「福壽」とKAT-TUNと黒板五郎。

-

- 連載 : 麺店ポタリング紀行

東京オリンピックを前にして、せっせと壊してぱっぱと建てるが目立つ東京で、そのまま残すも重要なんだけどなぁと、ひとりごちる今日この頃。自転車に跨り、向かった先は笹塚の「福壽」。時が止まったかのような佇まいとは裏腹に、店主の語りはノンストップ。なんて愉しいひとときなんだ。後ろ髪をひかれる思いで、店を後にする。心から願う。ずっとずっと元気でいてよ、小林さん!

えっ、燃料はゲンシリョク!?

「福壽」の創業は、昭和26年。当時の姿をとどめる店は、いかにも戦後復興期から高度成長期にかけての日本を支えてきた、といった気配に満ちていた。「北の国から」で田中邦衛扮する黒板五郎のようなおじさんが入れ替わり立ち替わりやってきて、ハフハフズルズル中華そばをすすってサッと出ていく、そんな往時の光景が目に浮かんだ。

昔のまま、という美学、あるいは哲学すら感じる店舗から、もしかしたら気難しい店主かもしれない、取材を受けてくれるだろうか、と会うまではヒヤヒヤしていたのだが、「おーい、こっちからも写真撮りなよ」と、店主の小林克也さんは笑顔で厨房に手招きしてくれるのである。

お言葉に甘えて中に入った僕は、「すごいですね、この竈」と思わず声を上げた。まるで五右衛門風呂の遺跡だ。

「昔は薪を使っていたんですか?」

「そう、薪。その次はコークス。で、今はゲンシロ」

「は?」

「うちは縄文時代からやっているからさ。ゲンシは原子じゃないよ。原始時代の原始ね」

小林さんは常にいたずらを考える子供のような目でニヤニヤしている。

僕よりも先に店にいた女性のひとり客は岡山から来たという。KAT-TUNのファンらしい。彼らの映像にこの店が使われたことから、ファンたちの聖地なんだそうだ。

「おじさんがすごくいい人だって、ファンのみんながSNSに書いていているから知っていたんですが、こんなに面白い人だとは思いませんでした」と彼女は感じ入ったように話す。

「実はここに来るの2回目なんですよ」

「えっ、岡山から?前はいつ?」

「半年ぐらい前かな。そのときは閉まってたんです」

「わかった、あの日曜日だな!あのときドアをドーン!って壊れるくらい激しく蹴ったの、アンタだろ!」

小林さんは体をくの字に曲げ、力いっぱいドアを蹴る真似をしながら言う。お姉さんは転げるように笑う。

彼女は店の写真をたくさん撮ったあと、何度も頭を下げて出ていった。その姿を僕たちは微笑みながら見送った。

ただ中華そばを食べるのではなく、時間も食べているのだ。

「……じゃあ、僕もそろそろラーメンいいですか?」

「えっ、食べるの?」

「食べますよ!」

小林さんは笑いながら手を動かし始めた。

スープをすすると、輪郭のはっきりした甘めの醤油味に、ほんのりと生姜が香った。見た目は濃そうだけど、意外にもすっきりした味わいだ。

「今がいちばん薄いよ。昔は工場が多くて、みんな自転車で移動して汗をかいていたからね、もっと塩分が濃かったんだ」

細めの縮れ麺を吸い上げると、麺に絡んだスープも大量に口に入ってきた。醤油の香味の立ったスープと、歯ごたえのある麺のハーモニー。僕は前のめりになって、“オバQ”の小池さんよろしく口幅全体で麺をすすり、口の中いっぱいの麺を噛む、スープがあふれる、麺が躍る、感喜が脳髄を駆ける、悦、悦!間髪を入れず再び口幅で麺をすする、スープが跳ねる、さらにすする、すする、どんどん加速していく、麺が頬をくすぐる、悦、悦、悦!

そうなのだ、ただ旨いだけじゃない、快感なのだ、昔の中華そばは。忙しい労働の合間にかっこむのにちょうどいいのだ。そのうえこの空間である。戦後から連綿と続いている膨大な時間が、塵のようにキラキラ舞っている。その中で麺をハフハフズルズルやっているうち、次第にふわふわ浮かんだような心地になり、今がいつなのか、ここがどこなのか、曖昧になってきた。愉快な感覚だった。この遺産レベルの店で食べて初めて味わえる、希少な体験だ、と思った。

僕は食べるのが異常に遅いのだが、あっという間に平らげ、スープも飲み干した。すると丼の底に現れた「日本一」の文字。

「初代のオレの親父が昭和27年に商号登記をしたんだよ。今は厳しくなって『日本一』なんて名乗れないかもな」

先見の明があったのだろう。そういえば日本一を銘打った飲食店って少ないかもなぁ。これもまた旧き良き時代の遺産なのかもしれない。

小林さんの名調子は続いた。機知とユーモアにあふれた会話に、僕は(すげえな……)と舌を巻き、感動すら覚えながら、終始腹を抱えて笑いっぱなしだった。

「ほら、オレのガールフレンド」と小林さんがタブレットを見せてくれた。若いきれいな女性が写っている。僕は小林さんのウイットになんとかついていきたい一心から、自爆覚悟でこんなことを言った。

「さすがラーメン屋さんだけに、メン食いですねぇ」

すると小林さんはちくわをくわえたような顔で固まった。あ、ヤベ、と思ったら、小林さんは感心したように唸った。

「うまいこと言うねぇ」

えっ、えっ、今のでよかったですか!?

店舗情報

店舗情報

- 福寿

-

- 【住所】東京都渋谷区笹塚3-19-1

- 【電話番号】03-3377-2615

- 【営業時間】12:30~(売り切れ仕舞い)

- 【定休日】火曜

- 【アクセス】京王線「笹塚駅」より5分

まだまだ続くよ、笹塚の昭和ワールド。

店を出るとすっかり暗くなっていた。

近くの「モシャ カフェ」に寄った。「福壽」に行く前に見つけていたのだ。

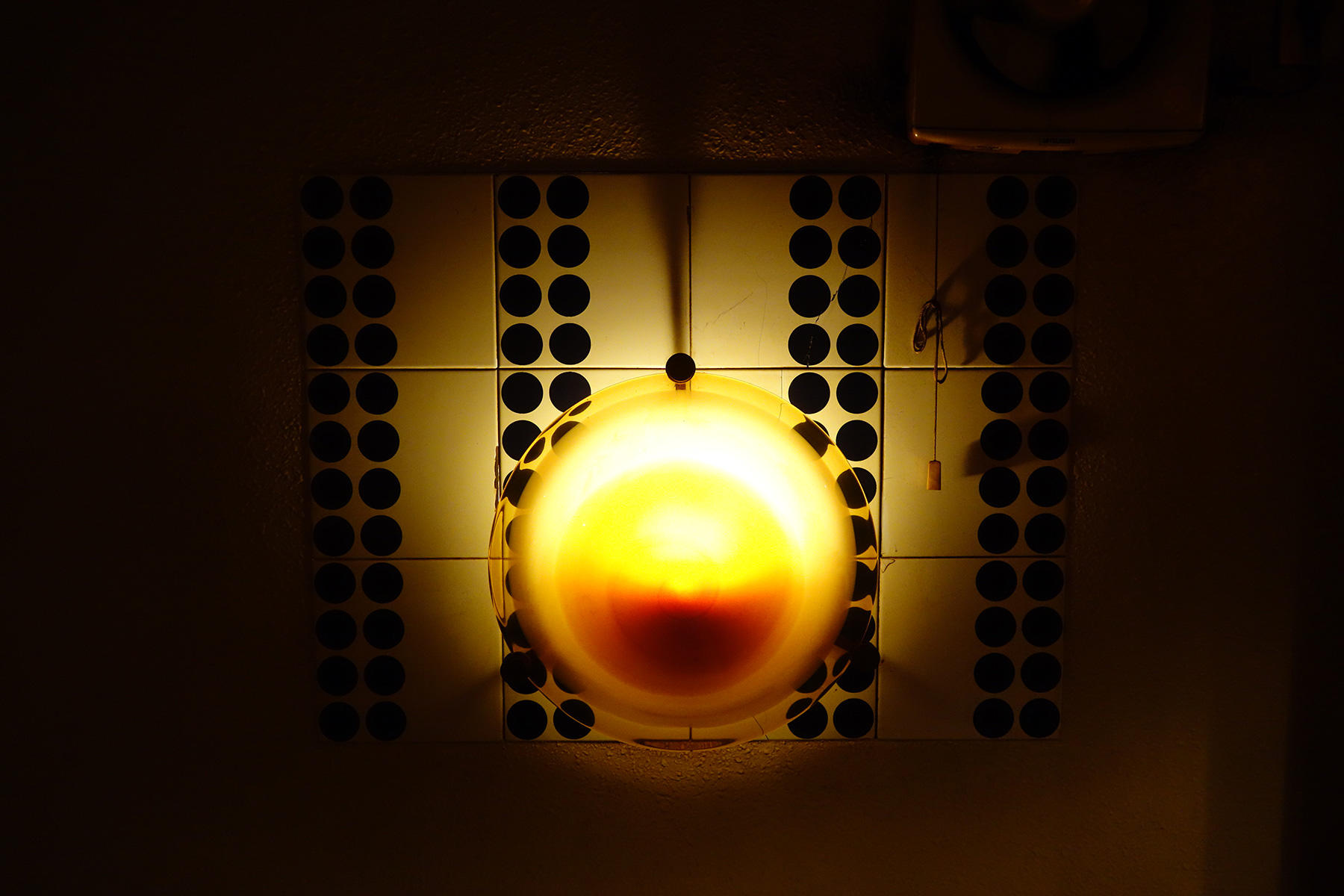

外観からして古そうだったが、店内はさらに輪をかけてレトロだった。深海クラゲのような電灯も、なめし革のように光る木の椅子も、まるで幻燈を見ているようだ。

店主は30代ぐらいと若かった。聞けば、古くからあった喫茶店を居抜きで借りたそうだ。

「僕は8年目ですが、その前は40年ぐらいやっていたみたいです」

店内はほぼ何も変えなかったらしい。

「福壽」のことを思わずにはいられなかった。息子さんは継ぐ意思を伝えたそうだが、小林さんが「やめなやめな」と断ったらしい。もっといい仕事がある、と。

いずれ「福壽」はなくなるのだろうか。部外者の勝手な思いだけれど、なんらかの形で、このカフェのように残ってくれないものだろうか。街から“匂い”が消えていくのは、どうもやりきれない。

明治大正の建築物だけでなく、昭和の建物の保護政策も始めていいんじゃないかと思う。何もかも新しい町なんて、味気ないではないか。

「モシャ カフェ」にはお酒や洋風居酒屋メニューもあった。キッシュを注文する。

食べた瞬間、「おぉ」と料理に目をやった。店の佇まいがあまりによかったから、味より雰囲気で売っている店かな、と勝手に考えていた。それに、店主がひとりでやっているようなので、おそらく料理には手が回らないだろうな、と。しかし、聞けば、料理はすべて手ずからつくっているという。なるほど。こういう店を借りて、残そうとする人なのだ。

食後のコーヒーもふくよかなコクがあり、店の雰囲気にとてもよく合っていて、思わずため息がこぼれた。本をゆっくり読みたいような気分になっていた。そう、やっぱり僕は、ただ旨いものを食べるだけじゃなく、味も空間もすべて体に取り込み、振り返ればしみじみ光るような時間を、たくさん刻みつけたいのだ。

料理に感動したとき、僕は素直に「おいしかったです」と伝えるようにしている。「福壽」に続いて、このカフェでも胸に沁みる味をいただき、店を出る際、店主に向かってふいに口からもれたのは、なんの飾りもない、心からの言葉だった。

「いい時間でした」

――つづく。

店舗情報

店舗情報

- モシャ カフェ

-

- 【住所】東京都渋谷区幡ヶ谷3-37-10

- 【電話番号】03-3374-9171

- 【営業時間】11:30~22:00

- 【定休日】不定休

- 【アクセス】京王線「笹塚駅」より7分

文・写真:石田ゆうすけ