未来の担い手を育てるためにも、今、僕らが踏ん張らないといけない──神楽坂「サンルーカル・バー」

神楽坂の坂上に佇む名店「サンルーカル・バー」。昼2時からカクテルの本格を味わえるこのバーも、要請に従い、長らく休業を続けている──かつてない苦境に立たされる酒場の人たちは、どのような思いでこの日々を乗り越えてきたのか。さまざまな店への取材を通して、「酒場の良さってなんだろう?」とじっくり考えていくルポルタージュ連載。第二回は、当代の名バーテンダーに話を伺ってきました。

酒場が酒の提供を禁じられるという異常事態のまま、短い夏が終わろうとしています。最初の緊急事態宣言が発令されてから1年と4カ月。飲食店も、お客も、仕入れ業者も、これまでに経験したことのない時間を過ごしている。

長引く自粛生活の中で、我ら酒好きが思うことは、ただひとつ。みんな元気でいてほしいということです。この連載では、休業中の酒場の店主を訪ね、耐え忍ぶ今と、いずれ来る再会の日に向けた思いを伺い、その胸のうちを酒場の再開を待つみなさんにお届けします。

平常時と同じ時刻に家を出て、毎日出勤しています

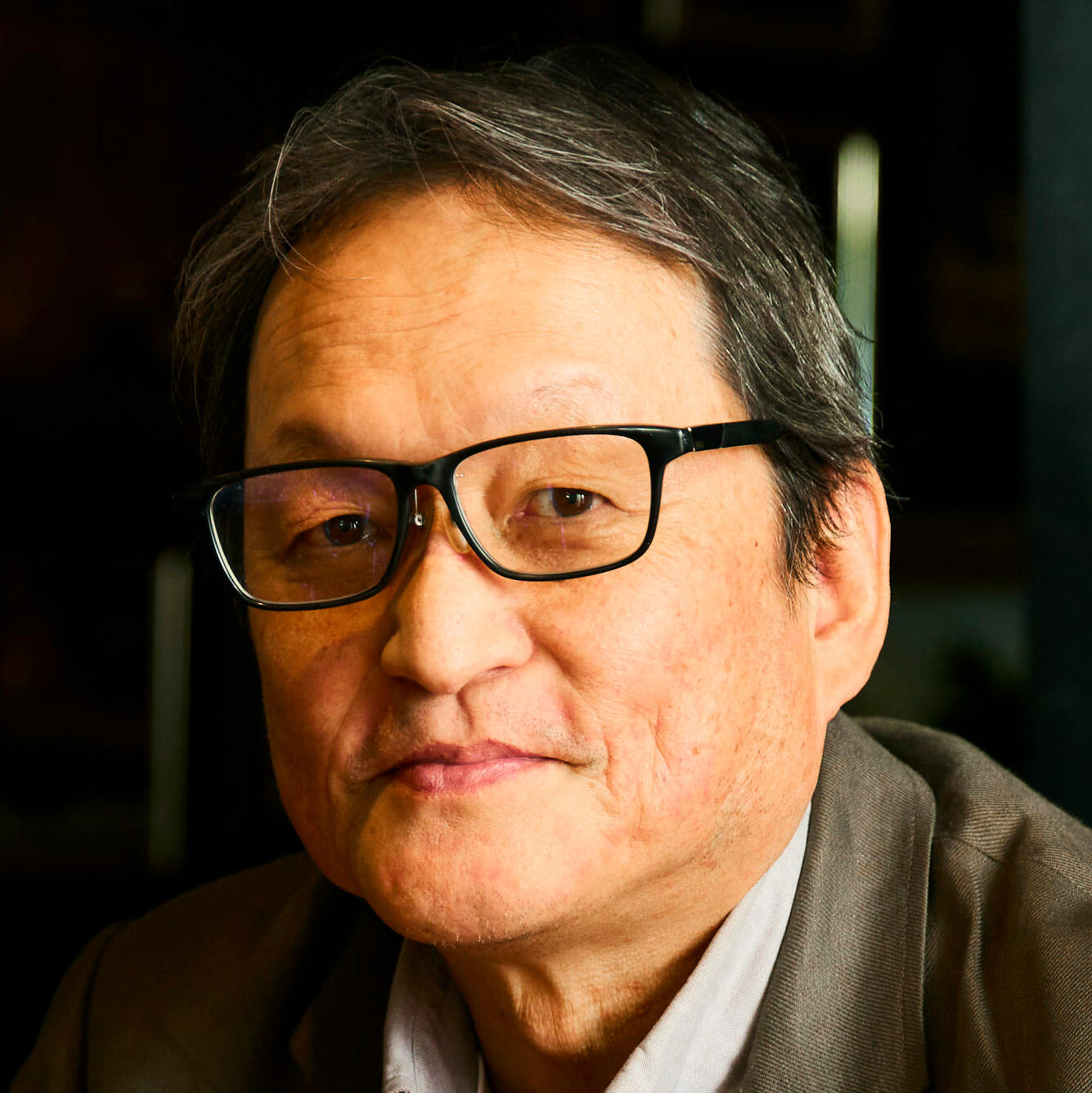

今回はその第二回。神楽坂の「サンルーカル・バー」を訪ねます。8月10日の午後3時。いつもならお客さんに応対している時刻ですが、オーナーバーテンダーの新橋清さんは、穏やかな笑顔で迎えてくれました。緊急事態宣言の発令された当初から行政の要請に対応してきたお店は、現在休業中。休業補償を受けながら、来るべき再開の日を待っています。

「売り上げが保証されることはないので、持ちだしになるのはしょうがないですね。それに見合ったやり方をしていくしかない。自分たちの足下を見ながらやるしかないですから。店舗さんごとの事情がありますから、他の店舗さんがどうしようと、僕は全然気にならない。今は店を閉めることが一番早く収まる方法だと信じれば、そうするしかないと思っています」

口調は、日ごろの営業中と同様に、淀みない。こうして話しながら、「さあ、何にいたしましょうか」と、注文を促してくれるような錯覚に陥りそうです。休業中の新橋さんは、どんなふうに過ごしているのか。まずは、そこから伺います。

「営業しているときと同じ時刻に家を出て、基本的に毎日出勤しています。出勤時間を遅くしなければ、朝起きるのも、食事も、寝る時間もそれに合わせて以前と同じようになります。毎日家にいたら、昼と夜の境目もなくなってしまう。でも、普段と同じように店に出ていれば気持ちも維持できる。だから、そこだけ、気を付けています」

新橋さんが独立してこの店を開いたのは2010年。店の歴史はすでに11年を数え、新橋さんは51歳になった。独立前の20年間は、銀座ひとすじだった。「ロオジエ」「テンダー」という名店で、日本のバーテンダー界を代表する名人、上田和男さんの下で働いた。代々木上原の「カエサリオン」の主人である田中利明さん、福岡「バー・オスカー」主人の長友修一さんとは、「ロオジエ」時代に一緒に働いてきた。カクテルのコンペティションでは世界一の座を獲得したこともある。つまり新橋さんという人は、経験、実績、技量、なにをとっても当代の名バーテンダーのひとりなのです。けれど新橋さんは、まるで新人バーテンダーのように、休業中であっても毎日同じ時刻に起床し、髭を剃り、店に出てくる。

「店に風を入れて、掃除して、CDを2枚くらい聞いて本を読んで、それだけで帰る日もありますよ。休みの間にやれることも、すぐにやり尽くしてしまうから、早く家に帰って食事をつくって、妻の帰りを待っている日もあります(笑)」

休みでも毎日ストイックに出勤し、気持ちを維持する。そんな堅い話をした後は、聞き手を安心させるエピソードを忘れない。緩急自在。口八丁手八丁というタイプではないのだけれど、新橋さんの心配り、実にきめ細かい。

「勉強できる時間も増えたので、ホームページの制作を少し勉強してみたり、ご無沙汰をしている人に手紙を書いたり。それから、よく電話もします。田中さんとか長友さんともよく電話をして話します。実務的なことでは、雇用調整助成金の手続きのこととか、情報を交換したりします。何でも話せる同業の人は、こんなとき、頼りになるし、お互いのことを思い合えて、ありがたいですね。うちで働いている竹内(洋行さん)も、バックバーのボトル磨きはすぐに終わっちゃいますけど、毎日、ずっと家にいたのでは誰とも口をきかない生活になってしまうから、ときどき出てきて、資格の勉強やコンペの練習をしています。この先、まだ、どうなるかよくわかりませんが、必ず終わりが来ると思うので、今のこの時期を、エネルギーに変えられるようにはしたいと思います」

「サンルーカル・バー」は、カウンター7席、テーブル1卓だけの、小さな店です。決して広くはない。けれど、改めて見回すと、ゆったりとして、落ち着く。カウンターの幅が広いからだろうか。なにより、無駄がない。必要なものは、すべてあるが、余計なものは、ひとつもない。日ごろの新橋さんの所作、会話、目線にも共通しているかもしれない。黙って集中してカクテルをつくる。ソーダ割り1杯にもしても、実にていねいにつくる。その集中した姿は、一瞬、言葉や会話を拒絶するが、実は、そのときだけのもの。「お待たせいたしました」と言ってグラスを供するときには、客との間にあった薄い膜が消えて、同じ空間に入って来てくれる。応対はていねいだが、ざっくばらん。つかず離れず。それでいて、心の張りをキープしているから、こちらのグラスが残りわずかになると、必ずそれを察して、声をかけてくれる。そういう心地よさを、こちらの常連さんなら、みなさんご存知だろう。だからこそ、制約のかかる営業中には逆に、店に対して気を遣う。店を思いやる。そういう光景が見られたといいます。

「僕が前へ行くと、お客さんのほうで、すぐにマスクをしてくださる。私の健康を気遣い、店に迷惑をかけないようにと配慮してくださる。本当にありがたかった。そういうお客様がいると、店全体、みなさんがそうなるんですよ」

コロナ禍は、店にとっても、客にとっても初めての経験。この事態に対応するスタンスも人それぞれです。中には客なのだから多少のわがままは許せ、という人がいるかもしれない。けれど、だからこそ、お互いを思いやる心が大事。酒場という場に集まるとき、その場を思いやり、守るのは、店側だけでなく、むしろ、客側の配慮なのでしょう。そんなことを思わせるエピソードを新橋さんが語ってくれました。

「今回の緊急事態の直前の3週間だけ開けた時は、2名まで、時間は90分という制限がありましたよね。うちはもともと2名までと謳っていたので人数については変わりなかったのですが、90分制限はどうかと思っていた。でも、みなさん、きちっと守ってくださった。感染対策で席数も少なくしていますから、満席のところに次のお客さんが来てしまったときなど、『この席、開けるよ』と言ってスッと立ってくださる方がいる。また別のお客さんは、『俺はそろそろ90分になるから』って、入店から70分くらいの段階でお会計をして最後の1杯を飲み、90分という時間内に帰られる。みなさんに気を遣っていただき、本当にありがたかったです」

酒や酒肴の味、値段、接客や店の人の人柄など、人が酒場を語るときには、いろいろな観点がある。しかし、酒好きたちでさえ忘れがちなのが、客側のこと。店をつくるのは、客でもあるということなのかもしれない。「サンルーカル・バー」は、そういうお客さんに愛されているのです。

僕らにとって一番辛いのは、忘れられてしまうこと

新橋さんは休みの期間を経て、この先に向けてどんなことを思うのでしょう。

「理容師の友だちがいるんです。僕と同じころに修業して、今は店を持っている。その人と電話したときに『今、僕らが踏ん張らないといけない』という話になったんです。飲食の世界が、これだけ感染対策のことで叩かれてしまうと、新しい担い手がいなくなってしまうのではないかと不安です。理美容のほうでもこれから優秀な若手を育てるためには、今、僕らの世代が頑張らないといけない。僕たちの若い頃は、上田(師匠の上田和男さん)たちがバーテンダーの地位向上を目指そうと頑張っていた。そういう時期があったから、僕らは今、バーテンダーの地位が低いなんて思うことはないし、みんな誇りをもって仕事をしている。先輩方が誇りをもってやってきたからこそ、今がある。だけど、そこにコロナという全然種類の違う力が働いた。そのことで業界自体が衰退してしまってはいけないと思うんです。だから僕らの世代が、何がなんでも生き残る。偉そうなこと言えるアレじゃないけど(笑)、そんなことも考えています」

熱い思いを胸に、新橋さんは、来るべき、再開の日、再会のひとときを待っている。

「僕らにとって一番辛いのは、忘れられてしまうことです。お客さんからの信用を失わずにいられるかどうかが大事。でも、そこは、自分が今までやってきたことを信じたい。まずは、通常の営業に戻った時に、きちんと対応できるようにしたいですね。その上で、思うのは、この先はコロナだけじゃないかもしれないということです。疫病や天災、僕らが想像できない事態が起こるかもしれない。けれど、そんな中でも、いつも、約束通り開いてるってことが重要だと思います。上田の言葉ですけど、開店時間はお客さんとの約束です。うちの場合なら、14時オープンだから、14時1分に開けたら、それは約束破り。そういったことを真面目に考え、淡々と続けていける店であったらいい。こうありたいとか、これが当たり前っていうのが、実は一番難しいんですよ(笑)。でも、僕は、それを続けられるようなバーテンダーになりたいって思います」

この道31年のベテランの言葉には張りがあり、初々しささえ感じさせます。「サンルーカル・バー」の最大の魅力は、そう、この、すっきり晴れわたった、青空のような爽快さにあるのかもしれません。

*緊急事態宣言中は休業。最新の営業状況は公式ホームページで確認を。

店舗情報

店舗情報

- サンルーカル・バー

-

- 【住所】東京都新宿区神楽坂6-43 K's Place102

- 【電話番号】03-6228-1232

- 【営業時間】14:00~22:00(L.O.)

- 【定休日】月曜

- 【アクセス】東京メトロ「神楽坂駅」1a出口よりすぐ

文:大竹聡 写真:衛藤キヨコ