劇場型読書のすすめ|古書と喫茶⑤

-

- 連載 : 古書と喫茶。

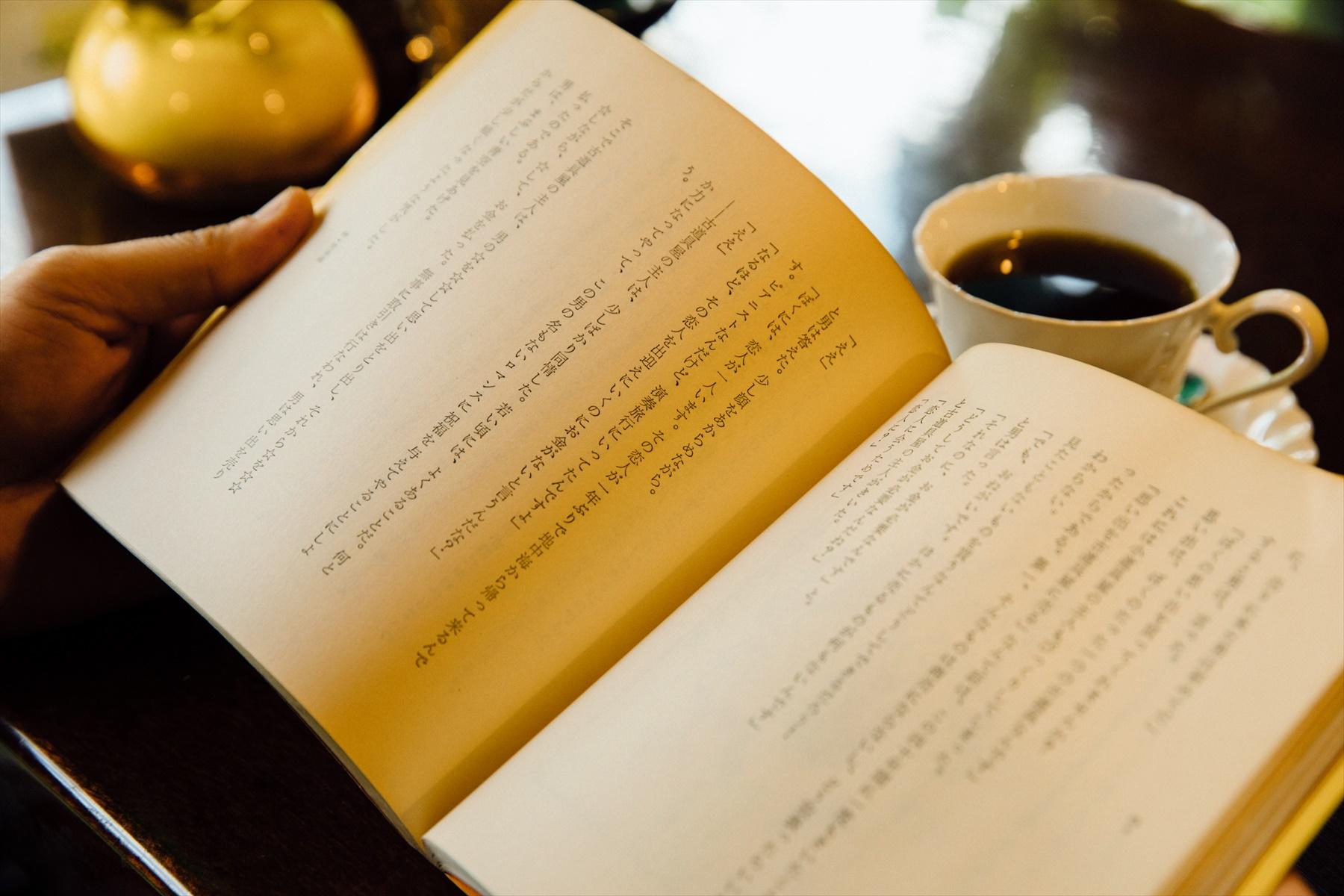

「ロゼ」で『時には母のない子のように』を読む。寺山修司という希代な作家の手による迸る文章に圧倒される。「ロゼ」もまた、稀有な空間であることに不思議な縁を感じる。時間と空間の相性の妙が嬉しくなる。読書の愉しみと、喫茶の癒しで、午後のひとときが過ぎていく。

言葉の錬金術師、その言葉の力の理由。

再び、本に向かい読み進める。

この本には、詩だけではなく、エッセイのような文章や短い物語など多彩な文章が収められている。読んでいて、どれもうまいなぁ、と唸らされてしまう。言葉に深みがありながら、重くなりすぎず伝わりやすい。言葉になりにくい感情をやさしい言葉で紡いでいきながら、深さを失わない独特のバランスを保っていて、「言葉の錬金術師」の面目躍如たる筆の冴えを感じる。

しかしそれとともに、寺山修司ならではの癖というのだろうか、最後に自分に引きつけるような箇所が多く散見される。

たとえば、古道具屋に自分の思い出を売ってしまう悲しい男の物語「あなたが思い出を売るとき」の最後はこう締めくくられている。

「だが、ほんとは、男にははじめから恋人なんかいなかったのである。 男は十七才のある日の、ぼく自身であり、これはぼく自身の「思い出」話である。」

もうひとつ、いやなことなどなんでも捨てられる“さよならの箱”に入ってしまった「ギターとキノミ」の物語の最後はこうだ。

「ぼくが浜辺でひろったのは、ブリキの古びた貯金箱でした。

耳もとで降ると、コトコトと音がしました。

中はまっくらで何も見えません。

ほんとは、はじめからギターとキノミという男の子と女の子に会ったひとなんて、

誰もいないのです。

でもこのロマンス、ほんとだと思うひと、信じてください。

うそだと思うひと、笑ってください。」

これら最後の一文は蛇足とも言える。なくても物語は成立するし、構成された虚構の物語の最後に著者が割り込んでくる必要性はない。

寺山修司は幼い頃から負けず嫌いで自我が強かったという証言も多く、その信憑性も高い。彼を伝える話には「嘘」や「虚人」といった言葉もよく見られ、その原因も彼の強い自我を守るためだったとも思われる。これらの最後に付された一文も、その彼の自我の強さが溢れ出した部分として見えるかもしれない。

その一方で思うのは、自分が輝きたい、目立ちたいという欲望は誰にでもあり、特に若き日には多くその感情をこじらせる。いまではネット環境の充実で、それが事件として表面化してしまうこともよく見られる。

当時、著者の代表作には『書を捨てよ、街に出よう』や『家出のすすめ』といった若者に語りかけたような本が多く、実際にそれらを読んで家出してしまうような若者が多くいた。若者たちは、自制の効いた大人の言葉よりも、ありのままの自我を出している素直な文章を期待していたようにも思える。そこまで彼の言葉が力を持ったのは、そこに強く彼自身の意識を練り込んでいたからではないだろうか。

「愛の歌について」という章で、白石かずこの詩「ストリート」について語っている。少し長いけれど引用してみよう。

「この「ストリート」と題された白石かずこの詩をよむと、私は、じぶんの過ぎ去ったある日のことを思いだす。

うらさびれた乾物屋の屋根裏、売れない詩、そしていやな長雨。貧しかったときほど愛はたしかに存在していた。愛は幸福そのものではないが、「幸福のかわりにあるもの」であった。

いくら手をふっても タクシーがとまらない

ので 歩きだした わたしたち

と書くとき、タクシーは、日交や大和のタクシーだけを意味しては、いない。それはいわば、四輪をつけて疾走してゆく「時代という名の有料自動車」なのである。のりそこなった人たちにとって、「からだをぴったりつけて」歩くほかに何ができるだろう。

十九歳の頃、私は病気だった。

私はいつも愛について考えていたが、それは、切実に愛を必要とするほど、不幸だったからであった。」

寺山修司は、19歳のときにネフローゼという重い腎臓の病で入院する。何度かの生命の危機を経て入院生活は3年間に及んだ。この詩は彼本人のものではないが、だからこそここには、寺山修司が自らの体験を詩の中に折り込むことで、読み手の共感を呼ぶまでに言葉を洗練させている様子が見受けられる。

「愛は幸福そのものではないが、「幸福のかわりにあるもの」であった。」

という言葉には、彼の実感が凝縮されていて、すでに寺山修司の詩として、金言のように輝いている。

「幻」と「幼」。寺山修司の言葉の本質。

寺山修司に感じる、客観的にものごとを眺めるのではなく、自分の中に取り込み自らの実感を伝えようというスタイル。これは見方によっては、大きな誤解をしているように感じられたり、受け取ったものを真似ているように見えることもあるかもしれない。

実際、彼も若き日にはそういった事態に直面して悩み、盗作と呼ばれたこともあった。しかしそのスタイルを貫き通したからこそ、後年「職業、寺山修司。」と語り通せるほどの独創性に到達したように思える。

読書を軸足に学び積み重ねられた大人の博識と、強い自我による実感を同居させた彼の文章は、どこか幻想的で魔法のように人の心をとらえる。抑制の効いた感情に対して、強い自我を出すことは客観性が乏しいことから幼く見られることもあるが、よくよく眺めてみれば、「幻」と「幼」さは、一本の線を隔てた紙一重の存在で、強い自我というある種の「幼い心」こそが寺山修司の言葉の本質にあったように思う。

「時計幻想館」の章の最後、「館主独白」にはこうある。

「ぼくは、数えきれないほど沢山の時計の中で、いくつかの年齢をもち、少年にして老人、老年にしてまだ幼い心をもつことを夢にしているのです。

……

さようなら。

ぼくは、年をとることなんかないでしょう。」

席を立ってレジに向かうと、カウンターの奥に飾られた絵画が目につく。幼き子どもふたりが並木道の真ん中に手をつないで立っているという構図で、一見すると少年が少女の頬に口づけをしているようだが、よく見てみると少女の表情は少し複雑で、少年が少女の耳元に何かささやきかけているようにも見えてくる。まるで、少年のような著者が女性たちに向けて言葉をつむいだ今日の一冊を象徴しているかのようで、その偶然に軽い目眩を覚える。

写真では紹介しきれなかったが、「ロゼ」のトイレも店名を象徴する配色で一見の価値ありと思われるので、ぜひ来店した際には利用してほしい。このトイレもまた違う意味で目がくらむ。

お母さんの優しい笑顔と、薔薇のモザイクタイルに見送られながら、店を後にする。

今日は終わってみれば、喫茶店そのものから、著者が周到に用意していた劇場であったかのようだった。そこで出された一杯の珈琲は、真理をとらえるシャープな酸味と、深みのある悲しみのような苦味の絶妙なブレンド。そこに幻のミルクを混ぜたようなロマンティックな味わいで、これからしばらく余韻を残しそうだ。

――「ロゼ」と『時には母のない子のように』の回(了)

店舗情報

店舗情報

- ロゼ

-

- 【住所】香川県高松市木太町1488‐3

- 【電話番号】087‐867‐6789

- 【営業時間】7:30~18:30

- 【定休日】第2、第4、第5日曜

- 【アクセス】ことでん「木太東口駅」より5分

勝手に高松観光案内所②

高松商業

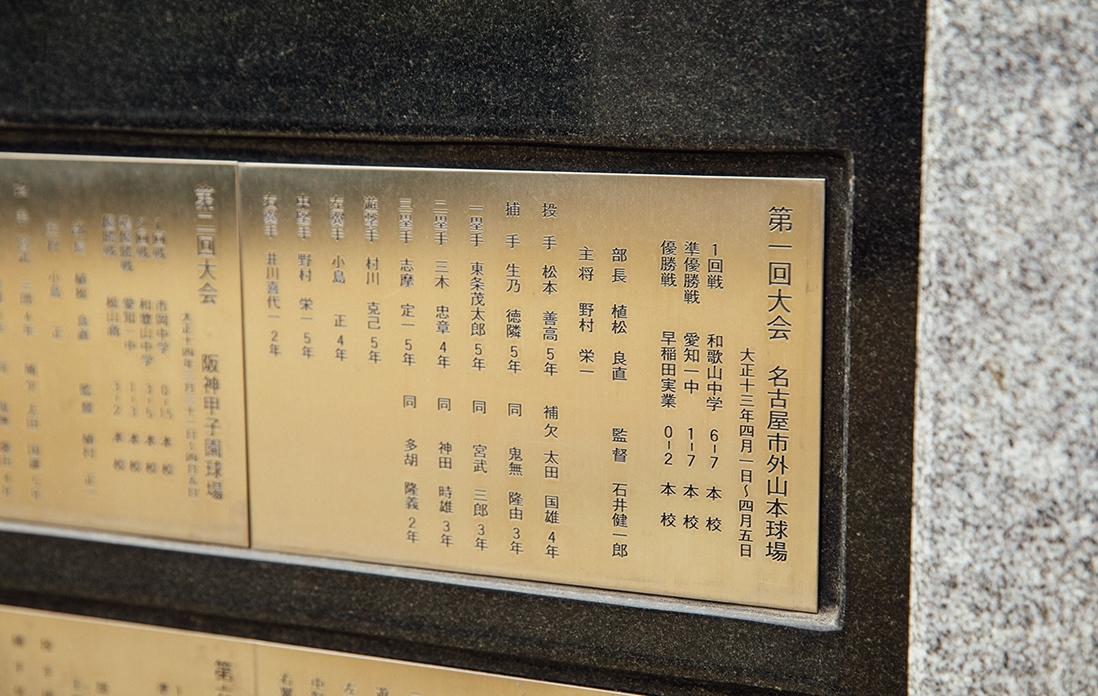

野球王国でもある香川県。高校野球の世界において、圧倒的な存在感を示しているのが、高松商業である。

高校野球の全国大会では、夏2度、春2度の優勝を誇る。春の選抜においては、記念すべき第1回大会の優勝校でもある。

夏、春ともに、大正、昭和とふたつの元号で優勝を飾り、平成の時代もと期待がかかった2016年の選抜。2015年の明治神宮大会を制して臨み、順当に決勝に進みながら延長11回で力尽き、智辯学園に敗れて夢は叶わなかった。

2019年の夏の大会は香川県大会で優勝、大正、昭和、平成、令和の4元号での出場を果たした。

名選手でもあり、名監督でもあった水原茂は高松商業の出身である。

文:川上洋平 写真:佐伯慎亮