火遊びはひとりじゃできない|福井「ニュー淀」①

-

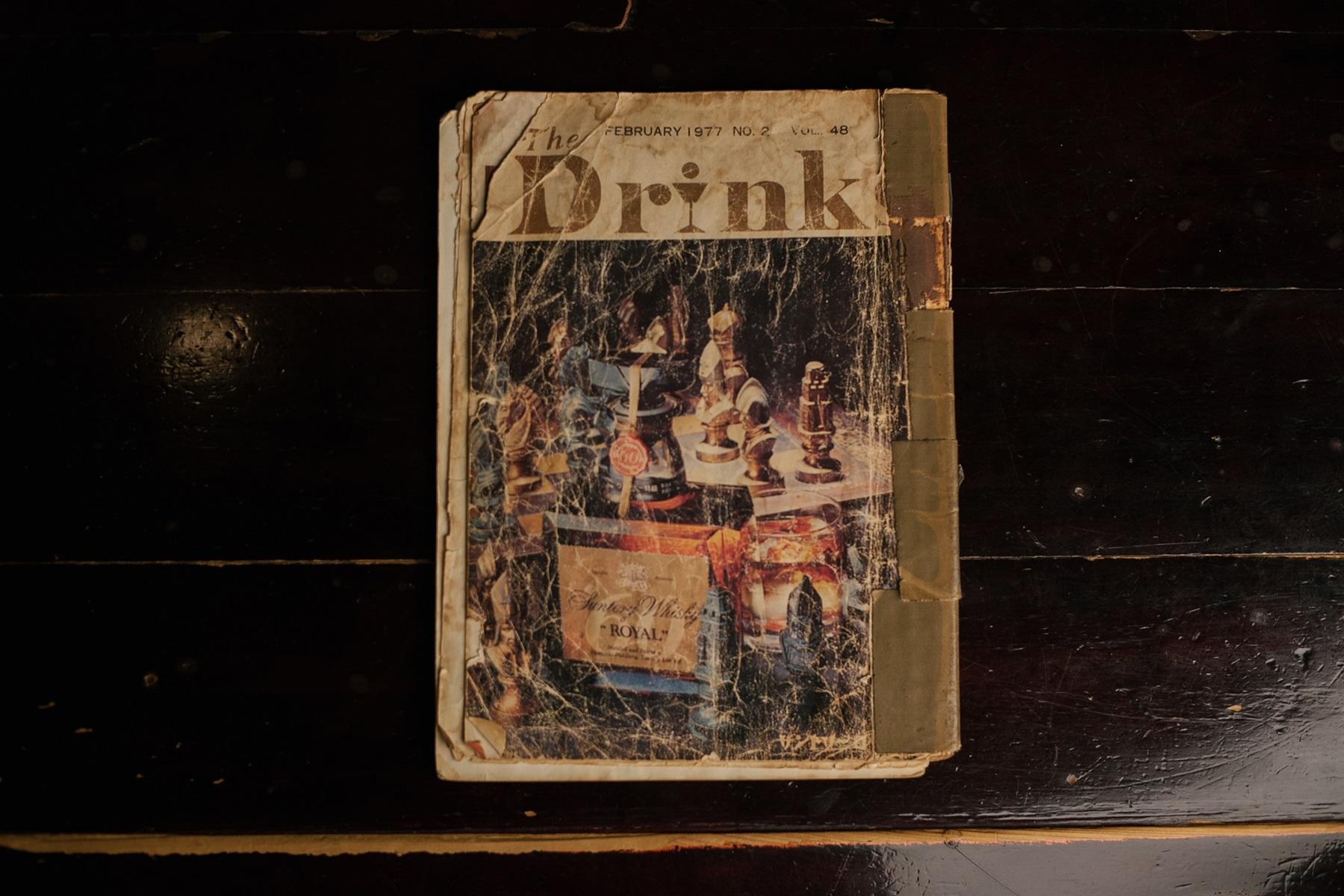

- 連載 : 知られざるバーへ。

福井のオーセンティックバーを目指す。事前情報はない。住所をたよりにたどり着いた雑居ビルの前。蛍光灯の下に灯る、黒い看板に白抜きの文字。このバーに関する情報はたったひとつ。なにしろここで“火遊び”にはまったなら、なかなか抜け出せないようで……。

暗闇!ファイヤー!いったい何が!?

福井の歓楽街、片町の片隅で48年。

御年78歳のマスター・嶋田修身(しまだおさみ)さんが1970(昭和45)年からひとりで営むバーである。

店の名は「ニュー淀」。

「ニュー」が付く店に新店はほぼない(ように思える)。そしてこの店もまたしっかり年季を感じさせた。

数店舗のスナックが連なるビルの1階。ほかの店のカラフルな看板に対して、黒地のしっかりとした明朝体の白抜きの文字が映える。

ちょっと怖い。

蛍光灯に照らされる木の扉は静かに閉じられている。

こわごわ扉を開けると、それはそれはオーセンティックなバーの世界が広がっていた。

10人以上が座れる長いカウンター。バックバーには見知らぬ酒瓶もずらりと並ぶ。そして、棒タイに真紅のベストという往年のバーテンダーのスタイルを地でいく、マスターの人たらしな笑顔が緊張を一瞬でほどいてくれた。

「福井の人じゃないやろ?東京から?」

きょろきょろ店内を見回す客を見て、マスターは一瞬で言い当てる。

「うちは火を燃やすカクテル、結構あるわ。“火遊び”はうちの代表名物カクテルやね」

聞けば、1976年、日本バーテンダー協会(NBA)主催の第3回全国バーテンダー技能競技大会で準優勝を果たしたカクテルだというではないか。さっそくお願いしてみた。

「よかったね。今日はお二人さんで。これは2杯で1セットのカクテルなの。火遊びはひとりじゃできないでしょ」

刹那、店の明かりが落とされた。

そして、ファイヤー!?

目の前でなにかがボーボー燃え盛っている。

ボウルに注がれたスピリッツに火が灯されたのだ。

グラスに注がれた“火遊び”には、まだ火が灯っている。

マスターがおもむろに2つのグラスを近づけたり離したりする。

「ほら、離すと火は消える、くっつくとまた燃える。さぁ、冷めないうちに召し上がれ。冷えると別れが待っていますよ」

年季の入った巧妙な話術と衝撃のバーテンディングを経てサーブされたカクテルは、実にエレガントであった。

炎で強いアルコール感が飛び、まあるい味わいになっている。アップルワインの甘味、ピーチリキュールの香りがスピリッツに寄り添っている。

「日本バーテンダー協会に入ったのは昭和30年頃かな。福井にはバーテンダーのための組合がそれしかなかったからね。そこで、こんな田舎者が全国で2位になるなんてうれしかったね」

そう遠い目をするマスターが、このカクテルが誕生したきっかけと、自身の店を開くきっかけを語ってくれた。

「苦しみは成長への隠し味や!」

マスターの嶋田さんは、東京でバーテンダーになるのが夢だったものの、父親に反対されて19歳で家を飛び出した。レストランに拾われてウェイターをやったけれど、やっぱりバーテンダーになりたい。つてを頼り、銀座や四谷で憧れのバーに立つことができた。

東京で5年を過ごした頃、父の許しがあって福井へ帰郷。「淀」というクラブのバーテンダーとして8年働いた。

「当時、キャバレー以外のママのいる店にはバーテンダーがいたものですよ」と嶋田さんは振り返る。

ママが体調を悪くして「淀」を閉めることになり、嶋田さんは31歳で独立。店の名を「ニュー淀」としたのだった。

そして、名物カクテル“火遊び”の誕生にはこんないきさつがあった。

「テレビ局の福井放送の人がやってきて、番組で使う『変わったカクテル』をつくってください、って頼まれたんですよ。しかも期限も短い。無茶なお願いに、できるかと思ったね。家に帰って妻にぼやくと、『あんたなりにやったらええやんか!』と喝を入れられて、寝ないでやってみた。これがいまではうちのドル箱になったというんかな。苦しみは成長への隠し味や」

冒頭、マスターは「うちは火を燃やすカクテル、結構あるわ」と言った。

「“レインボー”も見て愉しいカクテルやね。ブランデーは昭和30年代の飲ませ方で飲ませてあげるよ」

レインボーって?30年代の飲ませ方って何!?

“火遊び”ですっかり火がついてしまった「ニュー淀」の夜。とても1杯じゃ帰れない。

――つづく。

店舗情報

店舗情報

- ニュー淀

-

- 【住所】福井県福井市順化1‐17‐21 旭ビル1階

- 【電話番号】0776‐24‐1725

- 【営業時間】17:30~翌1:00(L.O.)

- 【定休日】日曜、年末年始

- 【アクセス】福井鉄道福武線「福井城址大名町駅」より5分

文:沼由美子 写真:出地瑠以