うどん屋「駕籠休み」の秘密は、山奥にある。

-

- 連載 : モモタロウの手打ちうどん「駕籠休み」

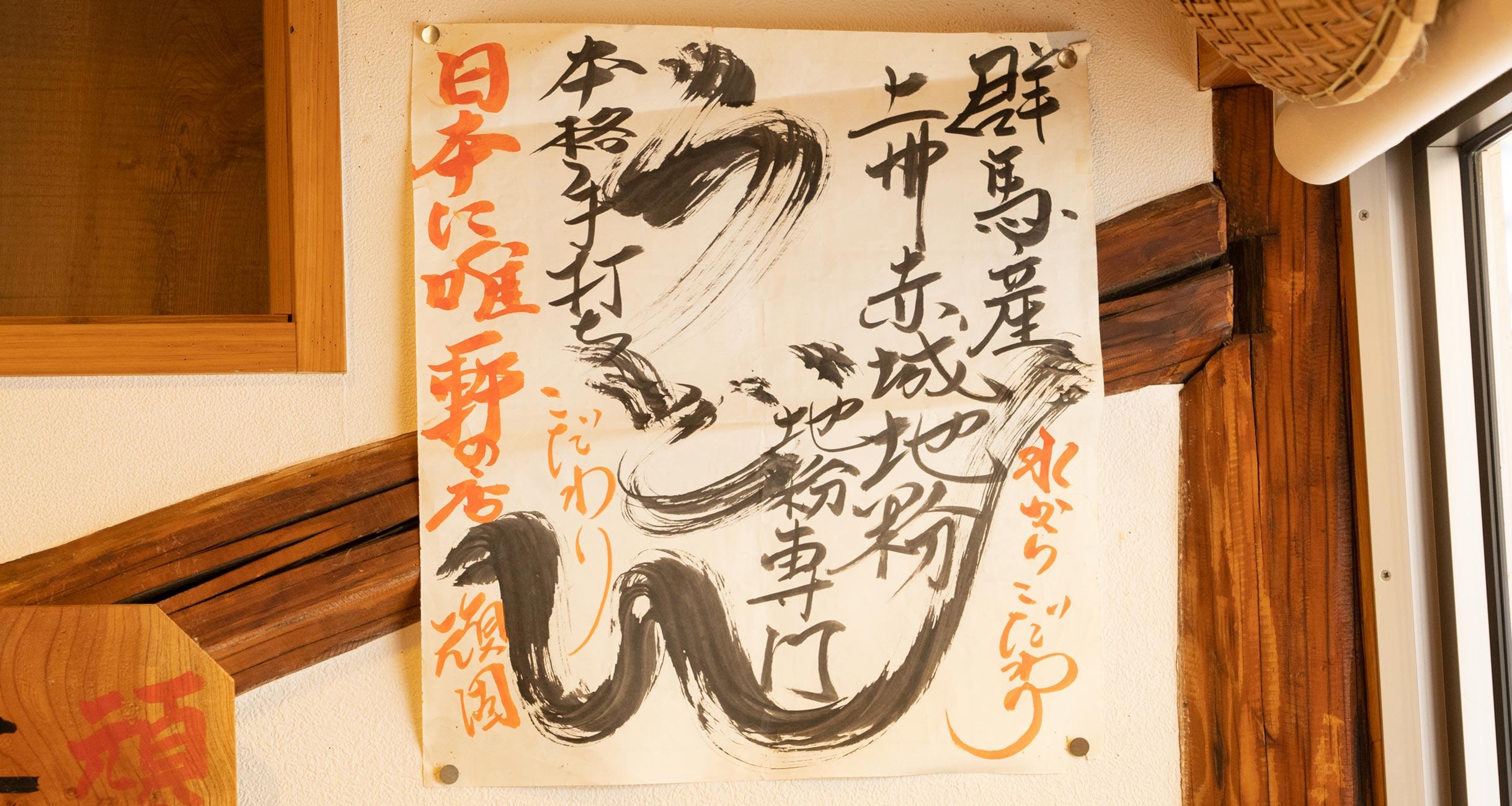

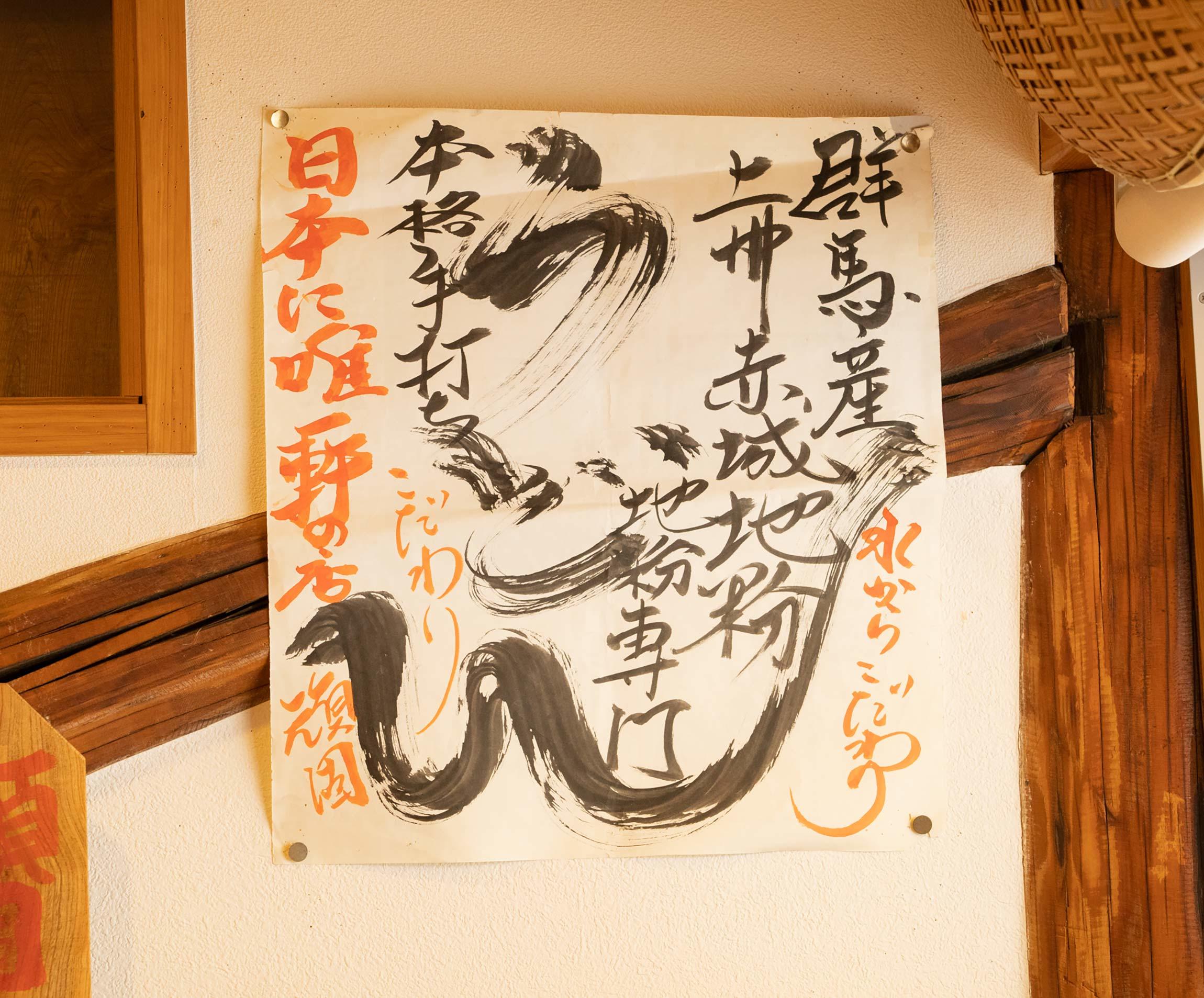

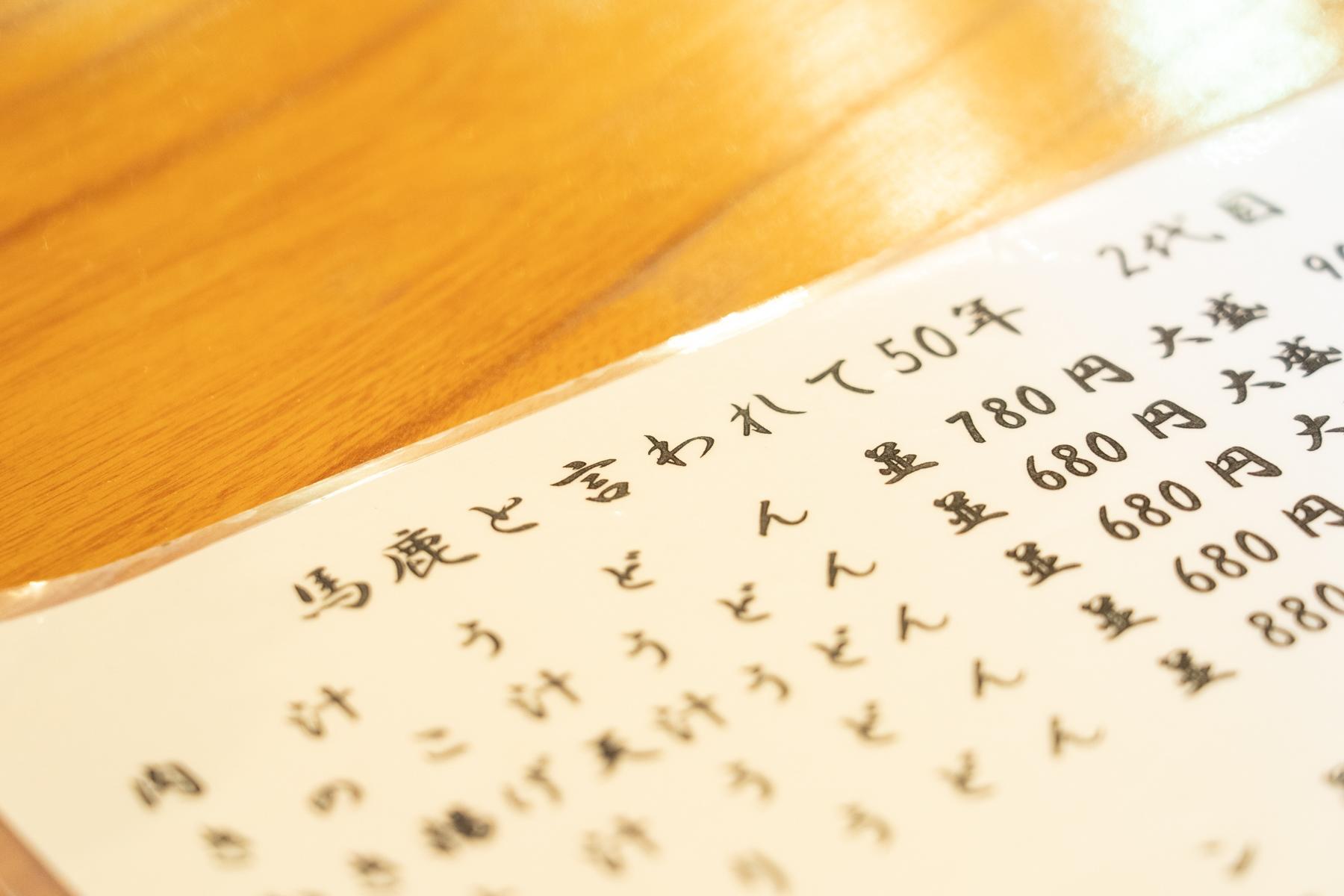

馬鹿と言われて50年――。メニューに書かれた店主自身の言葉だ。たしかに、馬鹿だ。ここまでやるんだ、と呆れてしまう。だから、惹かれるんだよな。馬鹿がつくる味にも、その生き方にも。とことん付き合わせてください。まずは、水から。

うどんは、一夜にして成らず。

『北斗の拳』のラオウを彷彿させる店主、井島秋三さんは、ギョッとするほど大きな声で話す。平時でも怒鳴っているような音量だ。障子の前でしゃべったら紙がビリビリ震えるんじゃないだろうか。そんな井島さんが言うのだ。

「俺は20代のとき、車で野菜の引き売りしてたんだよ。拡声器で宣伝しながらな」

はは、拡声器、いらないでしょ――とは、怖くてとても言えなかった。

「人が集まるように、いろいろ工夫するんだよ。俺んとこにはいつも行列ができてた。29歳で家が建ったよ」

やがてスーパーを経営し、3店舗まで拡げたが、大型店の規制緩和を機に、うどん屋に転身した。

「これからの時代、商品を仕入れて売る商売は、個人店だと限界がある。なら自分でつくって自分で売るほうがいい。自分で価値を生み出せるだろ。あそこに行かなきゃ食べられない、って価値をつくるんだよ。俺は夜も寝ずに5年間特訓して、地粉を打つ特殊な技術を習得した。誰も真似できない。だから全国から食べにくるんだよ。香川や大阪から毎月来る人もいる」

「え、香川から?それはすごい」

「うどん王国ったって、外国の粉を使ってる店がほとんどだからな。おんなじことをやってちゃダメなんだよ。近くにある店と遠くにある店、おんなじ味なら近くの店に行くだろ。目に見えないところでちゃんとやるんだよ。ウチは水から違う。山の水を遠くまで取りにいってんだよ」

聞けば、水のためにそこまで?と驚くほどの距離だった。

馬鹿と言われて50年――。メニューに書かれた井島さんの言葉だ。その仕事への姿勢、あるいは生き方に、強く惹かれる自分がいた。彼の仕事をとことん追いかけてみたい。

「あの、よかったら水汲みから麺打ちまで見せてもらえませんか」

井島さんは「はあ?」という顔をしながら言った。

「おう、いいけどよ、水汲みは夜中2時から行くぞ」

「えっ?」

いやあ、夜はしっかり寝たいほうなんで――とは、今さら言えなかった。

黒王号は、暴れ馬。

数日後、写真家の阪本勇くんを誘って彼の車で出かけ、井島さんと合流した。

井島さんはイメージどおりハリアーという大きな高級車だ。排気量は3,000㏄。対する阪本くんの車は15万円で買った20年前の軽自動車で、660㏄。多少はこっちに合わせて運転してくれるだろうと思っていたら、出発するやいなや、ハリアーはアクセル全開ですっ飛んでいき、一瞬で点になった。さすがラオウ。

とりあえず聞いていた方面へ向かう。しばらく走ると、ハリアーが路肩に停まっていた。待ってくれていたんだ。しかし走りだすと、再びぶっちぎられる。しばらくして合流する。また引きはがされる。それが繰り返される。なぜ走るときに加減しないんだ?

人里を抜け、山岳地帯に入った。つづら折りの坂をクネクネのぼっていく。ハリアーのライトがはるか上方で右に左に踊っている。70歳のオヤジがなんであんなに攻めるんだ?

気が遠くなるほど坂が続き、もしや日本海に出るんじゃ、と疑いはじめた頃、ようやく水汲み場が見えた。熊でも出そうな場所だ。

井島さんはすでにお弟子さんと2人で忙しく動きながら水を汲んでいた。このお弟子さんは「駕籠休み」のうどんを食べて衝撃を受け、脱サラしてラオウ門下に入ったという、これまた武闘派な方だ。

水汲み場は整備されていて、蛇口が5つほどついていた。そのすべてに20lのポリタンクを置き、一杯になると車に積んでいく。これが30個。さらに4lのボトルが25個。全部で実に700l。手伝ったが、とんでもない重労働だ。

「ここは日中になると水汲みの車が並ぶんだよ。俺はほら、この量だろ。だからこの時間に来るんだ」

「ハアハア、なるほど、ハァハア」

水運びで息が切れている僕と違い、怪力ラオウは淀みなくしゃべる。

「水道水じゃダメなんだよ。悪いものが4つ入っているんだ。塩素、硝酸性窒素、苛性ソーダ、トリハロメタン」

「ハアハア、トリハロロレ?」

「トリハロメタンだよ。発がん物質だ。苛性ソーダは味を邪魔する。どんな上等な鰹節を使ってもいい味が出ない」

「ハアハア、この作業、いつもはひとりでやってるんですよね。やめたいと思ったことないですか?」

「思わないね。この商売やってて、これやらなかったら絶対ダメだ。それだけじゃないぞ。この水からさらにミネラルを抜いて完全に軟水にするんだ。麺には軟水がいいからな」

「ハアハア、そんなことできるんですか?」

「そういう機械を買ったんだよ」

「ハアハア、いくらで?」

「200万円だ」

「ハアハア」

腕がしびれて棒のようになってきた頃、ようやく作業が終わった。飲んでみろ、と言われて水を口に含むと、キンと冷たく、滑らかに喉を過ぎていく。

「うまいだろ。名水だよ。ウチの女性従業員、みんな肌が綺麗だろ。毎日この水を飲ませてんだ」

井島さんはそう言って自身も口飲みし、蛇口を止めた。真っ暗な森が静寂に包まれる。ガサッと獣の動く音。

井島さんは1,000円札を4つに折り、“協賛金入れ”の木箱の小さな穴に入れた。

「その穴、お札を入れる前提でつくられていないですよね」

「おう、札を入れてるのは俺ぐらいだろ。毎回入れてる。だから役場に『電気つけろ』って言ってやったんだ。すぐについたよ。夜中の作業が楽になった」

来た道を引き返した。ラオウはやはり一瞬で点になった。帰りは待ってもくれなかった。

指定された場所で井島さんと合流したときは、すっかり夜が明けていた。大きな冷蔵庫に水を運んでいく。

「ここに入れておけば1年は持つ。1週間ぐらいでなくなるけどな」

すべての作業を終えると、井島さんがカフェラテを手渡してくれた。喉を鳴らして飲む。徹夜も肉体労働も久しぶりだった。なんて気持ちがいいんだろう。明るくなってきた空を仰ぐ。僕は清々しい気分で言った。

「じゃあ次は麺打ちも見せてください」

「おう、いいよ。夜中の2時に店に来い」

またそんな時間かよ!――とは、怖くて言えなかった。

――つづく

店舗情報

店舗情報

- 駕籠休み

-

- 【住所】埼玉県さいたま市大宮区吉敷町2-108-12

- 【電話番号】048-644-1586

- 【営業時間】10:00~15:00(L.O.)

- 【定休日】不定休

- 【アクセス】JR「さいたま新都心駅」より11分、JR「大宮駅」より12分

文:石田ゆうすけ 写真:阪本勇