「寿し勝」東京都板橋区|第四貫(前篇)

-

- 連載 : みんなの町鮨

一家4人で行く町鮨は、小上がりが基本。家族それぞれ、好きなお鮨が皿に載る。お父さん、お母さん、4歳のそうちゃんと2歳のしゅんちゃん、今日は加えてなおちゃんも(笑)。第四貫は、料理専門の出版社に勤める中宮公平さんが、愛妻とアンパンマン命の息子ふたりと、ときどきこっそりひとりでも通う、成増の「寿し勝」です。

「獺祭」に背中を押されて。

案内人

中宮 公平

僭越ながら、イカワの初著書『イタリアに行ってコックになる』を出版してくれた柴田書店にお勤めの会社員。最初は仕事で、そのうち家族ぐるみで、もう15年近くのお付き合いになりました。妻のあす香さんも食関係の会社員。ふたりとも、食べるのも呑むのも大好き、かつ、量もじゃんじゃんいけます。

何年かぶりに、東武東上線というものに乗った。池袋駅から、突然流れた華麗なモーツァルトの発車メロディにびっくりしつつ成増駅へ。急行で12分、案外あっという間だ。

その昔埼玉だと思い込み、「せいぞう」と読んでいたことを心で懺悔しつつ着いた板橋区の「なります」。ここに、ずーっと行きたかった町鮨がある。

数少ないボーイフレンド、中宮公平さん行きつけの「寿し勝」だ。

彼は料理書専門の出版社社員である。

学生のときからレストランでアルバイトし、おカタいプロ向けの料理誌を読んでいたと聞いたときは、こういう会社に入るべくして入った人だとしみじみ感じ入った。

私が知り合った約15年前、彼はまだ20代の男の子だった。

中宮さんはいつもお洒落なシャツを着てピカピカの靴を履いていますね、と褒めたら、実は月~金曜までのYシャツを5枚だけ持ち、自分で洗ってアイロンをかけ、二足の靴を代わりばんこに手入れして履いていると答えた。

つましく節約してレストランへ行く、好感の持てる食いしん坊である。

その彼が結婚したお相手・あす香さんもまた、食べることが好きなうえ、夫以上にお酒もいける。共働きで、誰も止める者がいない中宮家はバブル時代を迎え、神楽坂に居を構えて夜な夜な楽しく食べ、呑んだ。

とくに、お鮨屋。

中宮さんは横浜で生まれ、小学から高校までは仙台という海側の育ちである。何かにつけて町鮨の出前を取る家だったから、きわめて順調にお鮨好きな大人になっていた。

2008年に成増へ引っ越すと、駅前はチェーン店ばかりで、行きつけにできそうな小さな店がないことにちょっとへこんだそうだ。

新しい町に馴染めないかも、と不安を抱えつつ新妻と散歩していたときである。

路地に「寿し勝」を見つけた。

「この町にも個人店のお鮨屋があるんだ」とうれしくなって足を止めるも、しかし当時まだ20代。長年町の人に愛されてきた雰囲気が半端ない店構えに、ひよっこの新参者が入っていいものか、しばし躊躇したそうだ。

「でもね、当時ショーケースに日本酒の『獺祭』の瓶があったんですよ。まだこんなにブームになる前で、都内でも呑める店が少なかったのに、成増で呑めるんだ!ってうれしくて」

「獺祭」が背中を押して、ふたりはそろそろと戸を引いた。

以来、夫婦で2週間に1回以上、子どもが生まれてからは家族で月1回という振り切りっぷりで、それがもう10年以上も続いている。

チェーン店の町で見つけた個人店。

「僕はときどき、奥さんに隠れてこっそりひとりでも来ちゃいますけどね。付き合いの呑みもなく、家の仕事もちゃんとやった日に、今日は絶対行くぞ!って」

中宮さんは「奥さんに隠れて」というフレーズがお気に入りで、しょっちゅう使うのだが、あす香さんが全部把握済みであることに本人は気づいているのだろうか。

ともかく、そんなに好きな「寿し勝」って!

気になる気になると訴え続けてきた私に、しかし彼はいつも「極めて普通の、町のお鮨屋さんですよ」とかわすのだった。

しかし、ついにその日はやってきた。

中宮一家と成増の町鮨。子どもがいるからスタートは17時半である。

成増駅で、まずは中宮さんと待ち合わせた。あす香さんは子どもたちのお迎え。中宮家では、朝はお父さんが保育園と幼稚園へ連れて行き、夕方はお母さんの担当だそうだ。

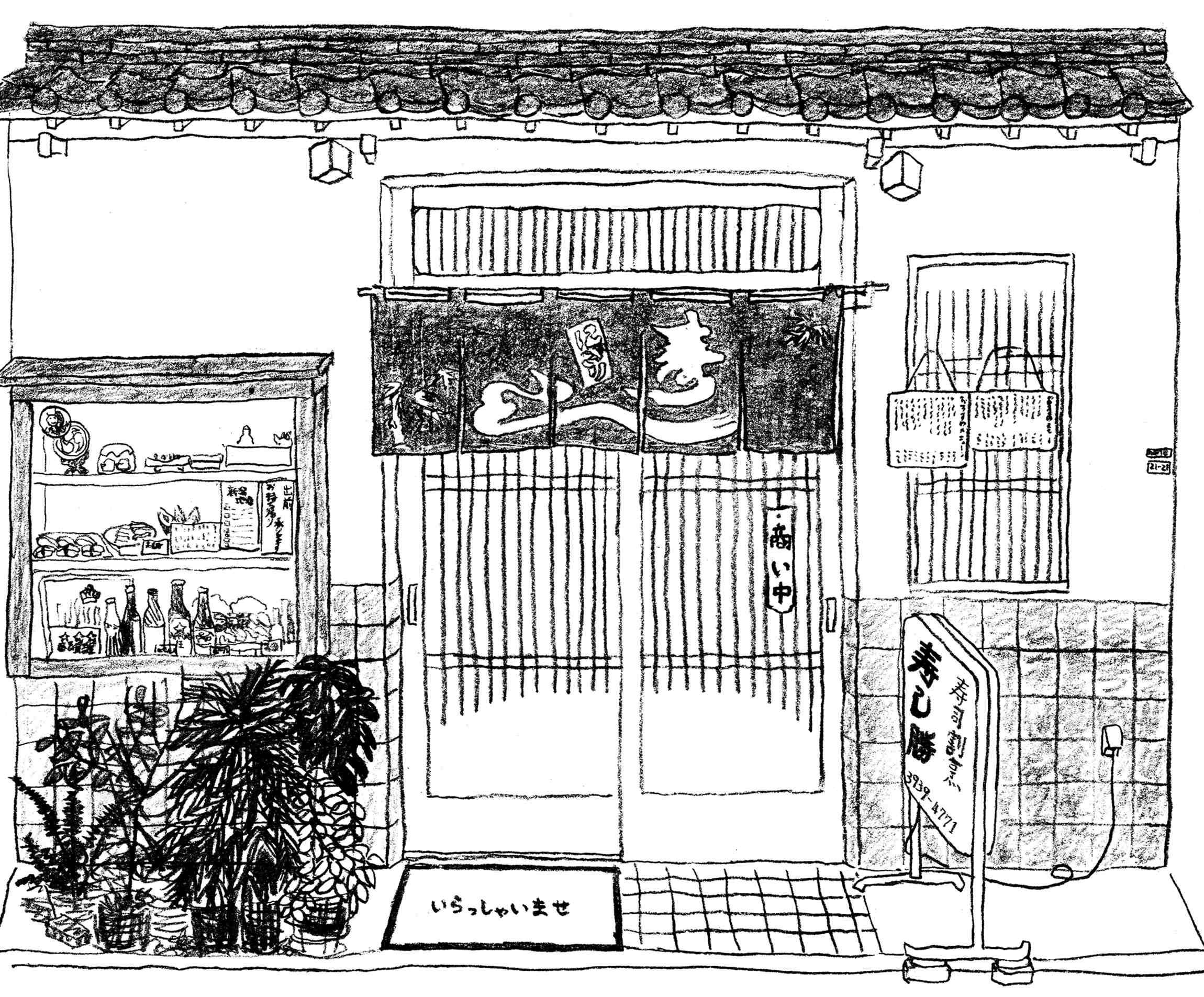

駅前の商店街「スキップ村」を歩くと、たしかに全国展開の店がどこまでも続いている。その途中の路地を曲がったエアポケットのような場所に「寿し勝」はあった。

鮨のサンプルにビールやコーラの瓶が並ぶショーケース、手入れが施された植木、藍染めの暖簾。中にいるのはいぶし銀の大将なのかな、と想像させる佇まいである。

灼けて飴色になった木の格子戸を引くと、キリリとした法被姿の父と息子が「いらっしゃい」と迎えてくれた。

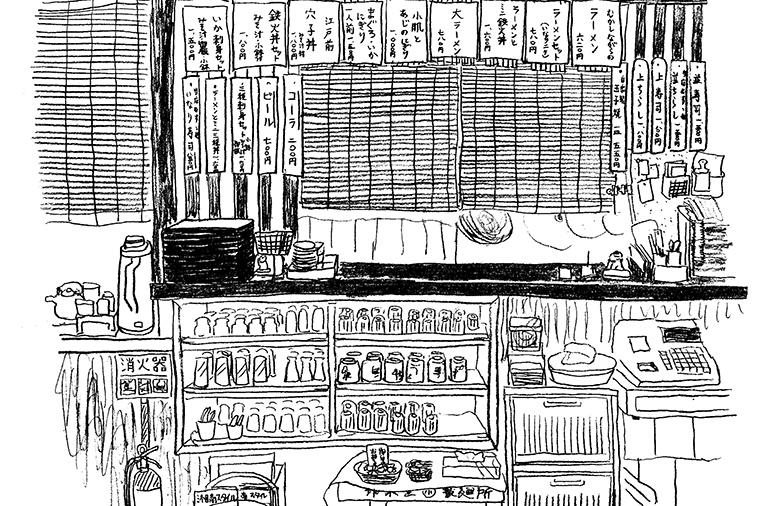

10席のカウンターも居心地が良さそうだが、2卓ある畳の小上がりも年季を感じる風情が実にいい。掘りごたつ式、電気マットなのか足元が暖かいのもありがたい。

1卓にはすでに、小さな女の子を連れたご家族がいた。

「おいくつですか?」

「1歳です」

「うちは2歳と4歳なんです」

なんてお父さんになった中宮さんが声かけながら、小上がりに座る。

家族と、お父さんはときどきひとりで、こっそりと。

「さ、子どもたちが来ないうちに、つまみ食べちゃいましょう」

やんちゃなお父さんは切り出しながら、すみやかに瓶ビールを注文。

「イカワさん、言っときますけど、やつらが来たら本当に戦争ですからね」

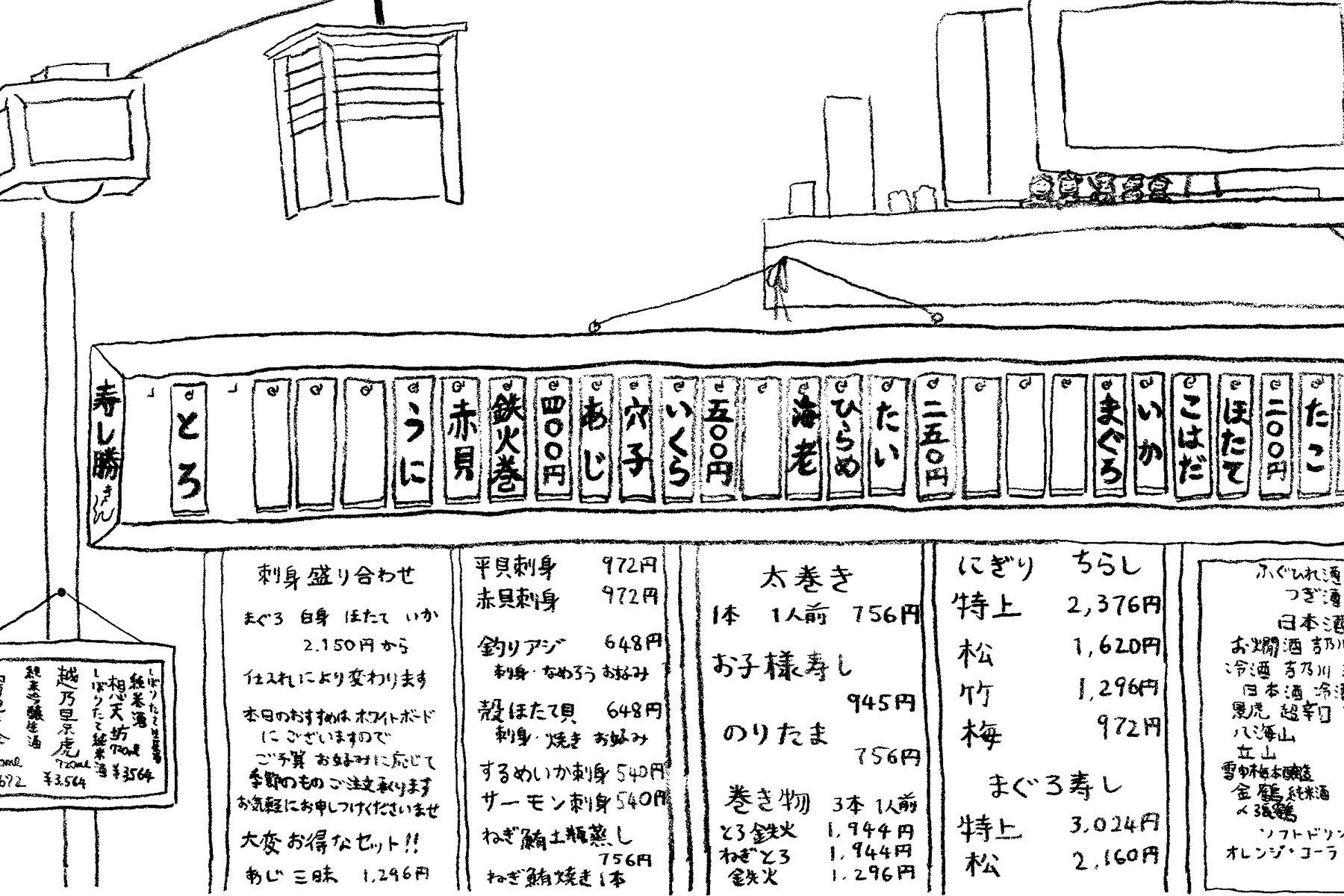

再びそう覚悟を促して、白板の「本日のおすすめ」を指す。木のタネ札に加えて、日替りのタネや一品料理は、この白板に書かれている。

真ハタ、平目、黒ソイ、アイナメ、シマアジ、釣りアジ……すべて天然。ほかに貝類と、鮪はインド(ミナミインド)とバチ(メバチ)の2種類、それぞれ中トロと赤身がある。

さらに、私は「寿し勝」のブログをチェック済みなのだった。

「今日はサヨリが入ったって書いてありましたよね?」

息子さんのほうに訊ねると、大きなサヨリを一尾見せてくれた。

「はい、いいのが入ってますよ。一尾切りますか」

その艶やかさに、おお!と一目惚れした私たちは、サヨリ、鮪、赤貝、北寄貝を引いてもらう。

中宮さんはまず、鮪か。

「ひとりで来るときはカウンターで、その日におすすめの刺身をつまみつつ、ビールから日本酒へ。あ、僕はつまみの途中で鉄火かカッパの巻き物を挟みます。海苔の風味と少しのごはんが欲しくなるし、巻き物ってつまめるでしょ。そのあとゆっくり握りです」

束の間のひとりの時間を味わう、お父さんの表情が浮かんだ。

お母さんの時間は?と訊ねると、もちろんひとりで食べに行っておいでよと言いますよ、とびっくりした顔で答えた。

「共働きは平等が当たり前です」

あのYシャツにアイロンかけてた青年が、そのまま立派になったのだなぁ。としみじみしながら、中宮さんのグラスにビールを注ぐ。

神楽坂のバブル期を経て、彼が見つけた新世界は成増の町鮨だった。

「3万円のお鮨屋は、一度行ったら、次は別の3万円のお鮨屋に行ってしまう。何度も来られて、ずっと通い続けるお店は結局こういうところ」

食のプロ相手の出版社ゆえ、東京の食事情を知っておかなければならない彼が、「別の3万円」を選ぶことは仕事でもある。

でもプライベートでは、信じられる一軒にずっと通い続けたい人だったのだ。

第四貫(後篇)につづく。

店舗情報

店舗情報

- 寿し勝

-

- 【住所】東京都板橋区成増2‐21‐21

- 【電話番号】03‐3939‐4771

- 【営業時間】17時~22時30分(L.O.)

- 【定休日】水曜、不定休で連休あり

- 【アクセス】東武東上線「成増駅」、東京メトロ「地下鉄成増駅」より3分

文:井川直子 イラスト:得地直美