「しんとみ」神奈川県鎌倉市|第十二貫(前篇)

-

- 連載 : みんなの町鮨

dancyuの連載「東京で十年。」を一緒に作っている写真家、長野陽一さんの地元は北鎌倉。10年以上も通い続ける町鮨「しんとみ」には、握りとラーメンが一緒にテーブルに並ぶ、夢のような光景がある。野菊のように楚々としたお鮨、気負いもてらいもないラーメン。奥ゆかしき家族で営む町鮨の「普通」が尊い。

案内人

長野陽一

伝説の『ku:nel(クウネル)』を初期から10年以上にわたり撮り続けたほか、数々の雑誌で引っ張りだこの写真家。写真集も『長野陽一の美味しいポートレイト』(HeHe)など多数。イカワが長野さんを知ったのは2001年の写真集『シマノホホエミ』(FOIL)で、当時は読者として。まさか13年後に『dancyu』の連載「東京で十年。」でご一緒できようとは。自身を「料理写真家ではない」という長野さんの記念すべき『dancyu』初撮影は、壇蜜さんだったとか。

「新とみ」か、「しんとみ」か?

北鎌倉駅で電車のドアが開くと、「しーん」という音が本当にする。森羅万象を土と植物が吸い込んでしまったような静けさだ。山と谷と森、そしてお寺の町。夜は山の暗さが怖いほどだが、今の私は青空の下、早春の陽だまりにいて、鳩サブレーの白い鳩を眺めながらうとうとしそうになっている。

雑誌『dancyu』の連載「東京で十年。」でご一緒している写真家の長野陽一さんと駅の西口で待ち合わせ、お昼遅めの町鮨なのだ。連載は2014年に始まったから、コンビももう6年か。

長野さんは北鎌倉在住。こっちから来そうだなという予想の逆側から、「いやぁ、遅くなりました」といつもの声がした。歩いて10分くらいの、洞門山のほうに住んでいるのだそうだ。

「うちのほうは町として開けているんですけど、駅のこっち側って、開けているのはこの道だけなんですよ」

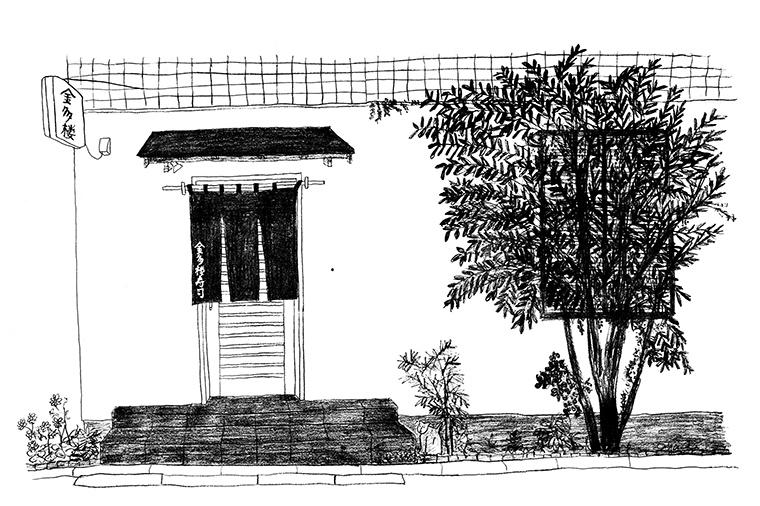

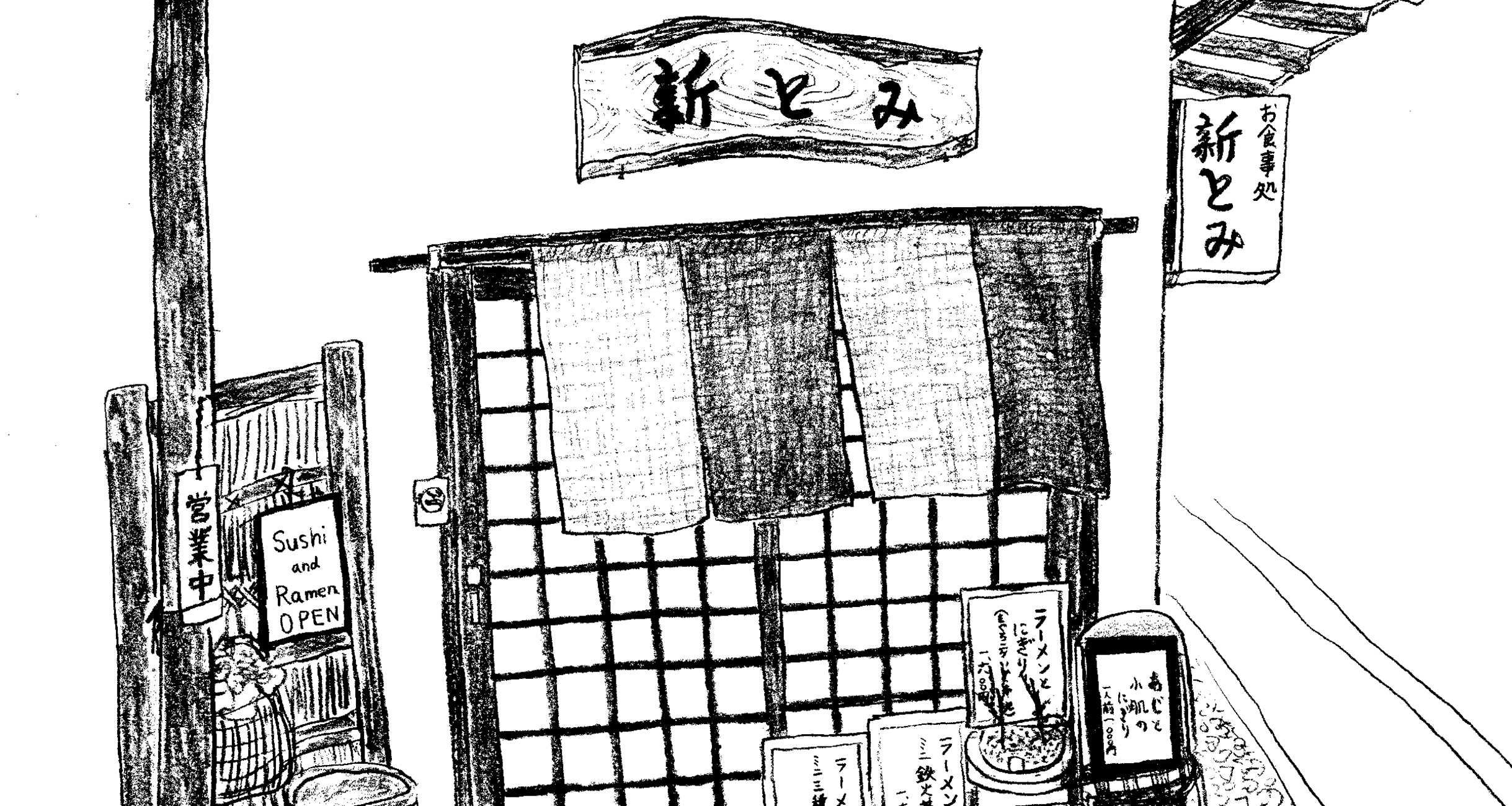

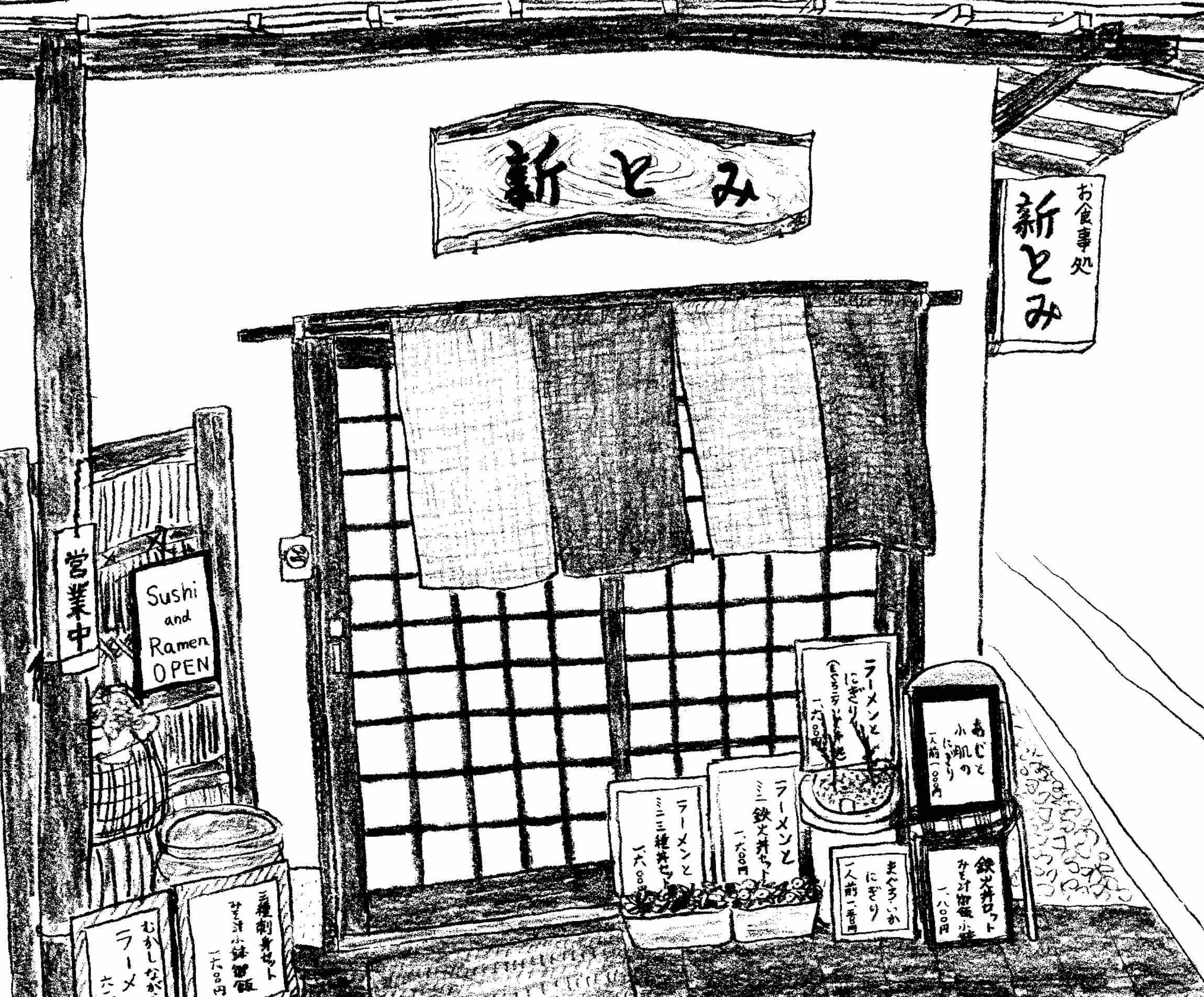

鎌倉街道は、北鎌倉から鎌倉方面へ下りながら延びる一本道。駅から歩くとほどなく、左手に町鮨「しんとみ」が現れる。お鮨屋なのに昼だけの営業、さらにお鮨屋だけど、長野さんの第一目的はラーメンだという。謎だ。

「ここです。看板は漢字の“新”で『新とみ』なんですけど、箸袋はひらがな4文字で『しんとみ』なんですよ。どっちが本当なんだろう?」

首をひねる長野さんは、10年以上通っているが訊ねたことは一度もないという。今、原稿を書く私のために首をひねってくれたのだ。さ、どうぞと客人を先に案内しつつ、「後で正確なところ聞いてみますね」と配慮もさりげない。

もう、だから写真家はモテるのだ。優しいうえにさっと気が回るから。おそらくは新人時代から師匠に、被写体にとさんざん先回りして気を遣わねばならないことによる、生物の進化ではないかと推測される(イカワ論)。

御自由に、キャンディーどうぞの北鎌倉。

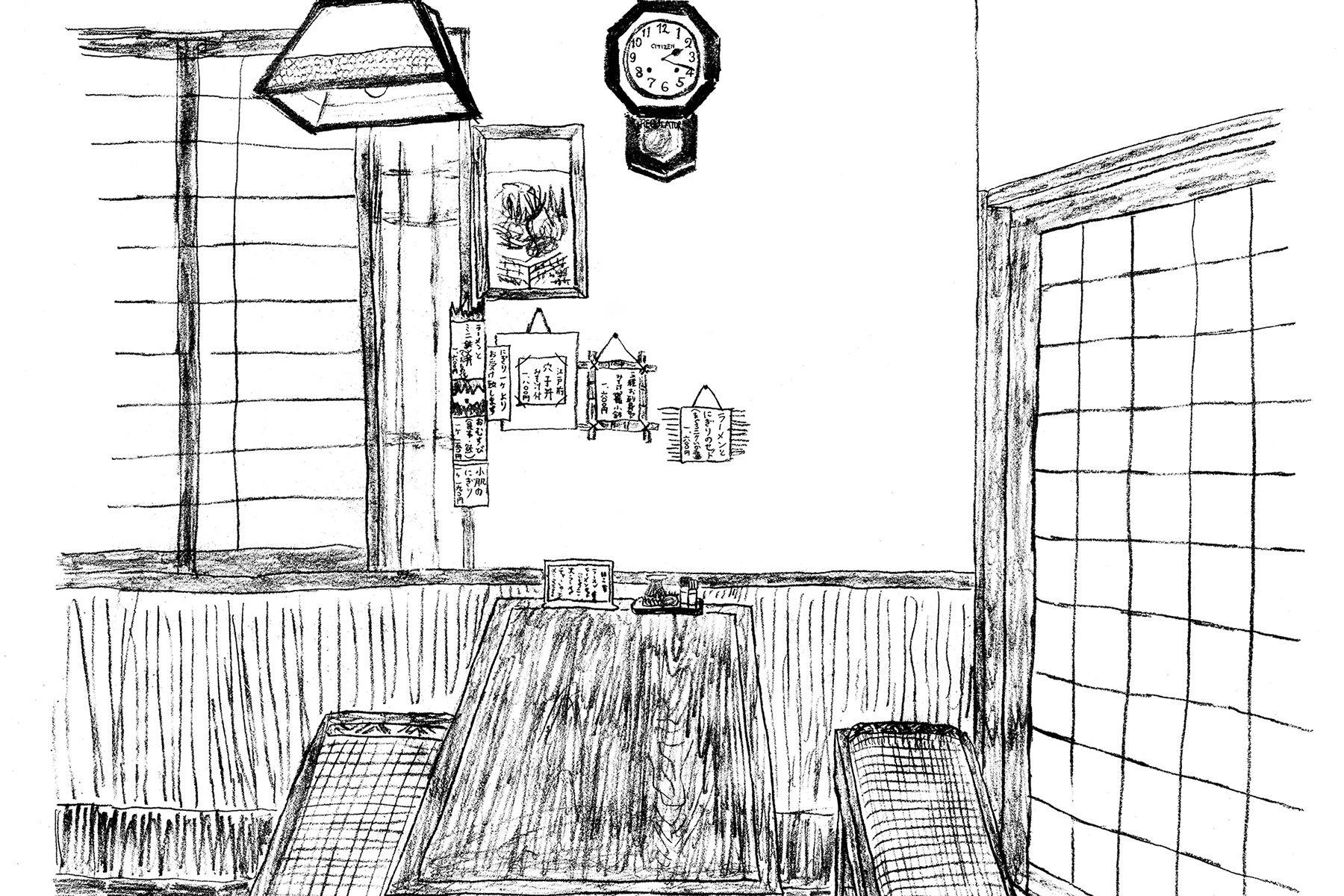

カウンターのない店内は、お鮨屋というよりお蕎麦屋に近い、基本4人がけテーブルのゆったり感。澄んだ空気が抜けるようなこの感覚には、覚えがあった。キュッと固く絞った布巾で水拭きしている、あの清々しさだ。昭和のお店に多いのだが、もしやこちらもそうなのだろうか。

「平日のお昼過ぎなのでゆっくりですね。よかった。平日でもランチどきはお客さんでいっぱいだし、休日なんか外にまで観光客が並ぶんですよ」

長野さんはホールの男性に「こんにちは」と軽く挨拶をして席に着いた。ホントだ。手元の箸袋にはしなやかな筆致で「しんとみ」とある。

厨房との小窓にかかった簾(すだれ)越しに、白衣の大将とエプロン姿の女将さんらしき人影が見える。どうやらホールの男性は息子さんで、家族3人経営のようだ。

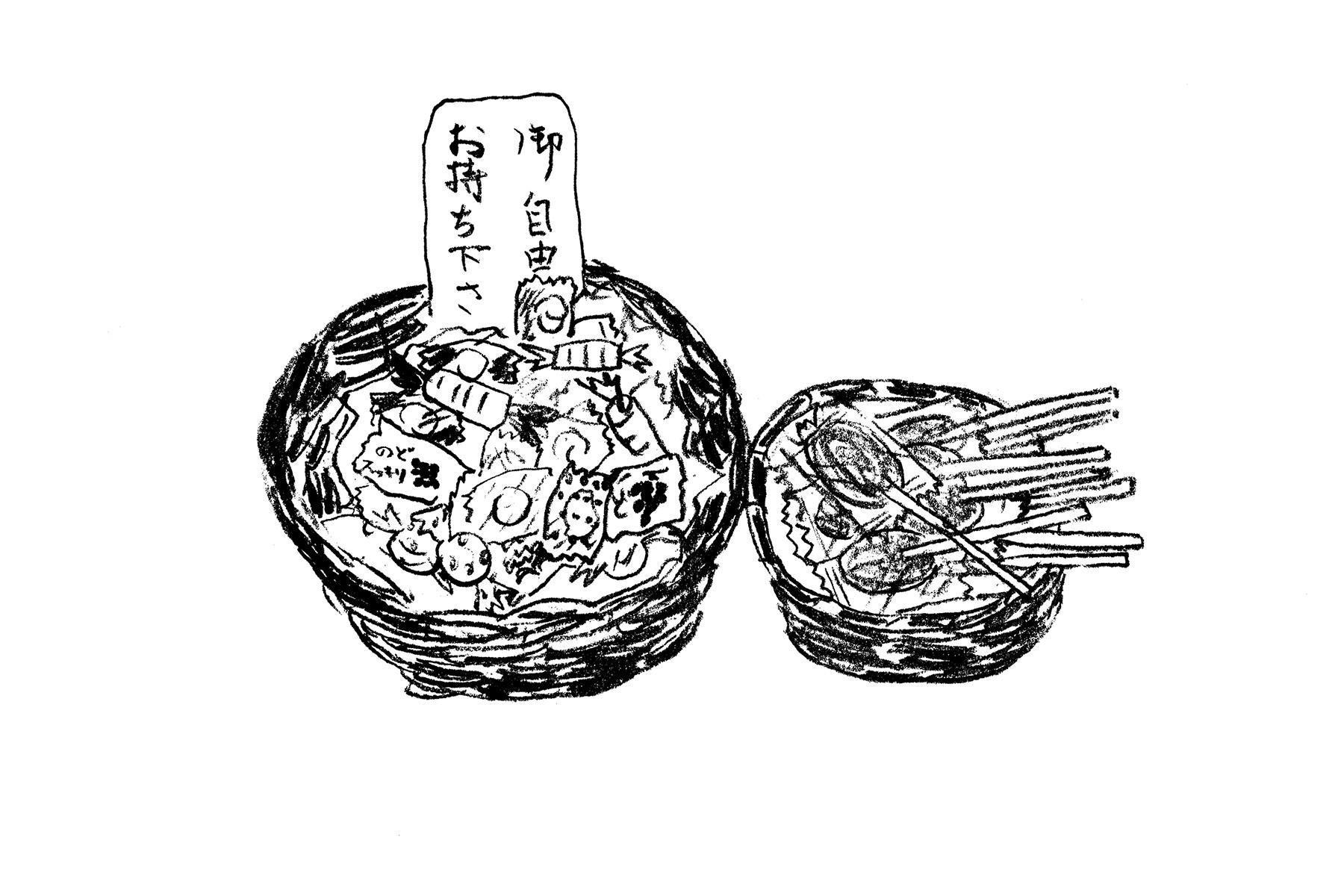

『湘南スタイル』が差してあるラックの隣に、ビール箱に製麺所のバンジュウをのせた背の低い台があった。なんだろう?と近寄ると、かごに色とりどりのキャンディーが入っていて“御自由にお持ち下さい”とある。あ、ペロペロキャンディーも!

と顔に書いてあったのか、女将さんが奥から「どうぞ」と声をかけてくれた。

「泣く子は、飴をあげるとぴたっとおさまるんですよ」

ああそうか、子どもが取れるように、低い位置に台を作ったのか。

「あとはハイキングのかたにもね、ちょっとした糖分補給に」と続けたのは息子さんで、「北鎌倉は、山歩きをしに来る人が多いんですよ」と補足してくれたのは長野さんだ。切通しという、山を切り開いて作られた800年前の古道が残っていて、歴史好きな人々が削り跡などを見ながら「おおお」と喜んだりするらしい。

なんて説明しながらも長野さんは、すでにうずうずとラーメンの顔をしている。

「僕はもう決まってるんでね。ラーメンと、鯵と小肌の握り1人前」

あれれ長野さん、〆ラーメンでも時間差でもなく、同時にいっちゃうんですか?ラーメンとお鮨が、一緒にテーブルにのっかる図になりますが?

「そうですよ」

ニコニコの長野さんいわく、さくっと食べてさくっと出るから同時に頼めばロスタイムなし、一緒に来た人とも分け合える。さすが10年超え、磨き抜かれた答を用意している。

「でもイカワさんは好きなようにどうぞ」

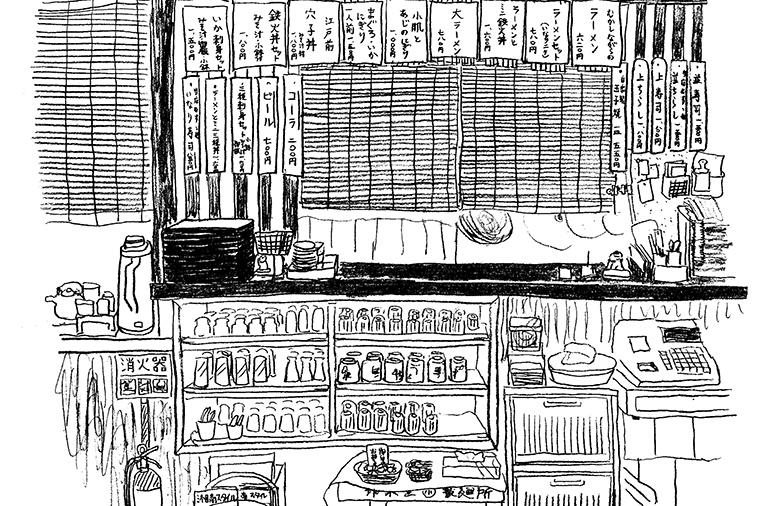

じゃあ……と壁の品書きを眺めれば、初心者は迷うなぁ。刺身セットや玉子焼きはつまめそうだし、上寿司やちらしにも惹かれるし。“にぎり一ヶよりお受け致します”のお言葉にも甘えたい。

「僕の小肌と鯵は一緒につまみましょうよ。だからそれ以外がいいんじゃないですか」

かたじけない。では握りで北寄貝、赤海老、鮪の赤身をお願いします。

「北鎌倉といえば稲荷、忘れちゃいけません」

え、そうなの?ああ赤字で“当店おすゝめ”って書いてある!では稲荷も1個追加してください。

根っから雑誌好きの、雑誌っ子。

思えば長野さんはいつもこんな調子でサポートしてくれる。たぶん彼は常に自分だけでなく、全体を見ているのだ。たとえば「東京で十年。」だって、全体の中でこのページがどう在れば雑誌自体がもっとよくなるか、と考えている人。

「雑誌って予定調和でなく、だんだんよくなる過程がおもしろいと思うんですよ。ページごとの凸凹が1冊になっているほうが、躍動感、息遣いというのが見えるんじゃないかな」

なんてことを喜々として語る彼は、じつは生粋の雑誌っ子なのだった。

1968年の福岡に生まれ、『ポパイ』『ホットドッグ』『メンズノンノ』でDCブランド全盛期のファッションを学び、『週刊プレイボーイ』『GORO』『スコラ』で大人のカルチャーを、『SWITCH』『STUDIO VOICE』『アサヒグラフ』でアートやビジュアルを吸収した。

女の子雑誌の『オリーブ』まで読んでいて、「僕らの頃のオリーブは遠山(こずえ)編集長の時代ですね」などとサラリと言ったりする。

それらの好きな雑誌には、みんな凸凹があったのだそうだ。

「凸凹していても、一生懸命やって、自分がおもしろいと思えるものができればいいんじゃないかなって。キャリアを積むほど思うようになりましたよね。最初は不安だから、形を作りたがる。編集者にも安心してもらいたいし、これでどう?って確認して、いいですねって言ってもらいたいわけです。でもそういうのは、結局つまんない。あ、僕の場合は、ですよ」

「東京で十年。」は連載だが、取材する店によってテーマもレイアウトも写真の内容も変わる。毎回新しいページを作り上げなければならないから、長野さんいわく6年たった今も予定不調和。それはええと、いい感じってことですよね?

握りとラーメンが仲よく並ぶ、夢のような図。

「きた!ラーメンと握り!これですよ大好きな、この組み合わせです」

ああ本当に、ラーメンと握りが仲よく並んでいる。

品書きに「昔ながらの」とあるラーメンは、コンソメ色の澄んだスープにちぢれ麺、ナルトにメンマに厚めのチャーシュー、刻みネギ、ほうれん草。一口もらったら、素直な出汁、弾力の心地よい細いちぢれ麺。なんの気負いもてらいもない味わいは、毎日でも食べられそうだ。

鯵と小肌のセットもまた野菊のような楚々とした風情。というか、なんという素敵な組み合わせ、鯵と小肌。時季によってはサヨリやキスになることもあるというが、要は光りものセットなのだそうだ。

私のお好み握りも到着。北寄貝も赤海老もスターなのに大仰でなく、鮪の赤身は落ち着いた味わい。握りはコロンとした形で、やわらかな酢の塩梅だ。淡いきつね色の稲荷は、噛むとじゅわっと汁気が溢れる。

「こういう普通さがいいんですよ。普通というと失礼かもしれないけど、がんばり過ぎない、押しつけがましくない、そういう普通のおいしさってなかなかないじゃないですか」

たしかに目の覚めるようなご馳走というより、心をほどくような安心感。この感覚は何かに似ている、と考えて気がついた。おにぎりだ。おにぎりを食べるようなほっとする感じが、「しんとみ」のお鮨にはある。

ああ平和。心が平和。しかもまだ14時半だし、上寿司もいっとこう!

第十二貫(後篇)につづく。

店舗情報

店舗情報

- しんとみ

-

- 【住所】神奈川県鎌倉市山ノ内376

- 【電話番号】0467‐22‐1226

- 【営業時間】11:00~15:00頃

- 【定休日】水曜

- 【アクセス】JR「北鎌倉駅」から2分

文:井川直子 イラスト:得地直美