「寿し勝」東京都板橋区|第四貫(後篇)

-

- 連載 : みんなの町鮨

一家4人で行く町鮨は、小上がりが基本。掘り炬燵があれば、そこはパラダイス。お父さん、お母さん、4歳のそうちゃんと2歳のしゅんちゃん、今日は加えてなおちゃんも(笑)。料理専門の出版社に勤める中宮公平さんが最初は夫婦で、今はアンパンマン命の息子ふたりも一緒に、ときどきこっそりひとりでも暖簾をくぐる成増の「寿し勝」。通い始めて10年!

ちょんちょんは?

案内人

中宮 公平

僭越ながら、イカワの初著書『イタリアに行ってコックになる』を出版してくれた柴田書店にお勤めの会社員。最初は仕事で、そのうち家族ぐるみで、もう15年近くのお付き合いになりました。妻のあす香さんも食関係の会社員。ふたりとも、食べるのも呑むのも大好き、かつ、量もじゃんじゃんいけます。

勢いよく戸が開いて、小さい物体が中宮公平さんの背中に飛んで来た。

2歳の次男・駿平(しゅんぺい)くんだ。こんばんは、と言うと、恥ずかしそうに「こんばんは」とこだまが返る。

そして小さなダウンを脱ぎながら、何かを探すように呟いた。

「まぐろぉ」

遺伝している。優先順位もしっかり受け継いでいる。

お父さんは見つからないよう自分の鮪刺身を口に放り込み、しゅんちゃん用の鉄火巻きと納豆巻きを注文した。

中宮家は鮪好きだ。

でも、だからこそ鮪はいただく機会と店を選び、大事に食べる。

いわゆる近海ものの高級種、太平洋クロマグロなどが絶滅危惧種であるからだ。

彼は声高に叫ぶわけではないけれど、「選ぶ」という静かな行動をしている。たとえばクロマグロでも、太平洋でなく大西洋であれば、漁獲規制が実を結び見事に資源回復を果たしている。

鮪にはさまざまな種類と漁場がある。選べるなら高級種や稀少種よりも、危機に瀕していない鮪を選びたいのだ。

または、やみくもに食べるのでなく、好きなお鮨屋で食べる。

「鮪に限らず、僕らは今、食べたいものを食べたいときに食べることができますが、本当は違うんですよね。どれも無限にあるわけじゃない。子どもが生まれて余計に思うんですが、べつに特別なものじゃなくていいので、普通の、安心できるものが食べられたらそれでいいなって」

さて、妻のあす香さんに連れられて、4歳の長男・聡太(そうた)くんも到着した。こちらは人見知り絶頂期。

「そうちゃん、ほら、なおちゃんだよ。ご挨拶は?」

「……(こんばんは)」

ほとんど息である。

ところが、だ。絶妙のタイミングで鉄火巻きが登場すると、モジモジくんが別人になった。身を乗り出し、声出るじゃないか、と突っ込みそうになるくらいハキハキと主張する。

「ちょんちょんは?」

お醤油のことであるらしい。

小さな指と、もっと小さな指が一目散に鉄火を掴み、ちょんちょん、ちょんちょんしている。

ちょっとかわいそうな納豆巻きは、いいよいいよ、なおちゃんがいただこう。

盛り皿には家族の個性が映る。

鮪で落ち着いた中宮家は、口々に好きなタネを告げ、握っていただく。

あす香さんは烏賊、そうちゃんは海老、しゅんちゃんはかっぱ巻き、中宮さんは平目の昆布〆、私は帆立。

「はい。烏賊、海老、平目昆布〆、帆立、それとかっぱね」

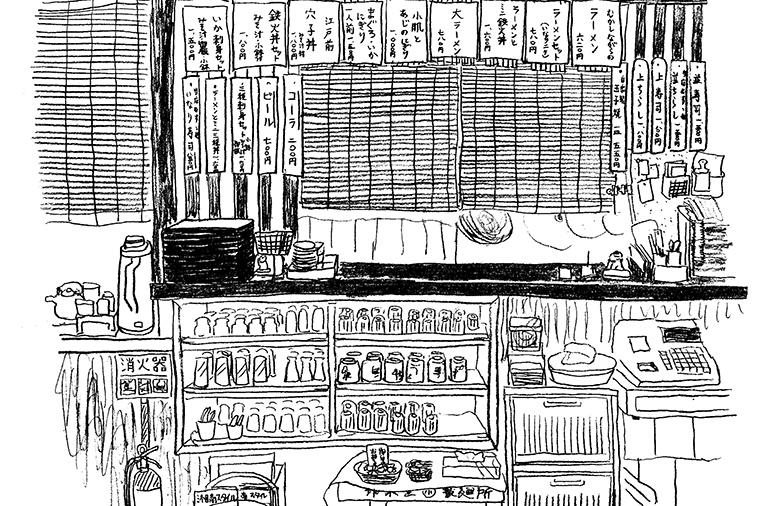

小上がりの席からカウンターのつけ場へ、大きめの声をかけ、やはり大きめのリフレインがある。小さな店に、こうしてリズムが生まれていく。

となれば、大人たちは日本酒へ移行だ。中宮さんは〆張鶴、私とあす香さんは金鶴の純米。ロックグラスのような大きなコップが3つ並び、一升瓶を抱えたお嫁さんがなみなみと注いでくれた。

「本当は、受け皿のついた小ぶりで上品なグラスなんですけどね」と恐縮するあす香さん。

「おふたりともたくさんお飲みになるんでねぇ」と明るく笑うお嫁さん。

なんという中宮家、小ぶりなグラスでは間に合わないということか。なんかうれしいぞ。火が点いた私たちは、筍の煮物やあん肝、炙ったししゃもを追加投入した。

一家4人で行く町鮨は、カウンターでなく、小上がりが基本である。だから一貫ずつでなく、家族の分がまとめて皿盛りになる。

それぞれ好きなお鮨を勝手に言うから、タネの順番とか彩りなど関係無しのバラバラだ。その様は、そのまま家族の個性を映し出している。

二皿目は、平目の昆布〆お代わりと平貝、小肌に筋子巻き。ちなみに筋子巻きはなおちゃんの注文である。今夜は私も中宮家の一員だ。

呑んで喋っていると、足元で不意に、やわらかくて温かい生き物がもぞもぞした。ぎょっとして掘り炬燵の中を覗くと、やはり兄弟が潜り込んでいた。

お父さんもお母さんも、隣客も「寿し勝」さんも、ここにいる誰もが何も気にしていない。

「子どもってね、すぐ飽きるんですよ」

前日に聞いた、「訓練された白トリュフ犬の集中力はすごいが、2時間で飽きる」という話を思い出してしまった。あ、ごめんなさい、人さまのお子たちを。

「いえいえ、ホントそうなんですよ。でもこうやって潜ってくれたほうがむしろ、テーブルの上は平和になる」

たしかに、テーブルの海には凪のような時間がやってきた。

ふう。

と思いきや、鮪の頭の身が軍艦巻きで来ると、漁船レーダーのようにピピッと察知した子どもたちが鮪だけさらい、また潜り込む。子どもの嗅覚って、やっぱり白トリュフ……以下略。

「寿し勝」は、子ども連れのこういう事情を、まるっと受け入れてくれる。

こぼしても、さっと子供用のフォークやスプーンを出してくれるし、いよいよぐずり始めるとヤクルトや、剥いたリンゴが現れる。

あっちもこっちもお互いさまだから、何より親が、「すみません、すみません」と周りに対して縮こまらずに済む。

36歳から始めた鮨職人。

「ノブくんはね、僕と同い年なんです」

「寿し勝」の二代目の髙橋信勝さんは、中宮さんと同じ1978年生まれ。ガタイがいいなぁと思ったら、学生時代は砲丸投げの選手だったそうだ。

「寿し勝」の「勝」は彼の名前から取っている。

1989年、平成元年の5月創業。1947年生まれの信勝さんの父、勇男さんはなんと36歳で脱サラし、魚屋が営む鮨と定食の店で修業した後に独立した。

「40歳のときですから、ちょうど30年になりました。この店はもともと、私の両親が商っていた下駄屋なんです」

開店当時は商店街にもまだ、煎餅屋や果物屋など個人店が多くあった。けれど今、成増で鮨屋の個人店は2軒だそうだ。

中宮さん曰く、だから会社や仕事の話もわかってもらえる。

「いつも愚痴るわけじゃないけど、ひとりで来てふとこぼしたとき、そうだよねって言ってもらうと元気が出るんです」

夫妻は、「寿し勝」のことを密かに「勝ちゃん」と呼んでいる。

子どもも親もお世話になっている、親戚の家みたいにほっとする店に親しみを込めて。

実際、子どもが1歳の誕生会には鮨の出前と一緒に、勝ちゃんに鯛を焼いてもらった。会にはそれぞれのおじいちゃん、おばあちゃんも来るから、醤油皿が足りない。ということで、それもついでに貸りたという。

ある夏休みは、信勝さんとお嫁さんの陽子さん、夫婦の旅行に中宮一家がくっついて行った。式根島で、みんなでシュノーケリングして楽しかったね、なんて屈託なく笑っている中宮夫妻。

「本当に甘えちゃって」

いや、甘え過ぎなんかじゃない。ここまで甘えさせてもらえる、いい関係が土台にあるということだよ中宮さん。

「子どもたちも可愛いのでね、うちもうれしいんですよ」

信勝さんも陽子さんも、大将も、大らかだ。

近所に気に入りの店が一軒あれば、人生は3倍楽しくなる。とは私の持論だが、「勝ちゃん」は中宮一家の人生に、もはやなくてはならなくなっている。

成増は夫妻の地元ではなく、たまたま新居を得た、見知らぬ町だった。

「故郷じゃないけど、でも勝ちゃんがあればいっかな、って」

そろそろ眠さの限界値に来た子どもたちにダウンを着せながら、中宮さんの顔はすっかり赤い。

けろっとしているあす香さんのほうへ、帰り際、信勝さんが声をかけた。

「包丁できてますよ」

包丁?

「うちの包丁を研いでもらっているんです……」

前言撤回。君たち、甘え過ぎです!

第四貫 了

店舗情報

店舗情報

- 寿し勝

-

- 【住所】東京都板橋区成増2‐21‐21

- 【電話番号】03‐3939‐4771

- 【営業時間】17時~22時30分(L.O.)

- 【定休日】水曜、不定休で連休あり

- 【アクセス】東武東上線「成増駅」、東京メトロ「地下鉄成増駅」より3分

文:井川直子 イラスト:得地直美