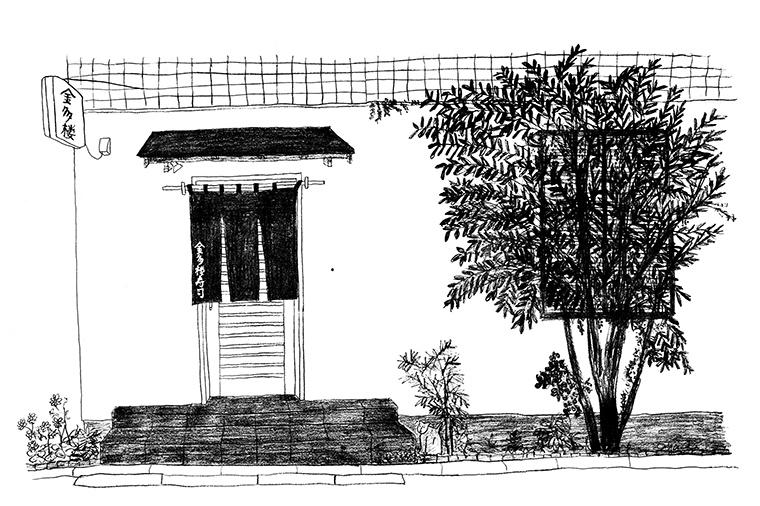

「金多楼寿司」東京都世田谷区|第十一貫(後篇)

-

- 連載 : みんなの町鮨

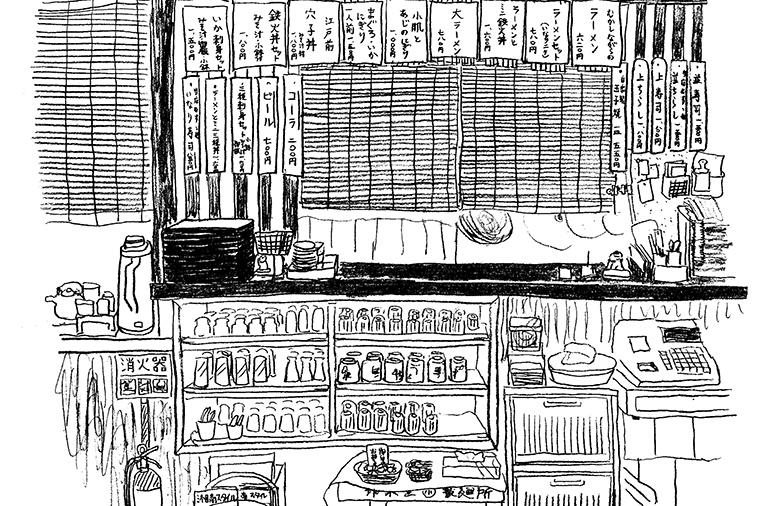

著名人のお忍びスポット、三宿。「金多楼寿司」はこの町がまだ東京の田舎といわれ、小さな商店街があった頃から創業して50年を迎える。池尻大橋駅から12分歩く、決して便利とはいえない場所で、たった10席。「分相応に」と家族3人、つましく営む町鮨には、しかし大将の江戸前鮨を求めて有名無名、地元の人も海外からもお客がやってくる。

案内人

熊坂智美、熊坂出

西麻布「葡吞(ぶのん)」は、国内外から料理人やワイン醸造家がやってくる、和食とナチュラルワインの店。このソムリエールにして女将、熊坂智美さん(くまちゃん)と、夫で演出家の熊坂出さん。出さんは取材時の2019年12月、冬ドラマ『僕はどこから』を仕上げた直後で『エ・キ・ス・ト・ラ!!!』の撮影に突入したところ。お互いの仕事で生活時間が真逆にすれ違う、という夫婦の、久しぶりの晩ごはん。七夕のような夫婦の時間は可愛すぎました。

江戸前の古い握り方、本手返しを継承。

握りの始まりは、つやつや光る本鮪である。扇形に両端が垂れ込む赤身と中とろのづけ、その下にキュキュッと角の立った酢飯。きちっとした土台に、なめらかな鮪が安心してもたれている感じだ。

独特な酢飯だなぁと大将の手の動きを見ていたら、途中で鮨が、マジックのカードを切るようにくるっと回転した。早すぎて、何度見ても何がどうなっているのかわからない。

「本手返し」というのだそうだ。古い握り方で、今ではできる職人も少ないという。大将は神田須田町の「神田 金多楼寿司」で本手返しをする初代の下で修業したから、必然、それが身についた。

大将の野口四郎さんは鮪屋の四男坊。高校時代のアルバイトも河岸で、卒業すると、顧客の鮨屋「神田 金多楼寿司」へ修業に出された。

「3年ちょっとで、“わかった”って独立したんです」

昭和45(1970)年。22歳の大将と20歳の節子さんは同じ年に結婚しているから、今年は創業も結婚も50周年。

三宿は、大将が子どもの頃に暮らした地元である。開業時はまだ魚屋、肉屋、パン屋、花屋に銭湯も揃う商店街だったとはいえ、修業仲間が赤坂や銀座を目指すなか、いたって地味な世田谷区。しかし大将は「若いのがやるのにちょうどいい」とこの町の7坪を選んだ。

それが今や、著名人がお忍びで遊びに来る町ともいわれ、ハイなソサエティを形成している。「金多楼寿司」は半世紀、9席が10席になっただけで「しっとりと店を営む」という野口夫妻の姿勢は変わらないのに、町のほうが変わっていった。

きりりとした小肌がきた。やはりスクエアな酢飯の形通りに、きっちり巻き付いたタネ。銀色から青、濃紺への冴え冴えとしたグラデーション、規則的な黒いドットが、斜めに流れている。どうしたらこんな綺麗な色になるのか、魚の体は不思議だ。

「よく〆てあって、最後は小肌のいい余韻が残りますね」

くまちゃんの言葉に、うれしそうに応えたのは大将でなく、女将さんのほうだった。

「小肌は小さいのがもてはやされて、大きいのはあまり使わないですよね。でもきちんと脂がのっていて、やっぱりおいしいんです。魚は1年を通して違いますからね」

じつは女将さんは、根っからの魚好き。魚屋と結婚したかったけれど鮨屋と出会い、「まあ、同じようなものかなって」とくすくす笑った。

「でも鮨屋と結婚して大正解です。毎日、仕込みで魚をおろすのが楽しくてしょうがないの。何時間やっても苦になりません」

夫妻の長男で二代目の剛さんは、18歳から愛知県豊橋の料亭へ行儀見習いに行き、20歳で戻ってきた。すでに鮨職人歴25年。海老味噌を噛ませた車海老の握りは、剛さんの仕事であった。一貫に包丁をパンッと入れた二つ割り。煮切り醤油でつややかに浮かび上がる海老の朱色は、温かな灯りのようだ。

イタリアの白ワインと雲丹の海苔巻。

くまちゃんのバッグから、本日2本目のワインが出てきた。アブルッツォ州の白ワイン、造り手はエミディオ・ぺぺ、品種はペコリーノ。

「イカワさんはイタリア好きだから。ふふふ」

しかも現地で造り手から直接いただいた1本、という貴重なものを、惜しげもなく。泣かせてくれる。

未だに足踏みによる圧搾、醸造も瓶詰めも手作業というプリミティブな手法で造られるこの白ワイン、一瞬、雲丹の海苔巻のために生まれてきたかと思ってしまった。

ワインの潮っぽい旨味と、濃厚な卵黄にも似た雲丹と海苔の旨味香りは、たとえるなら目玉焼きに醤油の関係。わかりづらいか。

ともかくシャンパーニュといい、ペコリーノといい、告白すると米の鮨と葡萄のお酒がこんなにも親和性が高いとは想定外だった。いや、ヨーロッパでは米は野菜の一種だから、お鮨を魚介と米のサラダと捉えれば合点もいく。

「墨烏賊にはね、ロランジェの塩がよく合うんですよ」とクールなことを言うのは大将だ。ロランジェとは、かつてミシュランの三ツ星を自ら返上した伝説のシェフ、オリヴィエ・ロランジェのこと。現在はスパイスのブランドとショップをパリに構えるが、シェフが来日した折、大将が築地を案内した縁だという。

この墨烏賊、口に放り込むとパリッパリのカッキカキ。と思った途端にねっとりが訪れる。この食感が塩の結晶でさらに鮮やかになる仕掛け。構成要素は烏賊、米(野菜)、酢、塩。まさにサラダだ。

2時間の映画が観られなくなっている。

さて、ワインとの親交を築き上げ、飲み尽くした私たちは、日本酒とも親交を深めるのである。

――日本酒を、ひやでお願いします。

すると流動体のような、やわらかな土が形になる途中のようなぐい呑みが現れた。また別のぐい呑みは溶岩が冷えて固まったようにも思えるが、作家は同一人物だ。

「唐津の田中佐次郎さんといって、83歳の今なお新しいものを創り続けているんです。おもしろいです。こういうのはどうだ、こういうのはどうだと創る人が攻めてくる。食べ物屋だって同じで、常に進化していかないと置いていかれちゃうからね」

選ぶぐい呑みでも、唇が触れる部分でも飲み口は違うだろう。女王のような貫禄を湛える煮蛤や、薄く紫蘇の緑が透ける爽やかなさよりを、いろんな部分で飲んでみる。「どうだ」。戦前生まれの迫力に圧倒されそうになった。

ある取材で、やはり80歳ほどの女将がこぼした「今の人は持久力がない」という言葉を思い出した。堪え性や忍耐とは別の素養、持久力。

すでに2時間の映画を観られなくなっているらしい、と語ったのは出さんだ。

「記憶には作動記憶、短期記憶、長期記憶というような段階(分類)があって、長期記憶までいかないと、自分の経験と照らし合わせて独自の感想を言ったり、考えをつくる、つまり思考を成熟させるっていうことが難しいらしい。でも今、SNSとかで人間の許容量を超えた情報がじゃぶじゃぶ流れてくるから、作動記憶で終わってしまう。すると、今おもしろいけど、何も残らないらしいですよ」

――へー!

「それをやっていくと注意散漫という、集中や持久とは真逆の方向に進むんです。気になっちゃってスマホ見て、新しいニュースはないか?って」

だとしたら長い文章も読めない、あらゆることが短く、細切れになっていく(なっている)のだろうか。そんな未来を想像してふるえていたら、ぐい呑みをキュッと空けたくまちゃんがひと言。

「ところで、どうしてそんなこと知ってるの?」

「今度映画を一緒にやってくれる人が、脳科学者なんだよ」

やっぱりね、へへへ、と笑い合う夫妻に結婚20年の真価を見た。

いただきにまいりました、という気持ちで訪れる町鮨。

「決まり」の干瓢巻がきて、名残惜しそうにもぐもぐしながら、「金多楼さんはやっぱりいいなぁ」とくまちゃんはため息をつく。

「お鮨って、安く食べようと思えばいくらでも店はあるけど、でもくだけすぎていても、せっかくのお休みに行くようなモードにならない。かといって1人2万円もするようなお鮨は身の丈じゃない気がして、素晴らしいけどのびのび楽しめない。金多楼さんは器の話にしても、ちゃんと私が理解できる言語でお相手をしてくれるから、心の充実があるんです」

自分にとって大事な場所。通えば通うほど、お店との信頼関係が作られていく町鮨。そういう店にずっと通い続けて、いろんなことを教えてもらいたいのだそうだ。

「だからここへ来るときは、できるだけ着物を着るようにしてるんです。いただきにまいりました、っていう気持ちで」

よそゆきの着物には、そういう意味があったのか。と感心しつつ、いつものように〆ビールをお願いする私。

「〆ビールって何ですか!」

信じられない風に驚いておきながら、追随する熊坂夫妻。さらにくまちゃんの控えめな声がそーっと響いた。

「あのう、すみません、墨烏賊を一貫ください」

――何ですかそれは!

「ビールを頼んだらつい、ふふふ、アンコールです」

〆ビールならぬ〆墨烏賊とは大胆な。みんながずっこけそうになるなか、隣から大真面目な声が響いた。

「すみません、僕もです!」

ああ、睦まじいって気持ちいい。この夜の「金多楼寿司」、長期記憶にしっかり保存しました。

第十一貫(了)

店舗情報

店舗情報

- 金多楼寿司

-

- 【住所】東京都世田谷区三宿2‐11‐1

- 【電話番号】03‐3413‐4339

- 【営業時間】17:30~22:00

- 【定休日】水曜

- 【アクセス】東急東横線「池尻大橋駅」から12分

文:井川直子 イラスト:得地直美