「㐂寿司」でカジキが呼んでいる。

-

- 連載 : 「㐂寿司」の365日。

ひと昔前まで、東京の鮨屋には必ずあったというカジキ。今、多くの人が思い浮かべるのは、スーパーで売られている切り身の姿ではないだろうか。実は、鮨屋で扱うカジキと、あのカジキは別物である。さらに言えば、カジキマグロという名前を聞いたことがある人もいるかもしれないが、そんな魚はどこにも存在しない。では「㐂寿司」で供されるカジキとは、いったいどんな魚なのだろうか?

津軽海峡からマグロが姿を消す季節。

節分を迎えると、晩秋から続いた今シーズンのマグロの旬が終わりを告げる。

何しろ「大間」「戸井」「三厩」などの津軽海峡産のマグロが、1月下旬のある日を境にぱったりと獲れなくなるのだ。昨日までの入荷がまるで嘘のように、豊洲市場のマグロの競り場も閑散となる。津軽海峡の地元漁師に聞いてみても、その謎はさっぱりわからない。

「新年の初競りが終わるでしょ。しばらくすると、ぱったりと海からマグロの姿が消えるんです。あれだけ水面を跳ねていた群れもいないし、数km先まで探索できる高機能のソナーで探しても魚影すら映らない。この広大な海から一晩で魚がいなくなる。毎年、頭をひねってしまうんです」

なぜ、マグロは姿を消してしまったのか。マグロは餌となるスルメイカやトビウオなど小魚群れを追って移動する回遊魚だ。津軽海峡にいたマグロは、姿を消した数日後、およそ500km離れた日本海に出現する。いずれにしてもマグロの生態は未だ解明されていないことばかりだ。

「㐂寿司」に今シーズン最後となる津軽海峡の三厩で獲れたマグロが入荷したのが2月7日。同じ産地でも12月のそれとは、全く別物だと四代目の油井一浩さんは語る。

「今年はそれでも2月に入っても大間産が入荷しました。珍しいですね。例年、1月下旬にはなくなりますから。同じ産地のマグロなのに、数週間で食感、脂の乗り具合、香りが微妙に違ってくる。握っているだけで、全く別物だということがわかりますよ。この変化は食べつけている人でなければわからないと思いますが……」

津軽海峡産のマグロの入荷が途切れると、2月、3月の主な漁場は長崎県壱岐沖から新潟県佐渡沖。全体のマグロの水揚げ量が極端に減るので、この時期の相場は高止まりだ。春先まで続く不漁の日々。鮨屋泣かせの季節が到来する。

半世紀前まで定番だった鮨種。

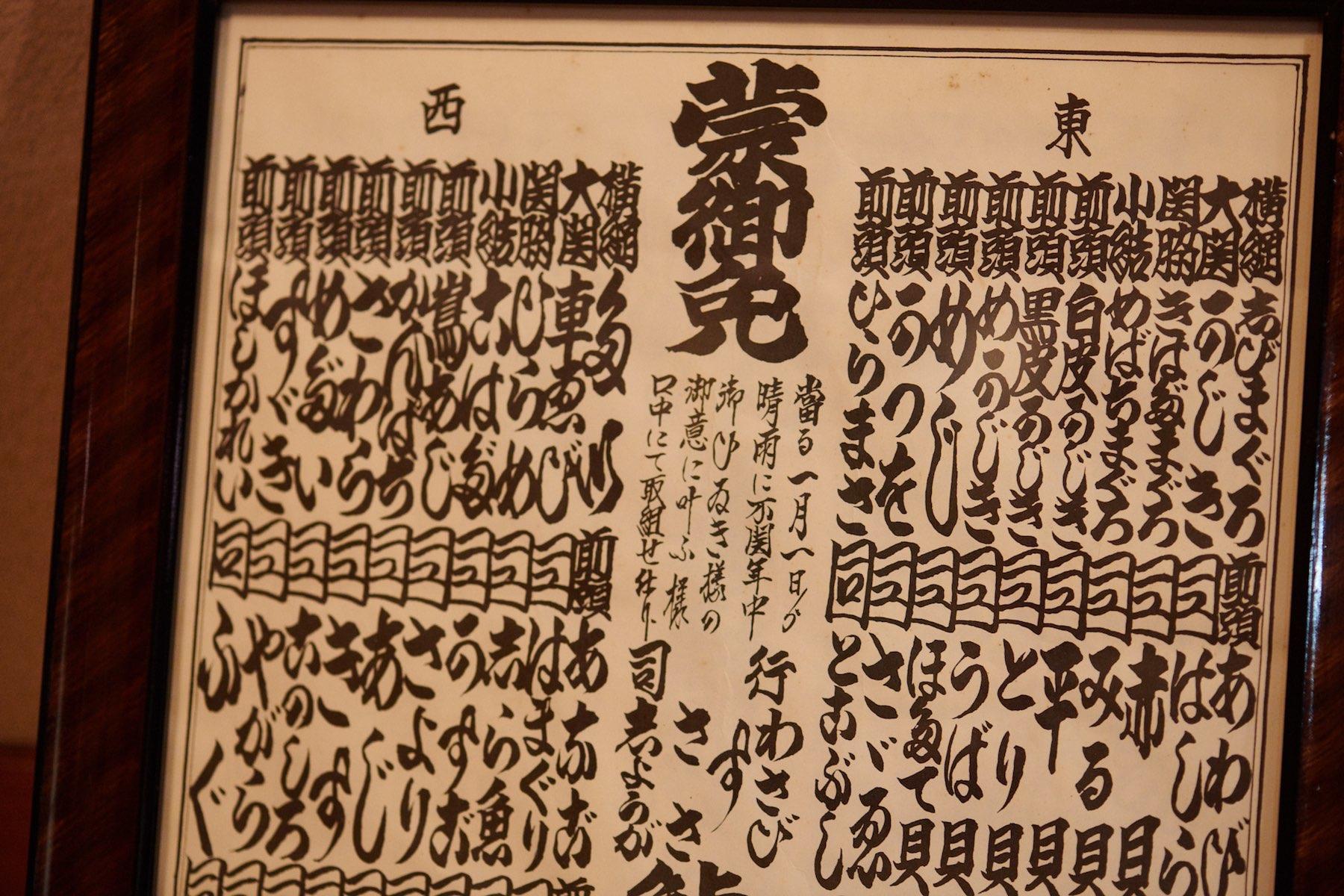

この時期、「㐂寿司」ではマグロに変わって、ある魚が品書きの筆頭を飾ることになる。その魚は滅多にほかの店ではお目にかかることができない。今や貴重な鮨種も、昭和40年頃までは東京の鮨屋であれば必ず品書きにあったという。

魚の名は「カジキ」。漢字で書くと「加治木」。その魚体は大物ともなれば、マグロと同じく400kg近くになる。太平洋沿岸の温暖な海の表層を高速で泳ぎ、扇のような背びれと、槍のように鋭く長く伸びる円錐状の上顎が特徴だ。

食用として流通されるカジキには「マカ(マカジキ)」と「メカ(メカジキ)」がある。鮨種として珍重されるのは「マカ」。スーパーの鮮魚売場で切り身として売られているのは「メカ」。かつて築地市場には「加治木屋」と呼ばれ、この魚を専門に扱う仲卸があった。「㐂寿司」では創業当初から、カジキ(マカ)が冬の定番だった。古い馴染み客の間では、マグロよりもカジキを好む人もいるという。

「うちのお客様の中には、マグロが嫌いとおっしゃる人がおられます。鉄っぽい香りが苦手だと言うんです。それに比べるとカジキは脂が乗っているのに、後味がさっぱりしている。いくつでも食べられるんです。席に座るなり『カジキを三つ、ちょうだい』なんて言う人もいます。マグロを三つ食べたら、それなりの金額を頂戴することになりますが、カジキはマグロに比べると仕入れ値が格段に安いですから、懐にも優しいという具合です」

豊洲市場にカジキが並び始めるのは秋。ただ走りの時期は身の色こそいいが、脂は乗っていない。食べて旨いのはやはり11月に入って、ぐっと寒くなってからと一浩さんは断言する。

「㐂寿司」では、マグロは「赤身」だが、カジキはもっぱら「腹」だ。

「カジキは捨てるところがない魚です。お刺身はもちろん、握っても、鉄火巻きの芯にしてもいい。この時期、たまには変わったツマミはないかいと常連のお客様に聞かれれば、カジキを甘辛く煮付けたり、味噌で和えてぬたにしてお出しします。骨に近い部分は、ねぎと一緒にお吸い物仕立てにしても、上品ないい味が出ます」

確かにカジキは旨い。ただ、入念な下ごしらえが欠かせない。カジキのうろこは独特で、針のように先端が尖っている。これを丁寧に取り除くことが重要だ。また、蛇腹のように筋が入った腹は、包丁を入れる方向を間違うとバラバラになってしまう。包丁の使い方が物を言うのだ。

それにしても、なぜカジキは東京の鮨屋から姿を消してしまったのか。調べてみると、流通も保存の技術も発達していない江戸時代、マグロは庶民が食べる下魚だったが、カジキは大名への献上魚として珍重された。一浩さんによると、かつては花柳界でもカジキの方が格上だったそうだ。

「カジキは時間が経っても、色も味もほとんど変わらない。空気に触れると酸化し、変色が始まるマグロと比べると格段に扱いやすい魚なんです。花柳界では出前にも多用されました。うちでも宴会の予約が入ると、同じ理由でカジキの背の部分を刺身で出していました」

東京の八重洲や芳町、柳橋などの花柳界ではかつて、マグロはその通称である「シビ」が「死日」とも聞こえることから、敬遠されてきた歴史がある。明治から昭和の初めのことだ。まして脂の乗った「トロ」は「アブ」とも呼ばれ、魚河岸でも捨てられていた。昭和40年代までは、マグロよりもカジキが格上の扱いをされていたのだ。

一転してカジキが馴染みのない鮨種になってしまったのは、現代になってカジキ以上にマグロがメディアで注目されたからだ。「マグロは鮨屋の華」とまで呼ばれ、どんなマグロを持っているかで鮨屋の格が決まる時代になった。今やマグロとカジキの立場は完全に逆転した。

「カジキも昔の職人が、これは使えると鮨種に使ったんだと思います。時代が進むにつれて、消えてゆく鮨種もありますが、うちは使い続けようと思っています。豊洲の仲卸も上物が入荷すると、どんどん奨めてきますから」

かつて出前に使っていたという塗りの桶にカジキの握りを盛り込んでもらった。淡いピンク色の腹身は、艶のある色街の鮨屋によく似合う。何にせよ初鰹が登場する春までの「㐂寿司」はカジキがいい。

春の足音が近づいてくると、今度は貝類が旬を迎えることになる。

――つづく。

店舗情報

店舗情報

- 㐂寿司

-

- 【住所】東京都中央区日本橋人形町2-7-13

- 【電話番号】03-3666-1682

- 【営業時間】11:45〜14:30、17:00〜21:30

- 【定休日】日曜、祝日

- 【アクセス】東京メトロ「人形町駅」より2分

文:中原一歩 写真:岡本寿