「㐂寿司」の蛤が春の訪れを告げる。

-

- 連載 : 「㐂寿司」の365日。

冬から早春にかけてぐっとおいしさが増す蛤。ぷっくりと膨らんだ身は、噛むほどに旨味をたたえたつゆが口いっぱいにしみだして広がり、飲み込んでしまうのが惜しいほど。そして、ぬられた「ツメ」もまた江戸前ならではの仕事である。梅や桜だけでなく、江戸前の春の到来は「㐂寿司」の蛤でも感じることができるのだ。

江戸前鮨の仕事「煮もの」。

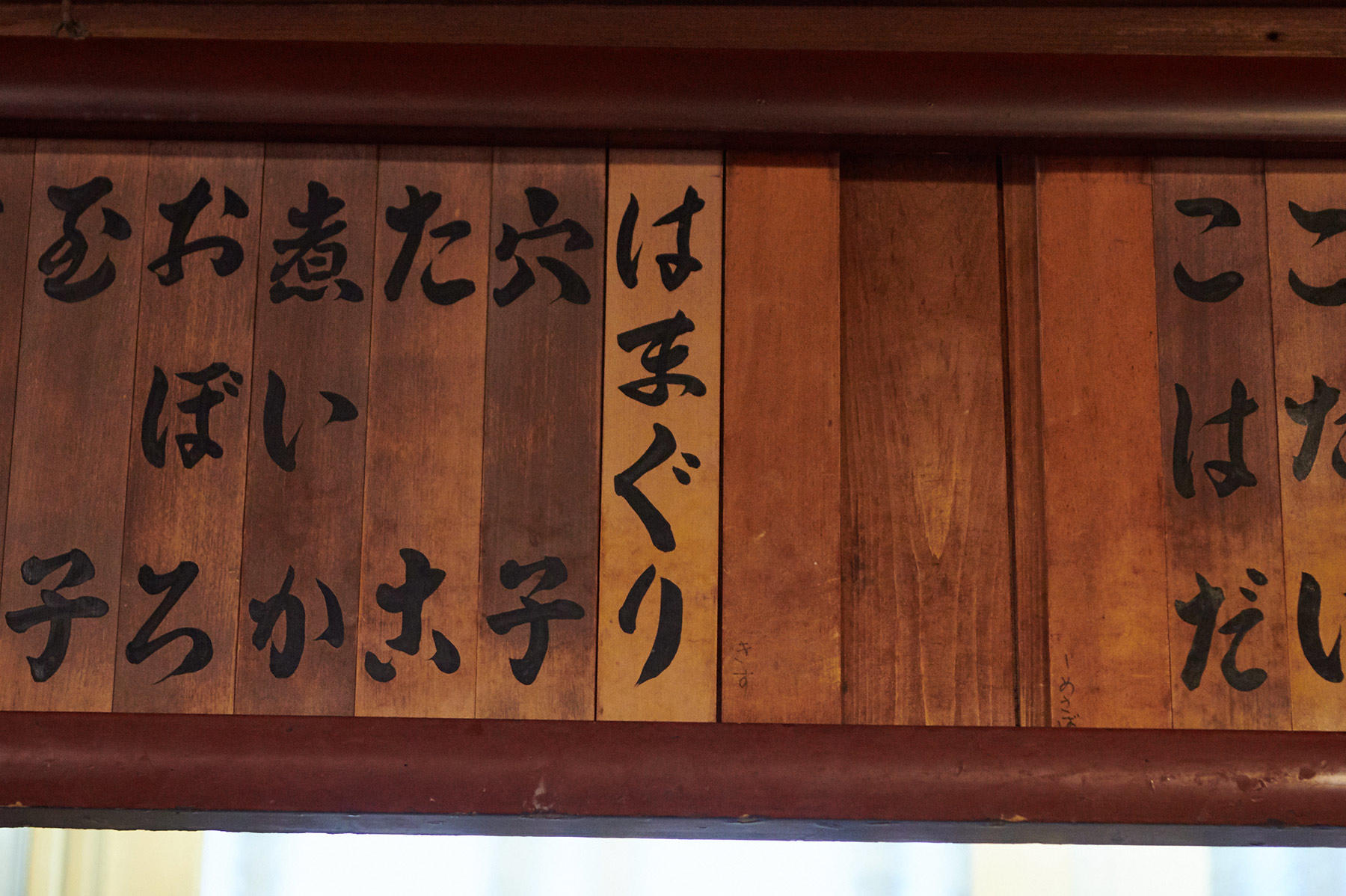

「㐂寿司」のカウンター席に座ると、まず目に飛び込んでくるのが季節の鮨種が書かれた木札だ。

実はこの木札の並ぶ順番には、ある秩序がある。右から赤身。1年を通じて不動の「まぐろ」に「かじき」、桜が咲く頃には「かつを」がお目見えする。次に「ひらめ」「すずき」「かれい」などの白身がきて、「赤貝」や「みる貝」などの貝類。そして、次に控えるのが江戸前鮨の真打、煮ものだ。この煮ものは、漬け込みとも呼ばれ、江戸前鮨の古典的な仕事として尊ばれている。中でも「穴子」は不動の人気だが、3月は「はまぐり」がいい。

「㐂寿司」四代目の油井一浩さんは言う。

「ひと通り鮨を食べて、最後に煮蛤(にはま)ちょうだい、などと声をかけられると、この人は本当に鮨が好きなんだなと、こちらも嬉しくなってしまいます。蛤も昔は当たり前の種だったのですが、いまでは仕込みに時間がかかるなどの理由で使う鮨屋が減っていると聞いています」

蛤を仕入れるということ。

早朝7時。一浩さんは豊洲市場にある仲卸店「丸佳」に顔を出す。軒先に並ぶ貝、貝、貝……。

水槽には水をピューッと吹き出す拳大の活みる貝の姿もある。

店では従業員が総出で剥き貝をつくっていた。細長いヘラのような道具を蛤の口に差し込み、器用な手さばきで蛤の身の部分だけを取り出す。ヘラと貝殻が擦れるカシャカシャとした音は魚河岸の早春の風物詩でもある。

手を動かしながら「丸佳」初代社長の山岸善一(よしかず)さんが蛤の見分け方を教えてくれた。

「蛤は鮮度が命。大事なことは口の部分がしっかり結んでいること。蛤は産地によって貝殻の色も大きさも味も違います。うちで扱っているのは茨城県鹿島灘で獲れたもの。利根川の河口域に広がる砂浜で採れる蛤は、身が柔らかくて火を入れても固くなりません」

違う産地のものを見せてもらったが、まるで貝殻の柄も色も違う。

一浩さんが、先代の旦那は貝殻が黒いものが好きだった、という話をしていると、店の奥から善一さんの声が飛んだ。

「それは韓国と北朝鮮のものだね。昔は向こうの海にもいい貝があったんだけど、獲り尽くしてしまったんだ。当時はむしろ国産でも茨城の鹿島灘などで獲れる“バチハマ”は固いからは絶対に嫌という人もいたんだよ。でも今は蛤といえばバチハマが主流。時代によっていい貝の漁場は変わるんだよね」

ここで登場したバチハマの語源は「場違い(バチガイ)」に由来するとされる。本来、蛤は東京湾や伊勢湾など「干潟」で獲れるものは身が柔らかく、市場では最上品として扱われてきた。かつては鹿島灘など外海の海岸で獲れるバチハマは、内湾で獲れるものに対して、同じ蛤でも身が堅いと格下に扱われていたのだ。けれども、高度成長期、東京湾の干潟は埋め立てによって姿を消し、それに伴って蛤の漁獲量も減少した。かつてはバチハマと呼ばれて峻別されていた外海の蛤は「地蛤」と呼ばれ、数多くの鮨職人がこぞって仕入れるようになったのだ。

鮨種として使う蛤の大きさは握ったときの鮨の大きさ、美しさを左右するので店によって好みが違う。だから、「㐂寿司」ではマルではなく剥き身で仕入れる。貝殻は立派でも中身はスカスカの貝だってある。剥いてみないと身の状態、厚さ、大きさに確信が持てないからだ。

一浩さんは、目の前で剥かれたばかりの蛤の中から、自分の好みの身の状態のいいものだけを選別してザルに入れた。

剥き身にしてしまうと蛤の状態は一目瞭然なので、売る側としては本当はやりたくない。だから仲買と店との信頼関係が物を言うと、一浩さんは言う。

「魚でも貝でも数ある品物の中から “選る”ことで、その日、いちばんだと思うものを仕入れることができる。けれども、それは長年の付き合いがなければ許してくれない。いい品物を買わせてもらうのだから、値段については店側の言い値です。蛤に限らず値切ることはやりません。絶対に値切るな、は先代の旦那の口癖でもありました」

江戸時代、広大な干潟を有していた江戸湾(現在の東京湾)は蛤や浅利など貝の宝庫だった。中でも湾の再奥部に位置する千葉の浦安は蛤の名産地で地元の貝漁師は「浦安衆」と呼ばれた。浜の女性たちは「剥き子」と呼ばれ、海岸沿いに立つ小屋では、腰の曲がった貝剥きの手練れが朝から蛤の貝剥きに精を出したという。

家族経営の「丸佳」もやはり浦安出身だ。

「この『丸佳』さんにもベテランの剥き子さんがいて、ずいぶん可愛がられたものですよ。若い時分、仕入れに長靴を履かないで運動靴で行こうものなら、パシャーッとバケツの水をかけられました」

一浩さんはそう笑い、続ける。

「それでも旦那について市場に通っていると、そのベテランの剥き娘さんが蛤の剥き身を指して、『お兄ちゃん、1kg、取ってみな』と言ってくれるようになったんです。最初の頃はうまくいかないのですが、1年くらい通っているとピシャッと1kg取れるようになる。体が覚えるんですね。市場で働く人は口は悪いですが真剣に仕事をする人のことは必ず見ているし、そういう人には何でも教えるし、優しいんです」

蛤が煮蛤になるまで。

蛤を買って店に戻ると、漬け込みの仕事が始まる。使う蛤の大きさは殻付きで1個100g程度。まずは剥き身の蛤の水管に竹串を刺し、丁寧に何度も水で洗う。噛んだときに砂や貝の殻が少しでも残っていると、すべてが台無しだからだ。ぬめりが落ちた蛤を沸騰したお湯に入れ、ひと煮立ちさせる。このときの加減が鮨にしたときの歯触りを左右する。

「貝の類は火を入れると固くなってしまうので、ゆで過ぎないように気をつけます。けれども、保存を考えると、わたの部分が生煮えのはよくない。だから固くもなく柔らかくもないタイミングで引き上げます。これも体で覚えるしかありません」

鍋に蛤を投入し、時間が経過すると、ゆで汁がまるで春霞にかかったように白濁してゆく。蛤の旨味だ。ゆで上がった蛤はザルの上で粗熱をとった後、そのゆで汁に砂糖、醤油、味醂を加えた「蛤の煮づゆ」に漬け込む。午前中に漬けると、その日の夜から店に出すことができる。

握るときは指でわたを押し出し、包丁で水平に開いてシャリをかませて握り、最後に「㐂寿司」伝統の「ツメ」をつけて出す。

「蛤の旨味と甘い詰め、山葵の香りと酢の酸味の効いたシャリ。これが出会うと抜群なんです。同じ仕事を、初夏、東京湾で獲れた特大の浅利でやることもあります。大きいと言っても浅利は蛤にはかなわないので、三つか四つを重ねて握るんです。これも江戸前ならではの種で旨いですよ」

蛤は節分からひと月の間が最も旨い。噛むほどに溢れる蛤のエキスは、いつまでも口に含んでおきたくなるような滋味である。蛤がぷっくりと肥えると季節は春。

同じ貝でも「赤貝」が鮨屋のカウンターを華やかにするようになる。

――つづく。

店舗情報

店舗情報

- 㐂寿司

-

- 【住所】東京都中央区日本橋人形町2-7-13

- 【電話番号】03-3666-1682

- 【営業時間】11:45〜14:30、17:00〜21:30

- 【定休日】日曜、祝日

- 【アクセス】東京メトロ「人形町駅」より2分

文:中原一歩 写真:岡本寿