「ハッピー太郎醸造所」の清らかな酒造り/クラフトSAKE醸造所訪問レポート ネオどぶろく・前編

dancyu3月号のブックインブックは、日本酒から弾け出た新ジャンルの酒、「クラフトSAKE」を取り上げました。お酒が型破りなら、造り手も造り方も独創的で破天荒だった!誌面ではご紹介しきれなかった、彼らの攻め攻めの醸造スタイルを深掘りします。

清らかさの肝は「麹」にあり―古くて新しいどぶろく造り

「クラフトSAKE」は、清酒ではないが、清酒と同じニッポンの「米と麹の酒」。その中で、米をしぼらず余さず酒にするのが「どぶろく」だ。日本酒の原点でもあり、その昔は日本各地でも民間で自由に造られていた時代があった。当時の「最小限の設備で造りたい酒を自由に造る」というそのマインドに共鳴するクラフトSAKEの造り手たちは多く、続々とどぶろく醸造にも挑戦。これまでとは一線を画した、個性の際立ったどぶろくが飲めるようになっている。その筆頭が、「ハッピー太郎醸造所」だ。

人懐こくて温かい。独特の懐かしさを感じさせる酒

クラフトサケの酒蔵開業が相次いだ2022年、琵琶湖畔の古都・長浜でも1軒の新しい醸造所で酒造りが始まった。前年21年、発酵をテーマとする商業文化施設「湖のスコーレ」が町中にオープン。フロア一角に味噌や甘酒の糀製造を手がける「ハッピー太郎醸造所」が誕生し、オーナーの池島幸太郎さんは、醸造室で念願のどぶろく造りをスタートさせた。

「人懐っこくて温かい。味噌麹で造っているからかな。独特の懐かしさというか、体温を感じさせるお酒です」と話すのは、東京・下北沢の「発酵デパートメント」を主宰し、池島さんをよく知る発酵文化デザイナーの小倉ヒラクさん。そう聞けば、すぐにも飲んでみたい。願わくばフレッシュなのを。それに、味噌麹でお酒を造るって、どういうことなのか。なぜ酒麹ではないのだろう?気になる。というわけで、一路冬の長浜へ向かった。

“ひとり蔵人体制”で原料処理から仕込み、瓶詰まで。

醸造所は仕込み風景が外から見えるよう、ガラス窓を配したオープンな構造。その一室にある麹室で、池島さんが朝の麹仕事に集中していた。法人ではなく、個人事業主としての運営につき、酒造りも原料処理から仕込み、上槽、瓶詰まで、基本的には一人ですべての工程を責任を持って見る。

ハッピー太郎の酒造りの要は、味噌用の“完熟麹”

「真っ白でしょう?」

そう言われて手元の麹を見ると、確かに。菌がびっしりと表面を覆い、1粒1粒が大きく膨らんで柔らかそう。日本酒の酒蔵でよく目にする、小粒で乾燥気味に締まった清酒麹とは顔つきが違う。作業台の上下いっぱい、床の上にも麹蓋が並び、4畳半大の室の中はむんとする熱気と湿り気がこもっている。この環境も、清酒蔵ではまずお目にかからない。

「これが味噌用に使う“糀屋の麹”の造り方。自分は“完熟麹”と呼んでいます」

そのココロは、農作物でいえば“登熟”を目指すイメージで、水分(湿度)を絶やさず、麹菌をしっかり繁殖させて育て切るから。よく溶けて味もしっかり出すタフな麹となり、酒に醸せばコクの豊かさや味わいの厚みが格段に増す。

真っ白に麹菌が繁殖し、しっとりとした膨らみが艶っぽい完熟麹。農産物をイメージし、蒸米を土に、種まきを麹菌の種切りに見立て、過度なコントロールを控えてのびのびと育てる。しっかりと菌糸の回った麹は、農作物でいえば「作物が熟れきる前に一番おいしくなる感覚に似ています」と池島さん。

「昔は農家が冬の副業としてつくっていた泥臭い麹ですから。当然、米を磨く発想もありません。透明な液体をよりきれいにするために、麹菌の成長を抑え気味に、温度コントロールをかけながらてデザインしていく清酒麹とは真逆の考え方ですよね」

清酒蔵の蔵人歴13年に加え、米農家と酒販店勤務も経験

かく言う池島さんは、島根と滋賀の3軒の酒蔵で通算13年にわたる酒造修業を積んだ経歴の持ち主だ。一方で農業法人で自然栽培の米作りを、大阪の地酒専門店では酒販のノウハウを学び、自宅では自家製の味噌や鮒ずしなどの発酵食づくりにも熱中。やがて「発酵でつなぐ、しあわせ」を形にするべく、発酵食の基軸となる良質な糀づくりを探求するように。2017年に彦根市で糀(麹)事業のための醸造所を立ち上げた後、「湖のスコーレ」に本拠を移した経緯がある。

「誰にも真似できない、工芸品のような清酒の吟醸麹を追い求めた時期もあったけれど、今は“誰にでもできる完熟麹”づくりを楽しんでやっている(笑)」と池島さん。

「お酒も必ずしも琴線に触れるものばかりでなく、日常の発酵食の延長にある飲み物として、一口で『わ~、何これ!?』と驚いたり、人に薦めたくなるような楽しさがあっていいのかな、と。米麹を使って自由な酒を造るクラフトサケの立ち位置は、造り手としての今の自分にとっても、しっくりなじむ感じがありますね」

キュートな酸味、爽快な発泡感。

誰もが虜になる「ハッピーどぶろく」

ハッピー太郎醸造所のどぶろくは、大きく分けて2種類のラインがある。1つは米と米麹のみでつくる定番の“ハッピーどぶろく”、もうひとつはいちご、ぶどうなど副原料の農作物を主役にして不定期に仕込む“something happy”だ。

“ハッピーどぶろく”は甘口と辛口の2タイプ。アルコール度数は、高すぎず低すぎずの13℃。甘口はぽってりした愛嬌を感じさせる甘味、辛口はシャープに切れる酸のタッチあり、と味わいに違いはあるが、10℃以下の低温でゆっくり発酵させ、米の存在感と旨味の輪郭を引き出す手法は共通している。「米農家さんの思いを感じ取ってほしい」という、造り手の願いを前面に打ち出した設計だ。

原料米には県内の米農家から取り寄せる自然栽培米を使用する。東近江市で30年前から自然農法を続ける池内農園の「滋賀旭」、長浜市内で同様に20年以上にわたり自然循環農法を営むSHIBATA GROUND MUSICの「ありがとう米」、「はみだし米」と呼ぶ某無農薬・無施肥農家の規格外米の3種類。いずれも安価とはいえないが、「健全に育ったお米は、きれいな発酵に導くために外せない選択」と池島さん。

「どぶろくは麹ごと口に入れる飲み物なので、まず麹自体がおいしくないと。3軒の農家さんのお米は、麹にしたときの手触りが違う。ぷりっと健康的な弾力があって、発酵の香りにも圧倒的な透明感がある。よい土壌で育つ農作物と同じです」

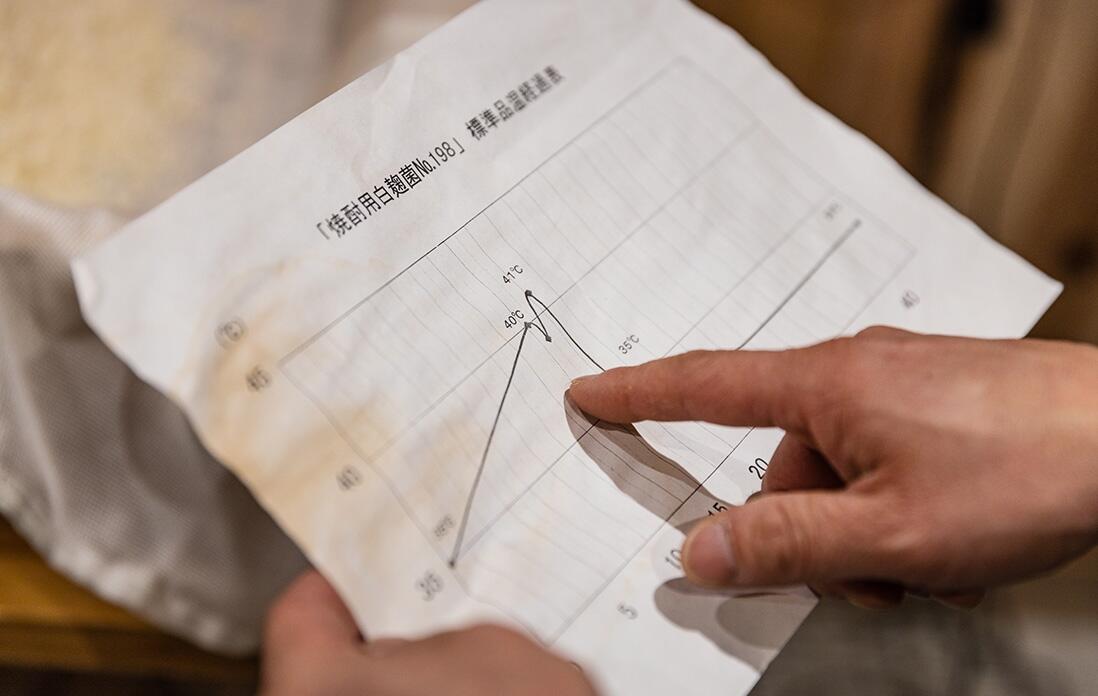

麹は日本酒用の黄麹と、クエン酸を多く出す焼酎用の白麹とのブレンドが基本。柑橘の爽やかな酸のニュアンスで、「きつい」と思われがちなどぶろくのイメージを払拭したいと考えた。自家製の甘酒を発酵初期からもろみに加えるレシピにも、糀職人ならではの工夫が光る。

こうして生まれたのが、日本酒の源流にふさわしい懐かしさを感じさせつつ、モダンでシュッとした洗練も併せもつ“ハッピーどぶろく”のスタイルだ。キュートな甘酸っぱさ、とろりとクリーミーな口当たり、シュワシュワの発泡感が溶け合う三位一体が、一口で誰をも虜にしてしまう。何より、目のきれいな少女を思わせるピュアネスに圧倒される。“漉さない”どぶろくだというのに!

「実は分析の為に漉してみたことがあるんです。自画自賛になってしまいますが、またまたビックリするほどおいしくて!いつか造れたらいいなあと、こっそり思っています(笑)」

ハッピー太郎醸造所

【住所】滋賀県長浜市元浜町13番29号 湖のスコーレ内

【URL】https://happytaro.jp/

【アクセス】JR「長浜駅」より徒歩7分

文:堀越典子 写真:佐伯慎亮