飲み、語り合った30年。漫画家・尾瀬あきらさんとセンムの酒談義③

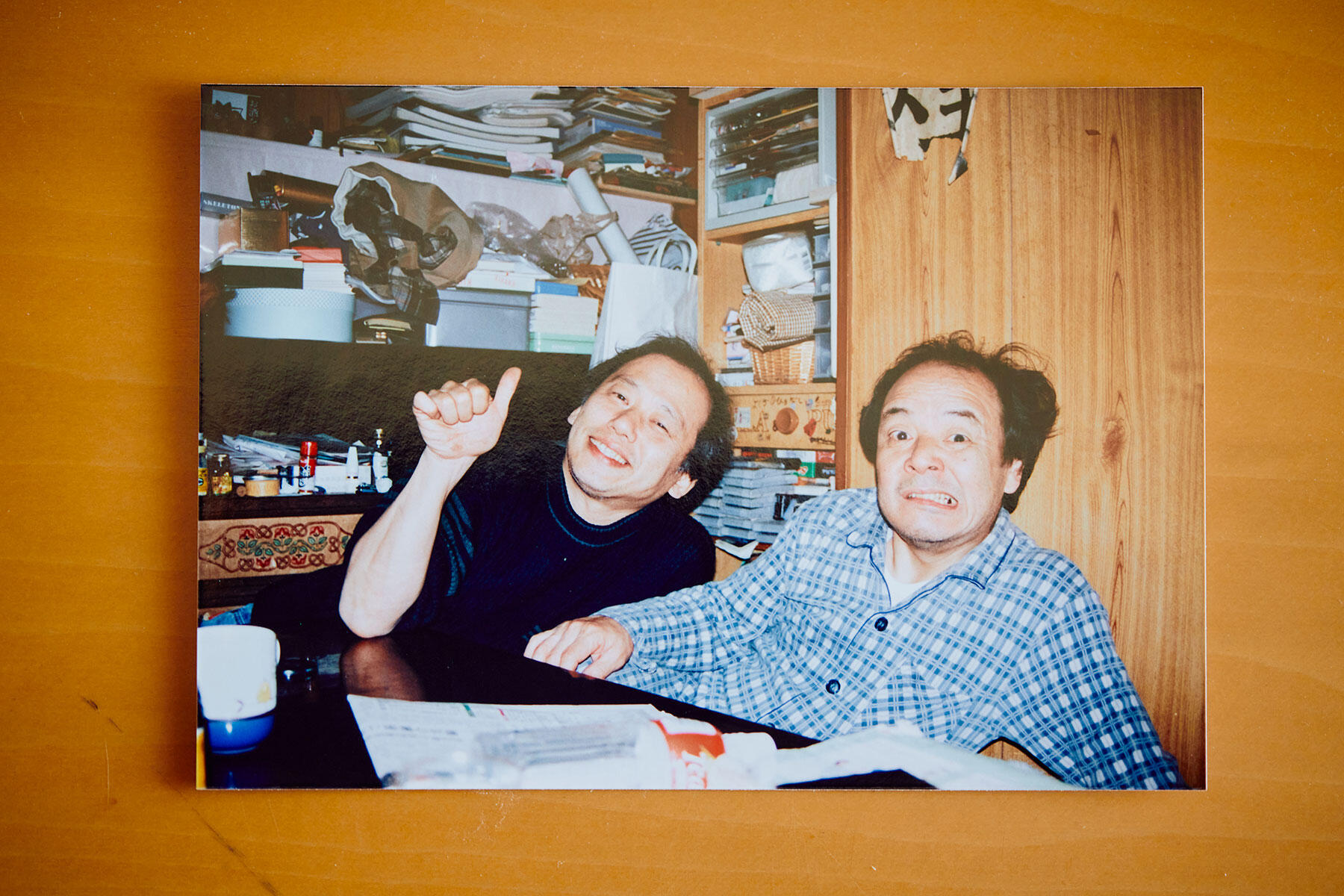

酒蔵に生まれた女性を主人公に据え、酒造りの奥深い世界を描いた漫画『夏子の酒』。作者の尾瀬あきらさんは、連載期間中に取材を重ねる過程で多くの日本酒関係者と出会った。中でも神亀酒造の小川原良征さん=センムとは、取材という範疇をこえて「会えば飲む、そして話し込む」という親しいつきあいに。酒に関することについて「知の巨人」ともいえるセンムは、共に飲めば胸襟を開いて語り合えるかけがえのない友人でもあった。(写真は愛鳥・ピッチーとともに。)

「蔵をやめずに踏ん張ってほしい」という、同業者への願い

「夏子の酒」の連載が終了した後も、尾瀬さんと日本酒業界との関わりは途切れることなく、むしろ年々深まっていく。単行本となった「夏子の酒」全12巻は、日本酒関係者必読の書のような存在に。蔵の跡取り娘として奮闘する主人公の姿は、蔵を継ごうとする後継者の数を増やし、蔵の経営に悩む蔵元や酒造りに携わる蔵人たちを励ますという役割も担った。

夏子と同様に酒蔵の娘として生まれた森喜るみ子さん(三重県・森喜酒造)も、蔵の今後を担わねばならなくなった悩み多き日々に『夏子の酒』を読み、この作品との出会いを機に道を切り拓いた一人だ。父の急病により、蔵の今後を託されたるみ子さんは、全巻を読み終えたあと、すぐさま作者の尾瀬さんに宛てて作品への共感と感謝、そして蔵の現状を綴る手紙を書いた。それを読んだ尾瀬さんは、るみ子さんへの返信に、蔵元たちが集まる日本酒の会の予定を記したという。

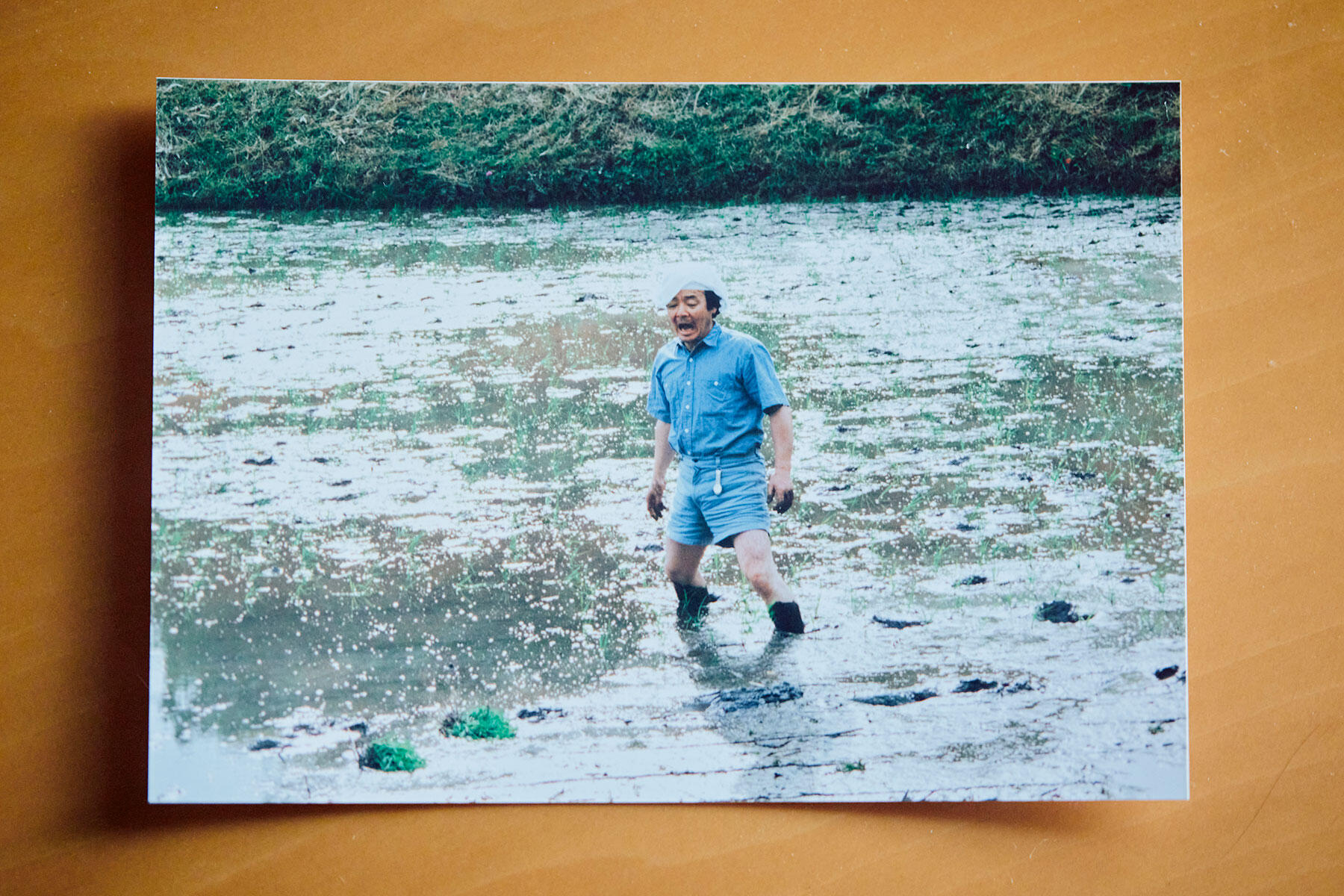

「ちょうど僕も出席する予定の『ここに美酒あり選考会』があるから、よかったら来ませんかと書いたんですよね。そうしたら、るみ子さん、妊娠中だというのに本当に開催地の福島県まで来てね。しかも、背中には幼子をおんぶして。うわあ、子連れでこんなに遠くまで!ってびっくりして。その時一緒にいた筑後の『杜の蔵』の森永和男蔵元の言葉が忘れられないんですけどね。『あんな姿を見たら、手助けしたくなるよね、尾瀬さん』って。みんなの気持ちがそうだったんじゃないかなあ。そこで、るみ子さんをセンムに紹介したら、るみ子さんは、すぐに神亀酒造にも行ったんですよね。センムの性格だと、もう、何も言われなくても助けたくてたまらなかったでしょうね」。

その当時のことは、筆者にも記憶がある。酒造りに入った冬期に、所用で神亀酒造に電話をかけたところ、センムは三重に出かけて留守だという。「酒造りの最中なのに?」と不思議に思ったところ、センムが出かけていった先は森喜酒造だった。杜氏が辞職し、慣れない純米酒造りに取り組むるみ子さんと夫の英樹さんを心配したセンムは、直接の指導に出向いたのだ。自分の蔵が繁忙期であっても、困っている人がいたなら手助けせずにはいられない。センムには、そういう義侠心があった。

「センムもすごいけど、るみ子さんもすごいんですよ。純米酒造りのことなんてまったく何も知らなかったのに、神亀酒造に行って『純米やー!』って思って、いきなり次の年から純米を造りだしたわけですから。当時の森喜酒造は、お父さんは病気だし、杜氏さんは辞めちゃうし、いつ潰れても不思議はないような大変な状況で、これから先どうしようかっていう時にまさか、純米酒やるとは思わないはず。それを本当にやっちゃうって、すごいですよね。センムのまわりは、馬鹿ですね、みんな(笑)。でも、今はみんな報われていますね。時間はかかったけれども」。

出来上がった森喜酒造の純米酒は『るみ子の酒』と命名され、ラベルの女性の絵は尾瀬さんが描いた。初年度に尾瀬さんが「一生懸命な味がする」と評した酒は、年々、その味わいを深め、現在では純米酒ファンの多くに愛飲される人気銘柄として定着した。

センムがつねに別の蔵の後継者たちを応援していたのは、「同業者は減って欲しくない。なんとか蔵をやめずに踏ん張ってほしい」と切願していたからだが、もうひとつ、女手ひとつで蔵を守り続けてきた祖母のくらさんへの深い感謝の念もあったからだろう。

くらさんは、1903(明治36)年生まれ。生家は埼玉県内の酒蔵で、その本家にあたる神亀酒造の当主・小川原正治さんのもとに20歳の時に嫁いできた。一女に恵まれるも1937(昭和12年)に正治さんが中国で戦死。そののちは、女性蔵元として蔵の醸造免許を失わないよう奮闘を続け、廃業を迫る税務署とも一人闘い、夫から託された蔵を守り続けたという。「よし坊、よし坊」と可愛がった孫のセンムが全量純米蔵への復帰を成し遂げ、千石蔵となるまでを見届けた後、2004年の秋に101歳の生涯を閉じた。

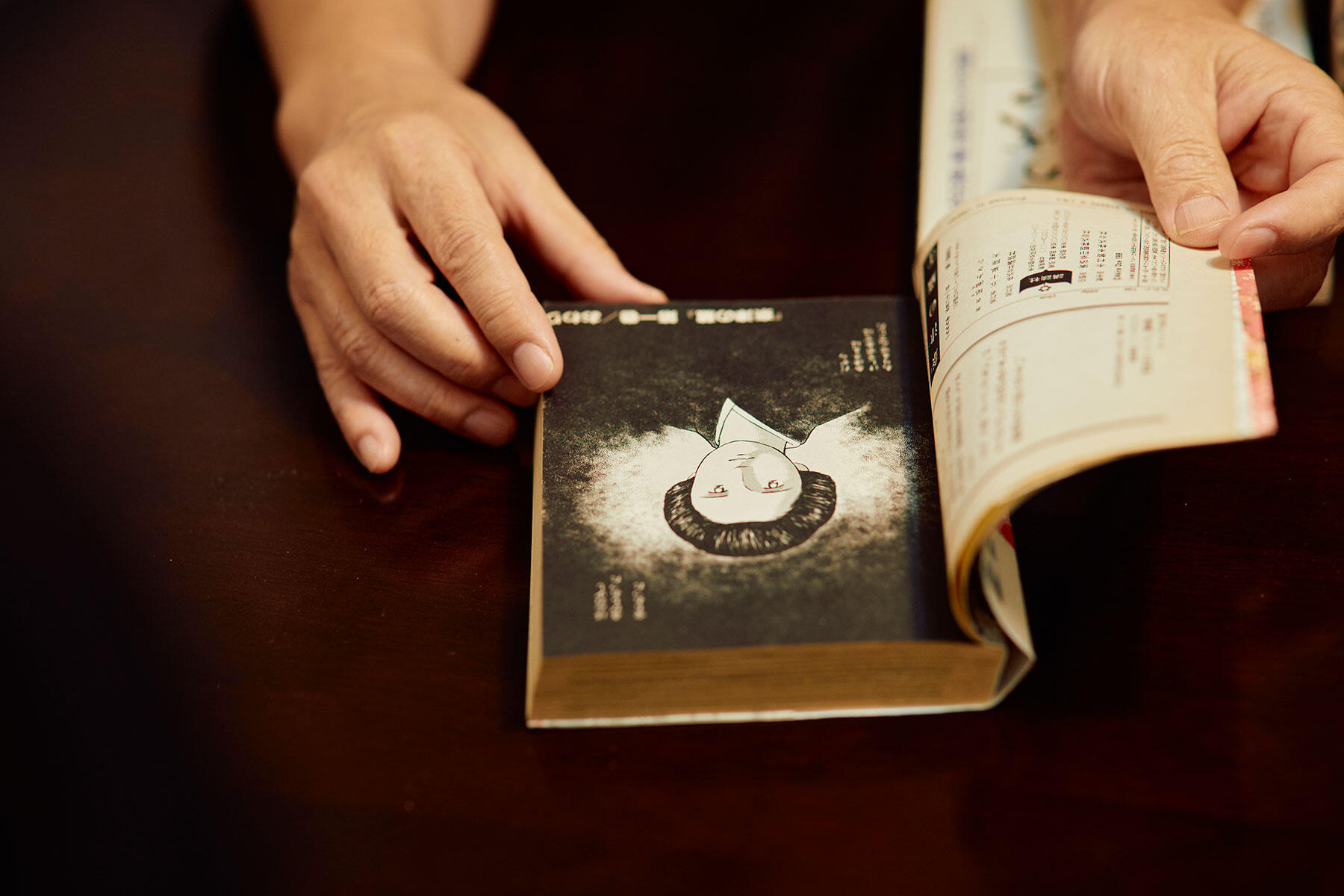

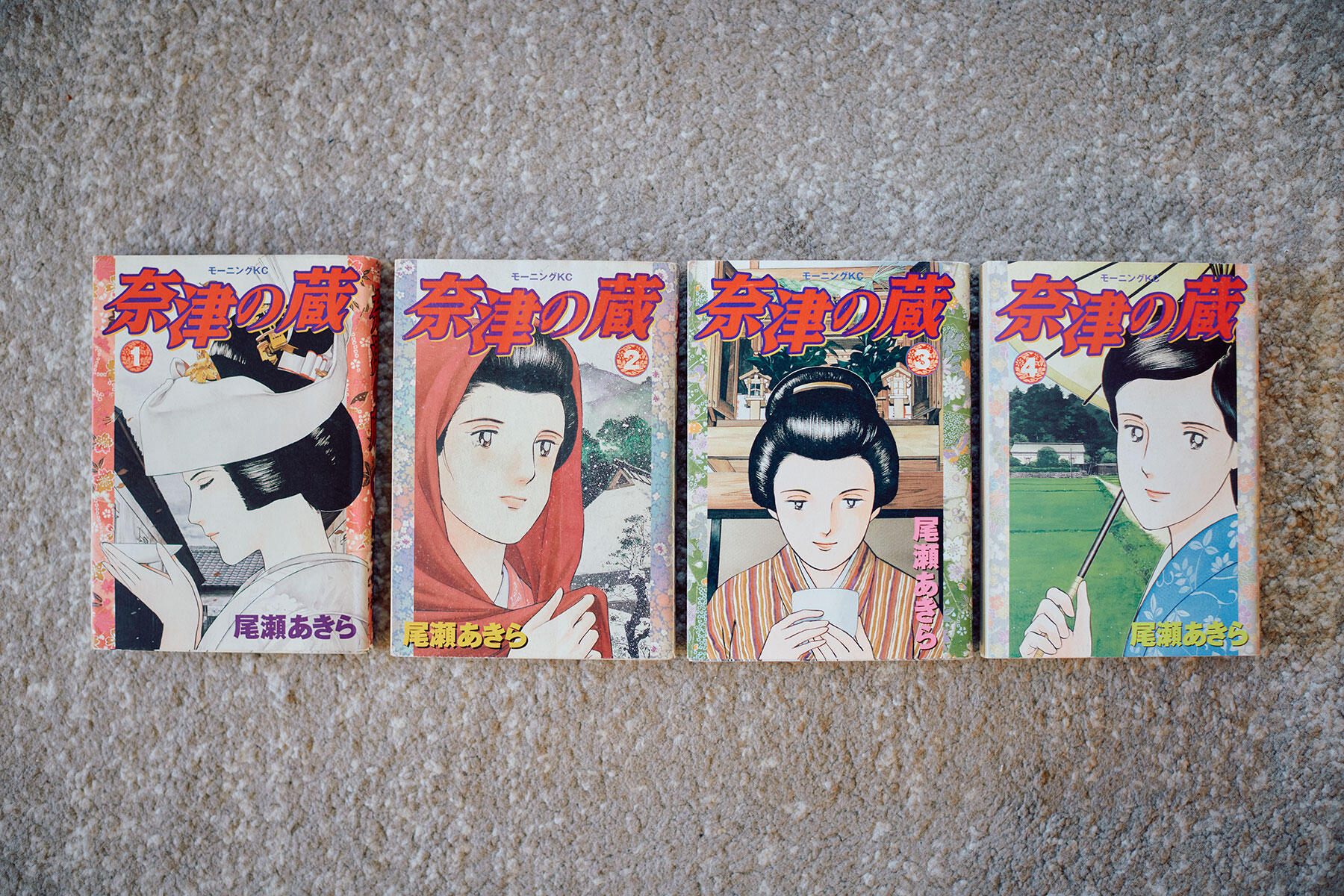

そのくらさんをモデルの一人として、尾瀬さんが夏子の祖母の人生を描いた作品が、1998年に連載開始となった『奈津の蔵』だ。尾瀬さんは、明治、大正、昭和、平成と四つの時代を生き抜いてきたくらさんの人生を聞くために、神亀酒造へと頻繁に通った。

「当時のくらさんは、もう90歳で耳も悪くなっていたから、センムのおかあさんの敏さんが同席して通訳してくれてね。くらさんでなければ語れないお話をたくさん聞かせてもらいました。そういう時、センムは何も言わないでいるんだけど、取材には協力的でしたね。センムは昔の酒造りのこともよく勉強していましたからね。教えられることが多かった」。(続く)

文:藤田千恵子 撮影:伊藤菜々子