「洋食」を知らない紳士の赤っ恥?

明治時代の到来とともに、海外の食文化も一気に日本に上陸した。しかし、200年も鎖国をしていた国が、ある日突然他国の文化をよどみなく吸収できるわけもなく、客もレストランも「本場」を知るはずもなく……。本当にあった「食」にまつわる珍事件を、フードアクティビストの松浦達也さんが掘り起こす読み物連載。なぜその珍事件が起きたのか?時代背景の考察とともにお届けします。

まだ誰も“洋食”を知らない

明治時代、ファッションや生活習慣とともに、フランス料理や中華圏の料理など、海外の食文化も一気に日本に上陸した。明治元(1868)年、政府は東京・築地に外国人居留地を置き、同年には日本初の西洋式ホテル「築地ホテル館」がオープン。フランス人シェフを料理長に迎えることになった。

もっとも200年も鎖国をしていた国が、ある日突然他国の文化をよどみなく吸収できるわけもない。要人の欧米への渡航自体、明治維新直前の幕末以降の話で、御一新後も海外の食を知る人などほとんどいなかった。客はもちろん、店も同様。フランス人シェフを料理長に招くようなごく一部の店を除いて、店も客も「本場」を知るはずもなかった――。

- ことのあらまし

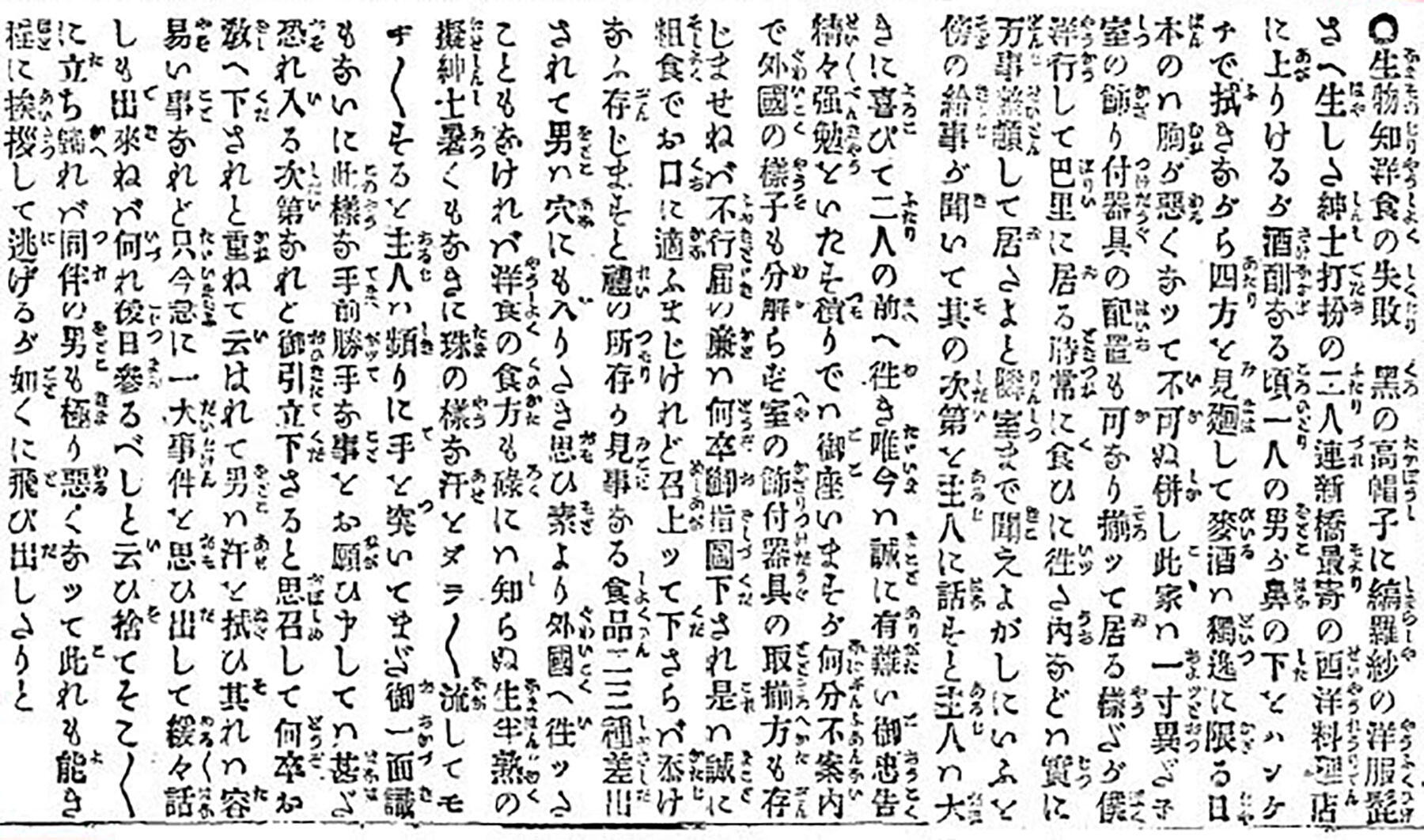

- 黒の高帽子に縞模様の洋服を着て、口ひげを蓄えた紳士風の2名が新橋の洋食店を訪れた。酒が回った頃、「ビールはドイツに限る。日本製は胸が悪くなっていかん」などと言い始め、「ここは室内装飾もかなり揃っているが、僕がパリで通った店はもっとすべてが調っていたよ」とフロアの外まで響くように言ったのを、近くにいたサービスマンが聞きつけ、店主に耳打ちする。

テーブルまであいさつに行き、丁重に頭を下げて礼を述べ「不案内で外国の様子もわからず、室内装飾の取り揃え方もわかりません。不行き届きに突き、ご指導ください」とサービスで料理を差し出した。

ところがこの客、実は洋行歴もなければ洋食の食べ方も知らない偽紳士。動揺したのか、暑くもないのに汗をダラダラと流してもじもじしている。

そこに店主が手をついて「まだお近づきもそこそこに、こんな手前勝手を申して大変恐縮ながら、何卒ご教示を」とすがりつく。男は汗をぬぐいながら、「簡単なことだが、急に大切な用を思い出した。また後日来る」と席を立って逃げるように帰っていった。

明治時代の“洋食”はヨーロッパ食文化の総称だった

明治時代の洋食はまだ庶民に開かれてはいなかった。

以前、明治時代のレストランのメニューや価格について、明治5(1872)年創業の「上野精養軒」に取材をしたことがある。曰く「外務省に残っている記録では、当時の外食の平均金額は、1人1食4円(現代のレートに換算すると15万円程度)」だったという。とても庶民が出せる金額ではなかったのだ。

洋食店を利用するのは政財界人や軍部の人間であり、海外との交渉において足元を見られないよう、テーブルマナーを学ぶべく要人が足繁く通っていた。

明治6(1873)年、天長節(天皇誕生日)の晩餐や御前会食における公式料理はフランス料理と定められた。一方テーブルマナーは皇室外交でも関係の深かったイギリス式が採用された。料理はフランス、マナーはイギリス。「西洋の食」は「洋食」という境界線の曖昧な新カテゴリーで整理された。

当時洋行歴があったのは、政府要人や学識者、軍部関係者などごく一部の上流階級の人のみ。そうした人々でさえ、テーブルマナーについてはおっかなびっくり。明治時代の洋食のテーブルマナーを紹介する料理書には「大口を禁ず」「麺包(ぱん)は手にて裂き、その裂き口にバタをつけて食すべし。決して庖丁にて切るべからず」「バターは己の庖丁にて取るべからず」とごく基本的なことばかり書かれていた。

ということは、誰もまだ洋食の詳細は知らなかったし、庶民にとっては縁遠い存在だった。記事に登場する2人の客も、和装全盛の時代に「黒の高帽子に縞模様の洋服を着て、口ひげを蓄えた紳士風」なのだから、かなりの進取の精神に富んだ2人組だということがわかる。

実際は、この記事の数年後から大阪や東京にビアホールができ始め、そこで出されるビールのつまみや料理が庶民にとって初めての身近な洋食となっていった。1899年にオープンした、東京初のビアホールと言われる銀座の「恵比寿ビヤホール」は当時の新聞は「四民平等とも言ふべき別天地」だと伝えている。

「貴賤高下の隔ては更に無い。此処へ這入れば只だ誰れも同じくビールを飲む一個の客で(中略)、車夫と紳士と相対し、職工と紳商と相ならび、フロツクコートと兵服と相接して、共に泡だつビールを口にし」(明治32(1899)年8月27日中央新聞)

ビアホールは当時、高嶺の花だった洋食を四民(市民)に解放した、様々な客層が入り交じる「別天地」だった。もっともビアホールでも似たような知ったかぶりは起きていたようで、「日本のマンガの祖」とも言われる北沢楽天が1900年代に「田吾作と杢兵衛」という作品で、ビアホールに間違えて入店した田舎者の2人組のやりとりを描いている。

提供されたビールに「えらく泡ア立てる」「ヒヤーこりゃ冷(ひや)だ」「苦げいや」と言い、カレーやサラダに口をつけて「唐辛(とうがら)の飯(めし)や生漬(なまづけ)の香の物マルで食はれねえ」と苦心惨憺。「我慢して喰はねえと田舎者だと思われるだよ」と顔を真っ赤にしてカレーを平らげるなど、新しい文化に戸惑う市民を滑稽に描いている。

ビアホールという業態ができてからというもの、洋食は少しずつ市民に開かれていく。洋食が本当の意味で庶民に開かれるのは、大正時代の関東大震災後を待たねばならないが、その詳細はまたいつかの機会に。

いつの時代も外食の場は、他者からの視線と無縁ではいられない。現代の飲食店でも、「西洋の食」は各国・各地域の辺境の料理にも分け入り、ますます多様性を増している。百人一首で知られる蝉丸がこの光景を見たら「知るも知らぬも洋食の席」なんて詠んだかもしれない。

文:松浦達也 イラスト:イナコ