新春を寿ぐ鶴「千代の春」|「岬屋」の今月の和菓子㉘

-

- 連載 : dancyu本誌から

凛とした空気とともに、新しい一年がやってきました。本誌連載、「『岬屋』の和菓子ごよみ」では、東京・渋谷にある上菓子店「岬屋」の季節の和菓子を、毎月紹介しています。WEBでは、本誌で紹介しきれなかった「おいしさの裏側」をお伝えしていきます。本誌連載と併せてお楽しみください。

焼きゴテとすり蜜で、命を吹きこむ

千年までも続くような長寿と繁栄を意味する“千代の春”。新年を寿ぐ菓子だ。

「昔は元旦用のお菓子として、大晦日につくっていたものだけど、新年のご挨拶や初釜に使いたいというお客さんもいらして、年末年始にかけてつくるようになりました」と主人の渡邊好樹さん。

白い体に黒い羽先、頭頂の小さな赤い印で、これが丹頂鶴と知れる。

「鶴は寒い冬に、顔を体に埋めて寒さに耐えるでしょう。そんな姿です」

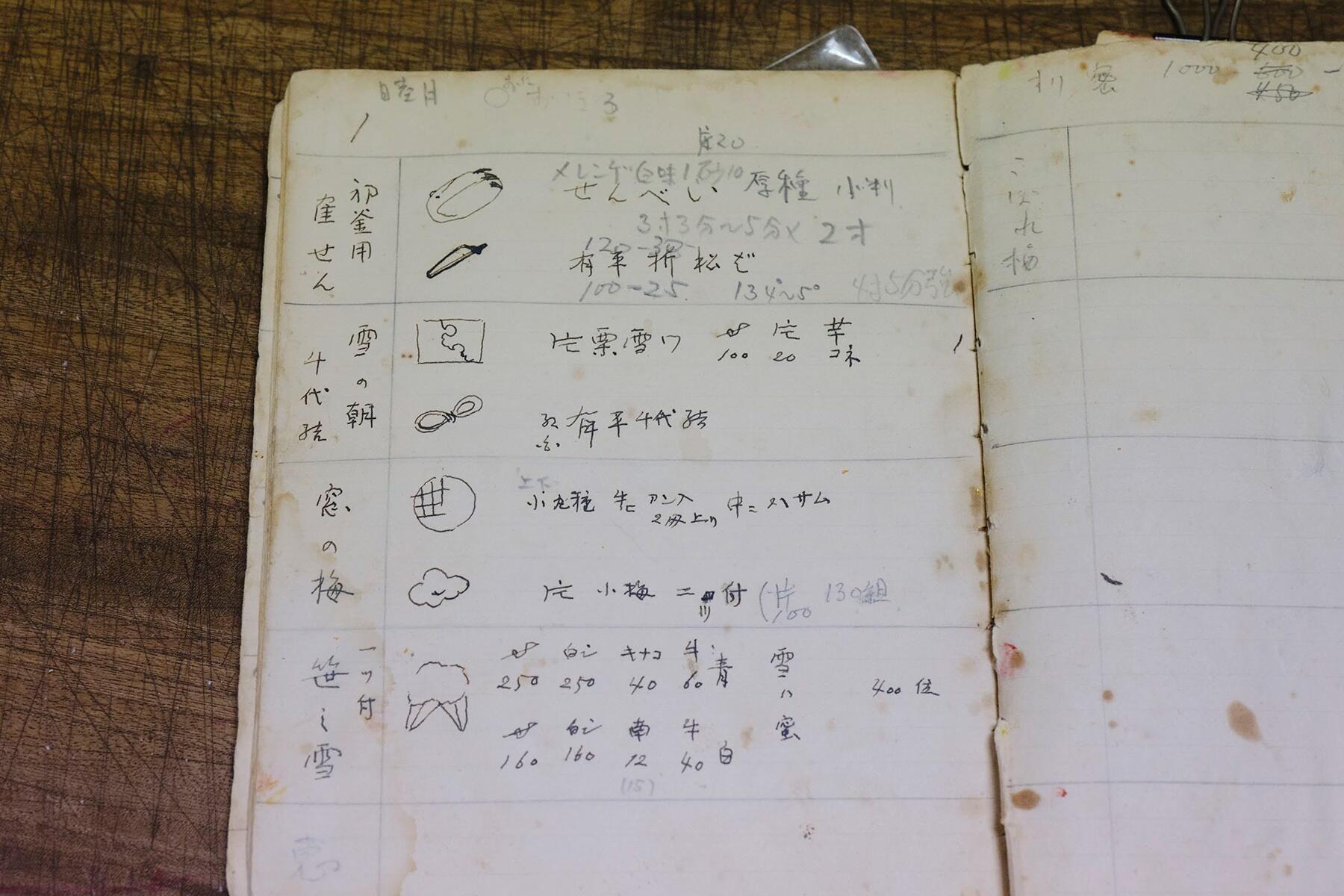

空気を含んでいるような軽い生地は、ごく薄く、食べるとパフッと割れてハラリと散る。餅を薄く成形して焼いたもので、和菓子では“種物(たねもの)”と呼ばれる。「種屋」と呼ばれる専門の業者に注文してつくってもらうのだ。

「これは、京種(厚種)です。先代からの付き合いで、ふだんはうちの最中の皮をお願いしている種屋さんだけど、毎年この菓子のための種をつくってもらっているの」

縁の丸みを見れば、これが機械ではなく手で成形しているものと分かる。硬さ、大きさ、味など細やかな依頼をし、岬屋ならではの“抹茶に合う上品な口溶け”に仕上げてもらっているのだ。口溶けがよい分、湿気に敏感。扱いが難しい素材だが、この菓子を残していくのも大事なこと、と主人は言う。

「つくり続けないと、消えてしまう仕事があるからね」

小さな楕円形の中に、最小限の色と線で鶴の姿を浮かび上がらせる見事な意匠に、いつまでも見入ってしまう。その絵付け作業を見ていこう。

炭火で、力強い焦げをつける

作業場では、七輪に炭火が起こされ、いつもの焼きゴテが熱せられていた。今まで見てきた焼きゴテを使う作業は、ガスの火で熱していたが、今日は炭火を使うようだ。

「炭火の方が、コテの中に熱がたまるんだ」と主人。

焦げの付き方も違ってくるという。

始めに、コテの先でちょんと目をつけ、スーッと一本線を引く。これで、鶴が首を180度後ろに傾けた様子を現す。

次に、頭と反対側の端にコテを当て、尾に近い部分の黒い羽先を描き出す。ジュッと焼けると同時に煙が出て、こんがりと香ばしい香りが漂った。

「コテの角度と力の入れ方を考えるの。わたしの場合、少し角度をつけて当てて、手首をひねるようにしながら面をつける。こうすると、ベタっとならずに丸みがつけられるし、最初に焼きつけた部分が濃くなって、濃淡ができる」

スイッ、スイッ、スイッと3回コテを当てると、黒い羽先が完成した。

「おじいさん、父親、私と三代作り続けているけど、みんな少しずつ絵が違うんだよ」

道具と絵柄が同じでも、書家の筆使いが異なるように、つくり手によって絵の雰囲気も変わるのだ。

すり蜜は女将さんの手に

ここからは、女将さんの仕事。砂糖と水を溶かして擦り混ぜ、白濁させた“すり蜜”を塗っていく。

小さな銅鍋で溶かし戻したすり蜜を、まずは裏面にサーっとひと塗り。

「すり蜜は、生地の両面に塗るの。そうしないと種がそり返ってしまうのよ」

塗っていく間も、こまめにすり蜜を混ぜ、火加減も見る。

「蜜の温度が上がりすぎると、水飴状になって乾かなくなっちゃうから」

温度を管理しつつ、むらなくきれいに塗り続けるには、高い集中力が必要だ。

「この作業の時だけは、店番はやらない。電話にも出られないのよ」と女将さん。

刷毛の動きで、乾いたときに薄いまだら模様ができる。

「だから、ひと刷毛ひと刷毛、考えて塗っているよ。量がある職人仕事だからスピードも必要だけど、惰性でやっていてはだめなんだ。考える力を持たないと」

と主人。しっかり乾かしてから、今度は表の面を塗っていく。

べた蜜はたっぷりと

表の面に塗る蜜は“べた蜜”と呼ぶ。カーブをつけ、羽の丸みを表現しながら尾までを一息に塗る。

「裏はサーッと1回だけだけど、表は2回くらいはやって形を整えるの。厚みのある方がいいものだから」

塗り終えると、焼きで凹んだ黒い羽先に白い蜜がたまったり、白い刷毛目がついている。

「焼きゴテの黒だけでは、愛想も何もなくなっちゃう。上から蜜を塗ることで、まだらな風情になるんだ」と主人。

仕上げは卵白を使って

頭の紅い飾りには、卵白を使う。解いた卵白に砂糖と片栗粉を加えて粘度をつける。

「メレンゲのようなものかな。洋菓子とはちょっと違うけど」

生地がゆるいと飾りにできないが、硬すぎると塗っている途中で固まってしまう。「器の端にくっつくかな、というくらい」の微妙な加減。これに、赤い色粉で色を入れる。

女将さんは、人差し指に赤色をチョンと取り、種の端にこすりつけるようにして、小さな玉をつけていく。わざとこんもりするようにつけているみたいですが。

「丸く塗るだけでは立体感が出ないでしょう。絵にしてしまってはつまらないからさ」と主人。

「結構上手になったでしょう。37〜38年は、コレをやってるから」と女将さん。

赤い色が入ると一気に鶴の画がしまった。これを半日以上置いて乾かせば完成だ。

「私の指先が赤くなると、年末になりましたね、とご近所さんに言われるのよ」と女将さんは笑った。

すり蜜が両面に塗ってあるから、口に入れるとまず甘味が舌先に触れ、さっくり割れながら、口の中ですっと溶けた。コテで黒く焼かれた部分は思っていたよりも苦味が強く、香ばしい焼き餅のような香りが漂う。

軽やかで、甘くて、ほろ苦い、そのバランスが絶妙で、もう一枚と手をのばしたくなる。

ゆっくりお茶をいれて、新たな年の平安と長寿を祈りつつ味わいたい。

店舗情報

店舗情報

- 岬屋

-

- 【住所】東京都渋谷区富ヶ谷2-17-7

- 【電話番号】03-3467-8468

- 【営業時間】10:00~16:00

- 【定休日】日曜、月曜(節句、彼岸を除く。夏季休業あり)

- 【アクセス】京王井の頭線「駒場東大駅」より徒歩7~8分、小田急線「代々木八幡駅」、東京メトロ「代々木公園駅」より徒歩10~12分

文:岡村理恵 写真:宮濱祐美子