町蕎麦で味わえる二代目渾身の手挽き蕎麦|後編

-

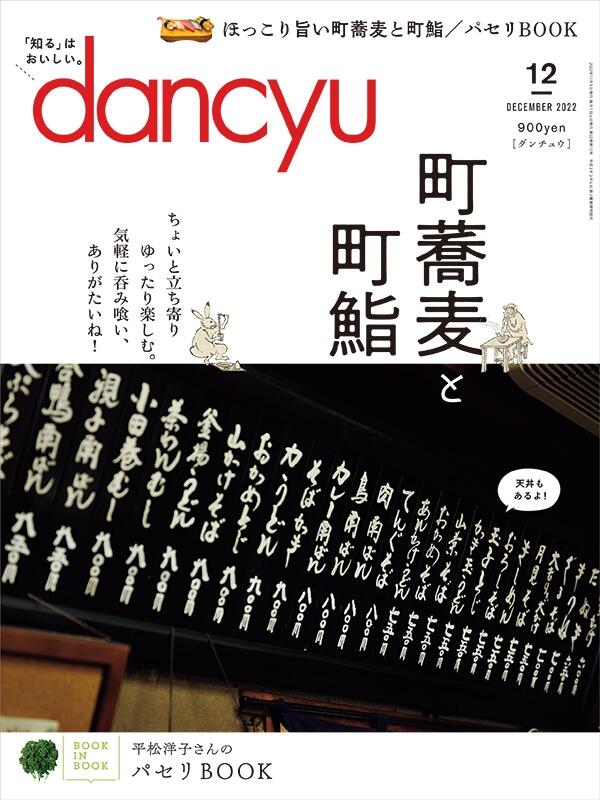

- 連載 : dancyu本誌から

dancyu12月号の町蕎麦特集で取り上げた一軒、「久霧」のサイドストーリー。後編は家族のサポートを受けながら二代目が取り組む味づくりと、蕎麦への愛を深めている産地の話をご紹介します。

妻のサポートでやりたいことを放出

二代目の久森賢一さんが店に入って16年。町蕎麦のスタンスは守りながらも、「久霧」の進化は続いている。

その一つが蕎麦がき。従来は手が空いているときにだけ出していたが、2年前に本格的にメニュー入りさせた。賢一さんがつくるのは、粒がくっきり見えるほどの超粗挽き。ねっとり香ばしく、口いっぱいに蕎麦の風味が広がる逸品だ。製粉に使うのは、粗挽きの粉が挽けるドイツ製のセラミック臼。忙しいときでも注文ごとに製粉していると聞いて驚いた。

「挽き立てでつくったほうが断然、おいしいんです。ただ、ほかの蕎麦が止まっちゃうので、昔のペースでどんどんつくって出したい両親には渋い顔をされてます(笑)」

その蕎麦がきに、手挽き蕎麦と二八蕎麦を組み合わせた“味くらべ”もやはり2年前からスタート。修業先に同様のメニューがあり、「いつか自分も」と思っていたそうだ。

「実現できたのは妻のお陰です。以前は外で働いていたんですが、店に入って母と一緒にホールを受け持ってくれるようになったんです。気持ちの面でもとても励みになり、やりたかったことを解放できるようになりました。豆腐を手づくりするようになったのもそのときから。日本酒も妻が選んでくれるので充実しました」

畑通いが成長するパワーの源に

もう一つ、原動力になっているのが蕎麦の畑だ。休日などに時間をつくっては、埼玉県の三芳町にある「みよしそばの里」に向かい、蕎麦栽培の手伝いをしている。

「三芳の蕎麦に出会ったのは修業しているとき。ある店で食べた蕎麦がおいしくて、産地を聞いたら同じ埼玉で距離も近い。早速、訪ねて先代の社長さんに『今は見習いですが、将来使わせてください』とお願いしたところ、『いいよ、待っているよ』と。うちの店に入った翌年には仕入れをすべて三芳町産にして、畑にも通うようになりました」

畑に立って実感したのは蕎麦の栽培の厳しさ。大雨で播いた種が流れたり、育った蕎麦が台風で倒れてしまったりということが起こりがちだ。

「なにごともなく育つことはほとんどなくて、だからこそ、仕入れた蕎麦の実は一粒残らず大事に使いたい。その気持ちが味にも表れると思っています」

畑を通じて蕎麦屋同士のつながりも生まれ、それもまた成長の糧になっている。

奮闘する賢一さんにとって心強いのは、長年、蕎麦屋を切り盛りしてきた両親の存在だ。父の宣男さんは調理の補助や出前でバックアップ。母の明子さんは看板女将として笑顔を振りまいている。

「息子が入って手打ちに切り替え、店で売る蕎麦と出前が逆転したんです。いいタイミングでした。前のように機械打ちの蕎麦を出前するだけでは、ジリ貧だったでしょう」

そう振り返るのは宣男さん。

「これからも自分のやり方で進めばいい。その代わり責任は自分で取らなくちゃいけないよ」とビシッと言った後、開店間もない頃から飾られている風景画を指差して、「この絵は俺とおかあちゃんの趣味。いいでしょ?」と嬉しそうに目を細めた。

一方、賢一さんはさらなる先を目指している。

「電動の石臼を入れて二八蕎麦も自家製粉にしたいですね。ただ、そうすると今のような数を出せないのが悩みどころです。ほかにも、大根おろしはその都度、擦って出したいし、わさびも冷凍でなく本わさびを使いたい。とにかく一つ一つ、丁寧な仕事をしていきたいと思っています」

新しい町蕎麦の形を模索する二代目は、まだまだ伸び盛りだ。

店舗情報

店舗情報

- 久霧

-

- 【住所】埼玉県さいたま市中央区上落合9‐9‐4

- 【電話番号】048‐854‐8665

- 【営業時間】11:00~14:00 17:00〜20:30 土曜〜14:00

- 【定休日】日曜

- 【アクセス】JR「大宮駅」より9分

- dancyu2022年12月号

- 特集:おいしいアウトドア

A4変型判(136頁)

2022年11月5日発売/900円(税込)

文:上島寿子 撮影:伊藤菜々子