町蕎麦で味わえる二代目渾身の手挽き蕎麦|前編

-

- 連載 : dancyu本誌から

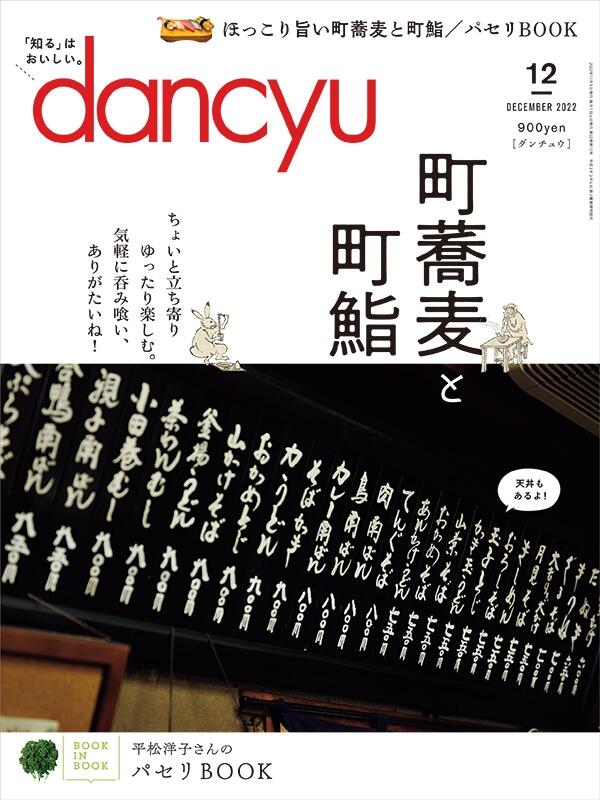

dancyu12月号の町蕎麦特集で紹介したのが埼玉県大宮にある「久霧」。近隣のサラリーマンや家族連れで賑わう“町のお蕎麦屋さん”でありながら、手間と時間を費やした手挽き蕎麦や超粗挽きの蕎麦がきを味わえる稀有な一軒です。二代目が攻守を操るその店の、味と家族のサイドストーリーをお届けます。

両親が開いた町蕎麦に自分らしさを投入

暖簾を継ぐ――。言葉にするのはたやすいが、そこにはさまざまな葛藤があるだろう。蕎麦の世界でいえば、何代にもわたって暖簾を守る老舗がある一方で、家業の蕎麦屋とは別の方向に舵を切り、屋号まで一新するケースも少なくない。

「久霧」の二代目、久森賢一さんが選んだのは、いうなれば折衷策だ。両親が開いた店を受け継ぎながら、そこに自分らしさを加えている。手打ちの二八蕎麦やレアものの手挽きそばを出しながら、品書きにはご飯ものやうどん、セットメニューまでずらり。以前より数は少なくなったが、出前だって継続中だ。そのギャップの楽しさから、自然と足が向いてしまうのだ。

賢一さんが店に入るまで、「久霧」は機械打ちの蕎麦を出す出前中心の蕎麦屋だった。創業したのはバブル全盛期の40年前。父の宣男さんはそれまでレストランなどで働き、みさと団地の蕎麦屋で修業した後、地元の大宮で独立を果たした。ウーバーイーツが影も形もない時代、出前蕎麦は工場や病院などでも重宝され、ひっきりなしに注文が舞い込んだそうだ。

賢一さんはそんな繁盛店の長男。子供の頃から「将来は蕎麦屋になる」と言って、小学校の卒業文集にも書くほどだった。親にとってはこれほど嬉しいことはないだろう。しかし、宣男さんは息子にこう言ったのである。

「自分の好きなように生きたほうがいい。蕎麦屋だけが道じゃないよ」

「父としては、人生にはいろんな選択肢があることを教えたかったのでしょう。だから、大学で経営学を学んだ後、家の近くにあるモップのレンタルサービス会社に就職しました。一度、レールを外れてみようと。その会社には1年半勤めましたが、やはり蕎麦の道を歩みたいと再認識しました」(賢一さん)

退職後、さまざまな蕎麦屋を食べ歩くなか、「ここで学びたい」と思ったのは自家製粉の手打ち蕎麦を出す「玄(はる) 田むら」だった。

「うちとは正反対で、ご飯ものやうどんはなく、もちろん、出前もやっていない。お酒とつまみで蕎麦前を楽しんでから蕎麦で締めるスタイルに憧れて、修業に飛び込みました」

「玄 田むら」では蕎麦打ちや酒肴づくりを身につけ、さらに製粉も学ぶことができた。

「もともと丸抜き(殻をむいた蕎麦の実)を電動の石臼で挽いていたのですが、僕が働いているときに玄蕎麦から自家製粉するようになったんです。磨き、殻むき、粒揃えといった道具の扱い方も覚えて、旦那さんと一緒に蕎麦農家さんに玄蕎麦を買いに行ったりもしていました」

5年間、みっちり腕を磨いてそろそろ卒業となったとき、賢一さんは再び、選択を迫られた。独立して店を持つか、家業の蕎麦屋を継ぐかーー。

自分はどんな蕎麦屋をやりたいのだろう。自問してみると、脳裏に浮かんだのは両親が営む蕎麦屋の景色だった。小さい頃から目にしてきたその景色をなくしたくない。そう強く感じたという。

「両親が年をとってきたということもありますが、何より僕自身、町蕎麦のスタイルが好きだったんです。だったら、自分が学んだことを親の店に足していけばいいんじゃないかと。母には今でも『やりたいようにガラッと変えちゃってもよかったのに』と言われますけど」

まずは機械打ちの蕎麦をすべて手打ちへと変更。機械があった部屋を打ち場に模様替えして、毎朝60人前以上の蕎麦を打ち上げている。

続いて始めたのが手挽き蕎麦だ。手動の石臼をゴロゴロ回し、1kgの蕎麦粉を挽くのが日課だ。

変わらず愛される父親譲りのつゆの味

自分の色を加える一方で、賢一さんが頑なに守り続けているのはつゆの製法だ。修業先でも学んではいたが、そこだけは父の味のままにしたかった。

「父がとるつゆが好きなんです。特にかけつゆの優しい味わいはどうしても受け継ぎたかった。長年のお客さんにも、久霧の味として親しまれていましたから」

父親譲りのつゆのだしは、鰹の本節と亀節、宗田節、鯖節の4種類。その都度、削ってだしを引くのが鉄則だ。削り節を買えば簡単に済むが、風味が違うのだという。その工程を見せてもらったところ、手間のかかり方は想像以上。まずは1本1本丁寧に洗い、カビや皮を取り除き、蒸して柔らかくしたらようやく削りへ。聞けば、削り機は2代目にして20年選手。年季が入った姿に、店の歴史が刻まれている。

4種の節をすべて削ったら、すぐにだしをひく工程に入る。これに使うのは蕎麦を茹でる大きな釜だ。多い日は20L、少なくても14Lの湯を沸かし、削り節を入れたら蓋をして煮立てること30分。濃いだしが出たら漉し器にかけ、醤油やみりんなどでつくったかえしと合わせて、ようやくもり汁が出来上がる。このもり汁に2番だしを加えると、賢一さんが愛してやまないかけ汁も完成。どちらも使うのは翌日だ。

ちなみに、かえしを寝かせる甕があるのはなんと床下!古式ゆかしい製法ではかえしの甕を温度変化の少ない土に埋めていたと聞くが、その伝統が今も守られていることに感動してしまった。

つゆを仕立てるのはランチタイム後のルーティーン。来る日も来る日も手間を惜しまずに、開店以来の味を守り続けている。

店舗情報

店舗情報

- 久霧

-

- 【住所】埼玉県さいたま市中央区上落合9‐9‐4

- 【電話番号】048‐854‐8665

- 【営業時間】11:00~14:00 17:00〜20:30 土曜〜14:00

- 【定休日】日曜

- 【アクセス】JR「大宮駅」より9分

- dancyu2022年12月号

- 特集:おいしいアウトドア

A4変型判(136頁)

2022年11月5日発売/900円(税込)

文:上島寿子 撮影:伊藤菜々子