そばがきを食べた一家4人の奇怪な振る舞い

本当にあった「食」にまつわる珍事件を、フードアクティビストの松浦達也さんが掘り起こす読み物連載スタートです。なぜその珍事件は起きたのか!?時代背景の考察とともにお届けします。

明治時代の蕎麦のお話

江戸時代に花開いた蕎麦食い文化は、幕末から明治維新にかけて、ますます庶民の間に定着。1872(明治5)年には虎ノ門砂場が開業するなど、蕎麦食い文化はすます庶民に浸透し、一段と深みが出てきた。身近な素材でもあった、蕎麦は外食、出前、手打ちなど、さまざまなシチュエーションで食べられていた。むしろ家庭においては、買ってきたそば切りしか食べない現代よりも喫食スタイルは多彩だったかもしれない。そんな明治時代の話である。

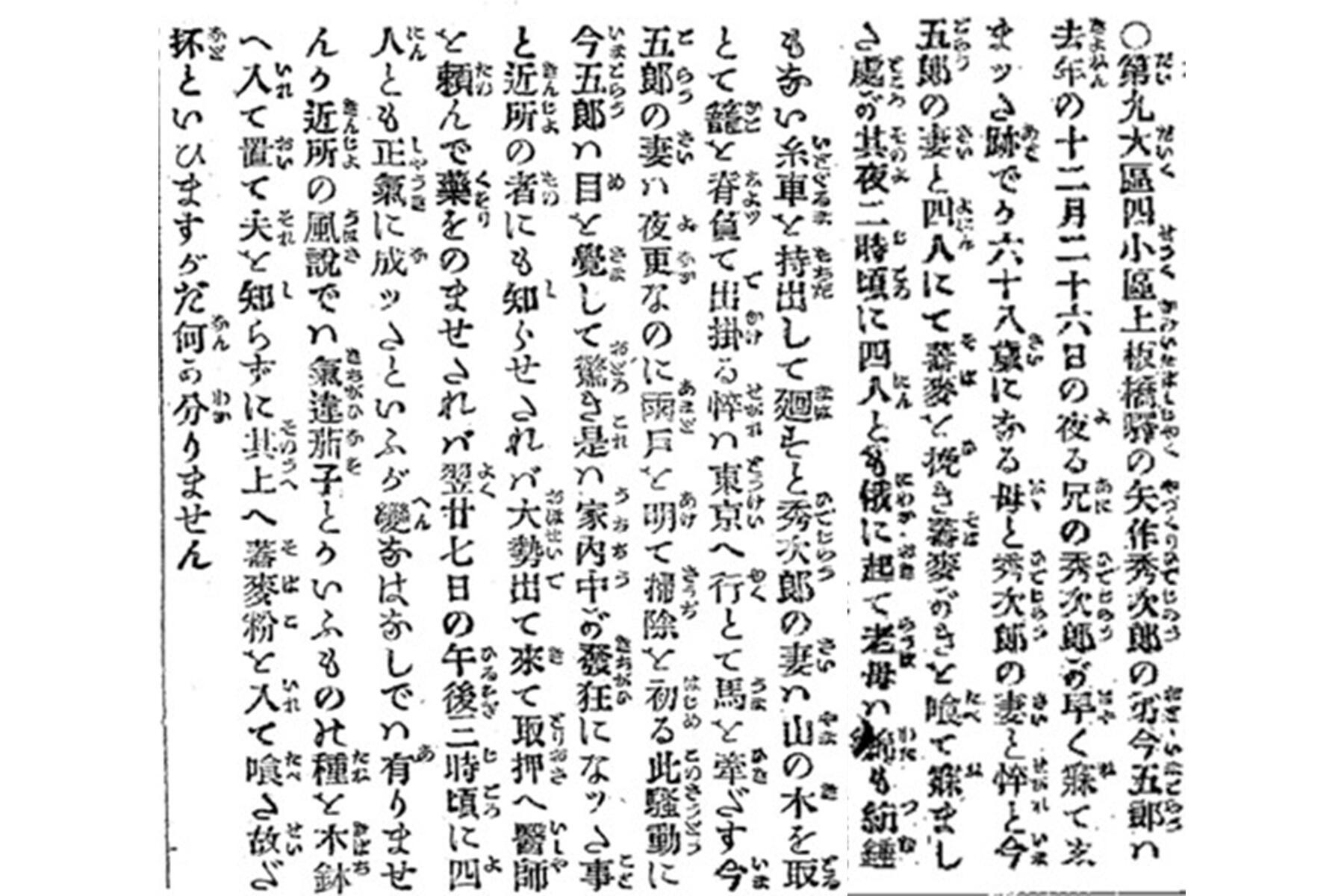

- 「そばがきを食べた一家4人が奇怪な振る舞い 医者の投薬で正気に」

- 明治8(1875)年12月26日、上板橋の矢作秀次郎宅にて秀次郎、弟・今五郎が就寝した後、68歳になる母、秀次郎の妻、息子、今五郎の妻の4人がそばとそばがきを食べて床についた。

深夜2時、突如4人が起きだした。老母は糸車を持ち出し、嫁は「山に木を取りに」と籠を背負った。息子は「東京へ行く」と馬を牽き、弟嫁は深夜に雨戸を開けて掃除を始めた。

目を覚ました今五郎が近隣の協力を得て取り押さえ、往診医に処方薬を飲ませたところ、翌日午後3時頃には全員正気に戻ったという。

(読売新聞/東京・板橋)

一般大衆の夜食だったそばがき

まるで何かに取り憑かれたかのような奇怪な騒動だが、まずは当時の食事情から説明したい。その昔、そばがきは自宅で作る手軽な間食として親しまれていた。そば切りほど熟練の技術は必要なく、粉を熱湯でこねるだけ。夜食や夜なべのともにはうってつけの品だったのだ。

大正後期から昭和初期にかけての、地域の食にまつわる聞き書き本「聞き書 東京の食」では東京の各地域で、そばがきが夜食として食べられていたことが紹介されている。

「この時期(秋)の夜食はそばがきのことが多い」(昭和5年頃、日本橋の商家にて)

「そば粉を熱湯でかいて食べるそばがきは、簡単にできるので、夜なべなどの腹の足しによく食べる」(昭和8年頃、南多摩郡七尾村(現日野市)にて)

日本橋の商家でも多摩の農村でも、そばがきは手軽な夜食として親しまれていた。そば粉を熱湯でかく。それだけでできてしまう手軽さは、さながらインスタント食品のように、北海道から九州まで全国で夜食や間食として重宝されていたという。

奇怪なふるまいには理由があった

全国的に親しまれていたそばがきが、なぜ板橋に住まう一家に奇怪なふるまいをもたらしたのか。深夜まで夜なべをしていた全員が、いったん寝ついた後の未明に起き出し、それぞれに奇怪な行動を起こすとあっては、これはちょっとした、いや、完全なホラーである。

思い浮かべていただきたい。午前2時、古い木造の平屋の暗い畳敷きの部屋で、68歳の老婆が糸車を回す。カラカラという乾いた音が聞こえてきそうだ。40代の兄嫁は板橋から山へ「木を取りに」と籠を背負い、30代の弟嫁が暗い中、雨戸を開けて拭き掃除を始める。無言のまま脈絡のない行動を取る2人の嫁はよほどのストレスにさらされているのだろうか。そこへ10代前半の息子が「東京へ行く」と言って馬を牽いてくる。落ち着け。板橋は東京だ。

この面妖な行動の謎は、結びに書かれた一文で氷解する。

近所の噂では、気違茄子の種を木鉢に入れておいて、それと知らずにその上にそば粉を入れて食べたせいだという。

「気違茄子」とは薬用植物としても知られるチョウセンアサガオの別名だ。葉から種子まですべてに有毒成分が含まれている。実は現代でもチョウセンアサガオの中毒で搬送されるという事例が一定数起きている。

実をオクラと間違えて天ぷらに、葉をハーブと間違えてごま和えに、根をごぼうと間違えてきんぴらに……など調理法は多種多様。主症状はめまい、幻覚、錯乱、独語、瞳孔散大、意識障害と中毒症状もきっちり有害ドラッグ仕様である。上記明治の事例では、チョウセンアサガオの種子を蕎麦の実と混ぜ置いてしまったため、食べた全員が奇行を起こしてしまったというわけ。

ちなみにチョウセンアサガオの花は日本麻酔科学会のシンボルマークで、主成分であるベラドンナアルカロイドは中世の宮廷貴族では毒殺にも用いられたという。

蕎麦天国の東京で、夜なべ仕事を癒やす夜食に舌鼓を打っていたら、危うく天に召されかけてしまいそうになった……という明治の頃のお話である。

文:松浦達也 イラスト:イナコ