焼き目で表情も風味も増す「葛焼き」|「岬屋」の今月の和菓子㉒

-

- 連載 : dancyu本誌から

猛暑を予感させる日差しが続きます。本誌連載、「『岬屋』の和菓子ごよみ」では、東京・渋谷にある上菓子店「岬屋」の季節の和菓子を、毎月紹介しています。WEBでは、本誌で紹介しきれなかった「おいしさの裏側」をお伝えしていきます。本誌連載と併せてお楽しみください。

火の入れ方で持ち味が変わる

「和菓子の材料は、洋菓子に比べるとかなり種類が少ないと思うよ」と主人の渡邊好樹さんは言う。

確かに、これまでに登場したのは、数種類の米粉、葛粉、薄力粉と餡、砂糖、寒天など、そう多くはない。毎回、一つの菓子を構成する材料の数も少ない。

「同じ素材でも、火の入れ方を変えるだけで違うものになるし、味わいも変わってくる。だから、和菓子って面白いよね」

「葛焼き」も、そんな素材の面白さを堪能できる菓子だ。

「葛」と聞いて思い浮かべるのは、“葛まんじゅう”のような、餡を包む透明のゼリーのような生地だが、同じ葛の菓子でも「葛焼き」は少し趣が異なる。

熱を加えて練り上げてから、均一の厚みに広げた生地を、粉を使って四角く切り分け、焼いて仕上げる。生地の中に漉し餡を加えて小豆色に仕上げるものもあるので、知らなければ、“きんつば”と間違えてしまいそうだ。

「岬屋」では、貴重な葛だけをたっぷり使った、白い葛焼き(“水仙”と呼んでいる)をつくっている。熱の力で次第に形状を変えていく葛の表情を見ていこう。

材料は、本葛粉・上白糖・水だけ

まず、さわり(打ち出しの銅鍋)の中央にふるいを置き、ゴツゴツとした葛粉を入れる。細かくするためにふるうのかと思いきや、主人はじゃっーと水を注ぎ入れた。

「分量の水のうち、8割をここに入れるの」

少量の葛粉なら、直接水を加えても溶き伸ばせるが、葛の量が多いと、水の中で葛が泳いでしまい、ダマになりやすい。だから、指先で葛粉と水を合わせ、ふるいに通しながら溶くのだ。

上白糖を一度に加え、残しておいた水でふるいに残った葛もすすぎ落としたら(貴重な葛を少しも無駄にしないため)、火にかけてぽってりとするまで練る。

「さわりを火にかけて、最後まで練りきる場合もあるけど、うちの葛生地はこのあとに蒸すから、あらかた固まったところで火を止めるよ」

それが半返しね、と主人。“本返し”というのは仕上がりのことで、“半返し”はその半分、という意味。

「半分までしか火が入っていない状態です」

なめらかに練り混ぜたら角せいろに流し入れ、釜にのせて30分蒸す。

蒸し上がると、葛生地は半透明になっていた。それを女将さんがしゃもじで混ぜると、全体がさらに艶やかになる。

せいろに敷いていたさらしを持ち上げ、一気に流し缶に落とし入れ、手早く広げる。

手粉(てごな。上用粉とかたくり粉を混ぜたもの)をたっぷり振って、木の板で押さえて厚みを揃える。きっちり四隅の角をとり、このまま一晩おく。葛は粘度があってなかなか冷めないためだ。

「砂糖(上白糖)は糖度が約88%だから、そのままなめると雑味があるでしょう。でも、こうやって火を入れて、一度蜜になってから冷めると、いい風味と甘さになるんです」

葛の生地は、“粉”で切る

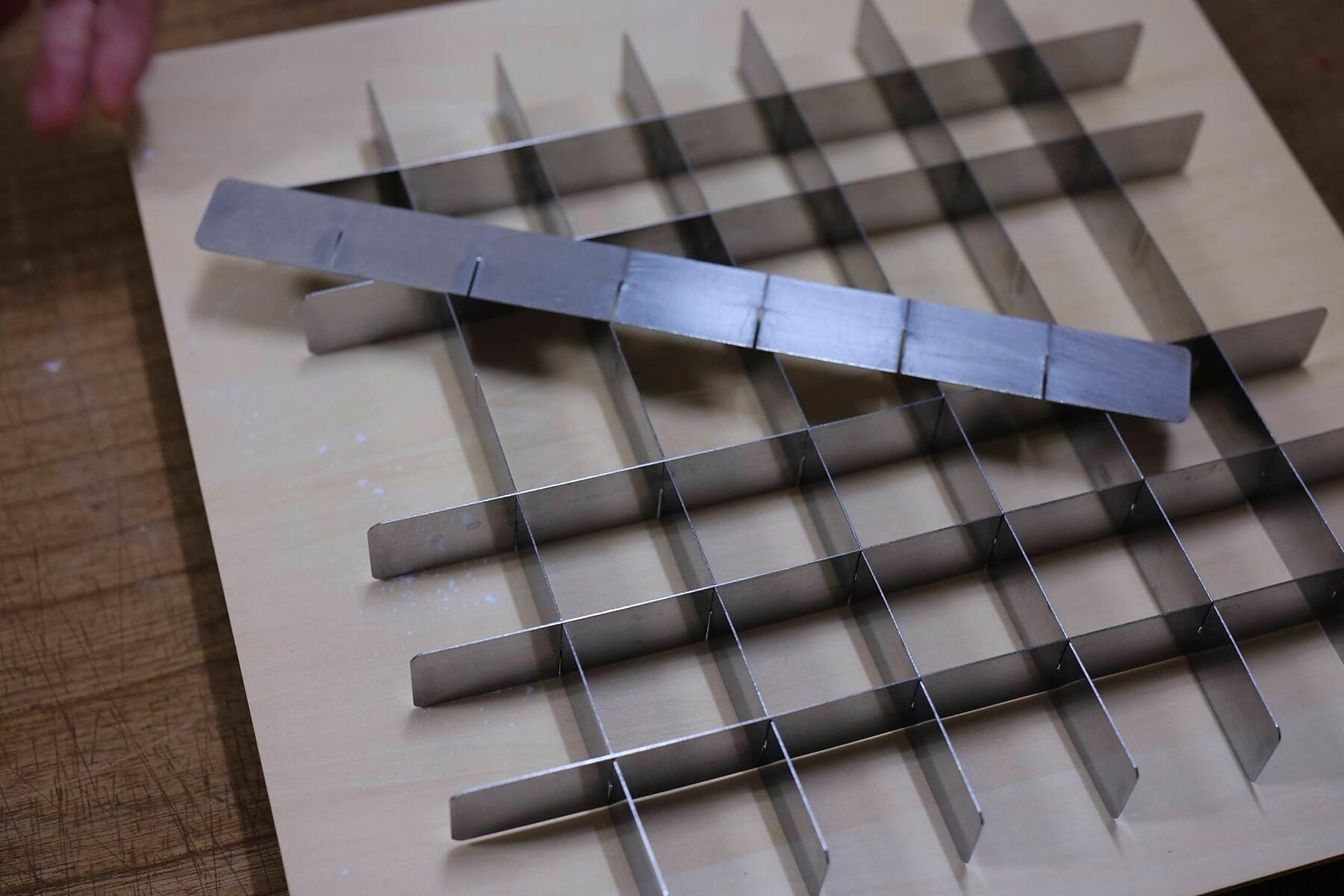

「この道具を見てみてくれるかい」

主人は、ひと晩おいた葛生地とともに、道具も取り出した。ステンレスの細長い板に等間隔で溝がついており、組み合わせれば格子状になる仕組み。流し缶の大きさに合わせて、特注でつくったものだという

「葛生地は、型から取り出すのも、包丁で均等に切るのもやっかいでね。だから考えたの」

話しながら手粉をふるい、生地の上に積もるほどざんざんとふりかける。

「葛は“粉切り”をしないといけないからね」

切った端からくっついてしまうから、断面に粉が入り込むようにするため、手粉をたっぷり使っていく。

生地の上に抜き型をのせ、さらに板をのせて体重をかけてぎゅっと押し込むと、生地の中に型がきれいに埋まる。そこからまず横板を外していく。

流し缶の向きを90度回して、残りの板も外していく。同時に、板を抜いてできた切り込みに粉を落とし込む。板が一枚ずつ外せる型の使い勝手のよさが、この工程でよくわかる。

最後は、一文字を使って、さらにていねいに粉を入れ込んだ。

一文字を使ってパタンと裏返すと、粉のついていない面が顔を出した。つややかで、半透明の飴色をした美しい生地。

ここからは女将さんも加わり、手早く全体に粉をまとわせ、取り出していく。

「様子がいいでしょう?」

板に並べて刷毛で粉を落とす。ぷるんと柔らかそうで、思わず「おいしそう」と声が出てしまった。

「この段階で提供するときは、“葛餅”と呼びます。火は入っているからこのままでも食べられるけど、焼いたほうが風味が出るからね」

焼き目で仕上がる

平鍋(ひらなべ)という銅板をのせた焼き台を温め、ごく薄く油を塗り広げる。生地を並べたら、さらに表面の粉を刷毛ですっすっと払っていく。

「きれいに落とさないと、粉が先に焼けちゃうから」

弱めの火でじっくり、じっくり。主人はときどき手で生地を押し、様子を見る。すると、葛はきゅう〜っと音を立てる。弾力を確かめ、まだまだ、という顔で銅板を見つめる。

「葛は芯まで温めるように焼かないとね」

表面がぷくぅとふくらんでくるのが、火が入った印。少し凹凸もできる。

「火を強くすれば早く焦げるけど、それでは焼き戻りが早くて、色が落ちてしまうんだ。ゆっくり焼きつけないと」

表にも裏にもきれいな焼き色がついた。これが冷めて落ち着くと、ごく薄い皮のようになり、焼き目が繊細な景色に変わる。その表情もいい。

焼き立ては、ほのかに香ばしい香りがする。生地の甘味が、焼きつけて香りになったのだ。焼き目のすぐ内側はしなるように柔らかで、もっちりとした葛の食感。薄皮との境目でふっと感じる、飴のような穏やかな甘味がとてもいい。一口一口、葛だけで口の中が満ちる贅沢を堪能した。

翌日には、葛が少し落ち着いてかたくなる。

「それをフライパンで軽く焼き戻すとおいしいわよ」と女将さん。そんな食べ方も試してみたい。

店舗情報

店舗情報

- 岬屋

-

- 【住所】東京都渋谷区富ヶ谷2-17-7

- 【電話番号】03-3467-8468

- 【営業時間】10:00~16:00

- 【定休日】日曜、月曜(節句、彼岸を除く。夏季休業あり)

- 【アクセス】京王井の頭線「駒場東大駅」より徒歩7~8分、小田急線「代々木八幡駅」、東京メトロ「代々木公園駅」より徒歩10~12分

文:岡村理恵 写真:宮濱祐美子