町焼鳥の味を引き継いだ丁寧な仕事が光る若手店主「二代目 鳥七」|気軽に美味しい町焼鳥④

-

- 連載 : 明日、どこに食べに行こう?

飲み屋ひしめく荻窪に小さく居を構える焼鳥店「二代目 鳥七」。ここでは独学で身に着けたとは信じられないほど旨い焼鳥が味わえます。

時がゆったり流れる焼鳥酒場

JRと東京メトロの連絡駅、荻窪の南口。商店街から左に折れると、車も通れぬほどの狭い路地だ。そこに、「二代目 鳥七」という焼鳥屋がある。

縄暖簾が出るのは午後3時。入り口右手の小窓から、煙が上がる。店内へ入ると、最初はやや暗く感じるが、慣れるとむしろ心地よい。店の構えと同じく、カウンターも壁も棚も、懐かしさを感じさせるシブさだ。

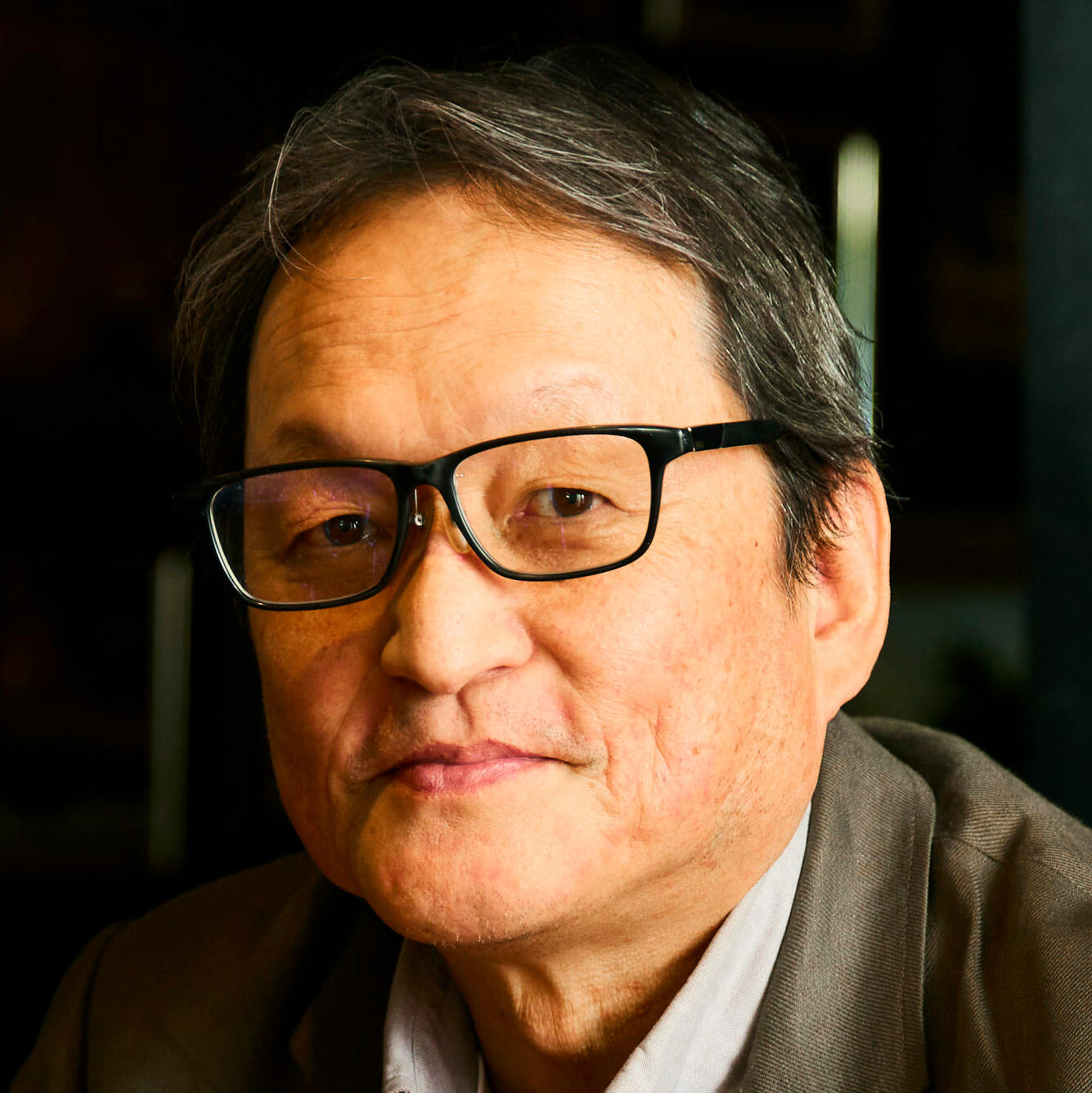

店主は、注文を受けるとお通しと最初の酒を出し、小さな焼き台へ向かう。伊藤健(たける)さん。店は昭和を思い起こさせる造りだが、伊藤さんはまだ30代前半だ。この店舗で焼鳥屋を営んでいた先代の名前を受け継ぐ形で「二代目鳥七」を開業し、4年目になる。

口に入れると溶け、濃い旨味を後に残すレバーを皮切りに、かわ、もも、はつ、と、丁寧に焼き上げた串が出てくる。どれも、客を驚かせるような見た目ではない。一見、何の変哲もない。ところが、口へ運ぶと肉質の良さと焼きの塩梅に、ちょっと驚き、改めて、かじりついた串を見直したりする。

どこそこの地鶏云々という能書きはなし。どうだ、立派なもんだろうという見映えもなし。けれど、「ああ、焼鳥って、こんなに旨いもんだったかな」と思わせる。

最初のビールをとっととやっつけて、酒は旭菊をコップでもらう。開店から10分もすると客が入って来る。店主と同じ30代くらいの男性や、女性の一人客、それから、50代、60代の男性たちも来る。サワー、ハイボール、冷酒に燗酒、注文はさまざま。焼鳥は、どの酒にも合う。

浅漬けにしたゆで卵を切ったものには意表を突かれた。スイートコーンとガリを豚バラで巻いた串ものも、いい。もも肉だけを使うつくねは、注文の後で串に巻きつけるようにして成形する。これがまた、逸品。竹鶴の純米濁り酒を燗でお願いする。

「仕事が丁寧なんだよ。コップ一つ、カウンターに置くのにも、ぞんざいには置かない」

常連さんは言う。換気扇の音に消されてその言葉が耳に届かない店主は、客に背を向け、焼き台にかがみ込む。定員7名の人気店。小さくて、古く見えるが、旨い焼鳥を喰わせる新しい店だ。

締めの一品

締めの料理はないが、気の利いた酒肴はある。玉子の浅漬け200円は、ピクルスのような味わい。ほんのり甘く、卵の旨さを引き立てる。

店舗情報

店舗情報

- 二代目 鳥七

-

- 【住所】東京都杉並区荻窪5-29-6

- 【電話番号】050-5896-7999

- 【営業時間】15:00~22:00(L.O.)

- 【定休日】日曜 祝日の月曜

- 【アクセス】JRほか「荻窪駅」より2分

文:大竹聡 写真:岡本寿

※この記事の内容はdancyu2019年11月号に掲載したものです。