カレーは僕らの旅のおわり世界のはじまり。

いい旅だった。効率性ゼロ、計画性ゼロの旅路での出会いは、偶然ではあったけれど、きっと必然だったに違いない。いつも持ち歩いている電波を発する機器の中にはない本物の物語は、自分の身体で感じればどこにでもあるもの。そんな当たり前のことを、おっさんに教えてくれた旅のおわり。

伊勢佐木ブルース。

堺駅近くの昭和喫茶に入ると、朝から焼酎の梅割りを麦茶のようにごぶごぶ飲んでいるおじさんがいた。ごつい体に強面の顔、左腕にはロレックス。82歳だというおじさんは(とてもそうは見えないが)自分のことを「おっちゃん」と呼んだ。

「おっちゃんはな、市場で番頭やってたんや。いまでも力持ちやで。握手しよか」

そう言って、うしろにいる僕らのほうに身を乗り出し、腕をのばしてきた。その手を握ってみる。……あれ?

「どや、すごいやろ」

「……はい」

「トイレ行ってくるわ」

おっちゃんはそう言って外に出ていった。店のトイレより向かいの駅ビルのトイレのほうが広くて快適なんだそうだ。

僕はカウンター席に移り、ママさんに店のことをいろいろ聞いた。「伊勢」という店名から三重県出身なのかと思ったら、当時はやった歌『伊勢佐木ブルース』からとったらしい。横浜の伊勢佐木から伊勢だけとったら元の意味がまったくなくなる気もするが、まぁ、ボケとノリの大阪、まじめに真実を追っても仕方がない。

おじさんが戻ってきて僕の隣に座った。

「おっちゃん、腕ごついやろ。筋肉すごいでえ」

そう言って腕をまくる。

「ほんとだ。ダンベルとかやってるんですか?」

「そんなんやってへん。女抱いてるだけや」

ガハハハ!と笑って、「触ってみぃ」と腕を突き出してくる「筋肉カッチカチやでえ」。

触ってみる。思ったほどカッチカチじゃない。それより肌がスベスベなことにびっくりした。

「きめ細かな肌ですねえ」

おっちゃんは意外そうな顔をした後、ニヤリと笑った。

「それ言うてほしかったんや」

おっちゃんは水割りをお代わりした。すごいピッチだ。僕らが来てからだけでも10杯以上は飲んでいる。でも呂律はしっかりしていた。ママは水割りを注いだグラスを置きながら、そろそろにしとき、とたしなめる。おっちゃんがママを指して言う。

「この人、俺の元愛人や」

「えっ、ほんまですか?」

「冗談や」

おっちゃんはすぐに打ち消した。照れくさそうに笑っている。あれ、意外とシャイ?

「もう帰らなあかん。家に母ちゃんおるねん。80過ぎたババアや。死にかかっとんねん。体重30kgしかないんや」

「………」

「ほんま寂しいわ。75歳になってから友だちがバタバタ死によった。一緒に飲んでくれる人がおらんようなった。人生ってそんなもんや。ほんまつまらんで」

さっきの握手が頭をよぎった。手を握ったとき、あれ?と思ったのだ。女性のようなやさしい力だった。笑わそうとしてるのかな?と思って顔を上げると、おっちゃんは真剣な目で力を込めていたのだ。怖かった武道家の父に腕相撲で勝ったときの、泣きたくなるような寂しさをふと思い出した。

僕らが旅に出る理由。

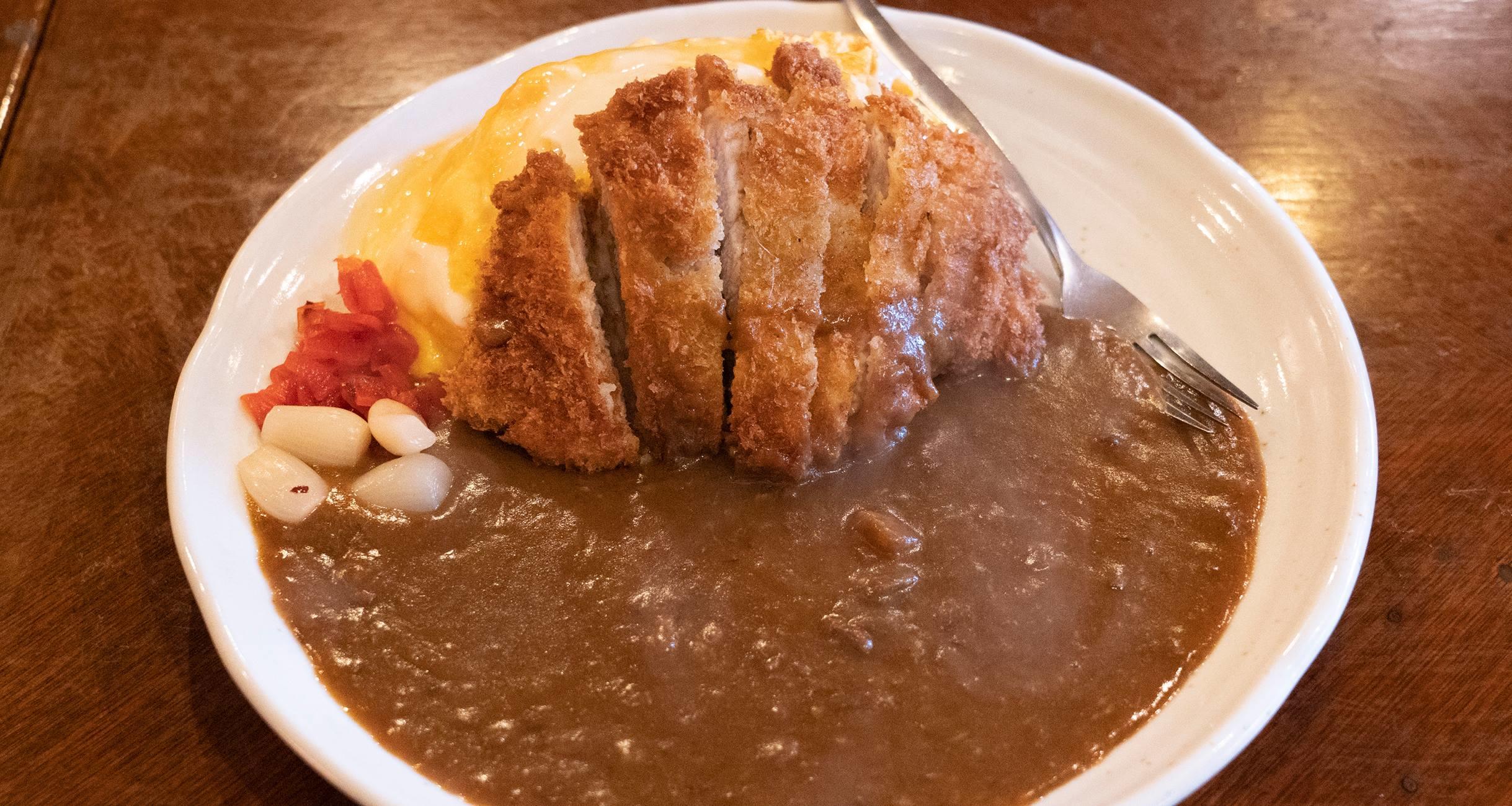

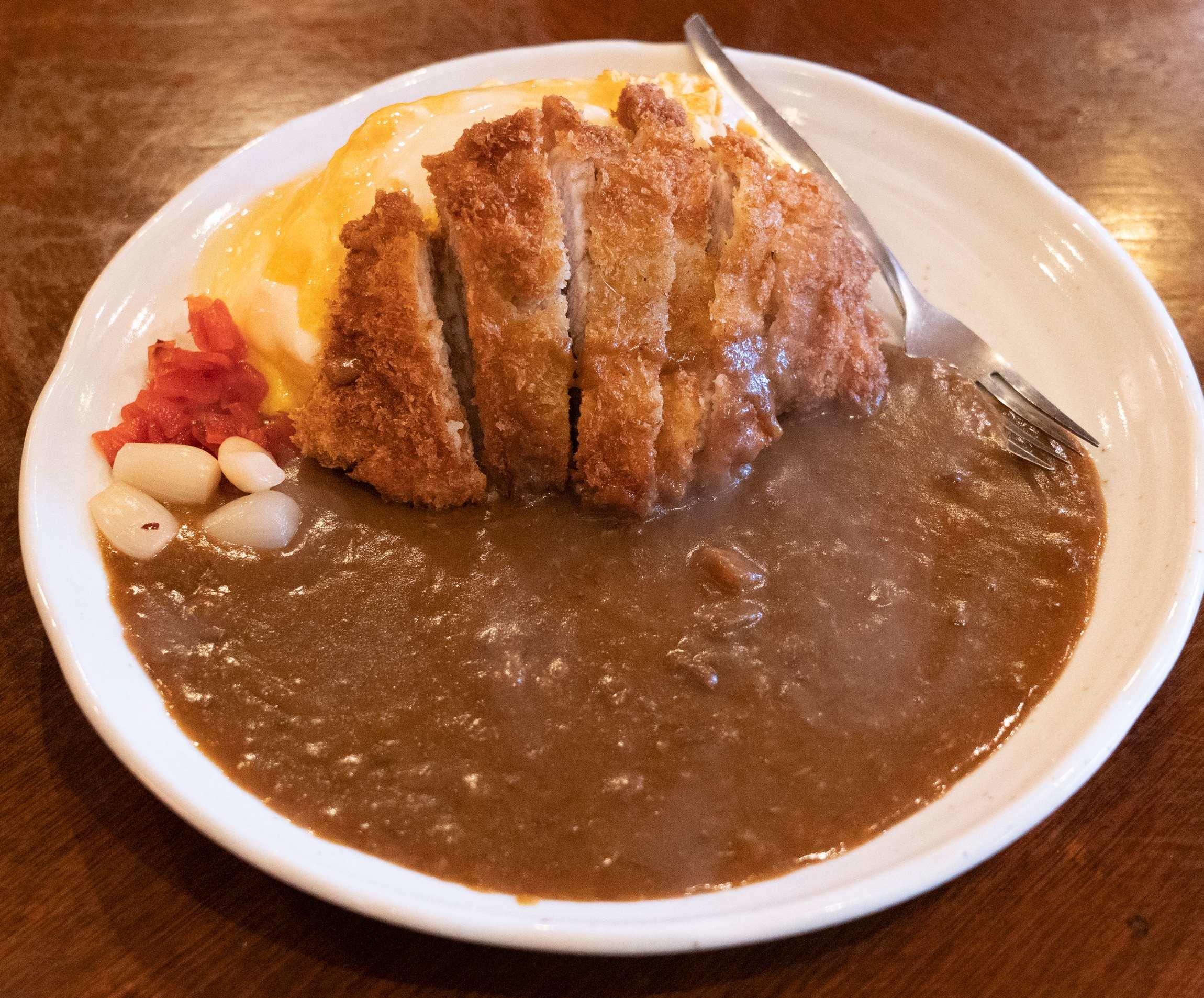

10時半をまわると早くもランチのお客さんが増えてきた。コーヒーだけで粘るわけにもいかず、店の名物と思しき「きんしカレー」を頼んだ。

錦糸卵がのってくるのかと思ったら、ふわふわした薄いオムレツがオムライスのようにご飯をくるんで出てきた。なんでやねん!と思ったが、真実の追求は無粋なのだ。

食べてみると、カレーは幾種類もの香りや甘味、辛味、コクが複雑に絡み合って、ちょっと経験したことのない味だ。いわゆるスパイスカレーとも喫茶店のカレーとも一線を画す、深みのあるマイルドな味わい。

「もしかして創業から継ぎ足しですか?」とママに訊いてみた。

「そや。わかるか。50年間継ぎ足しや」

「フルーツ入ってます?」

「入ってる。それに28種類の漢方が入ってる」

「体にいいカレーなんですね」

おっちゃんが割って入ってきた。

「そや。チ〇チ〇立つでえ」

「ほんまですか?」

「今晩わかるわ」

おっちゃんはニヤニヤ笑っている。焼酎のハイピッチは続いているが、顔は相変わらず素面だ。飲んでいるようにはまったく見えない。

「トイレ行ってくるわ」

また店を出ていった。僕らはカレーをむしゃむしゃかっこんだ。

おっちゃんが店のドアを開け、首だけなかに入れてママに言った。

「あの外の花、持って帰ってもええ?」

「植え込みの?ええよ。野の花やん」

おっちゃんは再び出ていき、少ししてから戻ってきた。野の花を数本持っている。

「それ、どうするんですか?」

「母ちゃんに持って帰ったんねん。半分死にかけとんねん。30kgしかないねん」

それからもおっちゃんはことあるごとに「母ちゃんが死にかけとんねん」を繰り返した。

12時近くになっていた。思わぬ長居になった。お会計をし、ふたりのママの「また来てなあ」の声に「また来ます」と返す。社交辞令じゃなく、堺に来たら必ず寄るだろうなと思った。おっちゃんも会計を済ませ、僕らと一緒に店を出た後、握手を求めてきた。

「今日はほんま楽しかったわ。野暮なことばかり言ってごめんな」

おっちゃんは僕らの手を順番に握り、「おおきにな、おおきにな」とこっちが恐縮するぐらい何度も頭を下げ、それから自転車に乗って駅とは別の方向へ去っていった。カゴには野の花が差さっていた。店の向かいの道路の植え込みに、その花がたくさん咲いて、風に揺れていた。

「……いい旅でしたね」

誰の口からともなくその言葉が漏れると、みんな同様の言葉を続けた。

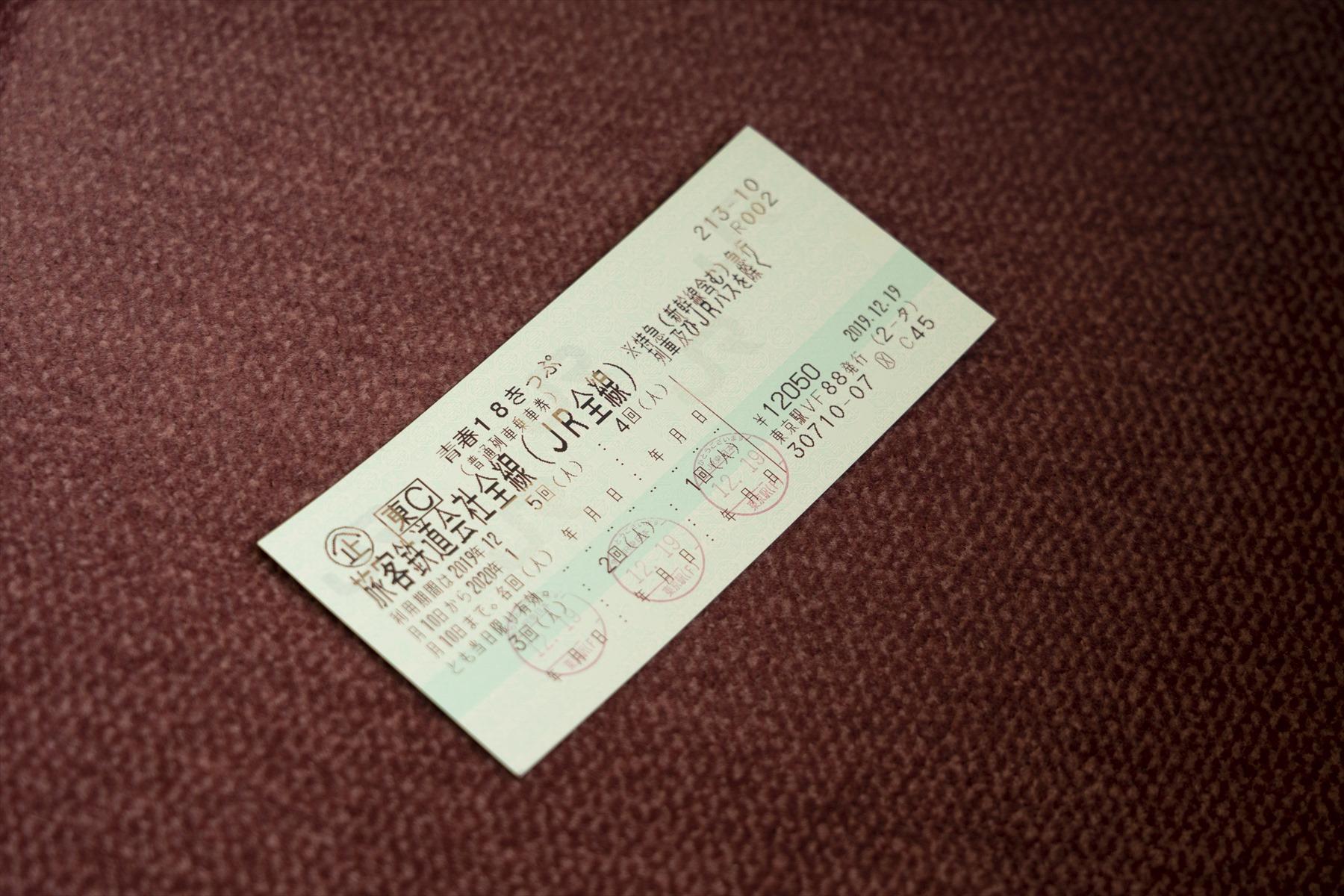

乗り降り自由の切符で気の向くままに下車し、“非現実”のなかを浮遊する旅。おっちゃんの話だと“つまらん”らしい人生も、あながち悪くない、そう思える瞬間はある。おもしろいこともたまにはある。つまらない人生にそういう花を添えてくれるのが、出会いや偶然なんだろうな。旅を振り返りながらそんなことを思った。

「じゃあ行きましょうか」

ガリガリ君は東京にとんぼ返りだ。撮影の日々が待っている。

編集エベはイベントで鳥取に行くらしい。

「18きっぷの残りで行こうかな」

僕は驚いてエベを見返した。痛風の痛みで脂汗をかき、足を引きずっていた昨日がウソのような、涼しげな顔だった。

「イベントは夜からなんですよ。のんびり行きます。本を読みながら」

ああ、そんな贅沢なことはないな、と思った。

ふたりと別れ、僕は東大阪市の妻の実家に向かった。年の暮れ、妻と5ヶ月になったばかりの娘がひと足先に帰っている。

腕のなかに、東京から大事に持ってきた日本酒があった。

楽しみだな。この旅や、あのおっちゃんの話をしながら、お義父さんと飲もう。

おしまい。

店舗情報

店舗情報

- 伊勢

-

- 【住所】大阪府堺市堺区竜神橋町2‐1‐23

- 【電話番号】072‐232‐6745

- 【営業時間】7:00~17:00、日曜は8:00~

- 【定休日】無休

- 【アクセス】南海本線「堺駅」より1分

文:石田ゆうすけ 写真:阪本勇