「あば新」を出る頃、月はどっちに出ているだろうか。

果たして、深夜2時過ぎにおっさん3人揃って、揚げたての天ぷらを食べることがこの先もあるだろうか。考える。答えは決まっている。そのときが来るとしたら、またここだ。「あば新」だ。そのときも、僕らはあさりを床に落として、笑い合うだろう。

真夜中のスウィング。

真夜中に営業している大阪堺の天ぷら屋「あば新」に来ている。

店のお母さんや客たちの“漫才ライブ”を見ながら笑っていると、次々に天ぷらが揚がってきた。

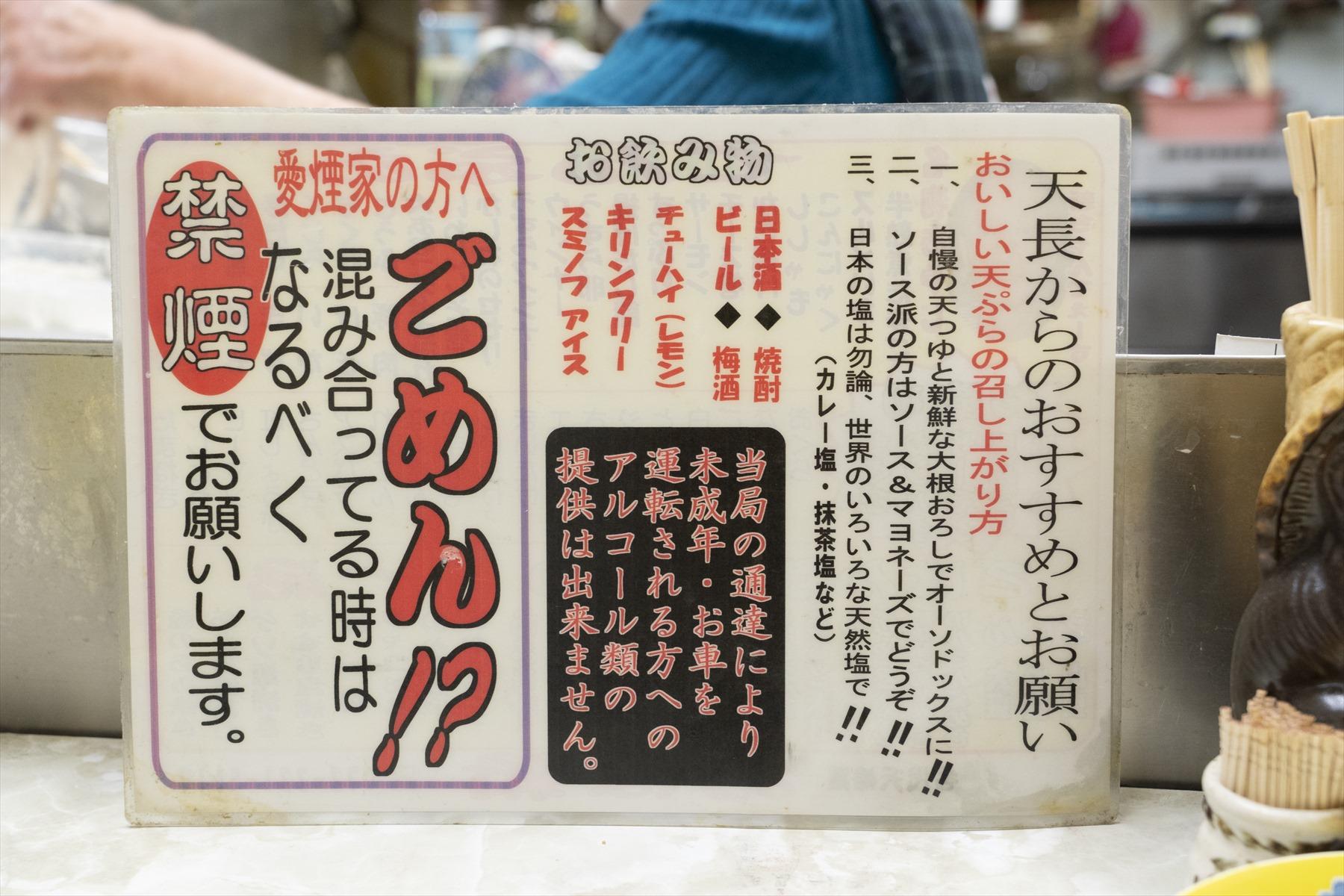

各種塩もあるが、まずは大量の大根おろしで食べるのがここのやり方らしい。

普通は、たっぷりの天つゆに大根おろしが少し、だと思うが、ここは反対だ。ソース入れのような容器に入った天つゆを、たっぷり盛った大根おろしにひとまわし。天つゆ味の大根おろしを天ぷらにのせて食べるという塩梅だ。

キスをかじると、サクサクした軽い衣のなかから湯気が上がって、光るような白身が現れ、大根おろしが油分をさっぱりと洗い流してくれた。なるほど、深夜に食べる天ぷらだ。こりゃいいや。東京から約15時間の移動に、深夜2時過ぎという時間。さすがに疲れてきている。軽くつまんで早々にホテルに行って寝よう――そう思っていたのだが、天ぷらの味にテンションが跳ね上がった。どんどんいこう!

かき揚げを頼むと、お玉でタネをすくってアルミ箔の上にのせ、そのまま油に入れる。揚げているうちにアルミ箔がペラリとはがれ、かき揚げだけが浮かんで泡を立て始める。なるほど、効率的だ。かき揚げにつきっきりじゃなくてもいい。

はがれたアルミ箔をお母さんは手でつまみ上げた。

「えっ、いま油に指入りませんでした?熱ないんですか?」

「もう慣れたわ」

お母さんはニヤニヤ笑っている。

名前に惹かれて「大あなごネギまみれ」も頼んだ。長皿からはみ出すほどの“1本あなご”だ。揚げたての天ぷらの上で小口切りの青ねぎがチリチリと音を立てている。ねぎと油の香りを顔に浴びながら、かぶりつく。衣が砕け、ふわふわの白身が現れる。毛ほども臭みはない。軟らかい身がほろほろ崩れ、澄んだ旨味だけが溶け出してくる。ああ、そうだった、魚市場の天ぷらなのだ。

「すっぷり」も頼んだ。衣のなかから熱々の小さなおにぎりが現れ、そのなかからチーズがとろり。“カレー塩”をつけると、いかんなぁ、ますます背徳の味だ。

純愛だけど朝帰り。

3時を過ぎるとどんどん客が来て、ほぼ満席になった。魚河岸の人たちの朝は早い。そもそもは彼らのための店だったのだ。

食べ終えて会計を済ました客にお母さんが言う。

「今日はアメちゃんないわ。ごめんなぁ」

おお、やっぱり大阪は“アメちゃん”文化なんだ。なんか映画でも見ているみたいだな。

「あさり汁」を頼むと、あさりが山盛りになって出てきた。

お椀に数個でも十分出汁が出るあさりが、たぶん20個以上は入っている。汁をすするたびに甘味が体に沁みわたっていく。箸であさりの身をつまんで口に入れる。ぷるんとした歯触り。貝殻に溜まった汁を吸う。殻を床に落とす。チャリ。再び身をほじり、汁を吸い、殻を落とす。チャリ。繰り返しているうち、次第に眠気がやってくる。チャリ、チャリ、チャリ……。

ああ、何してんだろう、大阪で、こんな夜更けに。

店内を飛び交う関西弁、天ぷらを揚げる音、貝殻が床に落ちる音、チャリ、チャリ、チャリ……。

東京から沼津、浜松、金津園、堺、行く店行く店、不思議と現実感がなかった。最後のこの店もそう。夜中に天ぷらが次々に揚げられ、客たちがむしゃむしゃ食べ、貝殻がどんどん床に捨てられる。僕は笑いたいような気分で、異空間をふわふわ舞う。夢のなかにいるのだ。店のお母さんたちの笑顔、客たちの笑顔。新幹線で来ていたら、違っただろうな。乗り降り自由の切符で、好きなように彷徨したから、幻想の世界をずっと旅してこられたのだ。夢のなかを自由に泳いできたから、この時間がいとおしくて仕方がないのだ。

――つづく。

店舗情報

店舗情報

- あば新

-

- 【住所】大阪府堺市堺区栄橋町2丁4‐28

- 【電話番号】072‐221‐5617

- 【営業時間】21:30頃~翌6時頃

- 【定休日】日曜、月曜、火曜

- 【アクセス】南海本線「堺駅」より3分

文:石田ゆうすけ 写真:阪本勇