「あば新」との出逢いは無知がもたらす予期せぬ奇跡。

目指していたゴールは、思い描いていたものではなかった。15時間の電車旅+1時間のウォーキング旅が、崩れ去りそうになったその瞬間、光の射す方へ吸い寄せられるように、おっさん3人は引き戸に手をかけた。刹那、夢のような光景が目に飛び込んできて、疲れはどこかに吹き飛んでいった。

そして僕は途方に暮れる。

東京から普通列車の旅を続けること約15時間、深夜0時過ぎに堺に着き、さらに1時間歩いてようやく「堺魚市場」が見えてきた。“深夜0時開店の謎の天ぷら屋”は、魚市場の中にあるらしい。

時計の針は1時をまわり、周辺は人気がなかった。街灯もまばらで、いやに暗い。ほんとに店なんかあるのだろうか。訝しがりつつ、魚市場が立っている小路に入ると、おお、と安堵した。店の明かりがずらりと並んでいる。

「天ぷら」の看板はいくつもあった。ガラス戸越しに覗くと、どこもたいして客は入っていない。

目当ての店は奥のほうにあった。古そうな店だ。おや、ここは混んでいるな。

店の入口を目指して角を曲がると、わ、なんじゃこりゃ。すごい行列だ。深夜1時に、天ぷら屋に?

とりあえず並んでみたが、どうも場違いな感じがする。学生みたいなノリノリの若い男女ばかりなのだ。並ぶのは単に有名だからじゃないの?と勘ぐってしまう。

ラーメン店などと違い、客の回転もすこぶる悪かった。そりゃそうだろう。みんな天ぷらをつまみながらお酒を飲んでいる。

30分以上並んだが、その間に4、5人進んだかどうか。まだ外には30人ぐらい並んでいる。3人合わせて140歳のおっさんが、真冬の深夜に外で待つというのは苦行に近い。

「違う店にしましょう!」

編集担当のエベのひと声に、僕もカメラマンのガリガリ君もホッと息をついた。

改めて見てまわったが、新しい天ぷら屋が多い。さっきの店の人気にあやかろうとしたのだろうか。

一軒だけかなり年季の入った店があった。客も入っている。

その店「あば新」の戸を開けると、天ぷらを揚げる賑やかな音に包まれた。店の真ん中に厨房があり、お母さんがふたり、ちゃきちゃき動いている。カウンターの客席がL字型に厨房を囲んでいた。

床を見た瞬間、ぎょっとした。貝殻が散乱している。

メキシコの酒場が思い出された。客は床にピーナッツの殻を無遠慮に捨て、唾をひっきりなしに吐いていたのだ。床には掃き掃除のためのおがくずが最初から大量にまかれ、店全体が掃きだめのような凄まじいビジュアルだった。しかしその世界に入り込んで、現地のオヤジたちと一緒にビールを飲み、同じようにピーナッツの殻を床に捨てていると、次第に解き放たれるような爽快感を覚え、“旅”を強烈に感じたのだった。

ルージュの伝言。

堺の天ぷら屋に戻ろう。

「ここは昔、砂浜やったんよ。貝殻はその名残り」と店のお母さんが言う。……ん?突っ込むところ?

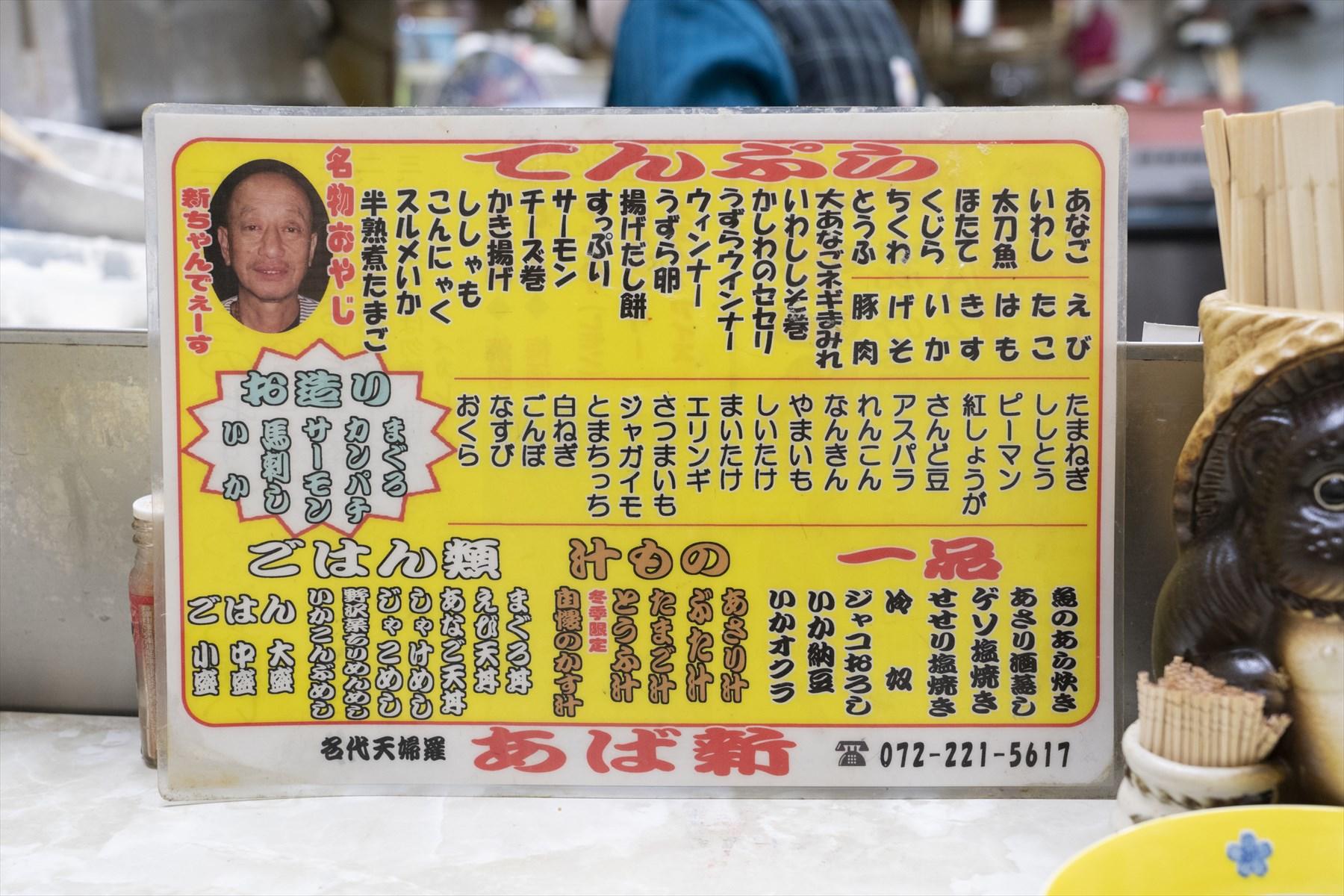

お母さんは僕を見てニヤニヤ笑いながら、紙と6Bの鉛筆を渡し、「食べたいもん、大きい字で書いてやぁ」と言って、見本となる字を見せてきた。小1の漢字テストのようなサイズだ。

「こんだけ言うても小さぁ書くんがおるんや。見えへんちゅうねん」

その言い方がおかしくて、思わず笑ってしまう。ああ、大阪に着いたんだ。

天ぷらのネタを紙に大書きして渡した。お母さんはネタに衣をつけ、ぽんぽん油に投げる。大根おろしを大量に盛った小鉢が出てきた。

「お店はいつからあるんですか?」

「うちは昭和25年から。ここらでいちばん古いんやでぇ。四代で来てくれるお客さんもおるよ。常連さんを大切にしたいんや」

隣の客がさっきの行列店のほうを顎でしゃくりながら、「あっちの客はテレビ見て来よるけどな」と言って笑った。

確かに客層が違う。年齢層が高いし、馴染みらしき客が多い。ガリガリ君が「お母さんの写真撮っていいですか?」と訊くと、お母さんは指で口を隠しながら「ルージュ塗ってへんからあかん」と返し、あちこちから「ルージュって!」「ユーミンかい!」とツッコミが入る。

夜道を1時間歩いて辿り着いた先には、幻想的な“大阪”が待っていた。

店舗情報

店舗情報

- あば新

-

- 【住所】大阪府堺市堺区栄橋町2丁4‐28

- 【電話番号】072‐221‐5617

- 【営業時間】21:30頃~翌6時頃

- 【定休日】日曜、月曜、火曜

- 【アクセス】南海本線「堺駅」より3分

――つづく。

文:石田ゆうすけ 写真:阪本勇