「鮨泉」東京都渋谷区|第十貫(後篇)

-

- 連載 : みんなの町鮨

オリンピックに向けて、急速に変わりゆく渋谷。しかし町の片隅には、花街だった歴史の面影や、昔の人によって造られた小路がささやかに残っている。都市と建築を専門にする大学教授、岩城和哉さんが、神泉界隈を調査中に「鮨泉」を発見したのは2012年のこと。以来7年通い続ける、彼と家族にとって欠かせない町鮨です。

案内人

岩城和哉

東京電機大学で建築と都市環境学を教える教授であり、建築家。学生たちと新潟のトリエンナーレ(芸術祭)で作品を作ったり、渋谷のアートイベントを仕掛けたりと、大学教授ってなんだか楽しそう。イカワとは30年前、江古田というローカルな街のご近所だった呑み仲間。岩城くんは当時からの彼女と結婚して、3人の子の父になった。自由にして結束の固い岩城家は、夫婦で、一家で「鮨泉」にやってくる。

人間は、そもそも自分以外の世界が恐怖。

気づけば、会話でもメールでも、誰にでも文語体の私がちゃんとタメ口になっていた。昔から知ってる同い年の親和力ってすごい。私は自分で人見知りだと思い込んでいたけれど、つい先日「イカワさんのは、場見知りです」と指摘されたばかりだ。その場にどう居ればいいのか、わからなくて構えてしまうのだという。言われてみればそうかも、と思った。

「それねぇ、学生に“なぜ人間は家を造るのか?”と訊ねると、だいたいシェルターって答えるんだよね。暑い寒い、外敵から身を守るもの。でもそれは機能でしょ」

一体何の話が始まるのか、というところで大将が、すっと一皿。

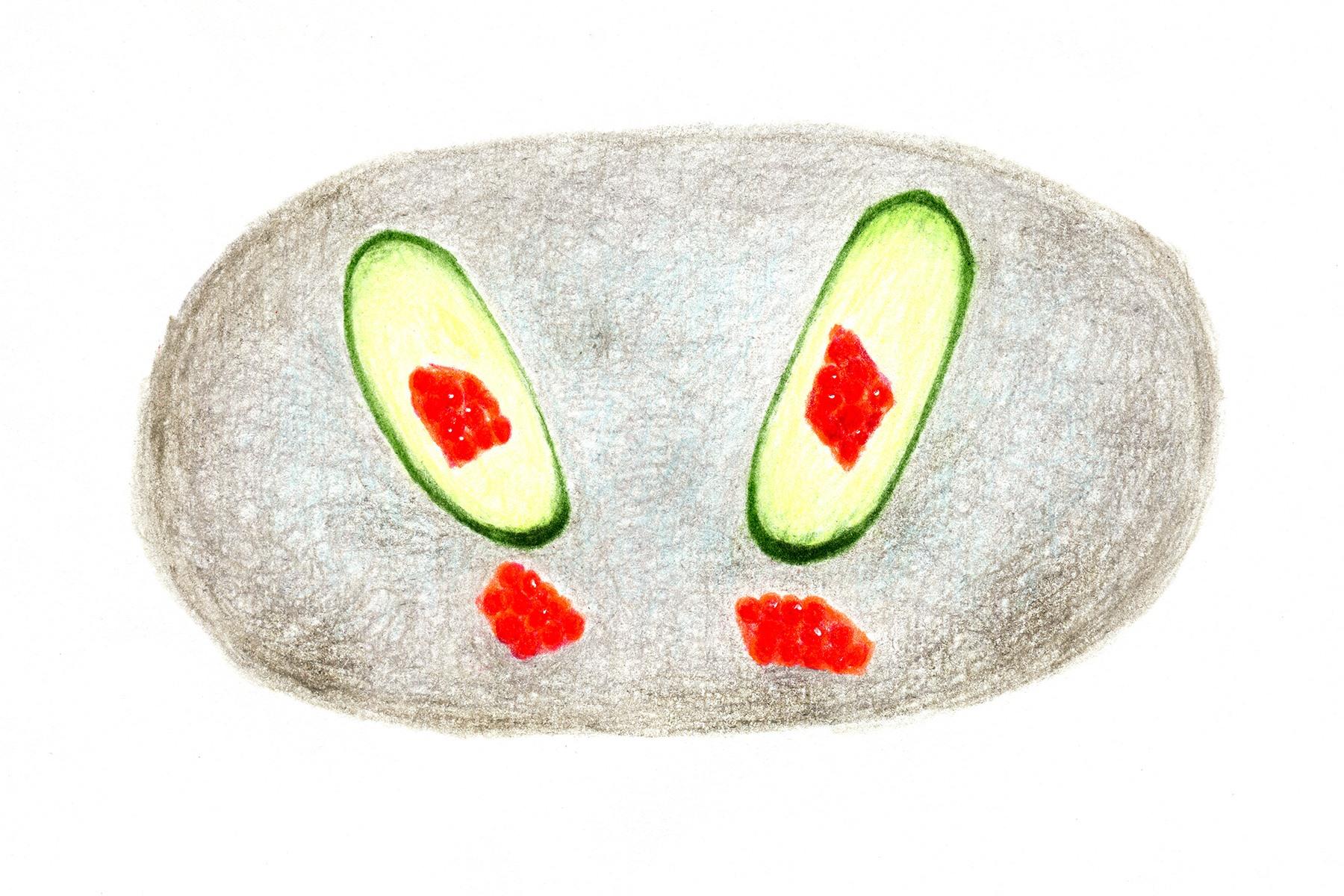

「筋子の味噌漬けです」

なんと、筋子を味噌に漬けてしまったと!しかも青々としたキュウリにちょこんとのった筋子と、のせない筋子、再び味わい分ける仕様になっている。この気遣い、かたじけない。

で、機能だけじゃないと?

「そう。人間、世の中に出てくる前は母親のお腹の中にいて、守られている。そこから外に出ると環境に適応できない。つまり、生まれたときから怖いわけ。建築は、自分と、周りの環境との折り合いをつけるために造るんだって」

ねっとりとした筋子の、思いがけず丸い塩味。さっぱりしたキュウリとの対比。ああ日本酒のするするが止まらない。

で、生まれたときから怖いって?

「子どもがよく一人遊びで机の下や、段ボール箱で基地みたいなのを作るけど、それは自分の空間を作って環境を安定させるため。人間は基本的に自分以外の世界が恐怖。だから自分と世界を調整してくれるものとして、囲いという、建築を造るんだという説がある」

大切な筋子を落っことしそうになるほど、憑きものが取れた気がした。人間は、そもそも自分以外の世界が恐怖。そう思うと断然、気が楽になる。場見知りは誰でも備えている、普通の反応だということだ。

ちょっと尊敬の眼差しで岩城くんを見ると、やはり、筋子もキュウリも一気に食べ終えていた。

炭鉱の町から来た、次男坊がらす。

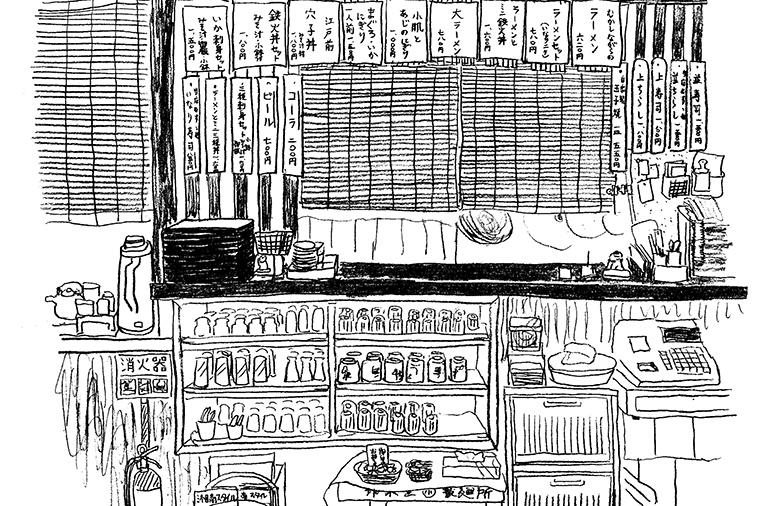

そろそろ握りにいこうか。私たちの声を聞いた大将が、「はいよ」と答えて品書きをネタケースの前にぴたりと貼った。本日のタネを隠さず漏らさず、みんな平等にお披露目である。

岩城くんの推しは金目鯛の昆布締めと、鰹を再び握りで。あ、小肌もください。

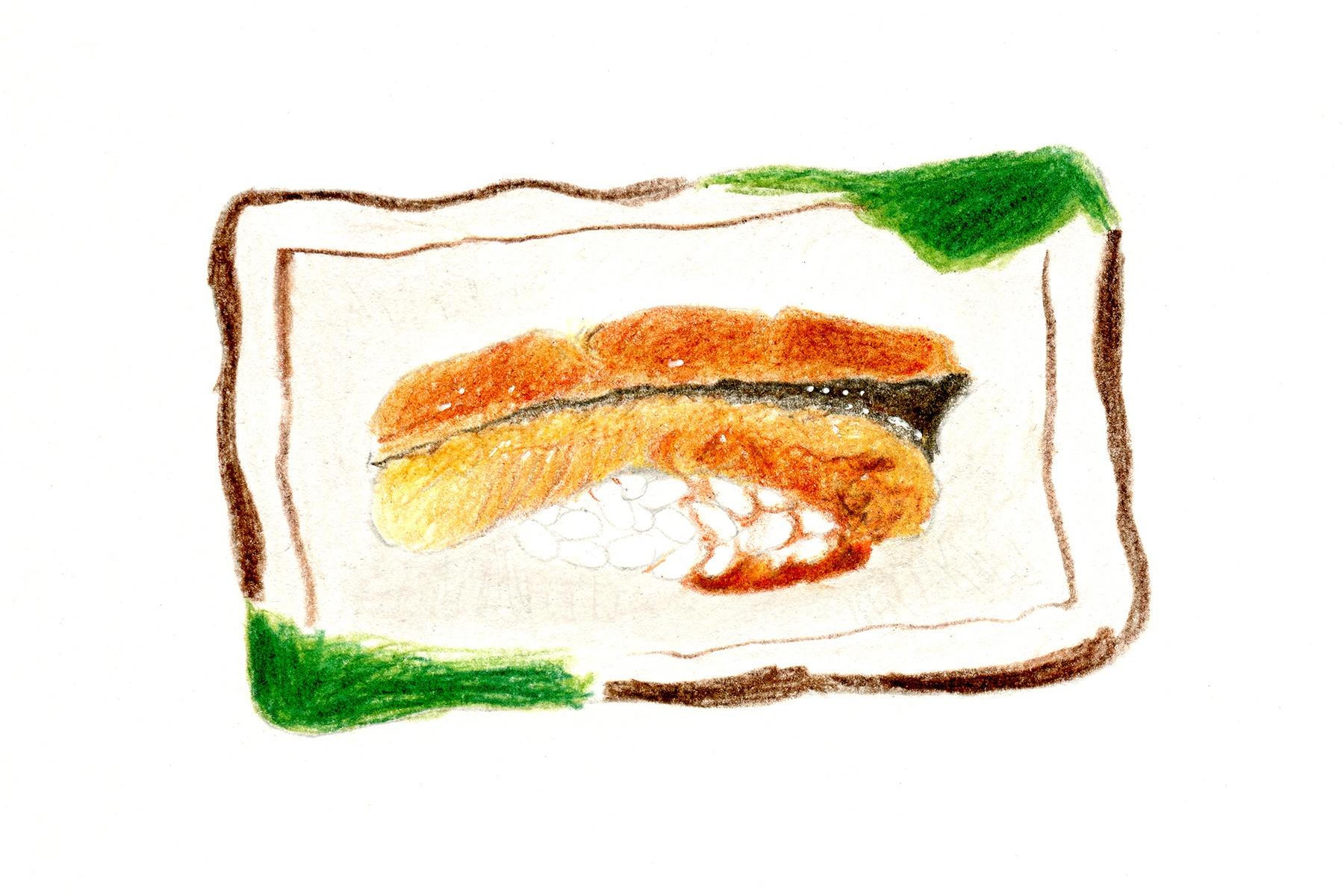

最初にやってきた小肌は、キリッとした〆具合。江戸前らしくせいせいとした、男気のある一貫である。ふわふわにまとまった酢飯は、ごはんの旨味が際立つ空気感。見れば、大将は鮨職人には珍しい左利きだ。

ところで、今は少なくなったが、開店当初は「俵」とだけ注文するお客もいたそうだ。タネをのせない酢飯だけで鮨職人の力量を確かめるのだが、大将に言わせればそれもかけ合い、大人の遊び。昭和の時代のおおらかさだなぁ、と思う。

「鮨泉」が開店したのは昭和54年、大将は越後谷勝義さんという。新潟?と思いきや、出身は北海道岩見沢市だった。すると突然、いつの間にか北寄の握りを追加していた岩城くんが、岩見沢!と振り向いた。

「駅がね、非常に有名な建築なんですよ。賞を獲っているような」

負けじと帆立を頼んだ私に、大将は、炭鉱の町だったという故郷の話を聞かせてくれた。

大将の父は、大工から炭鉱夫になった人だった。大将は昭和25年生まれ、14歳ですでに親元を離れ、板金、大工、船大工など日雇いのアルバイトをしていた。あるとき港の灯台を造る人夫をしていたとき、元鮨職人の先輩が鮨を握ってくれて、うまかった。

「その人に、鮨屋はモテるぞと聞いたんですね(笑)」

中学を卒業して札幌の鮨屋に弟子入りし、さらに腕を磨くため東京へ。職人世界の厳しさを知る父は反対したが、反対されるほど意地になった。

「私は“次男坊がらす”なんでね、どっか行っちゃう性分なんですよ」

自由な次男坊は、私の隣にもいる。

「そ、次男はね、親との距離が近くなり過ぎない分自由になれるんです」

「自由だけど、じつは親思いでもあるんですよね」

次男トークを、まったくさぁとぼやきたい思いで聞いている私は、長女である。

赤ん坊も大人も共存する、町の鮨屋。

独立して「鮨泉」を構えた当時の神泉は、花街も賑わい、芸者が道を歩き、どこからか三味線の音も聞こえてきたという。今はマンションやビルが建ち並ぶ界隈も、一軒家だらけだった。

女将の弘子さんとは、東京で知り合った。おおらかな大将とテキパキとした女将のコンビは、大将曰く「蝦夷っ子と江戸っ子」。来る者拒まず、デーンと構えて、さまざまな事情の人々を受け入れる。

この日は常連の若夫婦が、生まれた赤ん坊を大将夫妻に会わせようとやってきた。赤ん坊は猛烈に元気に泣いた。しかし「鮨泉」の人々は、大将もお客も誰も気にしない。むしろ泣き声に負けじと話し声のボリュームはどんどん上がり、市場のような活気を帯びたのである。

大人も子どもも共存している、町の鮨屋。私の故郷の町鮨でも、赤ん坊がごろんと座布団に寝かせられていたなぁ、と思い出したところでお客が引けて、初めて演歌が流れていると気がついた。

つけ場に立つのは大将一人、握りはお好みである。L字カウンターのこっちはサヨリ、あっちは鮪と背中に注文を飛ばすお客たち。お好みの理由を訊ねると、「だって養鶏場じゃないんだからさ」と謎かけのような答えが返ってきた。

「決まったものを、並んでる人にはい、はい、って順に配っても楽しくない」

大将の仕事を、教授はクリエイティブ以上だと説明した。体に叩き込んだ仕事の妙。タネにちょちょいと包丁を入れ、煮切り醤油を染み込ませるひと手間の技術と気遣い。

「たとえば鰹の切り身は、それだけでも新鮮でおいしい。でも酢飯と合わせて握りになったとき、全然違うものになる。そこに何かあるよね。何があるんだろう?そういうことが、僕は創作よりすごいって思う」

さて、とお腹をさする私に、「穴子はデザートだから」と教授。たしかにきっちり甘く、カステラのように素朴で優しい食感の穴子であった。うっかり煮物に火がついて、煮蛤も一つ。

この間にも、岩城先生の授業のレポートは手書きであること。人の印象と文字は案外違うこと。どっちが本当のその人なのかはわからないけど、手書きは重要な気がすること。そんな話が面白くて止まらない。

大将が「神泉巻、行きましょうか」と声がけしてくれて、ようやく〆だ。貝割れ大根を主役に、鮪と山芋の山かけ丼コンビ脇を固める「鮨泉」オリジナルである。かいわれ大根の清々しさ、鮪のむっちりと山芋のトロトロが不思議な食感。何より、彩りも可愛いこの巻物を大将が考案したかと思うと、なんだか微笑ましい。

いかにも職人の顔をした大将だが、さっきの手書きの話のように、中身はかなりチャーミングなのかもしれない。

「大将はね、毎日、りんごの皮をつやつやの頭にのせているんだよ」

「そうそう、りんごパック。そのためにりんごを食べなきゃいけないのが大変なんですけど、もう3年も」

みんなで笑って、大根と油揚げの入った具だくさんのお味噌汁にほっとして。やっぱり実家みたいだ。岩城くん、今度は愛妻と、ハタチを過ぎた子どもたちとも町鮨しよう。

第十貫 了

店舗情報

店舗情報

- 鮨泉(すしせん)

-

- 【住所】東京都渋谷区神泉町7‐10

- 【電話番号】03‐3496‐5890

- 【営業時間】18:00~23:00

- 【定休日】日曜、祝日の月曜

- 【アクセス】東急井の頭線「神泉駅」より3分

文:井川直子 イラスト:得地直美