青春18きっぷはタイムマシンにも乗れるの?

餃子を食べて、サンドイッチを食べて、沼津を満喫。ゴールが大阪だとわかっているのかいないのか、時計の針はずんずん進む。それでも、新たな扉を開く。すりガラスの向こうで待っていたのは、時が止まった、いや時を超えたアメージングワールドだった!

言葉にできない。

昭和感のすごかった総菜パンの店「桃屋」を離れ、さらに南へと歩く。海の香りが一段と濃くなってきた。

古色漂う小路に、風情ある木造家屋が立っていた。遊女屋のように2階の窓に木の手すりがついている。東海道の宿場町で、港町だ。当然そういうのはあったんだろうな。この家がそうかはわからないけど。

編集担当の痛風エベもかなり歩けるようになった。適度な運動がいいんです、とエベは言う。東京駅では、足の腫れがひどくてスニーカーの靴紐をすべて外した状態だったが、いまは左右7つある鳩目(靴紐を通す穴)の3つまで紐が通っていた。ゴールの堺に着くころには、上の穴まで紐が通っているだろうか。

小路はやがて大通りにぶつかり、ノスタルジックな空気は消えた。僕らは踵を返し、最初に見かけて気になったあの店に向かった。

ネット内にはおそらく店内の画像が出回っていて、スマホでそれを見て入るかどうか決める人も多いのだろう。でも僕はいまだ12年前のガラケーを使っており、スマホを持っていない。情報難民だ。世の中は未知だらけ。おかげでワクワクできる。ありがたいことだなあ。

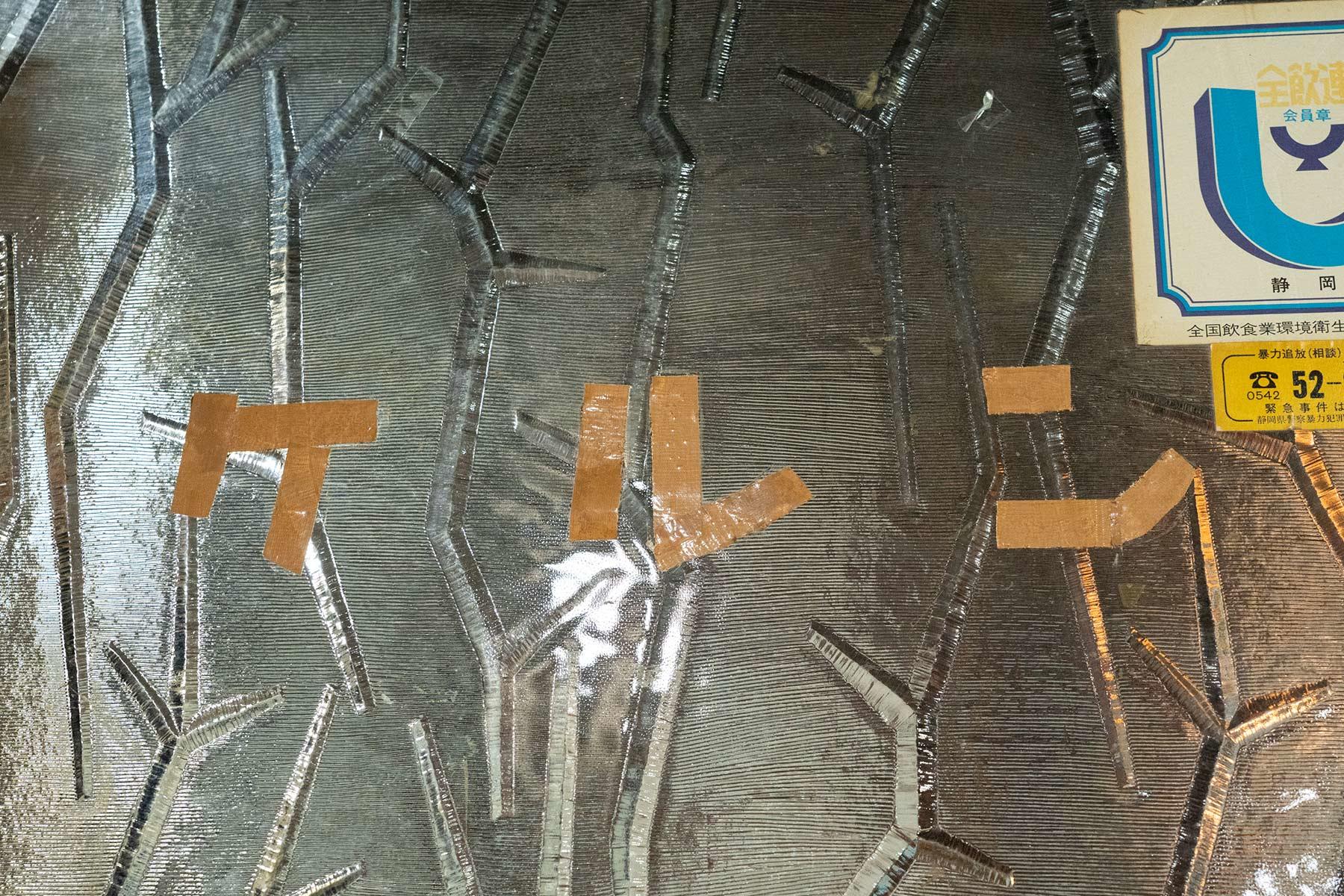

さあ、このガラスの向こうにはどんな世界が広がっているんだろう。

ギギーッと蝶番の音が鳴って扉が開くと、一瞬、その場に立ち尽くした。

「…………」

一拍おいて怒濤の興奮が押し寄せ、心の内で叫んだ。

「キターーーーッ!」

僕は振り返って、うしろのふたり、痛風エベとカメラマンのガリガリ君に「すごいすごい!」と目で合図を送り、再び前を見た。

小さな店内は、現実世界からかけ離れた、まさに幻想空間だった。といっても、レトロ喫茶によくある、照明が暗めで、凝った調度品が置かれた、あのムード満点の様子はかけらもないのだ。なんだか古い駅前旅館みたいだった。喫茶店の扉を開いたら、それは実は4次元のドアで、戦後、いや、どちらかというと戦前といったほうがしっくりくる、旅館のロビーにつながっていたのだ。石油ストーブの香りが強烈にたちこめていた。

迷走逃走メビウスループ。

照明も調度も凝っていないから、おそらくカメラで撮ってもこの幻想的な雰囲気は写らないだろうなと思った。でもなんと濃い空気だろう。膨大な年月がつくりあげた空気だ。まろやかに熟成され、目に見えない澱が高密度で舞っているような、トロリとした空気が、石油ストーブにじっくり温められ、僕らを軟らかく包んでいる。湯の華が大量に舞う温泉に、全身でつかっているような気分だった。

先客がふたりいた。穏やかな雰囲気のママさんがひとりでコーヒーを淹れている。

僕らも席に座り、コーヒーを頼んだ。ガリガリ君が「写真いいですか?」とママさんに訊いて、店内を撮り始めた。そのごつい一眼レフカメラを見ながらママさんが言う。

「あなたたちもラブライバー?」

スポーツ好きのオッサン3人は一瞬きょとんとしたが、すぐに商店街にかかっていた『ラブライブ!』の横断幕が頭に浮かんだ。ここ沼津を舞台にしたアニメだ。

「『ラブライブ!』のファンのことをラブライバーって呼ぶんですか?」

「よくわからないけど、そうみたいですよ」

ママさんの口から「ラブライバー」という言葉がすっと出たことに、妙なこそばゆさを感じた。将棋の加藤一二三9段が「ヤバくね?」みたいな言葉を言ったような。

……あ、そっか。

「ラブライバーたち、よくこの店に来るんですか?」

「ええ、来ますね。あちこち写真撮ってますよ」

やっぱりこの店はネット内でそれなりに話題になっているのかもしれない。

ママさんは続けた。

「『ラブライブ!』の登場人物、なんていったっけ、ヨシコさんとか、そういう女の子の人形を店のあちこちに置いて一生懸命カメラで撮ってますよ」

思わず頬がゆるんだ。「ラブライバー」という言葉は口からすっと出るのに、ヨシコさんって……。いやあ、あの絵柄でさすがにヨシコさんはないでしょ!

――つづく。

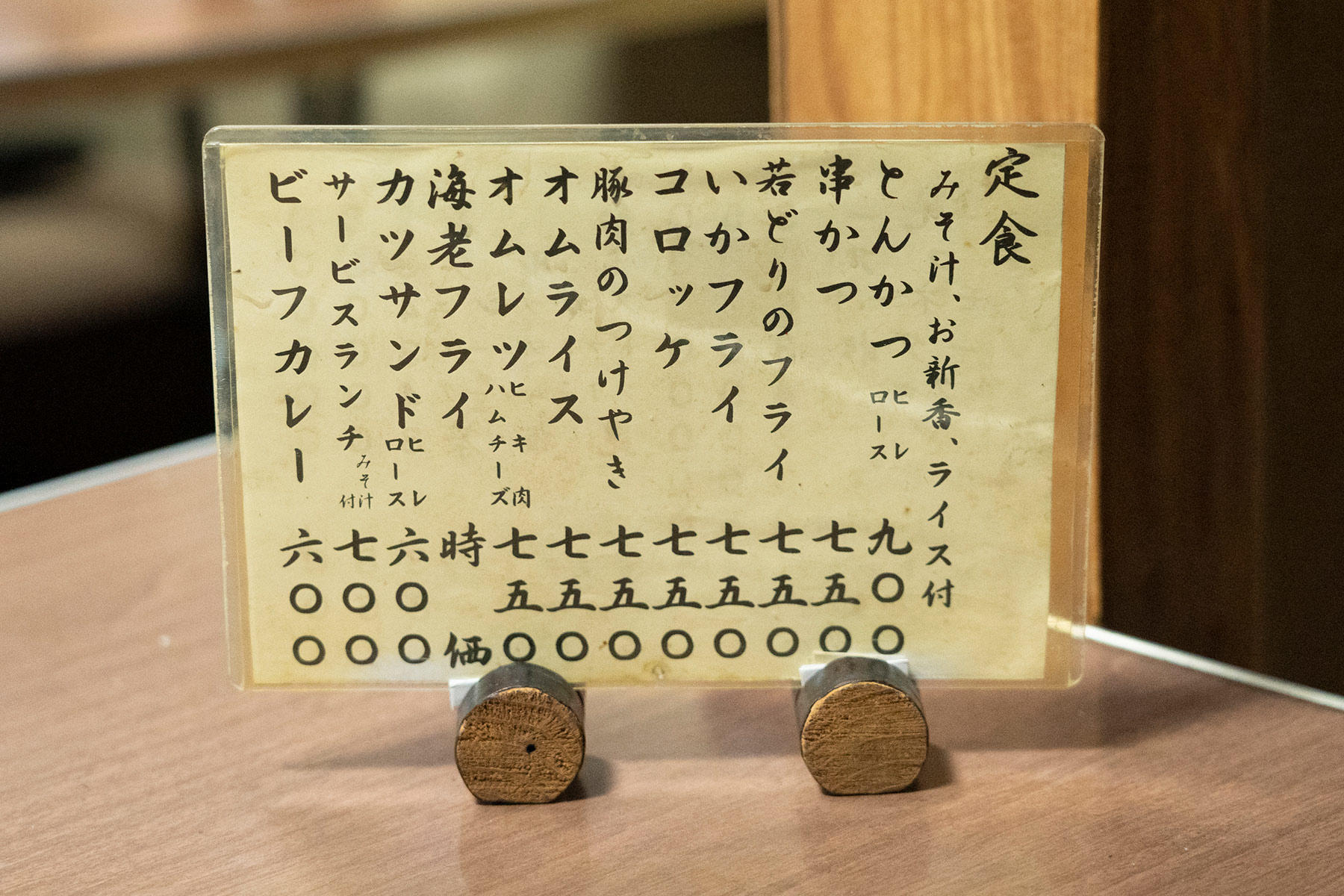

店舗情報

店舗情報

- ケルン

-

- 【住所】静岡県沼津市大手町4-5-14

- 【電話番号】055-962-3439

- 【営業時間】8:30~16:00

- 【定休日】日曜

- 【アクセス】JR「沼津駅」より6分

文:石田ゆうすけ 写真:阪本勇