サンドイッチのルーツは「ターザン」だった。

腹いっぱいでも食べたいときがある。「桃屋」のサンドイッチを目の前にしたときが、まさにそう。町角に佇む古―い総菜屋さんに途切れることなくお客がやって来る。そりゃそうだ。餃子10個とライスを食べたばかりでも、ガラスケースの中を見ているだけで、ゴクリだからね。なんで、こんなに魅力的なのかと訊けば――。

真冬のロマンチック。

「ソース」と書かれた総菜パンもあるけど、うーん、どんな味なんだ、「甘いたれ」。満腹じゃなければなあ。と思ったものの、さっきから客が途切れずにやってきて、みんな惣菜パンを買っていくのだ。ええい。

「カツサンドください!」

「どっち?」

「甘いたれ!」

ひと口かじると、うわ、パンが想像と違う。店のたたずまいと値段から、てっきり昔の味のないコッペパンかと思っていた。でも表面はパリパリ、中はしっとり、小麦の風味が口いっぱいに広がって、その向こうからガリッと小気味よい衣、次いでエッ?とこれまた意外なほどに軟らかいお肉。と同時に、パンとカツの隙間からあふれ出る、とろっと甘い醤油だれ。……ああ、これは客が途切れないはずだよ。俺もまた必ず来るもん。てか、沼津の人が、ちょっとうらやましいな。この味を、食べてたんでしょ、子どものころから。で、帰ってくるんでしょ、またここに。ふるさとじゃん、この味。

やっぱり古い店は間違いないんだよな。長く続いてきた理由が、ちゃんとあるのだ。

いろいろぶっちゃけるけど、取材するつもりでこの店の前に立ったわけじゃなかったのだ。でもこれを食べて、気が変わった。

「実は……」と襟を正して店のおばさんに話しかけ、“ぶっつけ旅”の取材をしていることを伝え、掲載させてもらえないか訊いてみた。

おばさんは「いいですよ」と笑みを浮かべた後、こう続けた。

「創業は前の東京オリンピックの年で、もとは肉屋だったそうです」

風に吹かれて。

「でも主人が映画を観てサンドイッチを始めたんです」

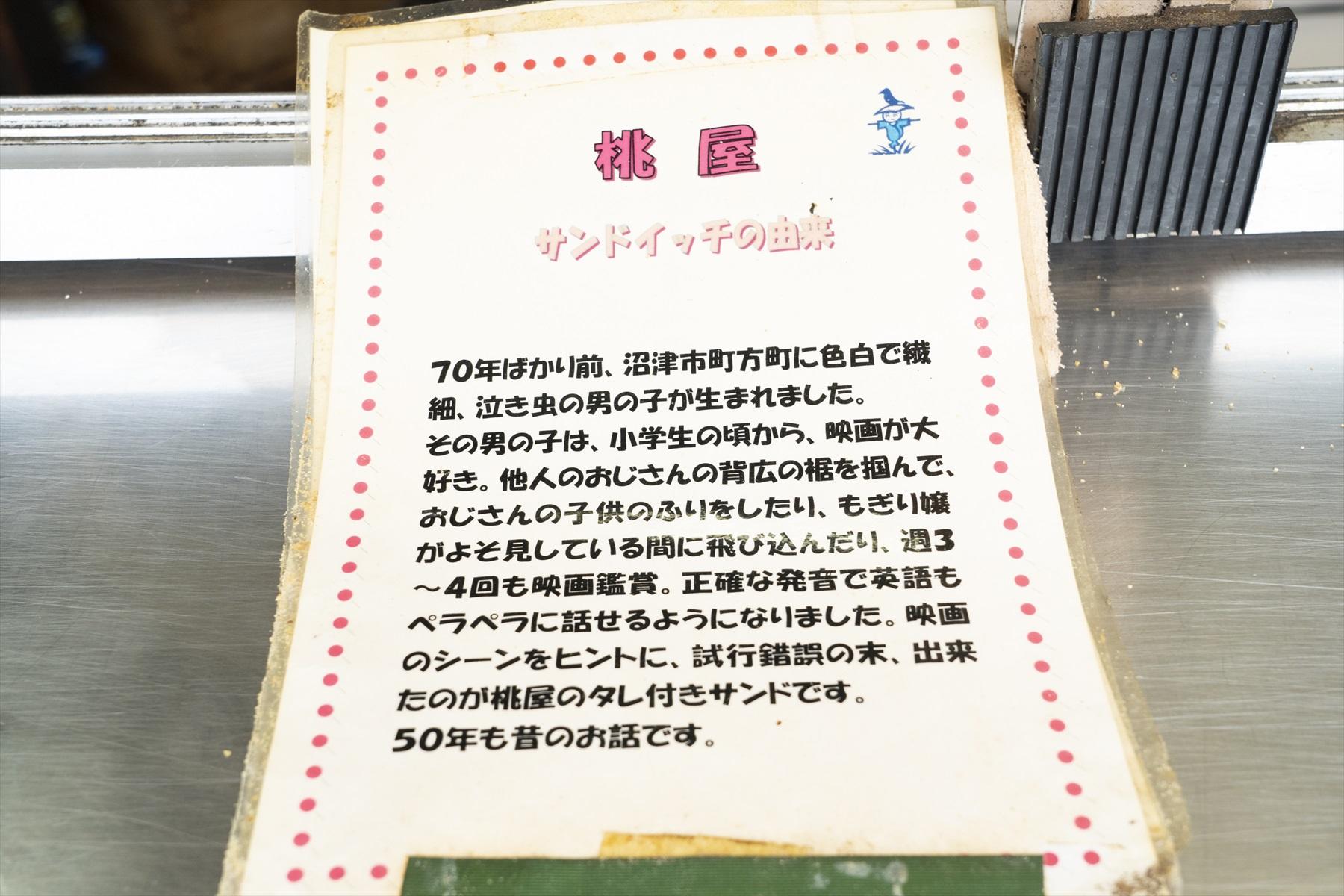

おばさんはそう言って、パウチされたプリントを見せてくれた。

表題に「桃屋 サンドイッチの由来」とある。なになに?

「70年ばかり前、沼津市に色白で繊細、泣き虫の男の子が生まれました」

な、なんだこの昔話みたいな書き出しは……。ご主人のことのようだが、誰が書いたんだろう?

「映画が大好きで、他人のおじさんの子どものふりをして勝手に映画館について入って、週3~4回も映画を観て、そのおかげで英語もペラペラになって……」とおよそ総菜パンと関係ないような話が次々に書き連ねられ、最後にひと言、こう結ばれていた。

「映画のシーンをヒントに、試行錯誤の末、できたのが桃屋のタレ付きサンドです」

こ、これが由来?「色白で泣き虫な男の子」や「英語がペラペラ」といったくだりはなんだったんだ?

映画好きの僕は「なんの映画がサンドイッチのヒントになったんですか?」と訊かずにはいられなかった。

「『ターザン』だそうです」

「え?」

僕も、痛風エベも、カメラマンのガリガリ君も、ポカンとした。

「よくわからないんですけどね、ターザンが焚火にあたりながら肉を食べるシーンを見て、パンと一緒に食べたらいいのにって、子どもらしい考えで思ったみたいですよ」

「………」

僕ら3人は店を離れ、再び歩きだした。

「なんかこう、もっと違う感じの映画を想像していました」

「僕もです」

「ですよね」

こういうのを狐につままれたよう、というのだろうか。体じゅうに細かい歓喜の泡がプツプツと湧いてきて、なんだかくすぐったい。

駅前に落ちていた大きな鯖の半身が、思い出された。“非現実のスイッチ”が入ったままだ。

「今日は歩けるなあ」

痛風エベがそう言って、靴紐を3つ目の穴に通した。

――明日につづく。

文:石田ゆうすけ 写真:阪本勇