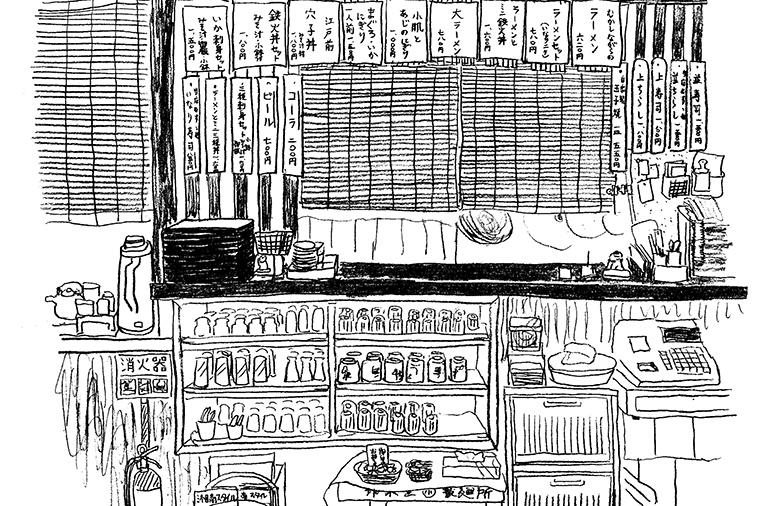

「すし 三ツ木」東京都江東区|第八貫(後篇)

-

- 連載 : みんなの町鮨

門前仲町の人々は、自分たちの町を深川と言う。江戸の昔から、お祭りに辰巳芸者にと華やいだ町。だからなのか、2020年で半世紀を迎える「すし 三ツ木」に集まる人々は、店主もお客もとことん粋で、艶っぽい。「パッソ・ア・パッソ」の有馬さん夫妻はこの町鮨で、おいしいだけじゃない、さまざまなことを学びます。

案内人

有馬邦明

2002年、門前仲町の地にイタリア料理店「パッソ・ア・パッソ」をオープン。オーナーシェフの有馬さんとは、『僕たち、こうして店をつくりました』(柴田書店)という書籍で料理人になった経緯から独立後まで、みっちり取材させていただいたご縁。古き佳き下町が好きで、人生にはお祭りが必要。だから有馬さんと妻の房江さんは、深川八幡祭りの町に店を構えたほど。

自分が変わればいいんじゃないの?

大将が、焼いた鯛の骨を出してくれた。

「普通のお鮨屋さんだと捨てちゃうけど、こういうところがおいしいの。」

さすが釣り師、一番おいしいところは大切に。しかも3人でつつくのかと思いきや、一人一本、骨にかぶりついてチュウチュウせよという。

おいしい!そう言うと、大将は必ず「ありがとうございます」と返すのだった。

さ、ここからは握りだ。

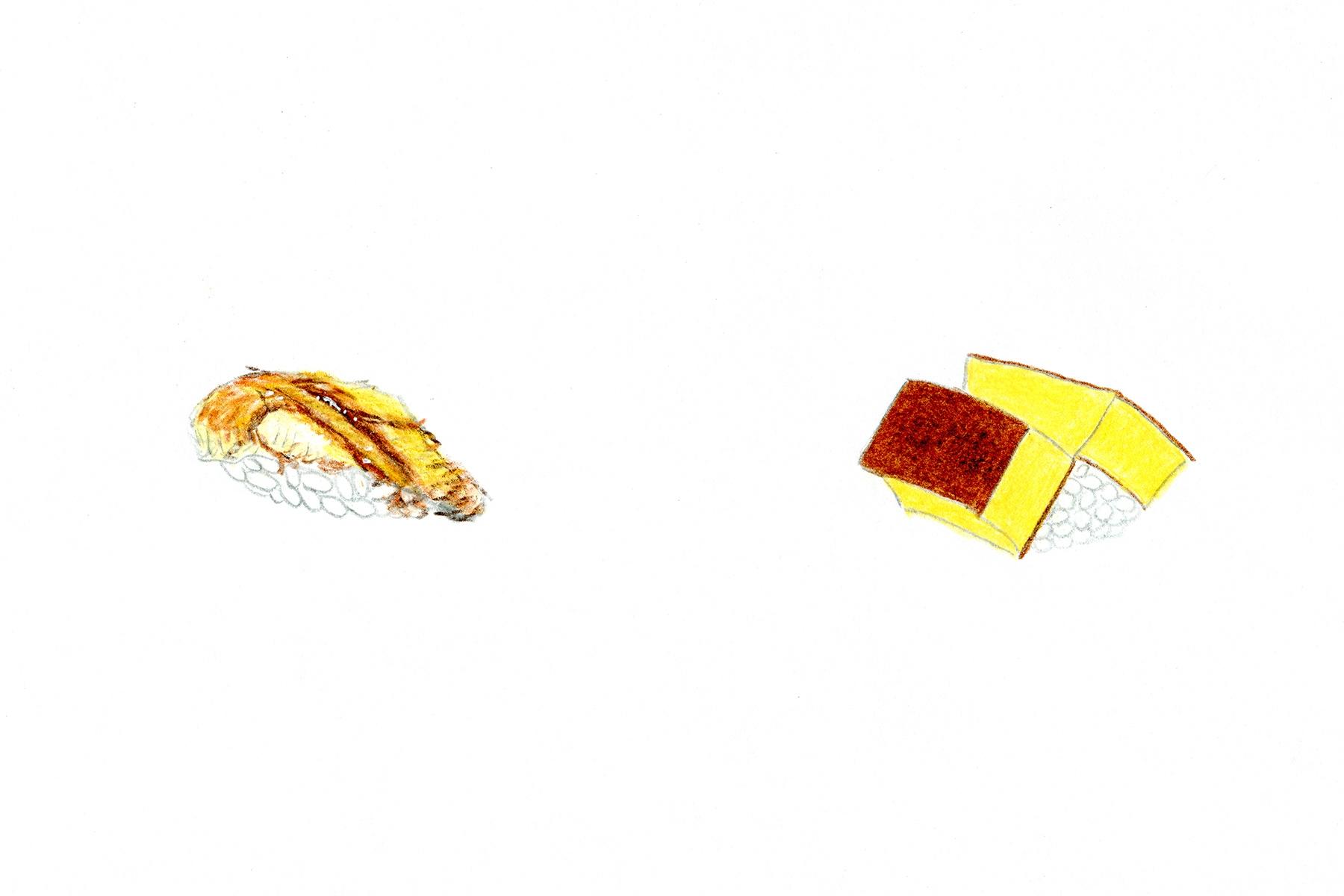

鮪のトロに続いて、鯛の胡麻醤油。これは20年以上前に、四国の漁師に教わった食べ方だという。こちらは江戸前鮨だけど?

「はい。こだわりがないのがこだわりでね、おいしけりゃいいの」

平目は、昔は身が薄くて「夏は食わぬ」といわれたが、大将は昆布締めに。同じ魚でも昔とは違う。じゃあ何を変えればいいのか?有馬さんは大将に訊いたことがある。

「そうしたら、自分が変わればいいんじゃないの?って。たとえばシャリの酢は赤か白か、シャリの大きさをどうするか。伝統を知ったうえで選択していくっていうことにすごく納得したんです」

じつは大将、江東区認定の伝統工芸マイスターでもあるという。スカイツリーの開業時には区の依頼で、江戸前寿司の元祖といわれる華屋與兵衛の握りを再現した。赤酢の酢飯で、一貫が現在の3貫分ほどもある大ぶりな握りは、今も予約制で食べられる。

ところがこれを機に、定番の酢飯も米酢の白い酢飯から赤い酢飯に替えたというから驚きだ。酢飯が変わるのは、元号が変わるくらいの大ごとでは?長年の常連さんは?

「そりゃあ、前のがいいとか、今のがいいとか言うよね。でもいいの。これ食えよって」

「粋」の本場、深川の人々

大将の新吉さんは、昭和23年生まれ。両親は明治生まれで、4人兄弟の末っ子だ。父が河岸の仲買で、母がその魚を使い、板前を雇って中野に店を開いた。中一の時、長兄が修業から帰って店に入り、そこから休みもなしに家業を手伝う日々が始まった。

「親に、お前はお兄ちゃんの手伝いをしながら学校へ行けと言われて、いやいややってたんです」

実家で5年、次は「すきやばし次郎」の小野二郎さんら錚々たる鮨職人を輩出した「京橋 与志乃」の、吉祥寺支店で4年修業。21歳で結婚し、妻の実家で昭和45年、22歳で「すし 三ツ木」を開店した。

「明治、大正、昭和と三代続いた助産院でした。でも女房はOLだし、最近は病院で出産するから、店をやってみなって」

以来、一代で49年、2020年で半世紀。大将は71歳になる。9年前、63歳で大病をしたが、入院3日目から腕立て伏せをして、退院翌日から店に立っていた。

「黙って寝ているほうがしんどいので。13歳から13日なんて休んだことがないですから。あと28年だけがんばります」

ん?足すと99歳……謎の数字を残して、大将は大病前に撮影したファッション雑誌をカウンターのお客に見せる。するとお隣の、大将よりすこしばかり年を重ねた女性客が一言。

「62か、ちょうどいい頃ね。でも今のが渋くていいわよ」

涼やかな色合いのお着物、粋な着こなし。お髪(ぐし)も華やかに結い上げた女性は、三味線か唄か踊りのお師匠さんだろうか。

釣りに行ったという話を聞けば「大変よね、陸(おか)釣りもしなきゃなんないから」とクスリと笑い、穴子は揚げましょうかと訊ねられれば「太らせようってのね」と小悪魔に返す。艶っぽくて、そして「トロを巻いて、大葉噛ませて頂戴」という好みもはっきり。こんな大人に私はなりたい。

推測するより、知っちゃったほうがやりやすい

深川は辰巳芸者のお膝元。「粋」とは、そもそも“気っ風がよくて情に厚く、芸は売っても色は売らない心意気”の辰巳芸者を指しているとか、または『佃節』には“いきな深川いなせな神田”という節があると、大将の著書『寿司屋の親父のひとり言』(講談社)に書いてある。

「祭りの時の大将も、着物で町を歩く姿がそれはそれは粋ですよ」

有馬さん夫妻の目撃情報では、着物の裾を少し上げて、扇子を袂に差して、袖に手を入れて。参道を歩くと、みんな十戒のように道を空けるという。

そう言えば、有馬さんがお祭り好きなのはわかったが、なぜそんなにも重要なのだろう。訊ねると、「人を知るチャンスだから」と返ってきた。

「お祭りでも盆踊りでも、一緒に屋台を組んだりするうちに、変わり者と言われていた人が意外といい人だとわかったり。祭りはそれが明らかになる。普段、何となく推測しながらやりとりするより、僕は、知っちゃったほうがやりやすいから(笑)。で、みんなで大きな神輿を、力を合わせて担ぐ」

そういうスパッとした性分の人に、この町はフィットしたのか。

「でも当然、自分から行動を起こして隣近所にご挨拶に行かないと門戸は開かれませんよ。祭りだけじゃなくて、町内会の草むしりとか、ゴミ拾いとかも積極的に」

鰹、赤貝、白烏賊ときて、雲丹で私たちは目を閉じた。その余韻の先に、まだまだ大看板がある。

「これはうちの絶品です。すぐ召し上がって」

穴子である。これがもう、言葉にならない。

「うーん(なんというやわらかさ)、うーん(ぷるぷる)、うーん、うーん(甘味が)、うーん(香りが)、うーん(最高じゃないか)」の、うーん6連発。有馬さんにアシストしていただくと、お盆前の穴子は脂がのって、大きく、骨も硬くないのだそうだ。大将はそれを酒と湯でさっと茹で、表面のぬめりを取って出汁の中に落とす。その塩梅の仕事である。

「おなかはどうですか?」

もう少しいただきます、という有馬さんの言葉に、私も、と続く房江さん。仲よきことは美しきかな。彼女はもともと教師をしていたが、結婚して、勝手違いの接客業に就いた。当初はシェフの目にもぐったりしていたそうだが、メキメキ頭角を現した。今では17年のベテランで、有馬さんの一歩一歩は、常に房江さんとともにあった。

「私は苦手な食べものがない代わりに、大好物も決められないんですよ。何でも好きだから」

お鮨のタネにも分け隔てなく愛を注ぐ、今思えば、まさにサービス向きの性格だったのかもしれない。

難しこんがらがった気持ちを消去して、綺麗になって帰る

延長戦の私たちに、鮑がきた。

「夏は煮鮑、冬は煮蛤」

鮑と聞いて、推定お師匠さんは「それ、私ツメつけないで食べたいわ」と注文する。大将のお鮨は、おいしいだけじゃないんだよなぁ、と有馬さんは確かめるように呟いた。

「ここへ来て大将の仕事を見ると、綺麗になって帰れる。シェフをやっているとついどんどん難しく考えて、自分はこうだからと頑なになることがあるけど、そういうのが消去されるんです」

素材とはどんなに学んでも、いや、知れば知るほど正解など出せないことがわかってしまうのだそうだ。

「だったら頭より、体が覚えてくれたほうがいいんじゃないかと思う。大将は自分で竿を作り、釣に出て体に覚えさせている。現場で見たこと、考えたことを語ることができる。そこには嘘がないから」

となると大変だ。有馬さんの料理には魚だけではなく肉もあるし、野菜も乳製品もある。ますますお店を飛び出して駆け回ることになるのでは……あれ、これやっぱり房江さんに訴えている?

さておいて、なぜこんなに学ぼうとするのかというと、「料理人がちゃんと知って、伝えなきゃ」と思うからだ。有馬さんは料理を作って商売が成り立つだけでなく「自分の役割は何か」といつも考える人である。料理業界に対しても、社会に対しても、人としても。野球少年時代、ピッチャーで4番でキャプテンは、やっぱりずっとキャプテンだ。

頃合いよく、「鉄砲巻きです」と大将が巻きものを差し出した。つけ台に置くのでなく手渡しがうれしい。本日はこれにて終了、の合図である。甘辛のかんぴょうに山葵のパンチが利いて、海苔はパリッと。最後まで粋だなぁ、なんてのんびり感心していた私の横で、有馬さんは「今日もありがとうございました」と頭を下げていた。

第八貫 了

店舗情報

店舗情報

- すし 三ツ木

-

- 【住所】東京都江東区富岡1‐13‐13

- 【電話番号】03‐3641‐2863

- 【営業時間】11:30~13:30(L.O.)、17:00~21:30(L.O.)

- 【定休日】月曜、第3日曜

- 【アクセス】東京メトロ・都営大江戸線「門前仲町駅」1番出口より30秒

文:井川直子 イラスト:得地直美