「すし 三ツ木」東京都江東区|第八貫(前篇)

-

- 連載 : みんなの町鮨

江戸三大祭りの一つである富岡八幡宮の例祭、通称「深川八幡祭り」の町、門前仲町。イタリア料理店「パッソ・ア・パッソ」を営む有馬邦明さん、房江さん夫妻が通う町鮨は、この町で昭和45年に産声を上げた大先輩「すし 三ツ木」。釣り師で和竿師、「深川の新吉さん」と呼ばれる大将も、お客さんも、惚れ惚れするほど粋な人々です。

案内人

有馬邦明

2002年、門前仲町の地にイタリア料理店「パッソ・ア・パッソ」をオープン。オーナーシェフの有馬さんとは、『僕たち、こうして店をつくりました』(柴田書店)という書籍で料理人になった経緯から独立後まで、みっちり取材させていただいたご縁。古き佳き下町が好きで、人生にはお祭りが必要。だから有馬さんと妻の房江さんは、深川八幡祭りの町に店を構えたほど。

人生に祭りは欠かせない

駅でいう門前仲町のあたりは、古くから深川の文化圏である。深川不動堂は毎月3回縁日で賑わい、8月には江戸三大祭りの一つ、深川八幡祭り(富岡八幡宮の例祭)もある。

ということで、しまった!有馬邦明さん、房江さん夫妻と約束した日は7月、深川人の彼らは、お祭りを前にざわざわしちゃってしょうがない時季だったのでは?

「大丈夫、イカワさん。今年は子ども神輿の年だから」

聞けば3年周期で、本祭の年は各町会で持っている大神輿50基以上が一斉に町へと繰り出す。これが本番。翌年はコンパクトサイズの二の宮となり、3年目が子ども神輿。彼らにとっては、来年の本祭に備えて力を蓄える年、という位置づけだそうだ。

「(出身地の)浦安では4年に1回しか神輿が担げなかったけど、深川では3年に2回担げるからとてもいいんですね。がんばれる」

うれしそうにひとり頷く有馬さん。と思いきや、あれれ、房江さんも大きく頷いているではないですか。

「私は船橋出身で、田んぼばっかりのところなんですけど秋に豊作のお祭りがあるんです。神輿も出るんですよ。小さいときからですから、もうこちら(有馬さん)よりも、お祭り前は気持ちが早まって……」

ざわざわするんですね。

「はい!」

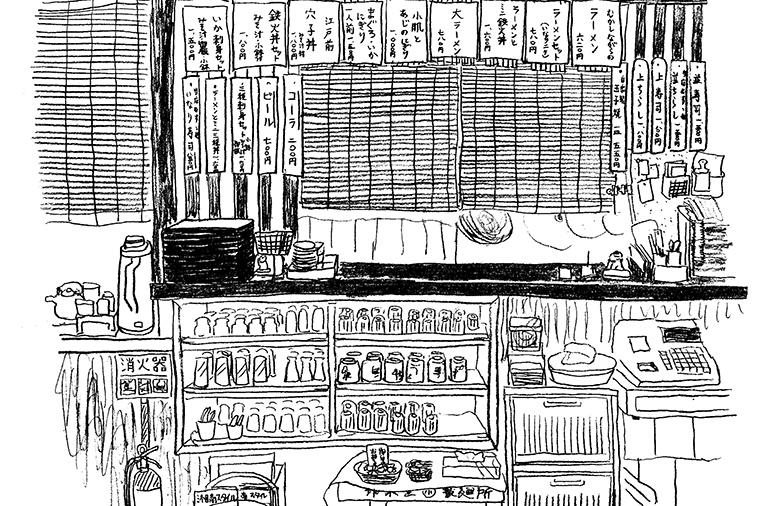

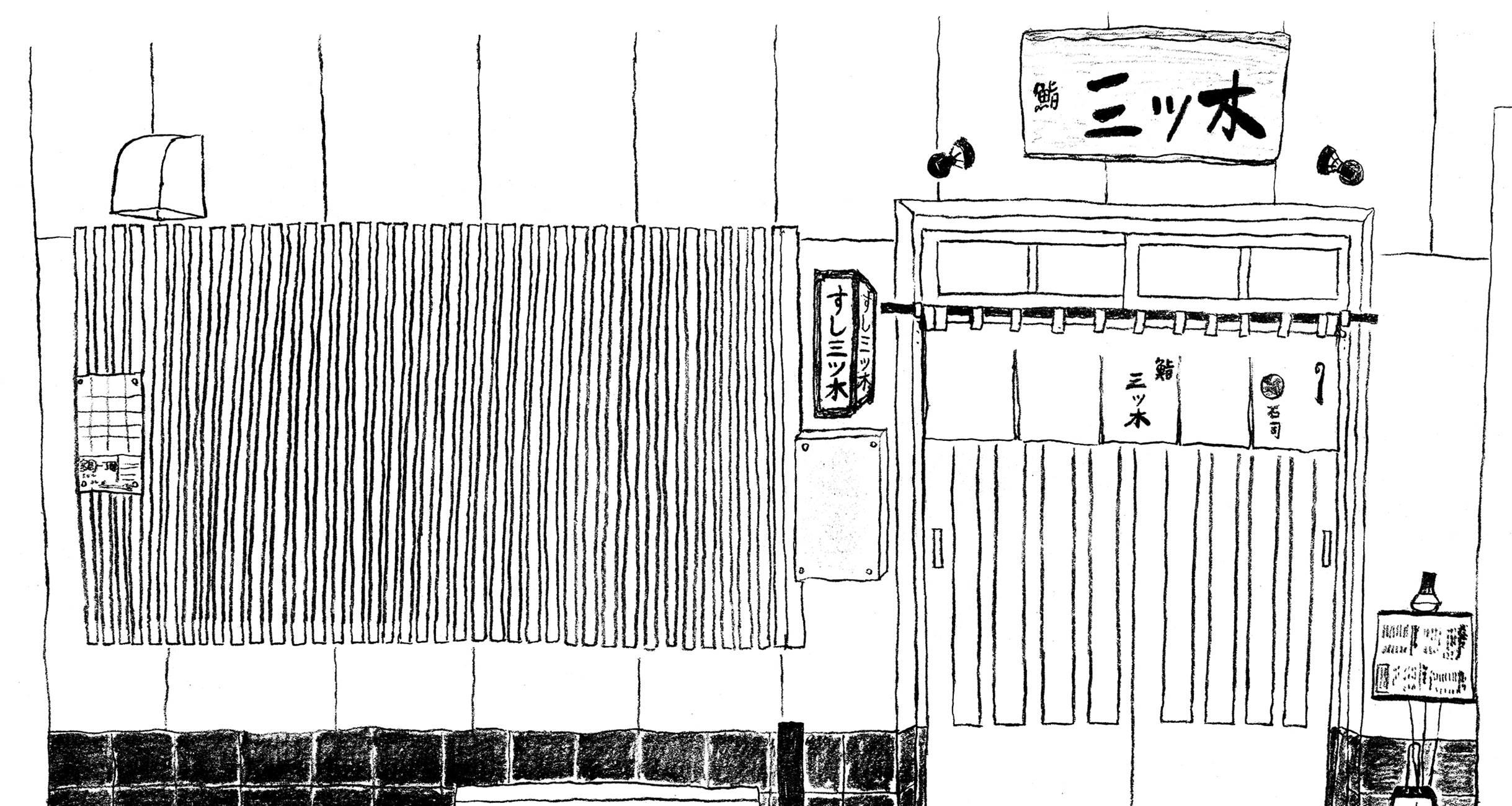

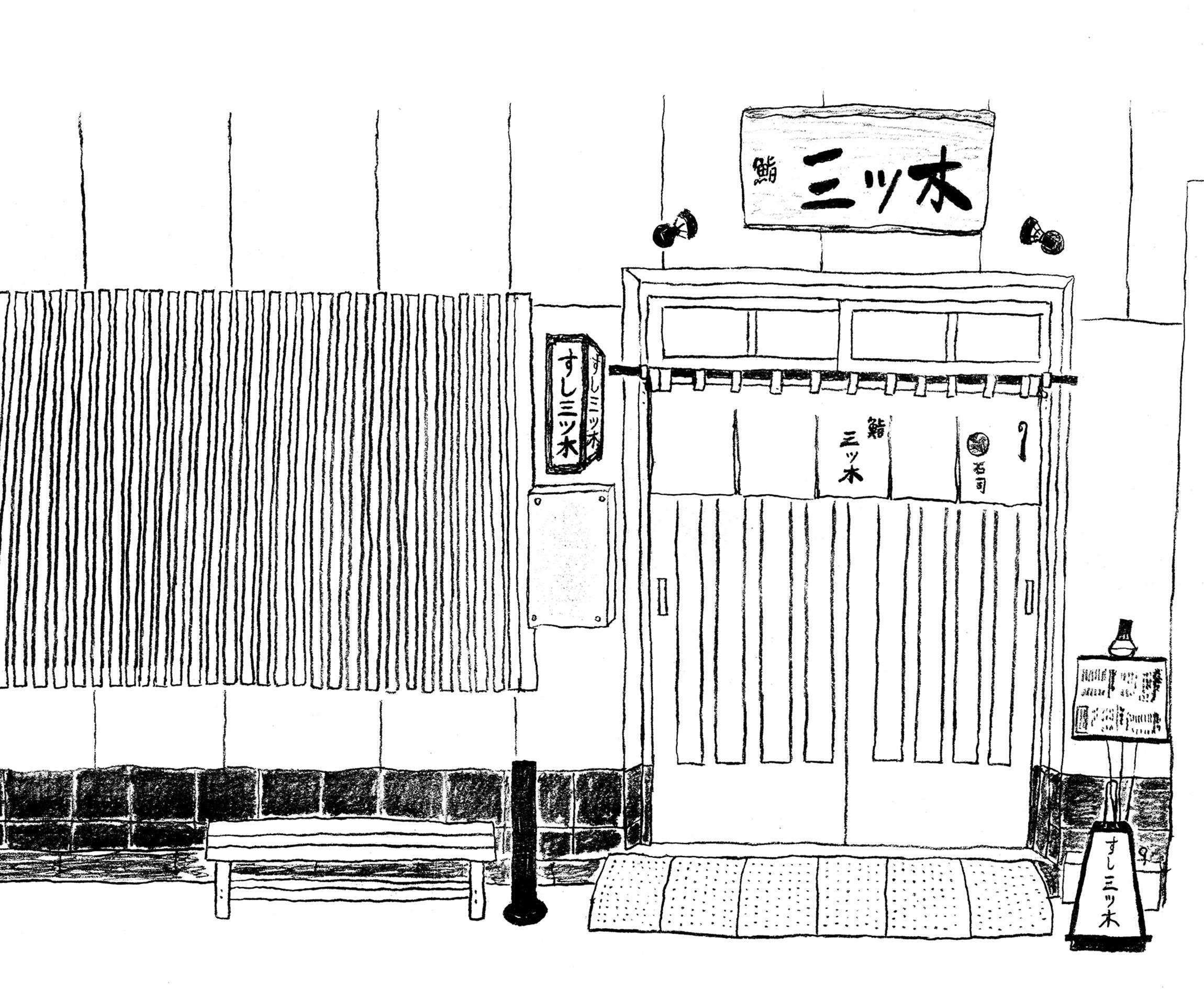

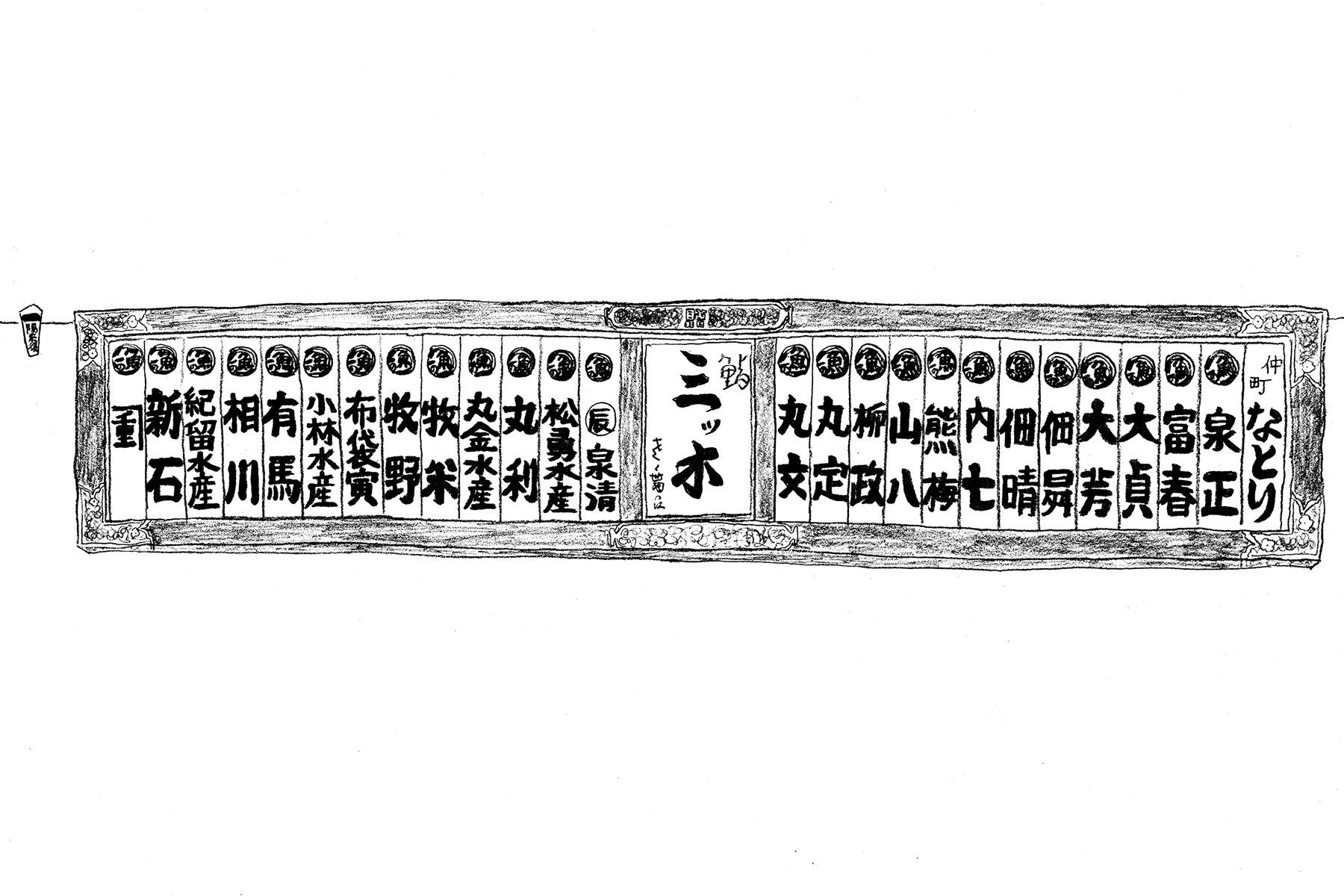

二人揃って、祭りがあるから、この町でイタリア料理店「パッソ・ア・パッソ」を開いたという夫妻。通う町鮨もここ門前仲町の「すし 三ツ木(みつぎ)」である。深川不動堂へと延びるご利益通りから折れた路地に、藍染めの暖簾がパリッとかかる、さっぱりとした美しさ。

鮨職人で釣り師で江戸和竿師、深川の新吉さん

「三ツ木新吉と申します」

カウンターへ通された3人、初対面の私に、大将が渋い声を響かせてお辞儀をされた。

「カッコいいんです」

有馬さんが、私の心の声を呟く。大将は紺地の鯉口シャツに真っ白な前掛け、足には雪駄。で、地元では「深川の新吉さん」で通っている。江戸の「粋」とはこのことか。

ちなみに、国士舘高校で柔道をしていたという大将に、「渡哲也に似ていますね。お声もお顔も」と言うと、「彼は青学の空手部ですから」と静かに返ってきた。――違うのだ。

「何か切りますか」

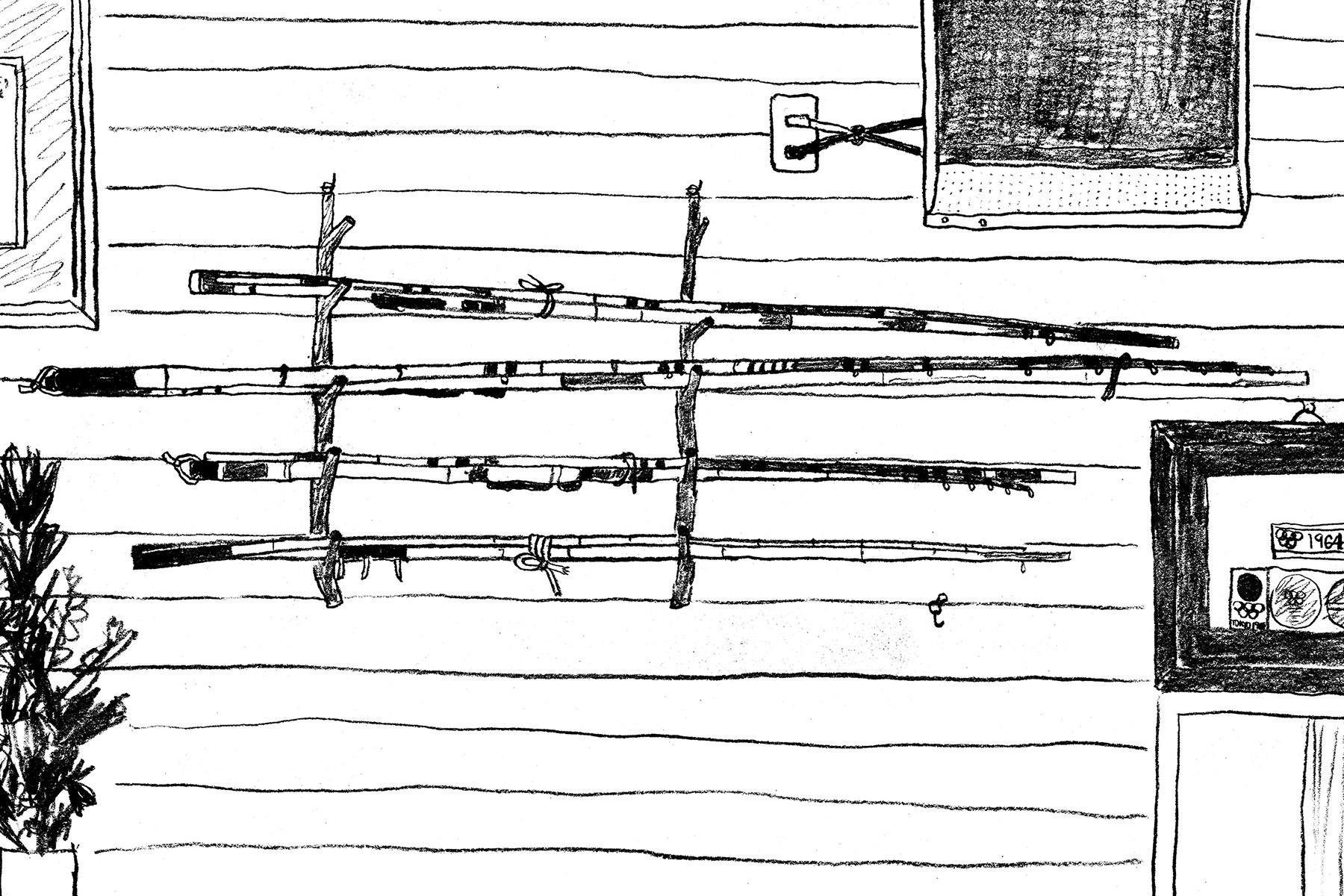

いちいちしびれながら、首をこくんこくん縦に振る私たち。すると「僕が釣った鰺」が現れた。大将は釣り師であり、自ら竿をつくる江戸和竿師でもあるという。いただいた名刺を裏返すと、「新治」という竿銘が書かれていた。

「僕も大将の竿を一振りいただいたんですよ。ほら」

有馬さんの指すほうを見れば、壁に日本刀でも包丁でもなく、釣り竿がかけられていた。なんとこれ、大将の作、ですか。

「恥ずかしながら」

そしてまた大将の釣った蛸が続く。なんとも香りよく、適度な弾力ながらすっと歯が入り、いい旨味の余韻が残る。ああ、さわやかな蛸。

大将の釣りが始まったのは、昭和45年にこの店を構えてすぐのことだった。近所の先輩鮨屋へ挨拶に行くと、釣りに行くぞ、となって船の上。ひどい船酔いになり、逆に意地になって克服した。それでも一年かかったそうだ。

「僕はお酒を一滴も飲めないんですよ。女の気持ちとお酒の味は、まだ覚えてないです」

読んだ漫画は『ドカベン』と『釣りキチ三平』

亡き女将さんは、遊びに行くのは海の上とわかっていたけれど、大将曰く「釣り未亡人」。と聞くや、房江さんが沈痛な面持ちになった。

「うちでもそこが問題になってるんです」

仕方ないんですよこれが、と体をこちらへ向ける有馬さん。

「鮎の解禁が6月1日から9月、あるいは10月まで。その中で、天候はずっと晴れでも駄目。雨が降って砂利が流れて、岩についた苔を洗い流して冷たい水が流れて、新しい苔が張って、それを鮎が食べて何日後とかあるんです。条件が整ったタイミングに行けるわけでもない、ならば、行ける時に行く」

ほうほう。

「で、明日も行くわけです」

ええっ!?

「深夜から行って、お昼まで釣って帰ってくる」

私のほうに向きながら、確実に房江さんへ訴えている。房江さんは、ほらねという目で笑っている。そこへ、ナイスタイミングでカリッカリに揚がった穴子がきた。中はほっくり、香ばしい。

「鮎は特別に難しい魚で、10mくらいの長い竿を使って、生きているおとりの鮎を泳がせて引っかける」

友釣りですね。あれ今、私、油を注ぎましたか?

「その通り!鮎は成長途中から苔しか食べなくなるので、餌では釣れないんです。だから苔のついた岩場におとりの鮎を流し込んで、縄張りを持つ魚だからそれを追い払おうとする時に引っかける」

房江さんは静かに梅酒のソーダ割りに移行して、私もビールを一本追加する。

「あ、僕お燗がいいです。でね、つまり食べものでなく習性で釣るんですね。だから習性を理解しないといけないし、同じ川でも5m違えば釣果(ちょうか)が違う」

全部言い切った有馬さんは清々しく、「僕が読んでいた漫画は二つだけ。『ドカベン』と『釣りキチ三平』です」となぜか胸を張った。

門前仲町に、日本素材の先生がいた

知らない人のためにことわっておくと、有馬さんは、日本の素材についてのスペシャリストだ。この好奇心と探求力とフットワークの軽さで、河岸はもちろん、海にも山にも足を運んできた。そうして魚介や野禽が食べているもの、育つ環境からすべてを知ろうとする。

どこそこ産の何々です、とは本質が違う、彼がつくりたいのは「理由のある料理」だ。この時季のこの産地の素材である理由、その表現がこの日の一皿になる理由。だから、彼の皿には思いつきでは決して得られない、必然性がある。

しかしこの基盤を得られるまでには、2002年の開店からパッソ・ア・パッソ(一歩一歩)、変遷してきた歴史がある。

開店当初は、千葉から来た新参者がこの町を知るために、手がかりとなるお店を探していた。

「どんな人たちをその町のお客さんのベースと考えればいいのか。何年も続けられているお店は、やっぱり必要とされているお店だと思うので、どんなことをされているのか」

当時は自分と同じ土俵にある西洋料理店を中心に。しかし「素材」を勉強したいと思った時、むしろ鮨、天麩羅、うなぎなど、最高の先生たちがこの町にはいた。「すし 三ツ木」はもちろん、魚の先生だ。

「最初は何を聞いていいかもわからないですよね。でも、“大将、この鰺おいしいです”って言うと、“今の時季こういう鰺はね”って、何でも全部教えてくれるんです。同業者にも。教えたってもちろん同じにはならないですから」

教わりたいから、「すし 三ツ木」ではおまかせにする。今日はここを食べなさい、というものが出てきて、そこで学ぶことができるから。

第八貫(後篇)につづく。

店舗情報

店舗情報

- すし 三ツ木

-

- 【住所】東京都江東区富岡1‐13‐13

- 【電話番号】03‐3641‐2863

- 【営業時間】11:30~13:30(L.O.)、17:00~21:30(L.O.)

- 【定休日】月曜、第3日曜

- 【アクセス】東京メトロ・都営大江戸線「門前仲町駅」1番出口より30秒

文:井川直子 イラスト:得地直美