さいきとワルツ2/2

-

- 連載 : 僕らが尊敬する昭和next.

2019年に7年を迎えたばかりのワインスタンド店主に、同じ恵比寿の街で、創業71年の居酒屋が教えてくれること。歴史も、扱うお酒もまるで違うけれど、どちらも「酒場」。人は何を求めて酒場へ足を向け、どう迎えられ、どんな気持ちで呑みたいのか。大切なことは、令和の夜も昭和の夜もたぶん、それほど変わらない。

登場人物

昭和/酒寮さいき Shuryo Saiki

僕/大山恭弘 “Wine Stand Waltz”〈ワイン スタンド ワルツ〉

みんな「お母さん」に会いに来た

「酒寮さいき」は、終戦3年後の昭和23年、渋谷橋のあたりで開業した。

隣町の恵比寿に木造一軒家を構えたのは、その翌年。戦火によって焼失した恵比寿駅も、まだ寄せ集めの木材によるバラックだった時代。

初代の齋木櫻子さんは、1階が店舗、2階は住居という建物を建て、それが70年後のいまも遺っている。

着物に白い割烹着の女将は、酒場の隅々にまで目を光らせた。

35年来の常連によると、もの静かだがぴしっと筋の通った人。行儀作法、お魚の食べ方などに厳しい人。

酔客の絡み酒、女性の甲高い声、横柄な物言いなど場にそぐわないお客には、どんな偉い人であろうが「今日はお帰りくださいな」とレッドカードを出す。

だから、「さいき」という酒場の秩序は保たれた。

文士も役者も、政治家も学生も、みんな女将を「お母さん」や「ママさん」と呼び、顔を見れば安心し、彼女を慕って足を運んだ。先の常連客曰く、彼女ができるとお母さんに会わせるために連れてきた。

二代目は息子の邦彦さん、通称はクニさん。お酒が好きで少々やんちゃ、しかし不思議と愛される人だった。

歌舞伎、新劇とあらゆる芝居を愛し、文学に耽る。博識で、カウンター越しにどんな質問や相談を投げかけても、バシッと的確な答えを返してくれたそうだ。

粋人であり、ロマンティストでもあった。

いつも店の窓を開けていたのは、近年まで冷房がなかったせいもあるけれど、何より草花の好きなクニさんが、風に運ばれてくる花の香りを好んだからだ。

「さいき」の軒先には、綺麗に手入れされた植木が並んでいる。

櫻子さんは11年前、クニさんは昨年に他界し、世話をする人はいなくなったが、現在も近所の花屋さんが定期的に草花の面倒を見てくれる。

僕は酒場という「場」が好きなんだ

「さいき」には、櫻子さんが定めた習わしがいくつかある。

たとえば、終電に間に合うよう、閉店は10分ほど進めた柱時計で23時まで。

入店するお客は「お帰りなさい」の言葉で迎え、夜の街に出て行くお客は「行ってらっしゃい」と送り出す。

それらは櫻子さんからクニさんへ、各時代のアルバイト――学生や役者の卵、現在ではアジアからの留学生たち――へと引き継がれている。

「ワイン スタンド ワルツ」の大山恭弘さんは、初代にも二代目にも会えなかったけれど、ひとりで暖簾をくぐったとき、彼らが遺したその一言に迎えられ、こう確信した。

酒場とは、「いらっしゃいませ」と「お帰りなさい」が一緒になる夢の仕事。

「結局ボクは“場”が好きなんだなって。ワイン屋なのにあまり生産者を訪ねたりしないのは、ワインが造られるプロセス以上に、酒場という現場が好きだから」

店主とお客とのセッション、呑み手同士のゆるやかな連帯、それらが渦巻く現場でしか生まれない、共感や喜びや癒やしといった感覚。

「もしも人生が祭りで、ともに呑める空間を何十年もずっと変わらずこの地『恵比寿』で続けていくことができれば、それが最高」

恵比寿の大先輩は、「普通」を日々淡々と続けてきた。その結果の71年。

同じ街で酒場をやって行くからには、せめて背中の見えるところまでは辿りつきたい、と開店7年のワイン屋店主は思う。でも、「さいき」を訪れる度、むしろ背中は遠く思えて仕方がない。

ただひとつ。孫世代の彼は祖父母のようなお店に敬意を持って、自分のお客たちを、心の中で「お帰りなさい」と変換して迎えている。

――「さいきとワルツ」おしまい。

- さいきのこと

- 酒寮さいき Shuryo Saiki/昭和23年創業

第二次世界大戦時、渋谷も恵比寿も大空襲の被害を受けた。「酒寮さいき」は、人々がようやく立ち直り始めた昭和23年、渋谷で立ち上げ、24年から恵比寿に建てた木造一軒家の店となる。

昭和40年代までの恵比寿はまだ住宅も多く、道路は砂利道。どの家も道端に七輪を出して魚を焼いていたそうだ。その後の再開発やバブルの地上げなどで恵比寿の街は激変し、いまや老舗でも木造家屋となると、おそらく「さいき」一軒が残るのみ。

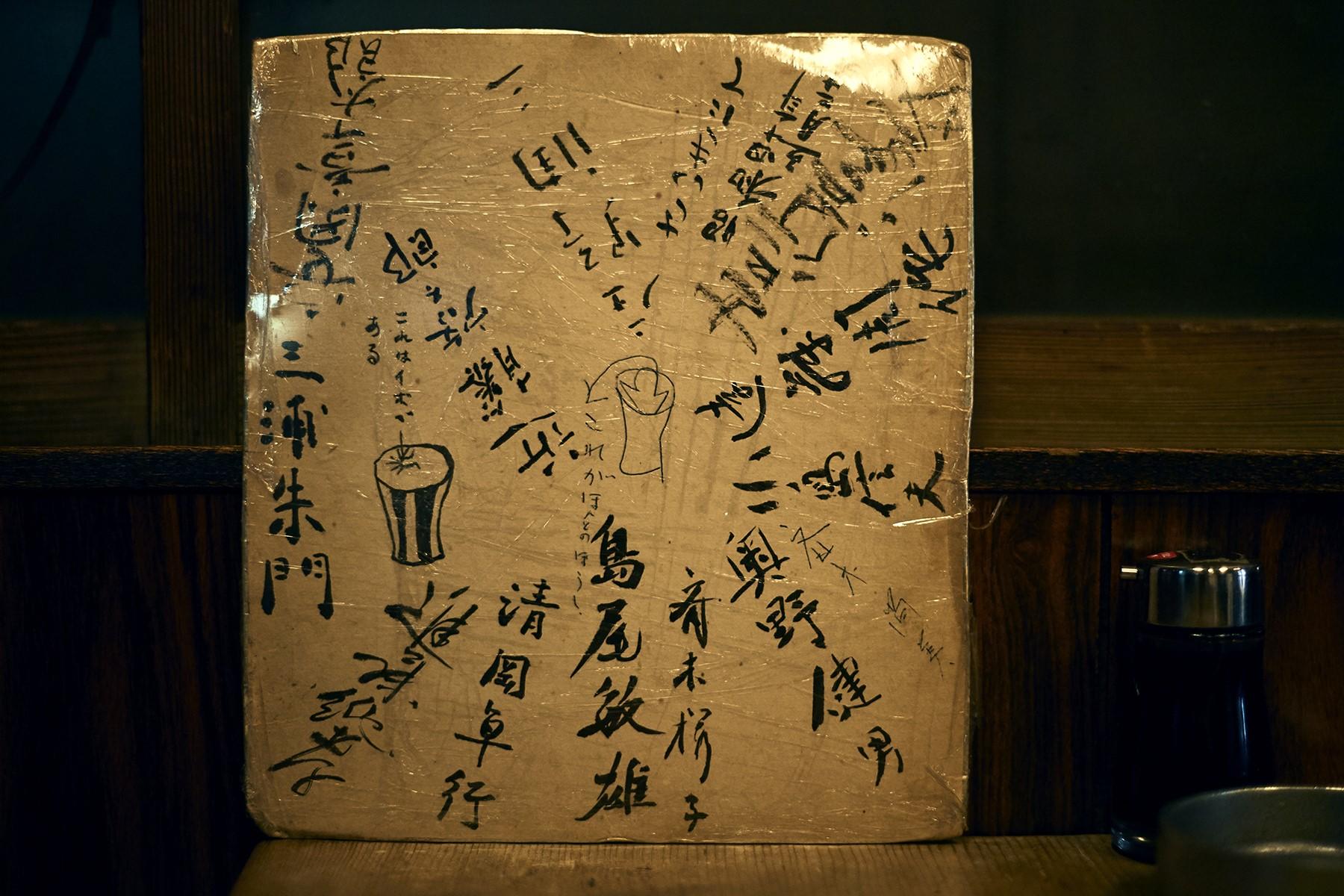

初代は齋木櫻子さん。彼女を慕って、後に戦後文学の旗手となる若手作家たち――島尾敏雄、吉本隆明、遠藤周作、安岡章太郎、吉行淳之介――らが夜な夜な訪れ、文学論を闘わせていたという。もちろん「さいき」には、学者や医者、会社員、学生、役者などあらゆる人が呑みに来た。

櫻子さんは彼らの顔を見て、仲のいい先客がいれば隣に通し、そりの合わない者同士は席を離して交通整理。お行儀の悪いお客はぴしっと叱る。

そうして「お母さん」に叱られて、後日謝りに来ては迎えられて、かつての若者はお酒の呑み方を覚えていった。

二代目で長男の邦彦さんは、2018年、「さいき」が70周年の年に他界した。跡を継いだ三代目は妹の西川尚美さん、お店に立つのはクニさんの盟友である髙橋利行さんである。

髙橋さんは若かりし頃、麻雀仲間だったクニさんに「板前が辞めるからちょっと手伝ってよ」と言われて店に入り、はや20年あまりが経ってしまった。自身も数年前に大病をしたが、「『さいき』がなくなると困るってみんなが言うもんだからさ、辞められないよ」。

そう、この店の常連客の絆は強い。80代の超常連をトップに、仕事も役職も関係なしの「さいき」歴による年功序列。職場や学校でもなく、気に入りの酒場で結びついた先輩後輩という心地よいサークルは、この建物とともに生きている。

店舗情報

店舗情報

- 酒寮さいき

-

- 【住所】東京都渋谷区恵比寿西1‐7‐12

- 【電話番号】03‐3461‐3367

- 【営業時間】17:00~22:00(L.O.)

- 【定休日】土曜、日曜、祝日

- 【アクセス】JR・東京メトロ「恵比寿駅」より3分

文:井川直子 写真:キッチンミノル