グリルさんばんとスプレンディド1/2

-

- 連載 : 僕らが尊敬する昭和next.

イタリアで11年、数々の星つきリストランテで修業を重ねた「オステリア スプレンディド」シェフ、小早川大輔さんは葛飾区の亀有っ子。子どもの頃から家族で通い、イタリア時代も帰国の度に顔を出すのが「グリルさんばん」。スナックみたいな店構えだけど、実は帝国ホテル出身の料理人が作る実直な洋食です。

登場人物

昭和/グリルさんばん

僕/小早川大輔 “オステリア スプレンディド”

お父さんの「行くか」が出たら洋食の日。

イタリアの星つきリストランテそのもの、といえるエレガントな「オステリア スプレンディド」。シェフを務める小早川大輔さんは、緻密かつ繊細に計算された美しい料理が真骨頂。だがというか意外にもというか、彼のルーツは庶民の町、葛飾の亀有だ。

実家は、北口の賑やかな商店街にあった「味の一番」という中華料理店。地元情報によると、チャーハンや餃子、ラーメンがおいしいと評判の店だったそうだ。

「亀有は下町気質の土地柄で、近所はみんな知り合い同士。子どもの頃は、学校から帰れば友だちが勝手に居間に上がってゲームをしていたり。年賀状なんて送らずに持って来る(笑)」

お父さんの「行くか」という鶴の一声があった日――それは大抵、何かいいことがあったとき――に、両親と兄の一家4人で向かうのが洋食屋「グリルさんばん」。ご馳走の合言葉だ。

小早川さんの注文は、小学生だった当時からチキンカツ一筋。母と兄は若鶏の半割りグリル、父はポークソテー生姜風味と瓶ビール。1人1杯のオニオングラタンスープもマスト。全員、ブレない。

「僕はチキンカツ以外、食べた記憶がありません。飽きないんですよ。なんでかな?」

料理もスープもなかなかのボリュームなのに、ライスまでぺろりの成長期だった。

帝国ホテル出身の下町料理。

彼が高校へ上がる時、一家は足立区へ引っ越してしまったけれど、亀有の友だちに会うとなったら「グリルさんばん」。イタリアで修業していた11年の間にも、帰国するとここで幼馴染みとチキンカツを食べた。

「変わらない味だから、ほっとするんです。普段、レストランの料理を食べるときは集中して感度を研ぎ澄まして食べるけど、ここでは何も考えずに食べていますね。料理人になってからもやっぱりおいしいなと思う、カツン!とくる強めの味です」

強めの味。それは土地に合わせたチューニングによるものだ。

「うちは下町料理ですから」

そう穏やかに語る「グリルさんばん」オーナーシェフの土屋治幸さんは、じつは帝国ホテルの出身。かのムッシュ、村上信夫シェフが率いる厨房で、フランス料理を学んだ人である。

名門「東洋軒」の料理長を務めていた叔父に憧れて料理人を志し、昭和33年、19歳で帝国ホテルに入社。いきなりスープ部門に配属されて、フランク・ロイド・ライトが設計した美しい本館(当時)の厨房に立つ。

2年後に新館が竣工されると、村上シェフの異動に伴い、土屋さんも新館の厨房へ。オードブル部門で3年半、その後バンドの生演奏が流れるカフェレストランで4~5年修業した。

村上信夫シェフのレシピを書いて書いて。

この新館で出会ったのが、メインダイニングでサービスを務めていた治子さんだ。夫妻は昭和39年の東京オリンピック閉幕直後、11月に結婚。男子選手村で料理長を務めた村上シェフも役目を終え、結婚披露宴に出席してくれた。

「誰にでも優しくて、顔を見れば声をかけてくれる気さくな方でしたよ」と治子さんがいえば、治幸さんもそれに頷く。

「私たち下の者に対しても、決して怒ることなどありません。メニューがわからないときも、これはね、とわかるまで丁寧に教えてくれました」

帝国ホテルに入るまで、土屋さんはベーコンさえ知らなくて、「こんなおいしいもの、おふくろに食べさせてやりたいな」と思ったそうだ。ほかのコックも同じこと。

村上シェフには、フランス料理など見たことも食べたこともない彼らに現地のリアルな料理を教え、日本におけるフランス料理を育てる使命があった。

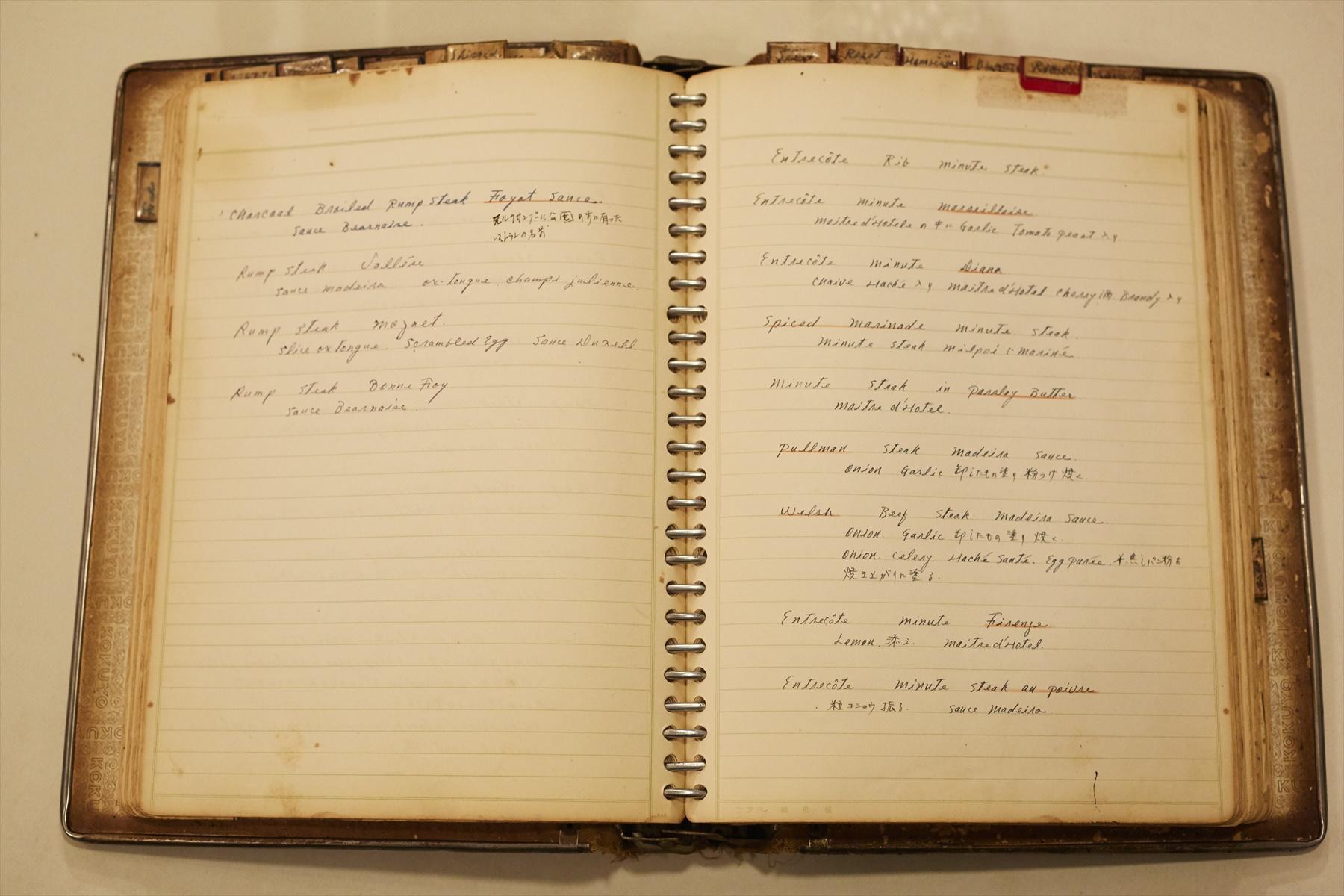

若手のコックは当時、朝8時から深夜24時まで働いたが、この間に休憩が2時間ある。土屋さんはこの隙間にアテネフランスへ通い、フランス語の表記を習った。帰宅しても村上シェフのメニューとレシピを書いて書いて書きまくり、異国の言葉と料理を覚える毎日だ。

「昔のメニューは、フランス語と英語とドイツ語がごちゃ混ぜだったんです」

土屋さんのノートにびっしりと埋められた万年筆の文字は、優しい筆跡で几帳面。半世紀経った今も、頁の上には若い料理人の熱意がほとばしっている。

――グリルさんばんとスプレンディド2/2につづく

- 小早川さんのこと

- 小早川大輔 Daisuke Kobayakawa/1976年生まれ

イタリア帰りという言葉も死語になるほど、現地修業が当たり前の時代。日本人コックの滞在期間はどんどん長期化したが、小早川大輔さんはついに10年超えである。

2005年から11年間にわたり、北から南まで、数々のリストランテで働いた。修業では「どんな店で、何を学ぶか」が重要になる。彼の場合は、たとえば二つ星から三つ星へと駆け上がっていく時代の「ザンクト・ウベルトゥス」(トレンティーノ=アルト・アディジェ州)など勢いのある店を選び、研修生ではなく、厨房でしっかり戦力になってきた。

料理から菓子まで等しく突き詰めてきた彼は。二つ星「カーザ・ペルベリーニ」に在籍中、権威ある『ガンベロロッソ』でベスト菓子職人の一人にも選ばれている。

2017年に「オステリア スプレンディド」の五代目シェフに抜擢され帰国。同時に店は贅沢なリニューアルがなされ、ソムリエールにもイタリア18年の齋藤貴子さんを迎えている。だから、料理とワインはもとより、雰囲気も会話もひっくるめてイタリアを旅している錯覚に安心して落ちていける。

日本に帰ってきた今、小早川さんは日本の食材に夢中だ。地元の素材を愛するのはまさにイタリア料理の根幹。日本の風土から生まれる素材が、菓子細工のように繊細な感性と計算によって、現代のイタリア料理となる。

そういえば「グリルさんばん」のオニオングラタンスープも、「とろとろになった玉葱が先になくなってしまうと寂しいので、スープとのバランスを計算しながら」食べるのだそうだ。

店舗情報

店舗情報

- オステリア スプレンディド

-

- 【住所】東京都渋谷区東4‐6‐3 Belle Air 地下1階

- 【電話番号】03‐3406‐0900

- 【営業時間】18:00~23:00(L.O.)

- 【定休日】日曜(月曜が祝日の場合は営業、翌月曜休)

- 【アクセス】JR・東京メトロ「恵比寿駅」より12分

文:井川直子 写真:鈴木泰介