ぼくが新幹線で広島へ行くのは「はまもと」にふらりと寄りたいからだの巻。

-

- 連載 : 酒場の入口、酒場の出口。

関東で暮らしていると、広島への交通手段が悩ましい。飛行機でビュンと行くか、新幹線でジュワッと向かうのか。目指す酒場への所要時間は、ほとんど変わらない。そこで、加藤ジャンプさんは考える。広島で飲むなら、よそ者じゃない風情を漂わせたいと。となると、新幹線がいい。広島駅から路面電車に乗って、あれれつい来ちゃったよ、なんて趣きで「はまもと」の暖簾をくぐれば、広島の夜が始まるのだ。

縁もゆかりもないけれど、広島に帰った気がするのは、なぜ?

広島は良い。

最近まで、ぼくの知っている広島はずっと、カープと『仁義なき戦い』と『はだしのゲン』だった。

基本はライオンズファンだし、実家は横浜なのに、友達にはずっと「セ・リーグはカープ」と言ってきた。筑紫哲也も広島ファンだったし、大学生の頃は、むしろライオンズファンよりそっちを主張してたくらいだ。『仁義なき戦い』は、『おやこ刑事』というドラマで金子信雄ファンになったのがきっかけで夢中になってビデオで観た。『はだしのゲン』は、いまでも教科書にすればいいと思っている。広島は意識の隅にいつもあったけれど、40代になるまで行ったことがなかった。

ところで、人にとって、ある土地に「馴染む」とはどういうことなのだろうか。僕はオーラみたいなものが一切ないタイプで、たとえば飲み屋にそこそこ通ってもなかなか憶えてもらえない。近頃、ある酒場で、どういうわけかサインを求められて書いたが再訪したら見当たらない。よくよく見たら、高名な飲兵衛大先輩の色紙の下敷き乃至は台座にされていた。で、その色紙の惨状をじっと見ていたのだが、その呆然とした私を見ても、店の人は思い出してくれなかった。そういう店はいつ行っても「はじめまして」である。

で、土地に馴染むというのは、再訪するたびに、ちょっとでも「帰ってきた」気がすることなんじゃないだろうか。そして近頃、広島に行くと「帰ってきた」気がする。それは広島の、酒場のおかげだ。

そもそも、いい酒場とは、ただ「飲みたい」が先にあるのではなくて「今日、あそこに行きたい」と強く思える店である。なんでもいいから飲める店ではなく、「あそこで飲みたいなあ」としみじみ思って、でも、それが叶わないと思いが募る、そういう店こそが、いい酒場である。

たぶん、人と同じだ。誰でもいいから会いたいという気分もあるけれど、そうやって会うとほとんど後悔しかない。その理由は、近代文学なんかが散々証明しているので書かない。で、「あの人に会いたい」なんて思うことは人間の場合、亡くなってからだったりするが、酒場もそうだし、とにかく東京なんかで、締め切りギリギリで書き上げた原稿をWiFiだけがありがたいナントカカフェとかから送信した瞬間に、「いまからあそこに行きたい」と思ってやまない店が広島にはある。それで、すっかり広島に馴染んだ気がしている。

広島で、いの一番に行くとなると「はまもと」なのだ。すなわち「はまもと」は僕にとっての広島の入口だ。

自宅から羽田へのアクセスは悪いほうではないけれど、「はまもと」に、ふらりと寄りたいから広島には新幹線で行く。肝心なのは、広島駅についてからで、そこで、地元の人の気分で、案内板を見ないで、さもよく知ってる風に路面電車に乗るのである。広島は路面電車が充実していて、新参者でも路面電車でほいほい行きたいところへ行ける。

「はまもと」へは、路面電車の八丁堀を降りてすぐなのだが、その入口は狭い。実際に人がすれちがうのがやっとという狭さだし、そもそも、一見、すでにやめてしまったかと思わせるビンテージな2階建ての、かつてのマーケットの一角にある。

狭い入口は、都会のダンジョンの様相で昼でも薄暗い通路を通っていくと、中に一軒、蛍光灯の明かりが日中でも煌煌とついていて、格子戸の四角いガラスから覗くと長いカウンターが見える。その上にずらりと惣菜が並んでいて、これが飲兵衛なら景色だけで一合はいける。思い切って引き戸をガラリと開けると、気持ちいのいい挨拶で迎えてくれる。

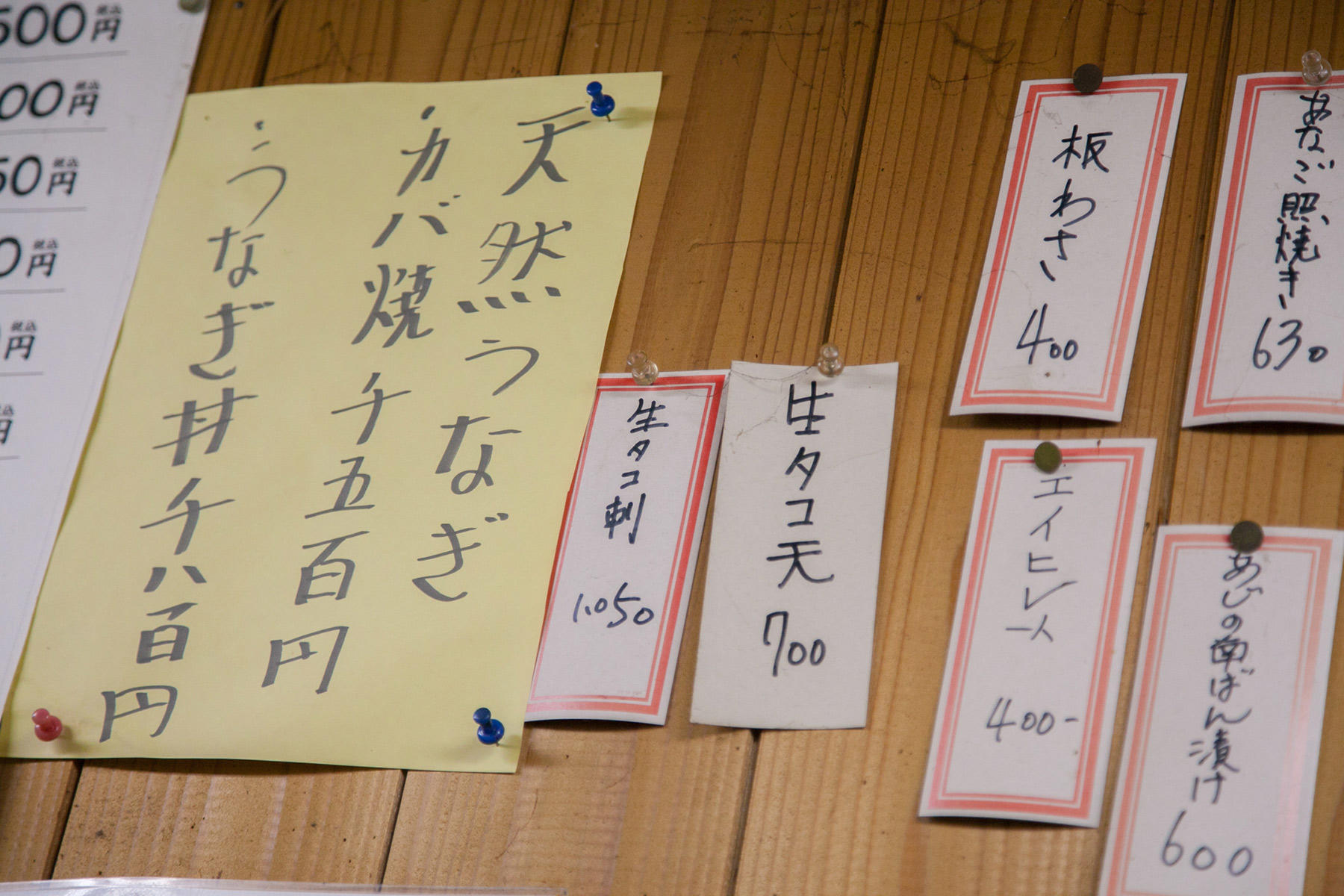

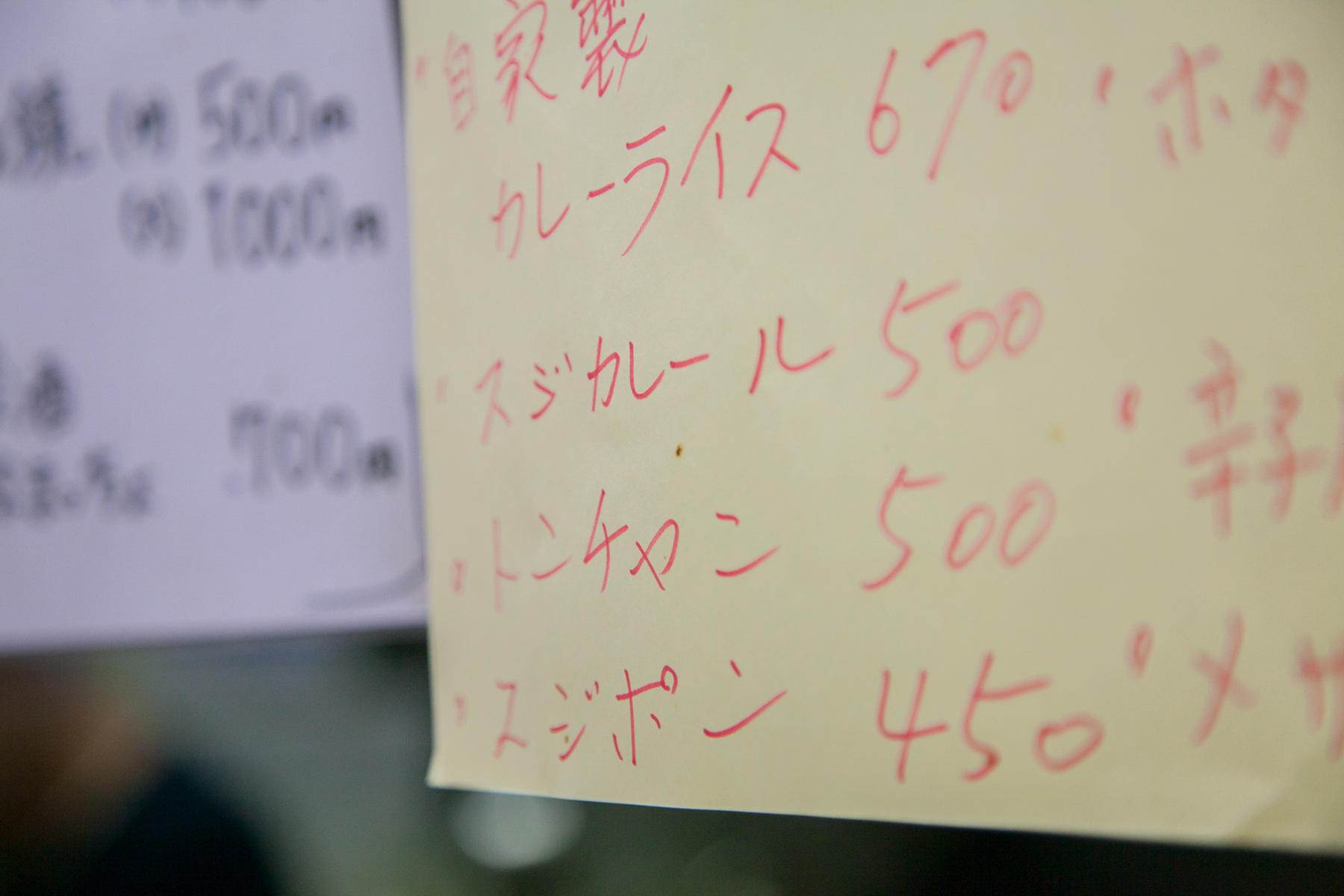

「ないものはない」と思えるほどの豊富なメニューに楽しくなる。

「おお、いらっしゃい」

この「おお、いらっしゃい」の「おお」の部分が大事で、「おお」がついただけで、ただの「いらっしゃい」から「おお、久しぶり」のニュアンスが加味されるのである。憶えてくれている。広島に馴染んだ、と思える瞬間である。

さて、挨拶の声の主はというと、店を切り盛りする浜本さん兄弟である。お兄さんはエプロン、弟さんは調理服を着ている。実は、僕は最初、ふたりは夫婦あるいはパートナーなのかと思っていた。硬軟、緩急、阿吽、どの瞬間も息が合っている。そういうふたり組は、兄弟も姉妹もお笑いコンビも最終的には夫婦の空気を醸し出しているのかもしれない。

兄弟は広島にとっての築地のような、魚市場のある町、草津から通っている。実家は魚屋だったそうで、たしかにここでは魚にハズレがない。

その日いただいたサバは、皮だけ見たらカツオのような、武将の鎧の如く鈍色に輝き、その身は瀬戸内でのほほんと生きてきたはずなのに、しっかりと歯ごたえがありながら、サバのサバたる、魚の旨さの塊のような旨味がつまっていた。

珍しいものも、よく置いている。

うなぎは天然、川獲れの蒸さない蒲焼きである。どっちの肩を持つわけではなく、関東のふわふわもいいが、西の、歯ごたえを十分に感じる、すなわち口どけよりも噛むほどに身がほどけるほどに「鰻の味」の、しみじみとした旨さを味わう蒲焼きは、生まれ故郷の小川を思い出すようだ。それは、今日を昨日の続きのように生きていまいか自問自答してしまうほど、心の底に訴えかけてくる旨さだ(実際の故郷は素っ気ない住宅街で川は汚かった)。

とにかくメニューが豊富で、これも、帰省したら滅多やたらにご馳走をつくりたがった実家のようで楽しい。魚も旨いが肉もよくてテールスープは、おかずにできるぐらいメリハリの効いた塩加減だから肴すらも咀嚼したくない根っからの「馬食抜きの鯨飲飲兵衛」にはうってつけである。

カレーも汁だけ頼める(かつて浅草で、カレーを汁だけ注文したらラーメン鉢に山盛りに出してくれた。以来、カレーを汁だけ注文するのはギャンブルだと思っている)。このカレーがまた、「逆立ちするほど旨いドライブインのカレー」という塩梅で、冷や酒にぴったりなのである。

いとまの際、「うん、うん、ありがとうね」の後につづけて弟さんは毎度「また、おいでね」と言う。その奥でお兄さんが「うん、うん」と頷く。ふたりの「うん、うん」を見ると、この町に引っ越したくなる。

――つづく。

「はまもと」における酒と肴の記録と曖昧な記憶。

店舗情報

店舗情報

- はまもと

-

- 【住所】広島県広島市中区八丁堀13-7

- 【電話番号】082-221-9741

- 【営業時間】11:00~14:00、17:00~22:30頃

- 【定休日】日曜、祝日

- 【アクセス】広電「八丁堀停留所」より1分

文:加藤ジャンプ 写真:宮前祥子