「天寿し」東京都三鷹市|第五貫(後篇)

-

- 連載 : みんなの町鮨

暖簾をくぐれば、お客はオール地元人。町鮨の見本のような「天寿し」に、三鷹台に縁も所縁もなかった一瀬智久さんが通い始めて13年。「三鷹バル」のオープンをきっかけに、仕事の節目、ご褒美に足を運ぶのが、ここ。食べて飲んで語らって、おいしい楽しい時間が過ごせることが、何よりなんです。

巻き物はおつまみです。

案内人

一瀬智久

2006年10月、わずか3.5坪の古い一軒家をDIYによって改装した「三鷹バル」を三鷹台に開店。私はその数ヶ月後に取材させてもらった。真っ暗な町にぽっかりともる灯り。そこには銭湯帰りの親子がいたり、残業を終え「おなかすいた」と駆け込む女性がいたり。あっという間に、小さな町のさまざまな人々に歓迎され、遠くからも人が集まるバルとなった。現在、一瀬さんは高円寺にオープンした「バルトリツカレ男」に立ち、スタッフ不足により昨年から「三鷹バル」は休業中。

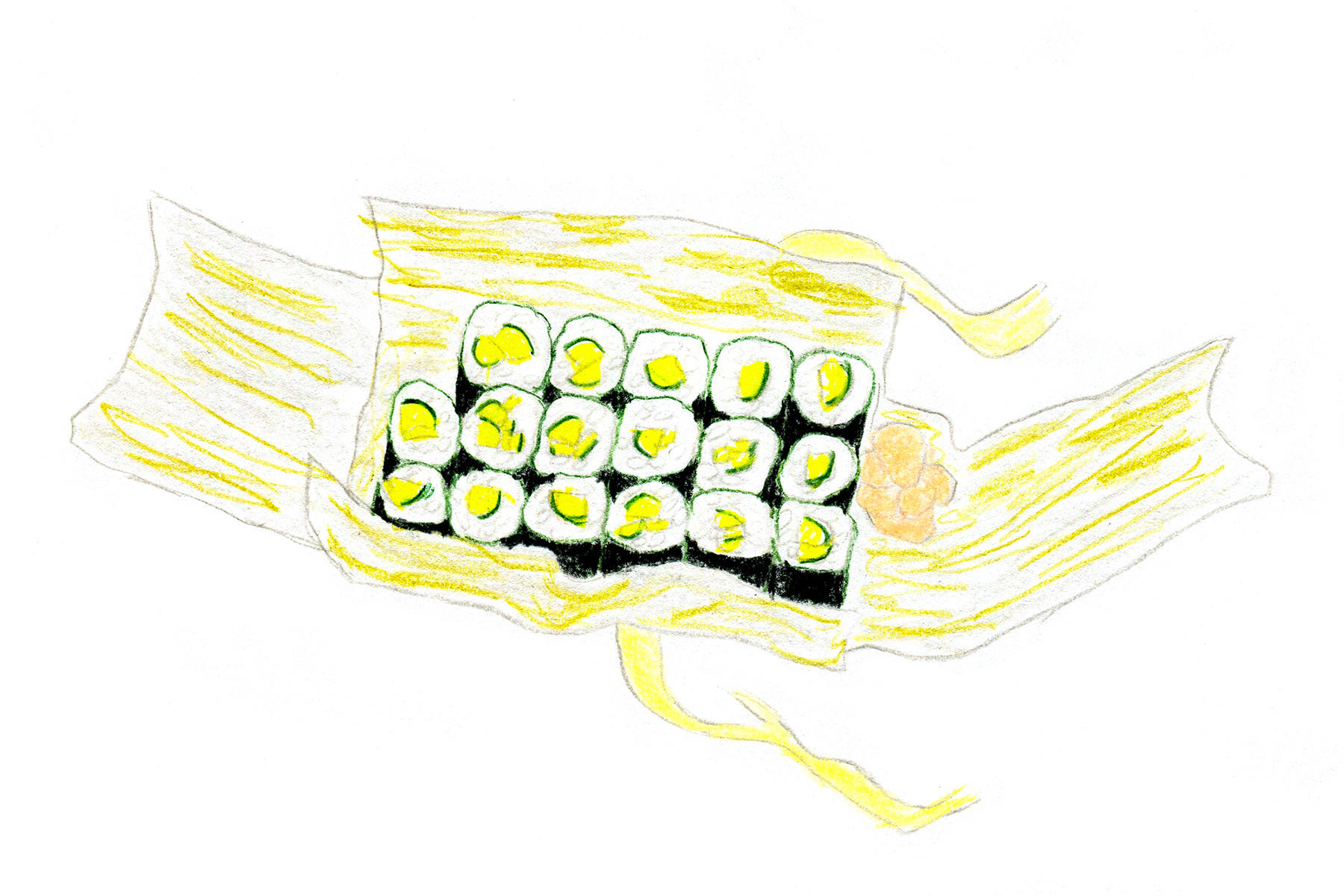

ひとしきりつまんだら、一瀬智久さんは「鉄火とかっぱをください」と頼んだ。

え、握りに行かないの?

「僕、つまみと握りの間に鉄火巻きとかっぱ巻きなんです。ちょうど赤と緑で綺麗だし。巻き物ってつまめるでしょ、口にポン!ポン!と放り込んで」

あれ、デジャヴ。前回の中宮公平さんも、「巻物はおつまみです」と言っていたっけ。

果たして、深い赤と、冴え冴えとした緑が、それぞれ酢飯と海苔に巻かれている。ややカーブを描いて盛られたそれらは、なんだか躍っているようだ。

ガリのほかに、もうひと気配りで、菜の花のおひたしがちょこんと添えらている。

まもなく春か(訪問時は2月中旬)。

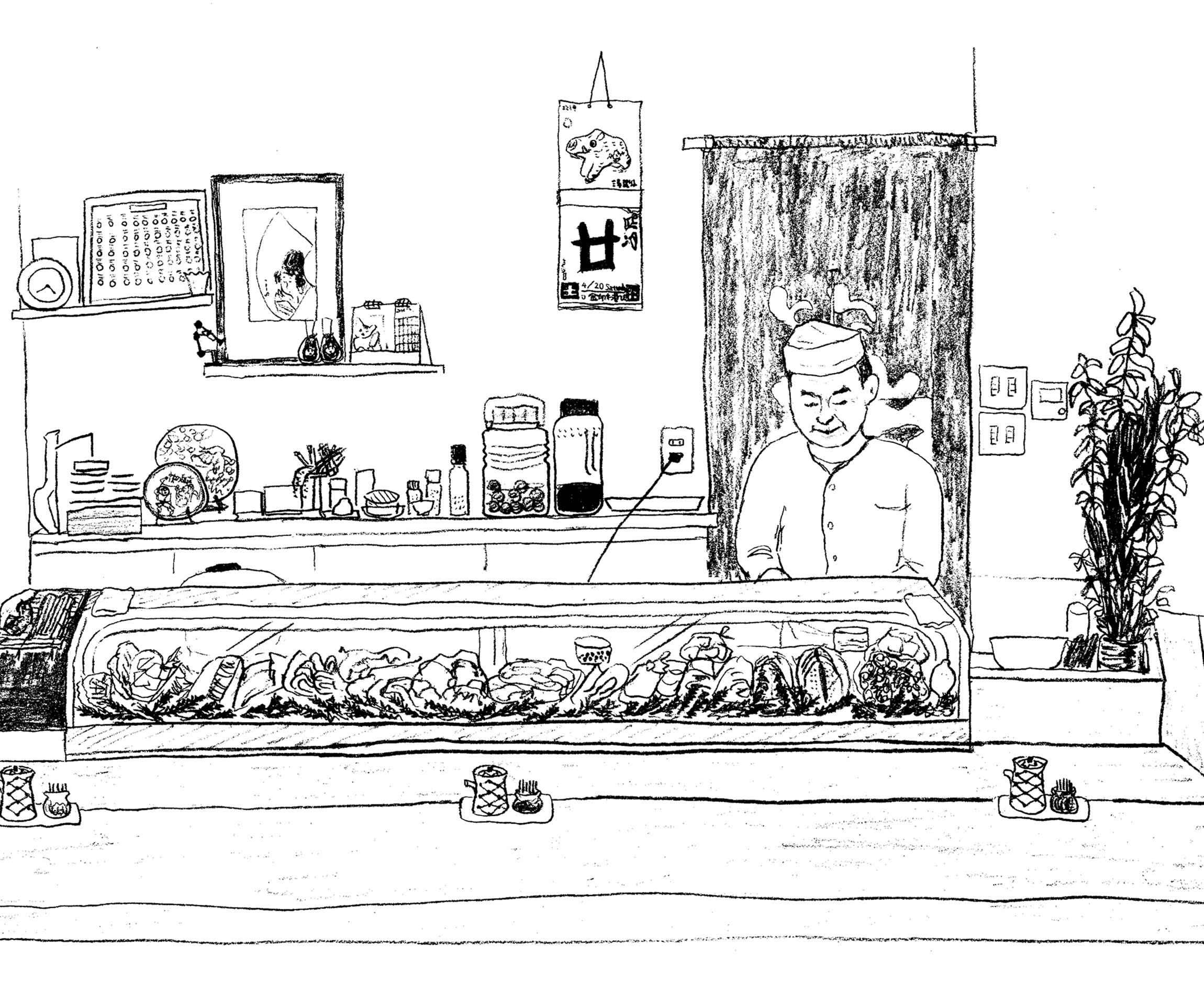

カウンターの角にはひと足早く、淡い色の桜が活けられていた。今年初めて見る桜。「啓翁桜(けいおうざくら)」と言うのだと、大将が教えてくれる。

ふと、足を止める気持ちになる。

東京のスピードは早くて、私などいつもあたふたしているのだが、「天寿し」に流れる時間は人の速度だ。活け花に季節を感じ、干支の小物で年を感じ、江戸文字の日めくりカレンダーで今日を感じる。

流されず、1日をきちんと努める営みが見える。

京王井の頭線という路線自体、大将曰く、東京では奇跡的にのんびりした鉄道だそうだ。

「駅と駅の間が1km以内で、ゆったり走る。ラッシュのときも、上げた足がおろせないなんてところまで混むことはないですから」

大きな井の頭公園から三鷹台までは、遠からず、近からずのほどよい距離。お花見の時季には多くの人出がある公園だから、一歩引いたこの町にはちょうどいい静けさがある。

落語の間合い、かけ合い。

大将がこの三鷹台に「天寿し」を構えたのは、昭和59年、36歳のときだ。

21歳で大学を辞め、鮨職人になると決めたのは、親とは違う仕事をしようと思ったからだという。

明治生まれの父は大反対。自分だってさして鮨好きというわけでなく、魚のことも知らないが、「商売や職人とは、親族の誰も縁がなかった」という、ちょっとへそ曲がりな理由で修業の道を選んだ。

「最初は、“いらっしゃいませ”も言えなかったですねぇ。いい加減な気持ちで始めたので、店を辞めちゃぁ別の店に行き、辞めちゃぁ行き」

この仕事が好きというほど好きでもなかった、という若き日の大将。それでも、鮨職人以外の仕事に就いたことはない。

なぜですか?

大将はしばし考え込んだ。

「いま考えれば、向いてたんだろうね、人好きだから」

人と喋ることができなかった新人に、修業先の親方は「ベラベラ喋ればいいってもんじゃない。“間”が大事なんだ」と教えてくれた。その親方は修業時代に、落語を聞いて来いと小遣い銭を渡されたそうだ。無言でも笑わせる落語の間合い、かけ合いは、鮨屋とお客の間にも生きてくる。

「結局、私は落語、聞いてませんけどね」

そう言って、絶妙な間合いで笑わせる大将である。

独立当初は、三鷹台の駅の反対側に店を構えていた。

飲食店が続かない町だったから、地元の人にはすぐ潰れると囁かれたが、開けてみれば商店街の人々がこぞって訪れてくれた。

現在地へ移転したのは8年前だ。

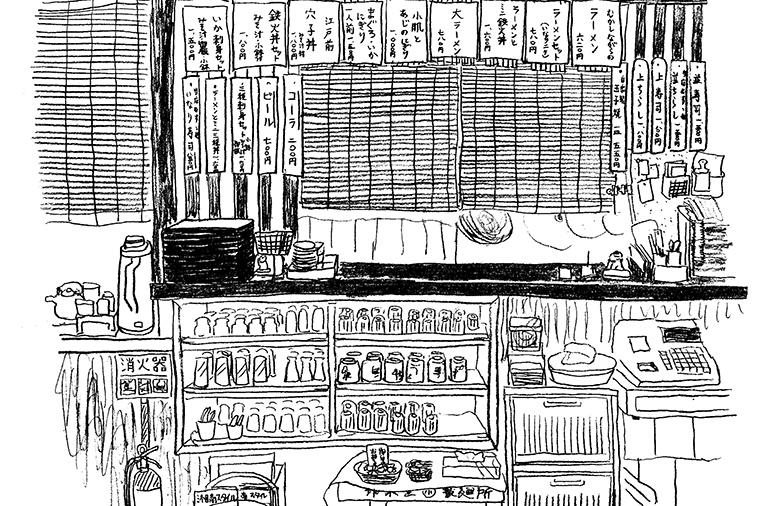

丹念に磨かれた檜のカウンターは、奥行きがあり、つけ台代わりに皿を置く位置が斜めになった珍しい設計である。ここへお鮨を載せると、舞台の上で照明を浴びるように、お鮨が映えてお客にもよく見える計算である。

さっき食べた鰺の骨が、せんべいに。

「何か握ってください」

「鰺を召し上がりますか。鹿児島の出水(いずみ)です」

一瀬さんはやはりふんわりと注文し、大将はこの日の目玉で応えた。

ぶ厚く脂ののった鰺。小口葱と生姜醤油でいただくと、噛むほどに広がる身の甘味。

続く穴子は柚子胡椒の香りが爽やかで、ツメの分量もちょん、という具合でさっぱりといただける。

このあたりで私は自分の原点に立ち戻り、小肌をリクエスト。ほわほわっとした、淡い歯触りに思わず目をつむる。

一瀬さんは鮪の赤身だ。

彼の言葉で言えば、鮪はトロより、赤身が安心して食べられる。

お財布の安心でなく、味わいの安心である。

たしかに、トロの脂は華やかでキャッチーだが、赤身のじんわり響く旨味と酸味とすこしの鉄っぽさは、よいお出汁のように人をほっとさせるかもしれない。

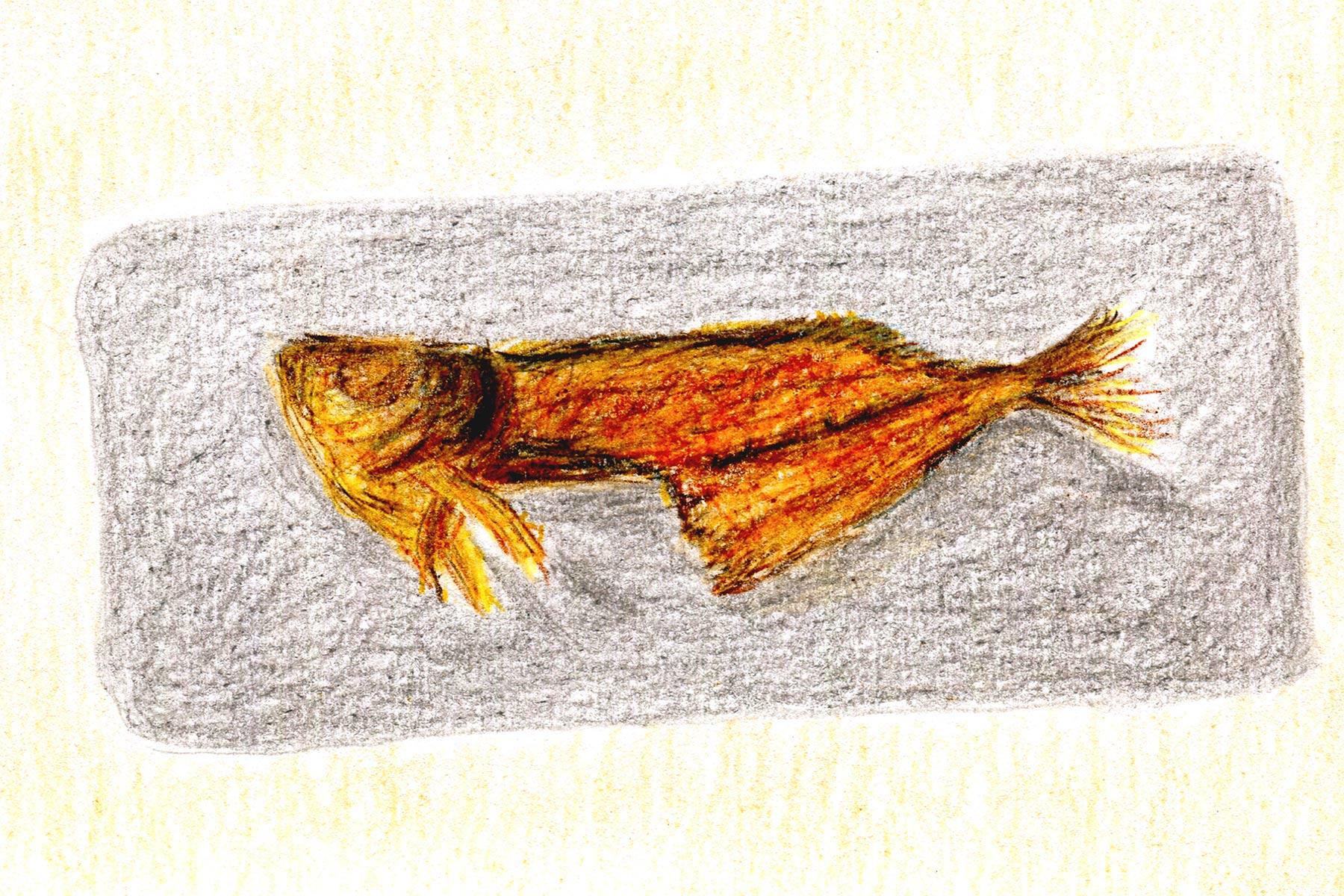

そうこうするうち、先の鰺の骨がカラッと揚げられ、骨せんべいになって現れた。

いつの間に!頭から尾びれまで丸ごとパリッと。なんというときめきのサプライズ。

「イカワさん、じっくり揚げてあるからやわらかいですよ」

一瀬さんはまたしても私に頭を譲って、盃にお酒を注いだ。ちっとも気が利かない私もまた、ときどきは注ぎ返す。

差しつ、差されつ、差されつ、差されつ、差しつ、くらいだろうか。

自分のペースで呑めないからとお酌を嫌う人もいるけれど、お酌は相手と呼吸を合わせていく行為なのだ、と聞いたことがある。

そう思うと、お酌には優しさがある気がしてしかたない。

他者の介入を受け容れ、自分も少し介入する、ほんのわずかな煩わしさ。だけどたぶん、それが「孤りではない」ということなのだ。

さて、ここで彼は再び休憩を挟み、玉子焼きをつまみで頼んだ。

私は光ものを。鰯と鯖があると言うので、では鰯に。

「鰯は、いかがして?酢と大根おろしで召し上がるか、生姜で召し上がるか」

「おお、酢と大根おろし、おいしそうですね」

「さっぱり、いってみましょうか」

きわめて小気味よい返し。

おろしたての大根おろし布団をふっかりとかけて、ひと口大の鰯が眠っている。布団に2、3滴だけ醤油を落としていただくと、鰯の優しい酢〆塩梅と大根のみずみずしさで、私のほうの目が覚めた。

つまみから巻物へ、握りに行ってまたつまみへ。

気の向くまま行ったり来たりしながら、そろそろ一組、また一組と引けて行く頃合いである。

みなさん、帰り際に「お先に」と残るお客へ声をかけ、大将には「ご馳走さま」と会釈して帰られる。ある男性などはお会計しながら、大将と女将さんにしみじみこう伝えていた。

「ご馳走さん。やっぱりおいしいね、ここは」

「ありがとうございます」

このやりとりを日々、35年重ねてきた店なのだ。

さ、私たちもそろそろお会計をしようか。

そのとき元気に戸が開いて、「こんばんはー、今夜は寒いねぇ」。名残りの冬の冷気とともに、新しいお客がやって来た。

第五貫 了

店舗情報

店舗情報

- 天寿し

-

- 【住所】東京都三鷹市井の頭1-28-45

- 【電話番号】0422-47-6863

- 【営業時間】12:30~14:00、17:00~23:00 、日曜・祝日は12:30~21:00

- 【定休日】月曜

- 【アクセス】京王井の頭線「三鷹台」駅より1分

文:井川直子 イラスト:得地直美