「天寿し」東京都三鷹市|第五貫(前篇)

-

- 連載 : みんなの町鮨

オール地元人の町鮨に、新参者が通い始めて13年。第五貫は、元「三鷹バル」店主の一瀬智久さん行きつけの三鷹台「天寿し」です。仕事の節目、ご褒美に行くお鮨。そこには町の先輩たちと、職人の大先輩がいます。お鮨がおいしいのはもちろん、親子ほど離れた彼らの言葉を聞くのが、一瀬さんのもうひとつの楽しみなのだとか。

三鷹台だけれど「三鷹バル」。

案内人

一瀬智久

2006年10月、わずか3.5坪の古い一軒家をDIYによって改装した「三鷹バル」を三鷹台に開店。私はその数ヶ月後に取材させてもらった。真っ暗な町にぽっかりともる灯り。そこには銭湯帰りの親子がいたり、残業を終え「おなかすいた」と駆け込む女性がいたり。あっという間に、小さな町のさまざまな人々に歓迎され、遠くからも人が集まるバルとなった。現在、一瀬さんは高円寺にオープンした「バルトリツカレ男」に立ち、スタッフ不足により昨年から「三鷹バル」は休業中。

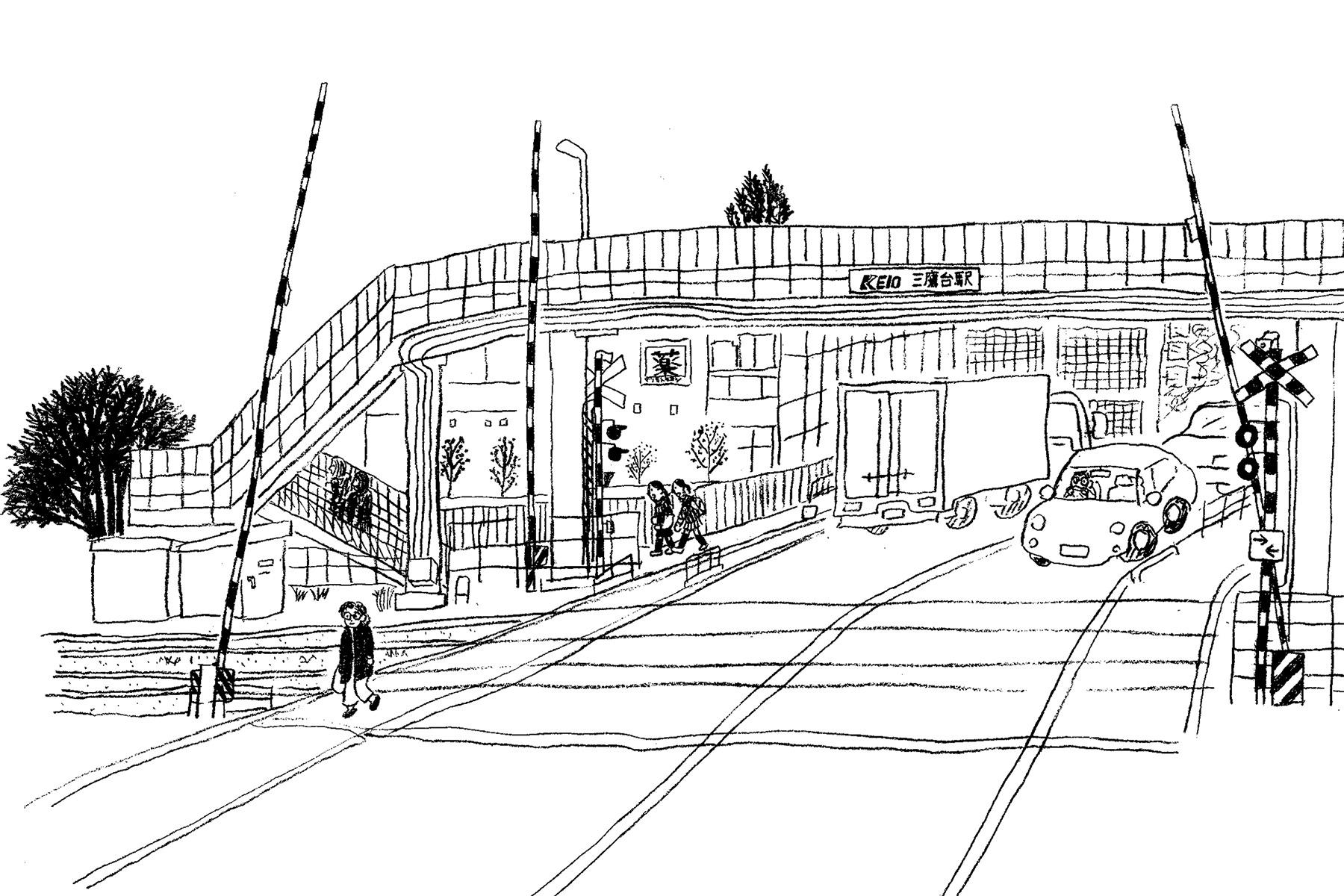

2月半ばの平日、20時。三鷹台の駅で待ち合わせると、彼は一眼レフカメラを首にぶら下げてひょいっと現れた。

お、もしや今度は写真家に?と想像してしまったその人は、あの 「三鷹バル」をつくった料理人、一瀬智久さんである。

「つくった」と書いたのは、本当に10年以上も空き家だった古い一軒家を、仲間と一緒に解体・改装してつくったからだ。

何かをつくることが好きな人、かつ止められない人。

バルを構えてからも、ボルダリングに夢中になれば、専門のジムまでつくってしまう。ついには他人の店の内装まで手がけるようになって、一瀬工務店を立ち上げ、今や大工仕事も請け負っている、ホントはスペイン料理人である。

「今、写真に凝っているんです」

ふふふと一瀬さんは笑ってから、すぐそこです、と三鷹台の町を歩き始めた。

かつて東京じゅうをスペインバルブームが席巻したのは、2007年頃。あらゆる町に「町名+バル」が増殖したが、それは2006年、三鷹台に「三鷹バル」が開店してからのことだと思う。

みんなが真似したくなる、いいネーミングだったのだ。なぜならバルとは町の人のためにある、町の寄り合い所みたいなものだから。

ところがこの「三鷹バル」、最初は三鷹駅を想定して名づけたという秘話がある。

名前は決まっていたものの物件が見つからず、不動産屋に紹介されたのが井の頭線の三鷹台という各駅停車の町だった。

だから本来なら「三鷹台バル」となりそうなところ、名前も気に入っていたし、ギリギリ三鷹ってことで「三鷹バル」。

そんな、ひょんなことから縁が生まれた町。しかしあれから13年経って、三鷹台はもうとっくに彼の地元だ。

地元の町鮨「天寿し」を知ったのは、開店して間もなくの、まだ新参者だった時代だ。「三鷹台でお鮨ならここ」と、お客に聞いて暖簾をくぐってから、通い続けて13年になる。

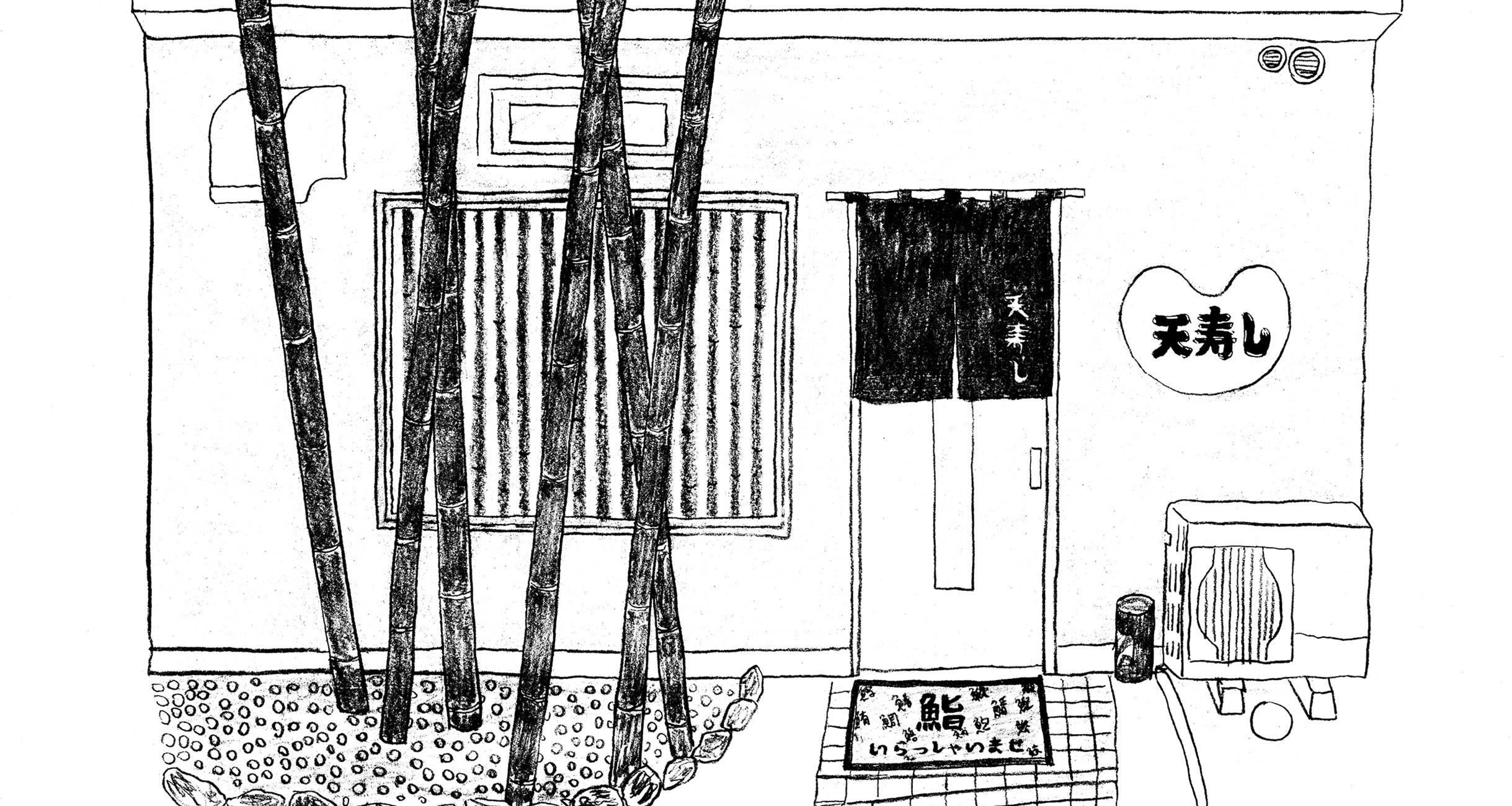

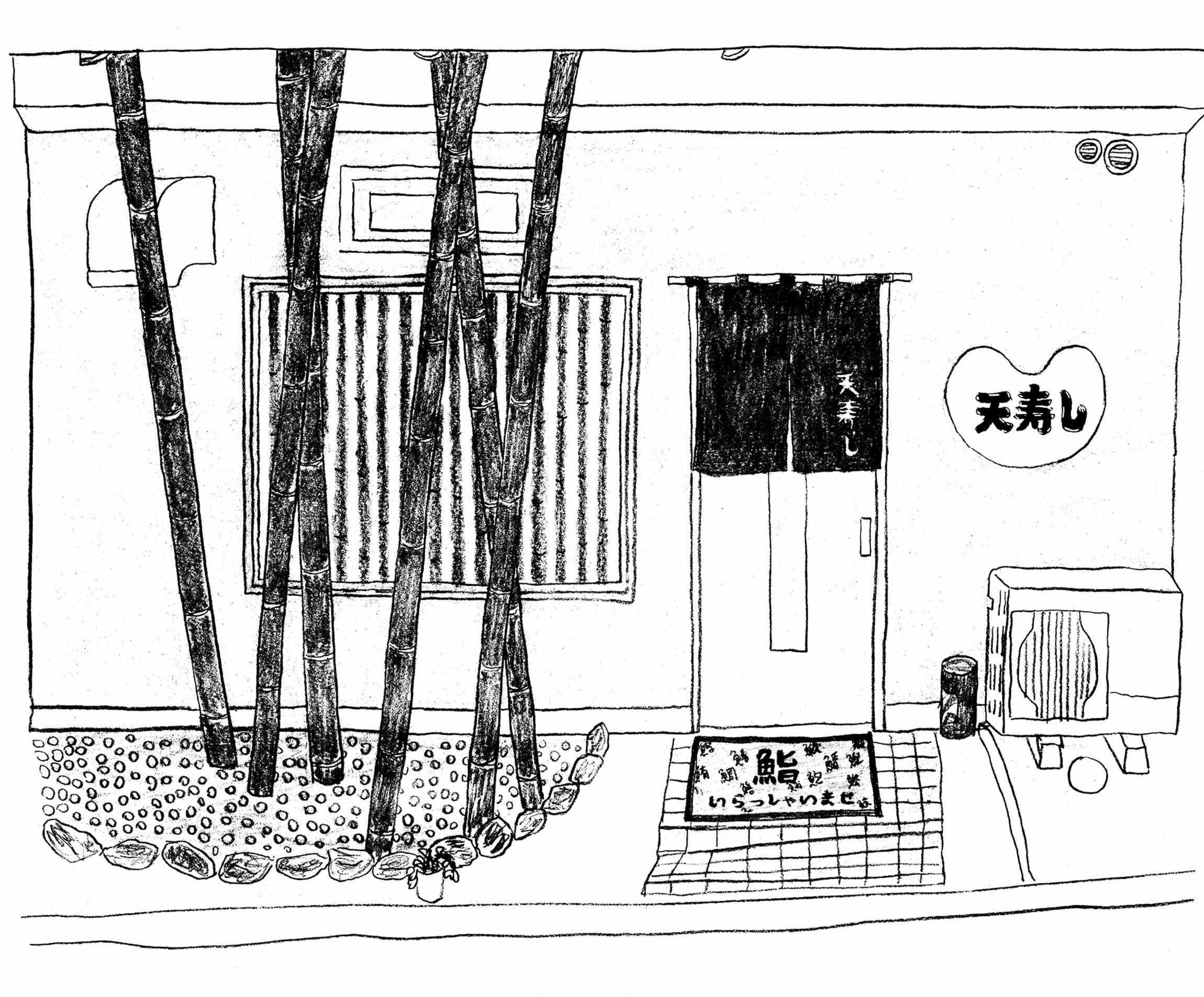

「ここです」

あっという間に着いた「天寿し」は、駅から目と鼻の先にありながら横道に入って目立たない、好ましい場所にあった。空豆色の暖簾も、空豆のような形の看板も、それに書かれた毛筆の文字も、毛筆書きの筆致も溌剌(はつらつ)としている。

店に入るとまた、大将がじつに張りのある声で迎えてくれるのだ。

「いらっしゃいませ。おお、一瀬さん!」

その声で、あちこちから「あれ、一瀬くん?」「バルの?」など一斉に聞こえてきた。

ぐるりと見れば、すでにカウンター9席のうち5席は埋まっている。母娘、ご夫婦、男性のひとり客。みなさんご年配だが、もちろん「三鷹バル」にも行っていたそうだ。老若男女が集う、つくづく正しいバルだったと、ここで再び実感した。

大将の渡邉彰治(しょうじ)さんも、じつは「三鷹バル」の開店早々に訪れたひとり。

「新しくできたから、行ってみようってね。で、また一瀬さんは自分で店をつくってた。これに驚いた。聞けば大工の修業もしてないって言うでしょう」

なんせ当時、飲食店の新規オープンが10年ぶりと言われた三鷹台である。しかも約3ヶ月間、若者がトンカチやっているのだから、町じゅうの視線が注がれていたに違いない。

しかしながら、一瀬さんは高円寺に新店舗「バルトリツカレ男」を開店し、スタッフ不足のため昨年「三鷹バル」のほうは休業となった。すこし寂しそうなお客たち。しかし大将はカラッと笑い飛ばした。

「家が建てられる人は何でもできる。何でもやりたい人なんだよ、彼はジプシーだから。ハッハッハ」

そう言えば、かつて「三鷹バル」はビーガンフードを採り入れた時期もあるし、後年にはシェリーと並んで日本酒を揃えていたっけ。開店10周年に何度目かの取材をしたとき、一瀬さんは「お店とは旅のようなもの」と語っていた。

町に「天寿し」があれば十分。

「何かお飲みになりますか?」

頃合いよく訊ねたのは、割烹着にイヤリングが素敵な女将さん、富紀子(ふきこ)さんだ。

呑まない人にも気遣いのある言葉選びだなぁ、と静かに心打たれつつ、呑めちゃう私たちはビールである。生と瓶。一瀬さんはどちらにしますか?と訊ねると、迷わず瓶を選んだ。

「僕は、瓶があるならいつも瓶。だって差しつ差されつできるじゃないですか」

なんて可愛いことを言いながら、またしてもふふふと笑う。

彼のつくるバルが、肩が擦れ合うほどギュウギュウでも心地よい謎はこういうところにあるのかもしれない、とふと思った。人と人との距離感に対する感覚が、彼は平均値よりすこし繊細な気がする。

「さあ、お好きなものをどうぞ」

今度は大将。両手を広げて迎えられるようなウェルカム感である。

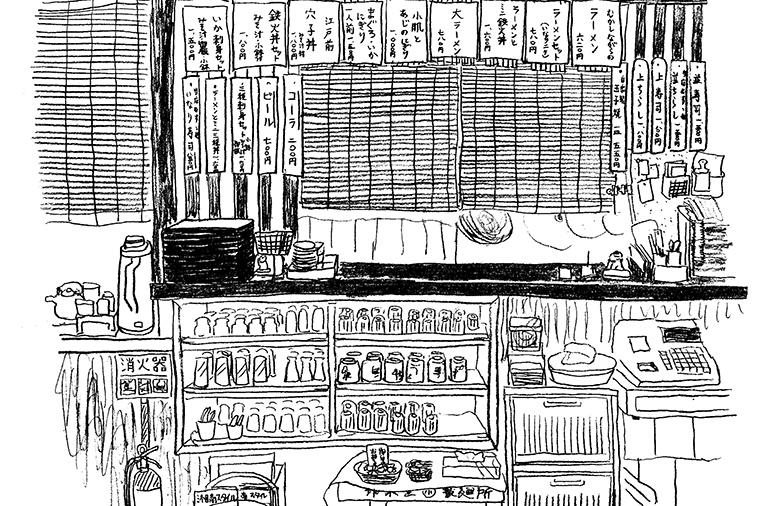

「天寿し」にはタネ札もなければ、お品書きもない。

つまり、何ごとも会話から始まることになる。タネケースを眺めて、あれとこれ入れておまかせで、今日は珍しいものが入ってねといったやりとりで。

一瀬さんは「まずはつまみをお願いします」と伝えた。

心得た大将はそのヒントだけで、最初からわかっていたかのように動き始める。

さすがは常連歴13年。

一瀬さんはよく、大工仕事の後に、手伝ってくれた仲間たちと来ていたそうだ。

「僕にとってお鮨はまだ日常じゃないですから、ひと仕事終えたあとのご褒美に」

三鷹台に鮨屋は2軒。

しかしたくさんある必要はない、彼には「天寿し」があれば十分。だから町の外で仕事が終わっても、やっぱりお鮨はここで食べたい。お鮨を食べたい、と言うより「天寿し」で食べたいのだ。

2枚ずつ引いてくれたお刺身が、丸皿に載って現れた。まずはこれくらいで、という思い遣りがうかがえる分量である。

「今日はカサゴに平目、アオリイカ、ミル貝と赤貝。カサゴは佐世保、赤貝は北陸」

一瀬さんは「キレイ」と溜め息をついた。

器や魚の盛りはもちろん美しいが、大根の横剣(桂剥きし、繊維に垂直に千切りしたもの)には大葉の千切りを和えてあるし、口直しには葱の酢漬け、山葵はおろしたてだ。

天才じゃないから、ルーティンが大事。

日本酒をお願いすると、冷たいの、常温、お燗があるという。

嬉しい。常温があるなんてとても嬉しい。

なんて呟いてしまった私のために、「じゃあ常温でお願いします」と注文した一瀬さんは、本当はお燗好きなのだと後に知る。

日本酒は「奥の松 本醸造」。盃に描かれた、太くやわらかい松の絵柄がとてもいい。飲めば、つるつるっと滑るように喉を流れた。おとなしいが、きっちり存在しながら魚の旨味と仲よく消えていくお酒である。

大将が「癖がないのがいい」と決めたこの日本酒は、もう30年以上使い続けていて、蔵元は盆暮れと欠かさず挨拶に来るそうだ。

「調子づいてきました」

序盤で早くも燃える私に、「調子づきましょ」と油を注ぐ一瀬さん。そこへ大将が「青なまこです」とさらなる燃料を投下する。

「赤なまこじゃなくて、能登の青なまこ。香りがよくて、しっかり噛めるけど固くないのがいいんですね」

そうして最後、さりげなくひと言。

「お酒に合うと思って」

大将……。

大将は、豊洲市場へ1日おきに通っている。

昭和23年生まれの70歳。70を超えると辞める職人も多いが、河岸へ行けば杖をつきながらも現役の鮨職人を続けている、戦前生まれの大先輩もいる。その姿を見ると「もう少しがんばらなきゃいかんなぁ」と思うのだそうだ。

遠くなった魚河岸へ、朝まだ真っ暗なうちに起き、4時56分の電車に乗って行く。新橋でバスに乗り換え、豊洲に着くのは6時15分前後。

きっちり、決まっている。

市場の前夜、明日はどんな魚を仕入れるかを考えてから眠るから緊張しているのか、朝はどうしたって目が覚めるという。

「天才じゃない限り、ルーティンっていうのが大事ですよね」

曰く、市場というところは、得体の知れない魅力に溢れている。

勢い、かけひき、スピード感。たとえば魚をじーっと見てちゃ駄目で、「パーッと歩きながら、ちゃちゃっと見る」こと。車の運転と同じ。慣れてる人か、わかってる人間かどうか、そこで見抜かれてしまうから。

そのスピードに乗って魚屋と言葉を交わすと、勢いが反射し合って、どんどん「気」が満ちていく。

「コンピュータの注文ではそうはいかない。結局は人と人。それが喜びになるんです」

仕入れた魚介は、市場内の「茶屋」と呼ばれる場所に届けられる。旦那衆はお茶を飲みながらそれを待ち、届くと確認して、車で配達してもらう。江戸の昔からある魚河岸の制度である。

第五貫(後篇)につづく。

店舗情報

店舗情報

- 天寿し

-

- 【住所】東京都三鷹市井の頭1-28-45

- 【電話番号】0422-47-6863

- 【営業時間】12:30~14:00、17:00~23:00 、日曜・祝日は12:30~21:00

- 【定休日】月曜

- 【アクセス】京王井の頭線「三鷹台」駅より1分

文:井川直子 イラスト:得地直美