「オクシブのお鮨屋」東京都渋谷区|第三貫(後篇)

-

- 連載 : みんなの町鮨

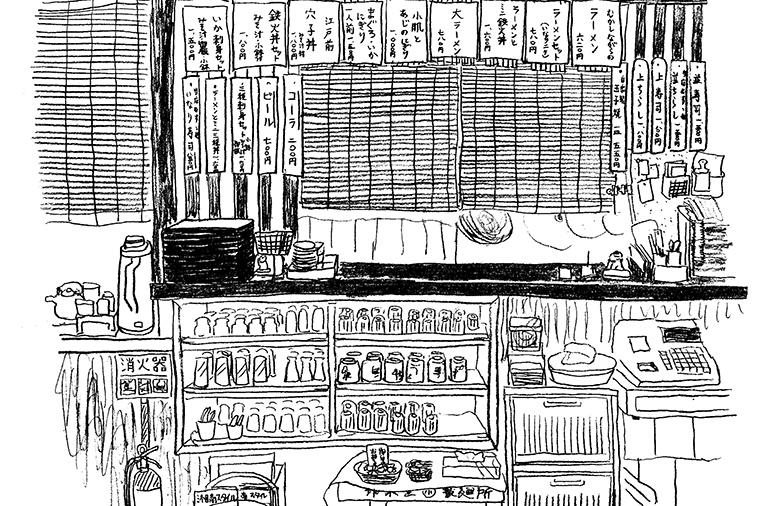

好きなときにふらりと行けて、縮まらず、自由に、のびのび楽しめる。町に佇む「町鮨」はローカルの宝物。日本人初のイタリア人として名高いデザイナーのハヤシコウさんが、イタリア人と一緒にランチで訪れるというオクシブのお鮨屋さん。注文を告げる際の合言葉がなんだか気持ちいいのです。今回、お店の都合により、店名や住所などは非公開となります。何卒、ご了承ください。

おいしくて、流れもよくて

案内人

ハヤシコウ

店舗、インテリア、グラフィックなど幅広く、しかもイタリアを専門に手がけるデザイナーのハヤシさん。料理をつくればプロ(元料理人)、ワインは輸入にも関わるほど(元サービスマン)、2018年には一般社団法人として「おいしい生ハム普及協会」まで設立してしまった彼は、知れば知るほど「何者なんだ?」と謎が深まります。いちばんぴったりな肩書きは「日本人初のイタリア人」かも。井川とはもちろん、イタリア繋がり。

まだ奥渋谷という言葉が生まれる前、神山通りが静かだった2004年に開店して15年間、町に住む人と働く人のお腹を満たしてきた店。

ハヤシコウさんにこの大切な町鮨を紹介してくれたのもまた、地元・奥渋に店を構えるテーラーの店主だそうだ。

「行ってみたら、本当においしくて、それに流れもよくて」

ここで、ふたつのキーワードを解説しよう。

おいしくて。

ハヤシさんはお鮨の知識や食べた経験は少ないけれど、自分のおいしい基準をはっきりと持ち、どんな料理に対してもそのものさしを使う。

当たり前のようだが、他人の評価や格付けにも揺れることのない、自分の嗅覚と味覚だけを拠り所にする人は今どき案外珍しい。

彼はそれに適う味を、野生動物のように嗅ぎわける人である。

流れもよくて。

どうやら流れというものが、イタリアの食事においてはとても大切らしい。

昔、私が習ったイタリア語の先生も、こんなことを言っていた。

「僕らはリストランテでメニューなんか見ない。知り合いの店に行って、適当にやってと言えば、食前酒がすっと出てきてスマートに始まる。これが美しい食事です。しかもその日その店で、いちばんおいしい料理が食べられる」

ただし、もし僕が嫌われていたらいちばん高い料理になっちゃうけどね、というウィットも忘れないイタリア人だった。

もちろんハヤシさんもまた、普段からメニューを見なくて済む店へ行く。

「だって、メニューをじっと見ている間、会話が止まって沈黙するでしょ。あの時間に耐えられない」

家族や友人と楽しく過ごす場所である以上、まずは会話ありき。会話が進む流れこそ尊い、ということか。

三貫ずつ、テンポよく

話をお鮨屋に戻します。

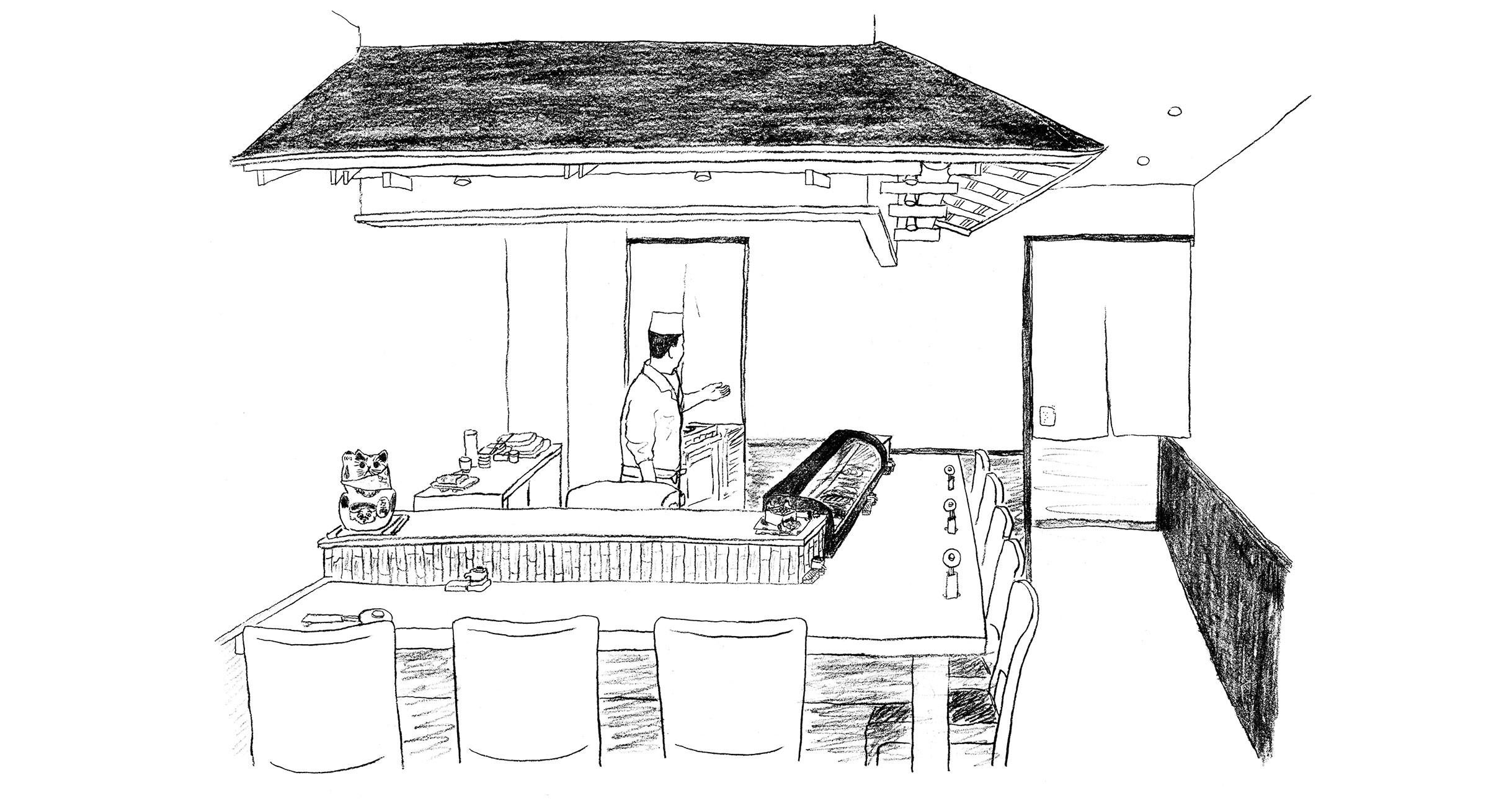

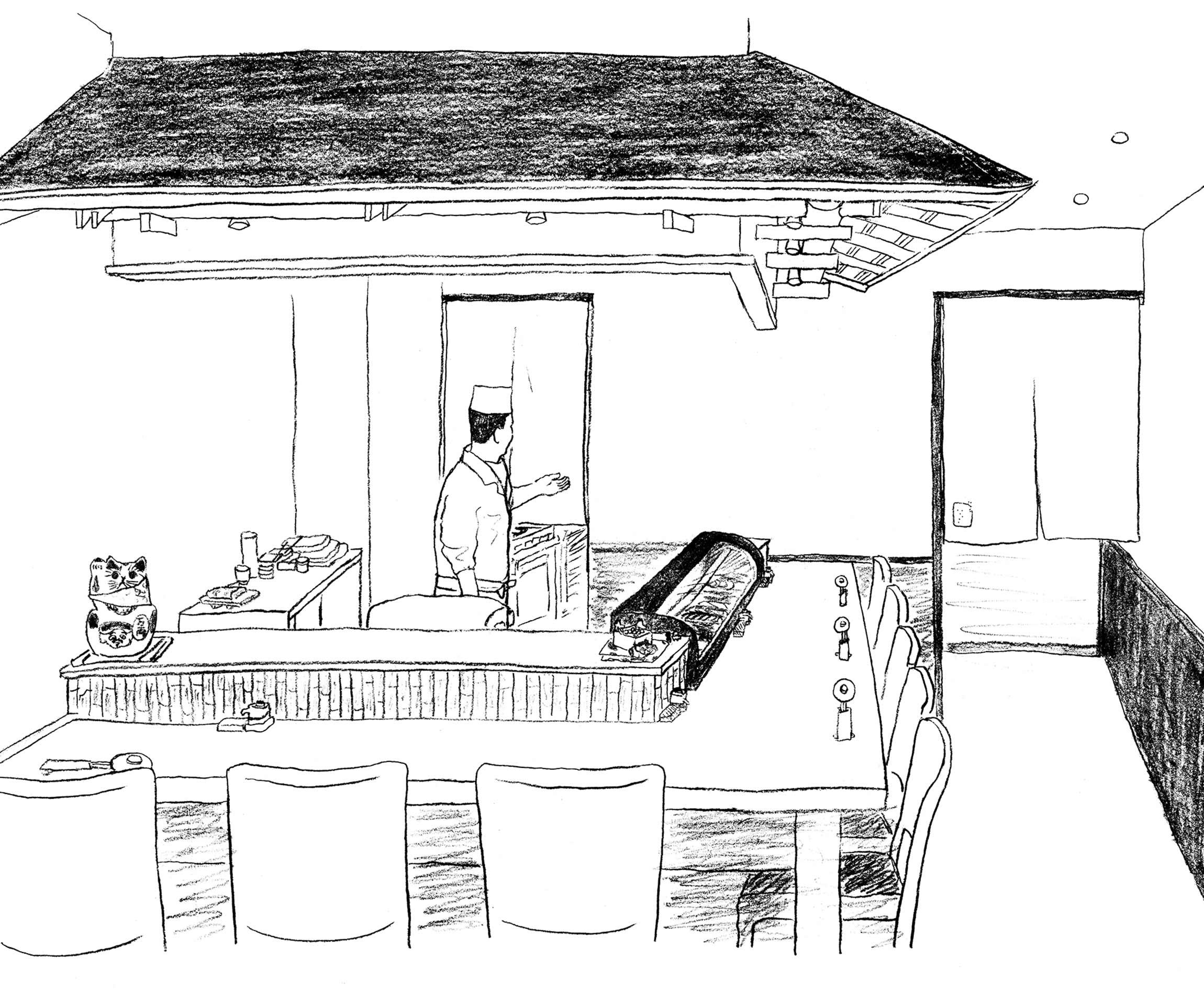

カウンターの席に着くとおしぼりが出て、やがてぶり大根の小鉢と、あおさ海苔のお味噌汁が現れた。

ひと口飲んで、冬空の下、渋谷駅からてくてく歩いた身体をしみじみと温める。

やがて目の前のつけ皿へ、同時に三貫。鮪、真鯛、鮪が置かれた。基本的に1種類一貫ずつだそうだが、この日はしっとりとなめらかな赤身が二貫ある。

おそらく赤酢による褐色の酢飯は、粒がきちっと立ち、深い旨味。

握りは小ぶりでスレンダー。三貫ずつぴったりくっついて並ぶ様子は、一生懸命、ぴん!と気をつけをしている子どものようだ。

煮きり醤油を塗ってあるから、そのままひと口。

私は指で、ハヤシさんは箸で。

「僕は、ご飯が大きいのもタネが大きいのも好みじゃない。こちらはバランスよくひと口のサイズ感で、1種類ずつ食べられます」

続いて、帆立、海老、鰤、蛸、鯖、烏賊。ポンポンポンと三貫ずつ、テンポよく。魚によって、熟成、〆などの仕事が適切に施されている。

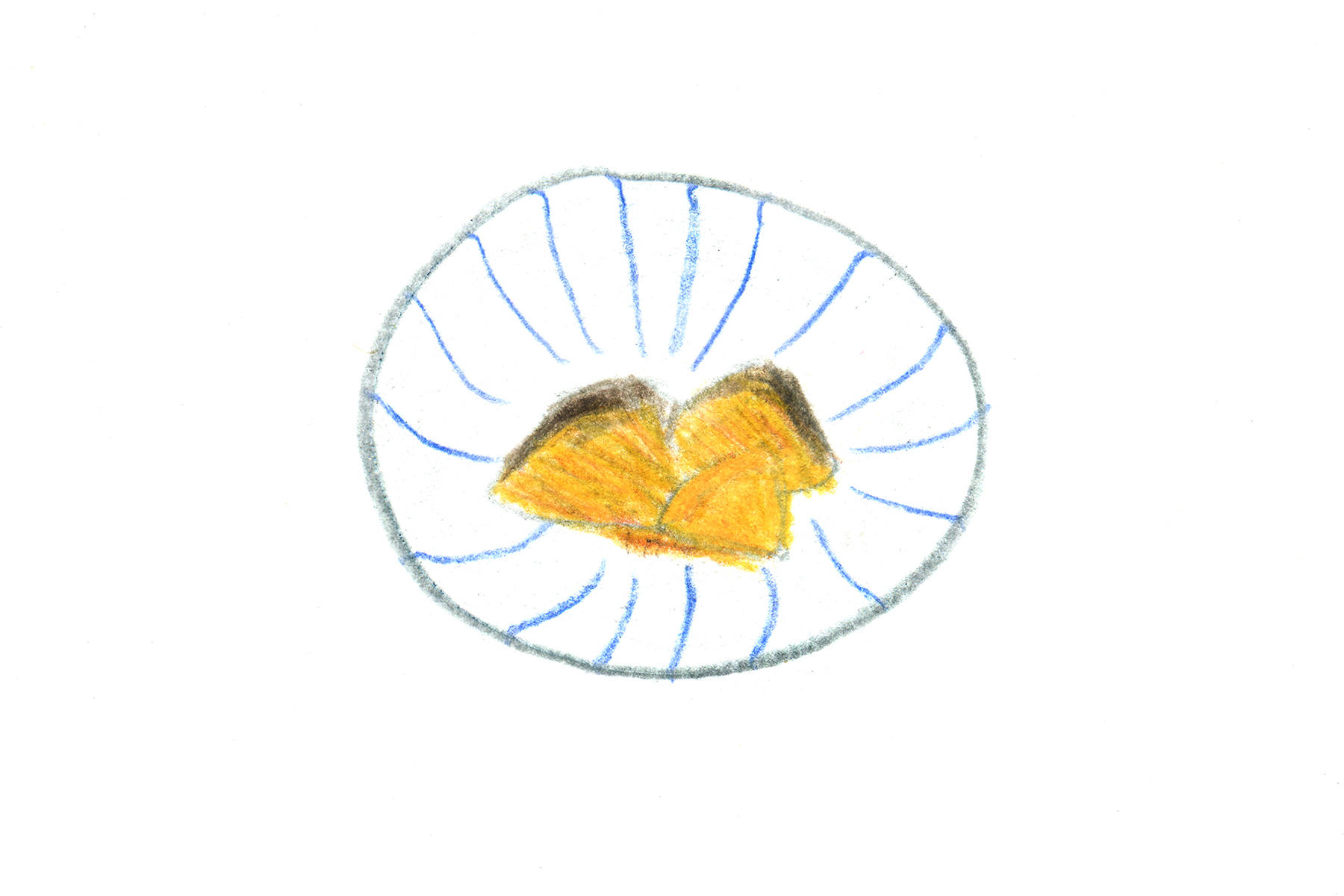

席に着いたときからずっと気になっていたのが、つけ場の隅で熱を冷ましている玉子焼き。それが終盤、握りになって出てきてくれた。少しだけ温かさが残った玉子とその甘味が、旨味豊かな酢飯に馴染む。

巻物は玉子焼き、かんぴょう、たくあん、きゅうりの一緒巻きであった。

色合いが美しく、舌の上では甘じょっぱさと、酢飯の酸味、さまざまな食感も楽しく。その中で、パリッとみずみずしいきゅうりが、覚醒感をもたらすいい仕事をしてくれている。

コースの内容は、その日の仕入れ次第で替わるという。

途中で、イタリア人が「これは無理かも」って言い出したら?という問いに、ハヤシさんは少々吹き出し気味に答えた。

「彼らは事前に選択権を与えれば、ああだこうだと主張するけど、黙って目の前に出されれば何でもペロッと食べちゃうんですよ」

実にイタリアっぽいオチにアハハと笑いながら、さて、どうやら終了らしい。

放っておいてくれる親切

およそ45分。

店内はBGMなし。しーんとした店内で、私たちは喋りっ放し。向こうの女性客もビールが進むにつれどんどんボリュームが上がっていた。これがランチのピーク時なら、さまざまな人の声で店が埋まるのだろうか。

対して大将は、極めて無口である。

お客に対して、まるで気配を消すように何の信号も出そうとしない。自分が握り終えた後は、ただ静かに大根の桂剥きを始めるだけである。

ハヤシさんはこの店へ通って4年ほどになるが、大将と会話をしたことが一度もないそうだ。

席に着けば、三貫がポンと置かれる。ハヤシさんはイタリア人と喋りながら、それらを順に口へ運ぶ。その繰り返し。

「お鮨屋で、僕は同行者との会話を楽しみたいので、店主からいろいろ話しかけられたりするというのはない方がいい。放っておいてくれるのは、僕にとってはむしろ非常に親切です」

彼に言わせれば、日本の「至れり尽くせり」はときどき、かえって不親切。

たとえば、ショーケースの食品サンプルや写真入りのメニューは「わかりやすく、選びやすいように」という、たぶん日本の親切。

だけど、それは本当に親切なのかな?と思うのだ。

「大抵、サンプルや写真と現物は違うし。それって不親切では?あれって、イタリアにはないんです。彼らは自分がおいしいと思っている店にしか行かないし、わかっているならそれ以上は必要ないから。もしも知りたいことがあれば、お店の人に直接聞けばいい」

不要なものは余計であり、余計なことは不親切。オクシブのお鮨屋は、その文法に適っている。

いってんご、と言えば、大将がその日のおすすめを見つくろって十貫出してくれる。いつも間違いなくおいしい。

それで十分なのだ。

いつも同じ店、同じ注文

こういうお店を見つけたら、ハヤシさんは通い続けて、滅多に変えない。

でも、みんなそうでしょと当然のごとく言う、日本人初のイタリア人。

いやいやハヤシさん、東京では次々と新しいお店に行く人のほうが多いかもしれません、と告げると心底驚かれてしまった。

「だって、変えていいことなんかないじゃない?」

彼はいつも同じ店で、大体同じものを注文する。

すると、どんどんお店と自分が馴染み、心地よさが増していく。何度も食べている料理なのに、今日はとくにおいしい!という瞬間も訪れる。

そういうことが幸せなのだ。

「僕が成長して、味がわかるようになったと実感できるから」

曰く、次々と新しい店に行くことは、新しい洋服を買うことと同じだそうだ。着るものを変えて、自分が変わった気持ちになったとしても、中身は変わっていない。それは美しくない。

それよりも、同じものでも着こなして、洋服を自分のものにする。その過程で自分も変わっていく、という姿にこそ美学があると考える。

東京では次々と新しいお店に行く人のほうが多いかも……と自分で言っておきながら、そう言えば、オクシブのお鮨屋に来ていたお客はハヤシさんと同じ、気に入りをずっと変えない人々だった。

東京の、町の流行なんかとは関係ないところで、自身の満足をしっかりと持っている美しい人々。

足るを知る、ということだろうか。

自分にとっての「必要十分」は何であるかを知る人は、満ち足りることができるのだな。

なんてことを考えながら、「奥渋」の旗の下、神山通りを渋谷に向かって歩き始めた。

第三貫 了

文:井川直子 イラスト:得地直美