"Bean to Bar"で、カカオ豆がチョコレートに生まれ変わるまで。

-

- 連載 : “Bean to Bar”のABC

“Bean to Bar(ビーン・トゥ・バー)”は、日本から遠く離れた南の国から始まります。異国で収穫されたカカオ豆の個性とつくり手のクラフト精神が交わり、多種多様に仕上がる味わい。果たして、どのようにしてカカオ豆は仕入れられ、チョコレートはつくられるのか。「Minimal(ミニマル)」の山下貴嗣さんに教わります。

カカオ豆が歩む板チョコレートへの道。

カカオ豆って、発酵食品なんです。ご存知でしたか?

成熟したカカオ豆は収穫後に果肉と種子を取り出し、麻袋やバナナの葉で包んで、箱の中で1週間ほど発酵させます。微生物の力を借りて渋味の素となるポリフェノールを分解したり、カカオ豆の個性となる香味成分の素をつくり出すんですね。

発酵を行う農園は、赤道直下の国々にあります。気温や湿度を管理するのが難しい環境がほとんどで、ジャングルの中に屋根をつけただけという所もあるくらいです。日光、雨、風......天候の影響を大いに受けますね。

だから品種は同じなのに、カカオ豆の個性が違うなんてことは日常茶飯事です。状態をしっかりと見極めて、チョコレートにしてみたいと思えるカカオ豆を仕入れることが僕らの重要な仕事なんです。

カカオ豆は発酵して乾燥させた状態で仕入れます。生豆が工房に届くと、まずテストレシピでチョコレートをつくります。何千、何万回もチョコレートをつくってきた経験を活かして、カカオ豆の香りや味わいを確かめながら、配合と工程を頭の中で組み立てて、チョコレートの基本レシピをつくっていきます。

まずやることは焙煎です。豆ごとに時間と温度は1分1度単位で調整して焼き上げます。

焙煎すると、カカオ豆の香りがガラッと変わることがあります。焙煎によって開く香りがあって、生豆の状態では捉えることができなかった個性が出てくるのが面白いところです。

カカオ豆はちょっと厚めの殻に包まれています。焙煎して水分が抜けきると殻が剥きやすくなるので、丁寧に殻を取り除いていきます。この状態をカカオニブと言います。殻が混じるとチョコレートの雑味につながってしまうので、剥き残しは禁物です。

取り出したカカオニブは細く砕きます。1µm(マイクロメートル)、つまり0.001mmの違いで、食感、香り、溶け出す油分の量が変わってしまいます。一般的には、石臼やローラーを使って24時間から72時間程度かけて細かく挽いて、なめらかな状態にします。なめらかになると口どけがよくなって、味わいがまろやかになる反面、カカオ豆本来の香りが飛んでしまうこともあります。

甘納豆のような味わいのチョコレートとの出逢い?

ビーン・トゥ・バーを始めて間もない頃から、何度も失敗を繰り返して、豆の個性に合わせた粒の大きさを探ってきました。「ミニマル」では、カカオの粒子が食感としてわかるぐらいの粗挽きにして、ザクザクとした食感のチョコレートに仕上げています。噛めば噛むほどに、カカオの粒子がつぶれて、香りが弾けるんです。カカオ豆ごとに粒子の大きさを調整しているからこそできる製法です。

カカオニブを細く砕いて挽いていくと、中に含まれるカカオバターという植物油脂が摩擦熱で溶けだし、ペースト状になります。これをカカオマスと言います。このカカオマスに砂糖を合わせて撹拌していきます。

見た目はすでにチョコレート。食べても美味しいですよ。でも、このままでは手で触っただけで簡単に溶けてしまいます。

最後にテンパリングをして、結晶構造を整えます。チョコレートの温度を50度程度にあげて、急激に冷ますことで、安定した結晶構造を充分に形成し、溶けにくくてツヤのあるチョコレートに仕上がります。

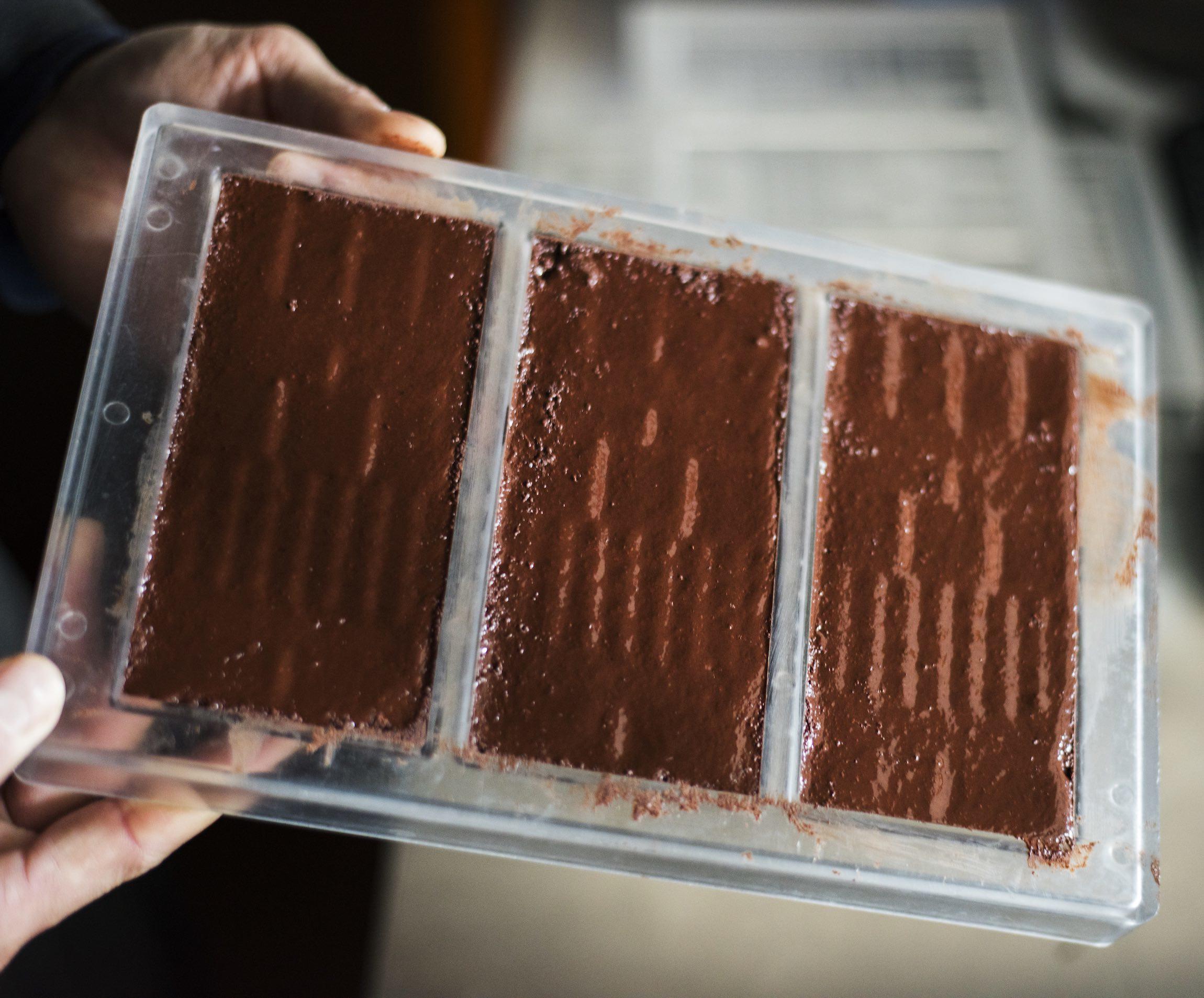

チョコレートを型に流し込み、冷蔵庫で冷せば、ビーン・トゥ・バー・チョコレートが完成します!

ビーン・トゥ・バーはカカオ豆の状態や製法、工程にかける時間で、チョコレートの仕上がりがまるで変わります。経験のない味わいに出逢うと、まずカカオの風味を頭の中でイメージします。たとえば、これはジャスミンのような香り、こっちは甘納豆に近い味わいなど、しっくりした表現を見つけたときは、ちょっとしたアハ体験ですごく気持ちいいですよ。

店舗情報

店舗情報

- Minimal 富ヶ谷本店

-

- 【住所】東京都渋谷区富ヶ谷2-1-9

- 【電話番号】03-6322-9998

- 【営業時間】11:30~19:00

- 【定休日】なし

- 【アクセス】東京メトロ「代々木公園駅」より6分、小田急線 「代々木八幡駅」より6分

文:河野大治朗 写真:萬田康文