燗も調理する「髙崎のおかん」のめくるめく燗酒劇場

-

- 連載 : 特集

dancyu3月号「ほとばしる!日本酒」の「日本酒&○○の旨い店」で紹介した、池尻大橋の「髙崎のおかん」。誌面で紹介しきれなかった、臨場感あふれる2時間の燗酒ペアリングコースの一部をじっくりお届けします!(内容は取材を行った12月某日の一部です)

燗酒だけで表現する無限の世界観

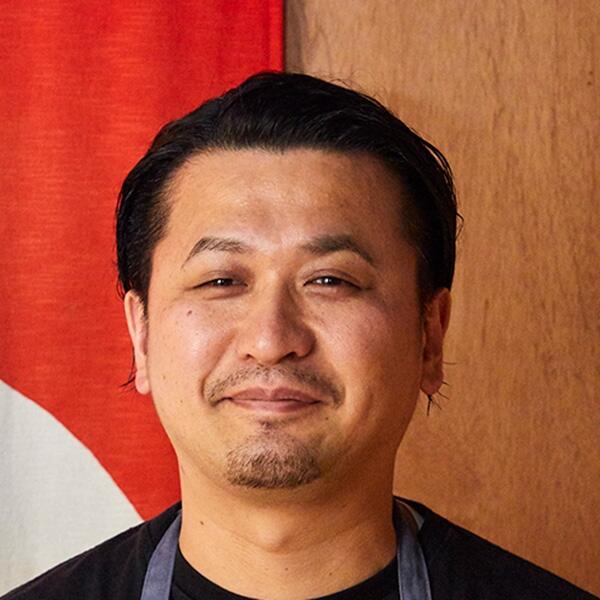

「髙崎のおかん」と聞くと、その響きから、和み系のスナックを連想するが、由来は店主である髙崎丈(たかさき じょう)さんの名前で、おかんとは燗のこと。逃げも隠れもしない直球ストレートなネーミングから、燗酒に対する本気の姿勢がうかがえる。店の外観は飲食店というよりギャラリーか民芸店のようで、大きな暖簾をくぐって足を踏み入れると、厨房を囲む石のカウンターがパッと目に飛び込んでくる。

さっきまでの山手通りの喧騒はどこへやら、というぐらい静か。おまけに、照明の雰囲気は劇場のようで、席に座ると、目の前を強めのスポットライトが照らし、舞台が始まる前のような緊張感とワクワクで一気に胸が高まる。

「皆さん、こんばんは。お燗番と料理を担当させていただきます、髙崎丈と申します。今から2時間、燗酒と料理のペアリングを楽しんでいただけたらと思います。まずは、燗酒について説明させてください。カウンターの中央にあるのが燗床です。向かって右側が90℃、左が60℃。火力でいうなら強火と中火ですね。使用する道具は、3種類。銅のちろりは、調理方法で例えるなら“焼き”です。一番熱伝導が良く、キレが増して、後味がドライになります。錫のちろりは“煮込み”。一番丸くつきます。そして、ビーカーは“蒸し”です。冷酒で飲むほうがいいと言われる繊細なお酒を、じっくりゆっくりと燗つけするときに使います。そして、ペアリングは、鮨をイメージしてください。タネが料理、シャリが燗酒で、料理を食べてすぐにお酒を飲んでいただくのがベストです」。

まるで演劇のストーリーテラーのごとくユーモアたっぷりに解説する髙崎さん。燗酒を料理の火入れでたとえるとは、初心者でも理解しやすい。単に温度を上げればいいという話ではなく、道具と火加減を駆使して旨味のピークを導き出すとは何とも奥深い世界だ。

「にいだしぜんしゅ 純米原酒 70℃×グリンピースのすりながし」

「まずは胃を温めてから、ということで、前菜はお椀です。この“グリンピースのすりながし”の中には、銚子の鮮魚店「一山いけす」のヤリイカをそうめん状にしたものと、そら豆が入っています」。

その解説のとおり、いきなりホッとする味わい。外が寒かったということもあり、優しさが沁みる。

「にいだしぜんしゅの純米原酒は、錫を使用して、70℃まで上げました。このお酒は、ペアリングすることで料理の旨味を底上げしてくれるんです」と聞いて深く納得。そして、「お酒が好きな人は、手を挙げていただけますか?せっかくならたくさん飲んでいただきたいので」と髙崎さん。ペアリングだから料理に対して一杯だけ、と勝手に思い込んでいたけど、飲みたい人は何杯でもOKとは、ありがたさしかない。

「もし気になったことがありましたら、質問してください」とのことで、早速あれこれ聞いてみる。

「髙崎さんは、この店の前は何をされていたんですか?」

-

- 「地元の福島県双葉町で『JOE'S MAN』という名前の居酒屋をやっていて、2011年、東日本大震災によって閉店しました。その後、2014年10月に三軒茶屋で『JOE'S MAN 2号』をオープンし、そこで燗酒と料理のペアリングを始めました。それから、この燗酒という伝統的な熱の表現を、世界に伝えたいという思いで、この店を始めました」

「このお猪口を置く陶器の台は何ですか?」

-

- 「杯台というもので、本来は座敷に置くものなので背が高いんですが、このカウンターに合わせて、福島県の大堀相馬焼の松永和夫さんという方につくっていただきました。直で置くと、どうしても一杯の価値が薄れてしまうので」

「この形が特徴的な箸は?」

-

- 「こちらも福島県のいわき市を拠点にしている磐城高箸というメーカーの箸です。杉材を使用した九寸杉柾目利久箸で、直線ではなく、わずかに丸みを帯びています。先端がカットされているので持ち心地がいいんです」

「どんな酒が定番?」

-

- 「基本的には料理に合わせて、その日その日で使うお酒を変えていまが、地元、福島県の銘柄が多いですね。仁井田本家やhaccoba、ぷくぷく醸造など、固定観念にとらわれずにャレンジし続けている蔵元を、燗酒という切り口で発信したいと思っています」

「この石のカウンターは?」

-

- 「イスラエル産の石で、中に細かいガラスが散りばめられているので、角度によってキラキラ光ります。店内は、木と石で構成していて、茶の湯の世界をイメージしました」

「流れている音楽は何ですか?」

-

- 「音楽ユニット、Vegetable Recordにつくっていただいた空間音楽です。天井スピーカー2つから流れる2曲と、他の3ヶ所から流れる3曲がすべて違うんです。彼らのホームページに細かく説明が載っていて、Spotifyでも聴けます」

何を質問しても、すぐに答えが返ってきて、ただただ深く頷くしかない。そして、音響や小道具に至るまで、美意識が行き届いている。その流れで、ちょっと変化球的な質問をしてみると、驚きの答えが返ってきた。

「お猪口は選べますか?」

-

- 「僕が選んでお出ししています。お猪口はイタリアンで例えるなら、最後にかけるオリーブオイルみたいな大事な存在です。味を最終的に決めるのはお猪口の形状。厚みで、味わいのタッチがガラリと変わるので、この店では、燗に最適な酒器を選んで提供しています。どれぐらい変わるか試してみますか?」

とのことで、早速トライさせていただくことに。そんなの言い過ぎでしょ〜と思いきや、厚さ違いで飲み比べると全然違う。滑らかさ、そして、柔らかさ。微差ではない。ガラリと変わる。

これほど繊細な世界だったとは……と感銘を受けたのも束の間、髙崎さん燗酒劇場はまだまだ序章。ここからのストーリー展開が、とにかく自由で新しいのだ。

仁井田本家 おだやか 58℃×平目の刺身

「次は、平目です。こちらも銚子の『一山いけす』から仕入れています。海よりも環境がいい巨大な生簀で、いけ直しと呼ばれる工程を経てから直送していただくんですが、その中は塩分濃度が約2%になっていて、魚にとってストレスがない状態なんです。その平目を、2日熟成しています。ペアリングする燗酒は、仁井田本家の“おだやか”。これを58℃の“レモン燗”にします」と高崎さん。

レモン燗!?聞きなれないフレーズに目を丸くしていると、すかさず「前の店舗『JOE'S MAN 2号』の頃から6年近くやっている定番的な燗つけ方法で、愛媛県産の無農薬レモンの皮を入れています。お酒の後に、炭酸水を飲んでください。口の中でレモンサワーになります」とのこと。そんなのアリ?と思いきや、予想外の美味しさ。平目も噛むほどに濃厚な旨味が溢れてきて、さっぱり感と甘味の相乗効果がスゴい。

久米桜 月が綺麗ですね 48℃×穴子の炭火焼き

次にやってきたのは穴子の炭火焼き。

「仕入れは同じく『一山いけす』。銚子の荒波で育っているから、臭みなくプリッとした身が特徴です。片面だけ塩と発酵バターを塗っていて、最後にサクラのチップで瞬間的に香りをつけています。合わせるのは、久米桜の生もと純米大吟醸“月が綺麗ですね”。香りはそこまで強くなく、突出した個性がないように思えますが、言葉では表現できない味の奥ゆかしさがあります。だから夏目漱石が“I LOVE YOU”と表現した“月が綺麗ですね”という名前をつけたのでは?と杜氏の三輪智成さんに直接尋ねたら、「そういう意味ではない」、と返ってきました(笑)。伊賀の陶芸家 渡辺愛子さんの酒器でお飲みください」とのこと。

確かに、飛び抜けた主張はないが、余韻に深みがあり、立体的な味と香りをのせた穴子と抜群に合う。そして、お猪口がまた素晴らしい。荒々しさと繊細さが共存していて、このペアリングを体現しているかのようだ。

haccoba×高崎のおかん わらわらしやがれ58℃×ホッキ貝の炭火焼き

「次は、クラフトSAKEで注目を集める福島県南相馬市の『haccoba』と、同じく福島県の猪苗代町にある、つちや農園。そして、髙崎のおかんのトリプルコラボで完成した“わらわらしやがれ”というお酒です。ひと言で説明するなら、既存の常識を覆すパンクなクラフトSAKEです。

稲刈りの時期になると行われる、はざ掛けという稲を干す作業。つちや農園のはざ掛けは独特で、2014年から農民芸術と表現したくなるぐらいアーティスティックなはざ掛けを行なっているんです。ちなみに、毎年テーマを設けていて、2022年は『ヤマタノオロチ』という題名の壮大なオブジェを稲でつくっていました。

その田んぼを、お酒で表現したい!と『haccoba』から提案をいただき、お米と稲わらを使ったお酒の開発をスタートしました。

稲わらを燻したものをもろみの段階で投入し、今まで挑戦したことのないレベルで磨かないお米を使おうということで、自然栽培した『ササシグレ』の精米歩合は94%。スモーキーな香りをまとわせた、これまでにないお酒に仕上がりました。

これは、冷たくても常温でも、燗酒でも美味しいです。冷ですと、青りんごのような爽やかな香りが広がり、常温だと、燻した香りが一番感じられて、燗酒だと酸が立って、とろみが出てきます。うちの店では、旨味の起伏が消えないように、ビーカーでじっくりと58℃まで上げていきます。合わせるのは北海道産の北寄貝の炭火焼き。北海道産の発酵バターを表面に塗っていて、塩を片面にだけふっています」と髙崎さん。

一本の短編小説のようで、話がとにかく面白い。いざペアリングしてみると、ムチッとした食感のホッキ貝は、噛むほどにぎゅっと濃厚な磯の旨味が押し寄せてきて、クラフトSAKEのスモーキーな香りが奥から顔を覗かせる。言葉でうまく表現できないが、日本酒でないような、新しい世界を見せられているような感覚だ。

ぷくぷく醸造8hops 53℃×藁焼きサワラ

「次は、日本酒の伝統的な技術にクラフトビールの技術を掛け合わせたクラフトSAKEのブームを牽引している、ぷくぷく醸造の“ホップサケ 8hopps”です。

醸造責任者の立川哲之さんのスゴさは、冷酒でも常温でも燗酒でも美味しい酒をつくるという日本酒に対するボーダレスな考え方ですね。

合わせるのは、サワラの藁焼きです。片面だけ藁焼きにしているので温度差があります。全体に、天然アミノ酸たっぷりな、にいだしぜんしゅの“旬味”という料理酒を吹きかけてから、焼いた面にだけ発酵バターを強めの塩をふりました」とのこと。

食べてみると、藁とバターの香りが重なり合い、冷たさと温かさが口の中で交互に切り替わり、プリッとした食感がランダムに押し寄せる。そして、“ホップサケ 8hopps”は、アロマティックな風味とホップの苦味が消えることなく、むしろ熱を帯びることでイキイキとしている。この複雑×複雑のペアリングが奇跡としか言い表せないほどの一体感なのだ。「誰が燗つけしても、このお酒はおいしいんです」と言うが、いやいや!お燗番である髙崎さんがビーカーで緻密に火加減をコントロールしながらじっくりと53℃設定で温めているからこそ、到達できる境地であり、ここでしか味わえないペアリングだといたく感動した。

伊根満開 にごり 55℃×鹿肉の天ぷら

どのペアリングもストーリーが濃厚で、クラフトSAKEの燗酒も予想外の展開だったが、まだまだこれから。

「次は、岐阜県郡上市を拠点にしている坪井富男さんという猟師の方が、ハンターが撃ち獲った鹿や猪の卸業をやっていて、そこから直接仕入れました。鹿肉なのに臭みがなくジューシーで、これなら肉が持っている水分の膨張を利用する天ぷらが適していると思い、やってみたら正解でした。添えているのは、無農薬の自然栽培でつくられた黒にんにくをペースト状にしたもの。組み合わせるお酒は、京都の向井酒造、伊根満開のにごり酒です」。

髙崎さんの説明のとおり、鹿肉とは思えないほどみずみずしい。そして驚きなのは黒にんにくのペーストだ。にんにくと言われなかったら、プルーンのような果実と答えるぐらいフルーティで、グレープのような爽やさと甘い香りを持つ赤米にごり酒と口の中でぴったりと寄り添う。ちなみに、筆者も伊根満開のにごり酒は大好きで、これまでいろいろな店で飲んできたが、髙崎さんが銅のチロリで55℃に燗つけした伊根満開は別格の旨さ。何杯でも飲めてしまうほどだった。

黄金蜜酒 本味醂 68℃×茶碗蒸し

「こちらは、前の店の『JOE'S MAN 2号』の頃から定番の茶碗蒸しで、ホンビノス貝のお出汁と豆乳を使っています。ペアリングするお酒は、福島県、鈴木酒造の『黄金蜜酒』という本味醂です。香りづけに黒文字を入れて、錫のチロリで68℃に上げ、最後、泡立てたミルクを上から掛けています」。黒文字は、香り付けだけでなくアルコール分解を促進する漢方的な役割を果たすそうだ。蜂蜜のように甘く、クリーミーが口いっぱいに連鎖して至福の極みとしか言えない。

塩卵かけごはんと漬物、赤出汁の味噌汁。

「最後は卵かけご飯ですね。米は、先ほど“わらわらしやがれ”でも出てきました、福島県猪苗代町、つちや農園の“亀の尾”を使用していて、卵は、同じく福島県を拠点にする、やますけ農園の“娘のためのたまご”です。会津産のお米、大豆、そばなどを食べ、一切の薬も使用せず育っているから、軽やかな美味しさがあるんです。あとは、無農薬野菜の漬物と、高崎のおかん特製の赤出汁の味噌汁。無肥料無堆肥赤大豆を使っていて、米麹は仁井田本家のものです」とのこと。

体が一番欲している食べ物がベストタイミングで現れたときの喜びたるや。髙崎さんの解説以上に、卵の旨味が濃厚で、余韻まで美味しく、赤出汁の味噌汁が体の髄まで沁み入ってくる。

いや〜満足満足、と思いきや、卵かけごはんの次には、仁井田本家の甘酒アイスクリームが出てきて、最後の最後には、お持ち帰り用のおにぎりが。「コースで使用した魚のアラやお刺身の切れ端などと、小麦粉の天かすを1つの釜にまとめた魚そぼろ炊き込みご飯です」とのこと。“魚そぼろ炊き込みご飯のおにぎり”とは、なんて幸せな響きなんだろう。

ハッと仰天して、心の中で拍手して、ラストは泣けるぐらい沁みる。先の読めないストーリー展開に驚きながらも、2時間コースが終わると気分はスタンディングオーベーション。綿密に導き出された熱の方程式と、底抜けな日本酒愛があるから、これほど人を感動させるのだろう。「燗酒は、世界に誇れる日本のカルチャー。こんなに可能性を秘めた表現は他にありません」とはまさに。これまでの燗酒の常識が確実に変わる体験でした。

文:仁田恭介 撮影:鈴木泰介