【学芸大学・元教師と元魚屋が仕掛ける焼肉店⁉】肉業界の"常識"を破る「焼肉関本恭平」の秘密

-

- 連載 : 東京町焼肉最前線!

進化を続ける東京の町焼肉。今回ご紹介するのは、元教師と元魚屋という異色の経歴を持つ2人が手掛ける、学芸大学の人気焼肉店「焼肉関本恭平」です。

焼肉店なのに“魚の技”!?

この焼肉店を切り盛りする2人は異色のキャリアを積んできた。店主は中学校の非常勤講師をしながら、焼肉店で修業をした。もう一人は長く鮮魚店に勤めて、魚の扱いを学んだ。そして2014年、非常勤講師だった男が、鮮魚店の男を誘って焼肉店「関本恭平」はオープンした。

タレやスープ、肉仕事のベースはまぎれもなく焼肉店の仕事。しかしそこには一般的な焼肉店とは一線を画すダイナミックながらデリケートな味わいが込められている。そこには3つの仕掛けがある。

その1、焼肉といえばまずは素材だ。どんな工夫も肉という素材の上にしか成り立たないのが、焼肉店だ。この店では、内臓はハラミをはじめ、レバー、ホルモンを芝浦嵯峨正造商店から引いている。創業時からこの仕入れができたのは、長く焼肉店で修行をしたからこそ。信頼関係の賜物と言っていい。

ちなみに精肉は黒毛和牛で知られるヤザワミートから仕入れている。その詳細は、また追って。

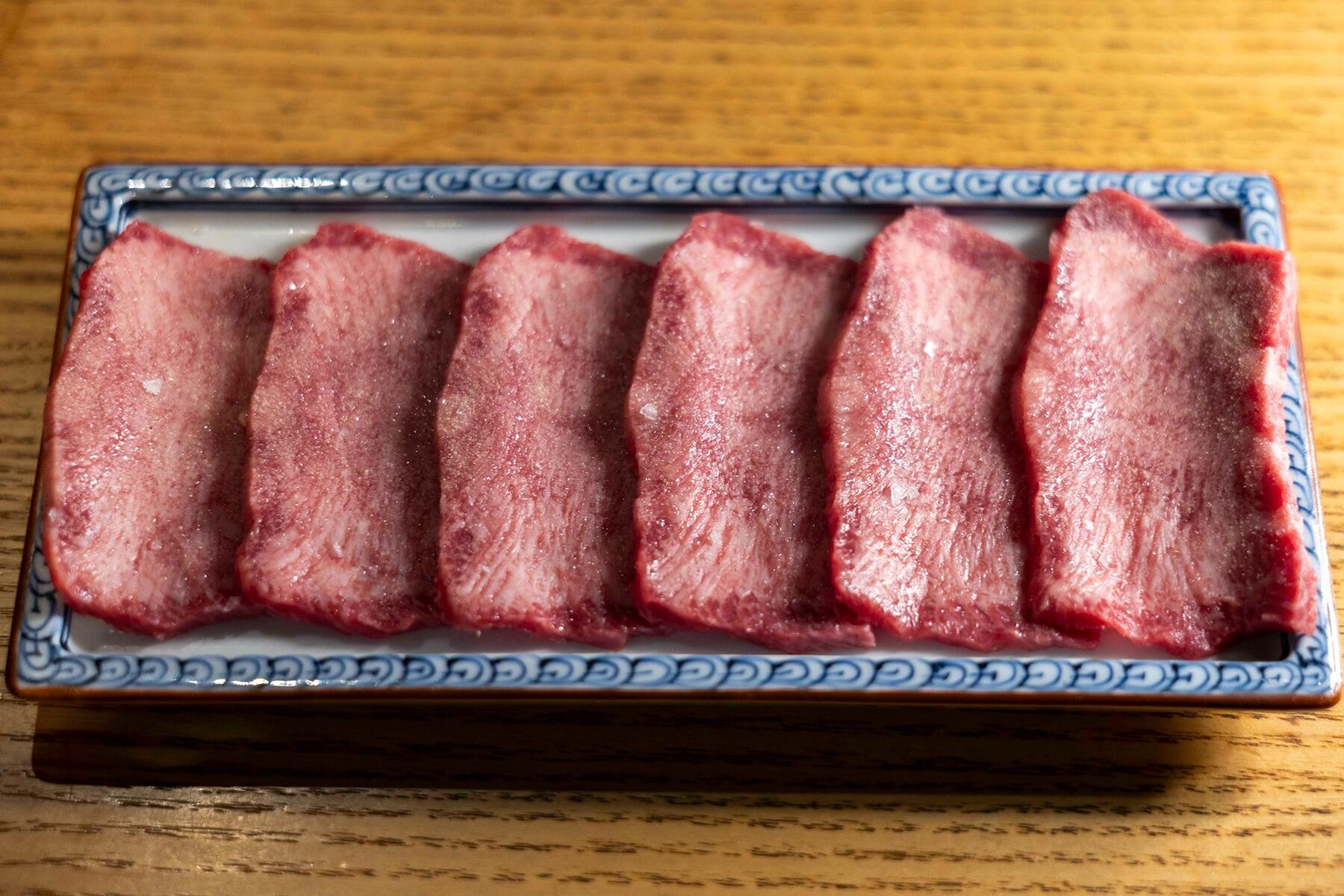

2つ目は肉仕事。肉はすべて包丁で切り出している。牛タンなら皮付きのまま冷蔵保存された1本を注文ごとに皮をむき、タン下などを落として整形する。その後、一枚一枚切り出す。

無凍結のホホ肉(ツラミ・天肉)も築地・有次の銘の入った、長い刃渡りの切付(剣型)包丁で薄く引く(正確には肉なので押し切り)。

ホホ肉の筋切りも包丁の角で中央の白い筋を叩くのではなく、鱧の骨切りのように、表面と筋にだけ細かく包丁を入れていく。

焼き込んだ筋は噛むほどに旨い。味が後からぐいぐい伸びてくる。筋切りは諸刃の剣でもある。さほど噛まなくても食べられるよう、下ごしらえされた肉は「噛んでこそ」の味わいに届かない。この店の信条は「自分たちが食べて旨いと思える肉を出す」こと。「関本恭平」ではホホ肉に切り目は入れるが、完全に断ち切りもしない。店主たち自身がその方が旨いと感じるからだ。

関節ごとに肉をはがす手間がかかるテールも同じ。どんな牛でもよく動くテールは肉の味も筋の風味も濃い。ひと噛みすると口内に濃厚な肉のジュースがあふれ、あごに力を込めるたびにコクがにじむ。

そのために必要な包丁は入れるが、不要な包丁は入れない。噛み込む食感の楽しみと、そこから生まれる味わいを大切にしているからだ。

レバーなどには鮮魚店の技法も使う。鮮魚は肉よりも劣化や酸化のスピードが早い。だから鮮魚を扱う専門家は劣化や酸化を防ぐ手法を知っている。レバーに施す下処理は肉業界ではまず聞かない技法だが、この店のレバーは驚くほど雑味がない。

休ませながらゆっくり焼けばクリームのようなとろりとした味わいになり、表面に焼き目をつけながら炭火の上をコロコロ転がせばサクッとした食感も生まれる。

そして3つ目の仕掛けは仕上げの味つけ。塩味はヒマラヤのピンク岩塩と白い岩塩で肉に下味を入れ、肉の上には結晶化したフルール・ド・セルで味を決める。一方のもみダレは「10年かけて、数ヶ月前にようやく完成した」という香味ダレだ。

それにしても芝浦嵯峨正造商店の内臓肉の美しいこと。シマチョウは皮(腸壁)が厚く、鮮度がいいから縞模様がくっきりしている。黒毛和牛特上ハラミの濃厚な肉色と分厚さ、そして小ザシのように筋間に点描を打つサシは見ただけで口元がゆるみ、きっちり焼き上げて噛みちぎれば極楽浄土一直線。

美瑛の矢澤牛には、純血但馬も!

精肉はヤザワミートが手掛ける「矢澤牛」。北海道の美瑛町で育てられた黒毛和牛で、32ヶ月以上の長期肥育という肉好きが歓喜する黒毛和牛だ。主に上身と腰回りのよく動く味の濃い部位を仕入れているが、限定で「矢澤牛原種」という純血但馬血統をさらに長期肥育した牛の肉が入ることも(!)。

その名牛の味わいを引き出すのは、先述した香味野菜のもみダレだ。「長ねぎとにんにくは使っています。その他は秘密」と言うタレは卓上のつけダレとは別物。焼きながら、もう一度もみダレにつける「追いダレ」スタイルでタレを焼き重ねれば、肉が酒を、飯を呼ぶ。

その他のメニューも味のためには手段は問わない。贅沢に切り落とした肉の端材がふんだんに入った肉味濃厚な「ダイナミック煮込」にはゴマや魚粉(!)まで入って「知り合いから、六厘舎かよって言われた(笑)」品。

もっちりした太麺の熱盛りがほしくなりそうな腹ペコ氏にはうどんを入れた「ダイナミック煮込ぶっかけうどん」もいいが、端材の肉をふんだんに使った締めには、ライスとキーマ、各250グラムという量と揚げ焼き野菜がまたも食欲をそそる「ダイナミックキーマカレー」がある。

このカレー、コク深いのに実に爽快。切り出したタン下などを焙煎したスパイスとともに煮込んだ後、3日間冷蔵庫で待つ。それは牛タンの熟れ感が落ち着くために、そしてスパイスとの一体感が生まれるまでに必要な時間だ。軽快&爽快にして奥行きがあり、がっついてなお腹が鳴る。

精肉から内臓、締めの逸品に至るまで、この店でメニューを開けば、何度だっていい肉に出会うことができる。ただし、当然ながら売り切りじまい。すべての肉がいつでもあるわけではない。いい肉との出会いはいつだって一期一会なのだ。

店舗情報

店舗情報

- 焼肉関本恭平

-

- 【住所】東京都目黒区鷹番3‐14‐5

- 【電話番号】03‐6303‐0260

- 【営業時間】17:00~00:00(L.O.)

- 【定休日】不定休

- 【アクセス】東急東横線「学芸大学駅」より2分

文・写真:松浦達也