飲み、語り合った30年。漫画家・尾瀬あきらさんとセンムの酒談義②

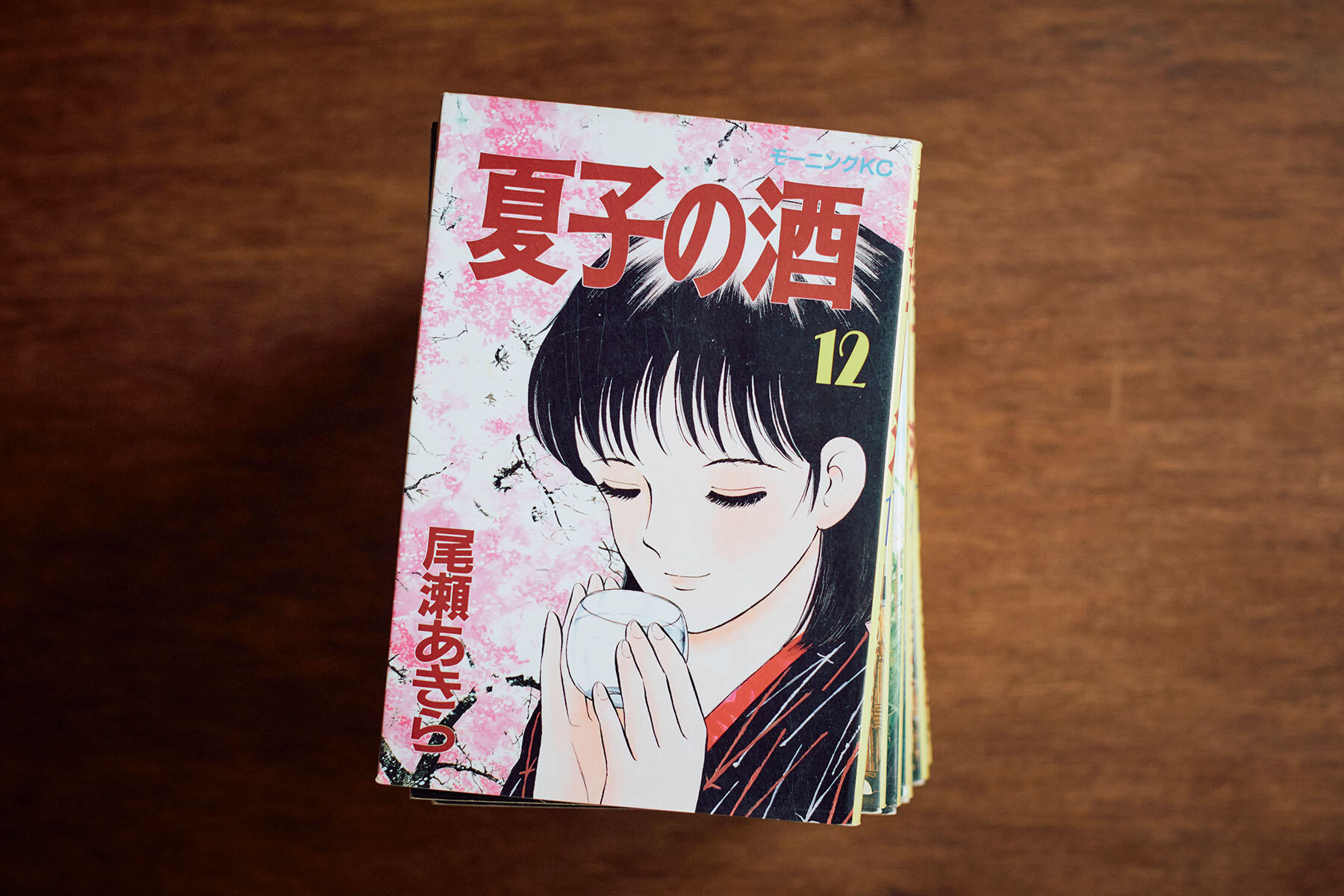

代表作『夏子の酒』で日本の酒造りに携わる人々の日々の仕事と情熱を描いた漫画家・尾瀬あきらさん。全国各地の蔵を巡り、綿密な取材を重ねた作品には、酒蔵と農村のリアルな状況が描き出され、酒造業や農業に携わる人たちからも圧倒的な支持を得た。神亀酒造の小川原良征さん=センムも尾瀬作品への取材協力を惜しまなかった蔵元の一人。自分の知見を伝えるだけではなく、時には取材旅行にも同行、共に飲み、語り合った時間は、尾瀬さんの日本酒観に大きな影響を与えたという。

人見知り同士がいつしか熱く語り合う中に

1990年には、センムと蔵元有志の呼びかけにより、「蔵元交流会」が発足する。これは上原先生を顧問に据え、より良い純米酒造りを目指す蔵元たちが互いに学び合うための勉強会だった。交流会の会員となった蔵元たちは酒造りへの熱意に溢れており、彼らとの語らいからも尾瀬さんは大きな影響を受けることになる。

「1回目は岐阜、2回目は福岡、3回目が埼玉での開催。忙しい時期だったけど、毎年参加していました。『夏子の酒』の連載は1991年までの約3年半だったのですが、後半の内容は蔵元交流会で学んだことと重なっていますね。僕にとっては、まさに<求めよ、さらば与えられん>というような濃密な蔵元との関係が出来た時期でした」。

交流会に集ってきた蔵元たちは、利き酒会、勉強会に続く懇親会でも飲み始めからずっと日本酒を飲み続けながら夜更けまで語り合う。酒豪であったセンムや上原先生を囲む面々は、夜更けどころか明け方まで語り合うこともあった。

「すごく熱かったですよね。こんなにお酒造りに愛情と情熱をストレートに持っている蔵元たちがいるんだ、と思いました。みんな、まだ不遇でね、でも、勢いだけはあって、日本酒の世界をなんとかしようという気持ちに溢れていた。当時は、相変わらず吟醸酒ブームでしたが、センムの影響で上原先生も自分たちも次第に純米酒に傾倒していった感じです。センムが純米純米と言い続けているのを耳にしながら純米酒を飲み続けたことで、『やっぱり、純米だよな』と実感としてわかってきたという気がしますね」。

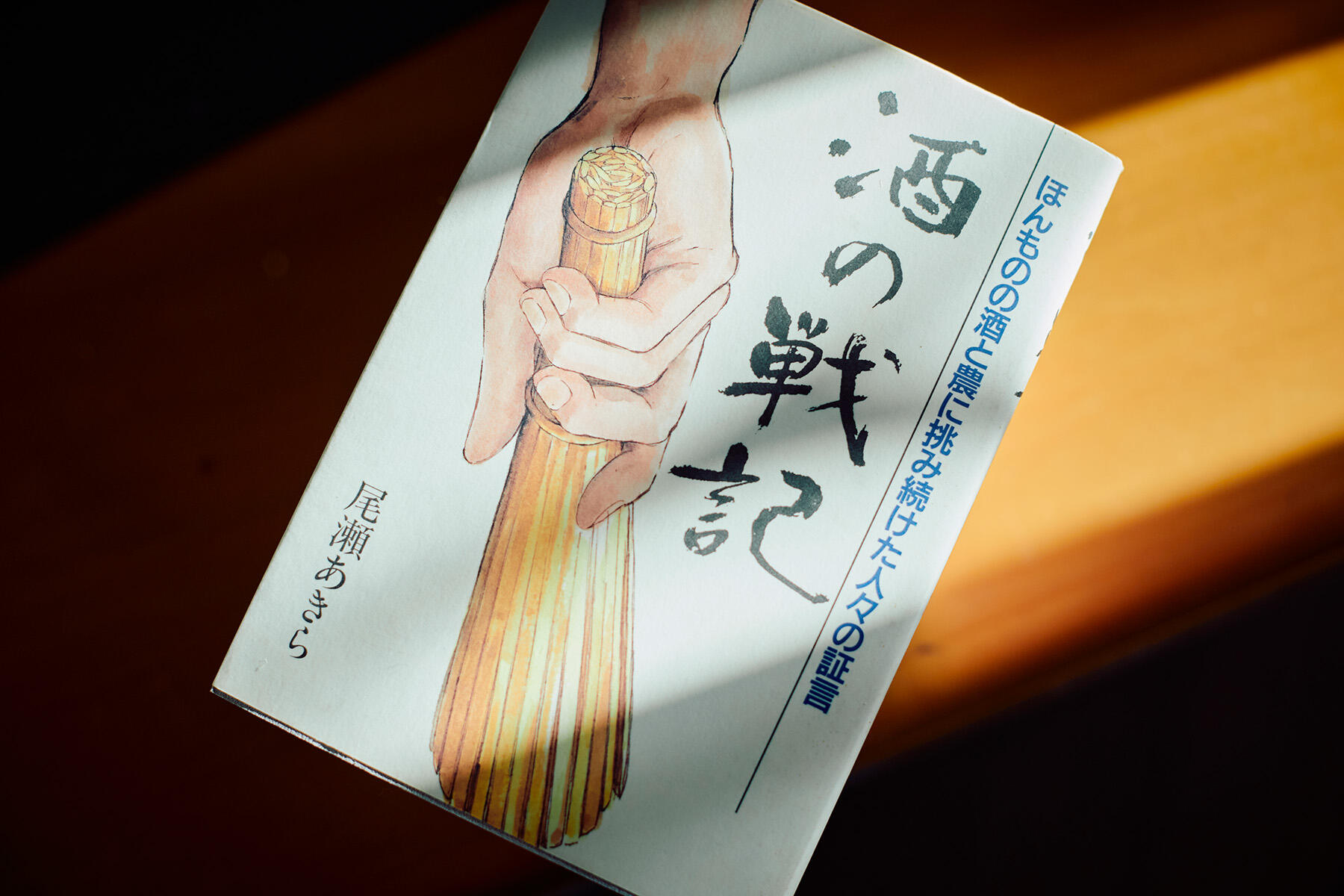

『夏子の酒』の連載を終えた1991年、尾瀬さんは漫画ではなく、文章で日本酒に情熱を注ぎ込み奮闘する人々の姿を伝えるドキュメンタリー『酒の戦記』(ゆい書房)を刊行する。全五章で構成された本の中には、蔵元、杜氏、酒販店、飲食店、農業関係者との対話が収録されているが、その序文には、こう記されている。

<主人公・夏子は、苦心の末、多くの収穫を手にしたが、私は彼女以上に収穫の大きかった作者である。(中略)日本酒は今、時代の流れに逆らって、宣伝力や資本力とはまったく無関係に深化しつつある。地方のささやかな造り酒屋が芸術とも思える珠玉の銘酒を醸している。(中略)この三年間で様々な美酒・銘酒に巡り会えたことはまさに最大の収穫であったが、それ以上に素晴らしい収穫があった。それは、実に多くの日本酒に情熱を注ぎ込む魅力的な人達と出会ったことだ。>

序文に続く第一章・蔵元の章の冒頭には「純米酒にこだわり続ける理由」というタイトルでセンムが登場。兄の夭逝により跡取り息子として育てられた子ども時代のこと、純米酒造りを志した東京農大時代のこと、蔵の経営を心配した蔵人さんと取っ組み合いの喧嘩をしたことなど、全量純米蔵への転換を実現させるまでのセンムのさまざまな軌跡が28ページにわたって記されている。

「売れないからこそ、がんばんないと認めてもらえない。認めてくれるのは人ですからね。自分がいくらいいんだ、いいんだって言ったって駄目なんです」。当時、44歳のセンムの言葉は、今となっては貴重な時代の証言だ。地方の中小の蔵が東京市場へと進出することが今よりも困難だった時代、センムは「だから、同業の造り酒屋さん、歯を食いしばってでも何でもいい、止めないでほしい。東京っていうのは売り先がいっぱいあるから、そういうところに、まあほんとに私なんかごくわずかしか、何軒かの蔵しか付き合えないんだけど、その人達が地方で売るために苦しんでるんだったら、東京市場へどんどん紹介していく」とも語っている。自蔵だけでなく他の蔵の存続をも願う気持ちから、同業者同士の連携を呼びかけていたのだ。

出会いから3年、人見知り同士だったはずの二人の対話は熱を帯びて、センムが日本酒の世界へと託した真摯な思いが伝わってくる。

「この本を書くまでには、センムに会いにちょくちょく蔵に寄るようになっていました。家から近いということもあるけれど、全国の蔵元の中で、神亀酒造が一番多く通った蔵ですね。僕が顔を出すと『売れない漫画家が、また酒をせびりにきやがった』とか言われてね(笑)。それが、口の悪いセンムのいつもの挨拶でした」。

文:藤田千恵子 撮影:伊藤菜々子