酒と食、センムと共に"本物"を守り広めた「掛田商店」掛田勝朗さん

横須賀市にある「掛田商店」会長の掛田勝朗さんは、1970年代から各地の酒蔵へと足を運び続け、信頼関係を築いてきた地酒振興の草分け的存在。「神亀」小川原センムとは全量純米蔵となる以前から交流が始まり、神亀酒造の酒をフルラインで揃える理解者、共鳴者でもあった。ともに、日本酒のみならず、“本物の食”との関わりも早くから追及。その姿勢は、長女の掛田薫さんにもしっかりと受け継がれている。

自称「神亀学校の一期生」。日本の食文化全体を守る姿勢で共鳴

横須賀市追浜にある掛田商店は、地酒専門店の草分け的存在だ。地酒の黎明期からを知る現会長の掛田勝朗さんは1940年生まれ。1964年に生家の酒販店に入社し、「本物の酒と出会いたい」と望んで1970年代から酒蔵行脚を始めている。掛田さんと出会った頃の小川原センムは「神亀酒造の若旦那」。神亀酒造が全量純米蔵へと移行する前の時代だ。

「最初に神亀酒造を訪ねた頃、その当時の蓮田は、駅前の広場とあとは林だけという土地で。神亀の蔵は?と人に訊ねても、知らんよと言われて。それなら、この道を行くとあるかもしれんと思ってどんどん歩いて行ったら大きな欅の木と竹林が出てきて、その茂みの中に古びた蔵があった。それが、もう40年も前のことだから、肝心のセンムとの会話とか蔵の最初の印象とか、そういう記憶は全然残ってないんです。その後も蔵元と酒屋だから当然、つきあっていく中で酒造りの勉強というのはしましたけれど、あとは、一緒にわあわあ飲んで。普通に日常の会話をかわしながら一生つきあったという相手でした。では、センムについて何をお伝えしようかと考えたら、この掛田商店を見ていただくしかないな、と思うんですよ」。

地酒と伝統食品、農産物。掛田商店の店内に並ぶすべての商品は、造り手の顔と姿勢を知り、信頼関係を結んで取引が始まったものばかりだ。人の口に入り、身体をつくっていくものだから、おいしさだけでなく安全性までを考慮したもの。掛田さんが半世紀をかけて理想に近づけてきた店は、小川原センムからの大きな影響を受けているという。

「センムと関わる中で得た人生観、哲学。人として、どう生きるべきかということ。それを僕はこの店で表現しました」。

掛田さんは、そもそもは獣医を目指して大学の獣医学科で学んでいた人だ。国家試験にも合格し、動物病院に赴任する寸前で家庭の事情から生家の酒屋を継がなければならなくなったという。時代は高度成長期の入り口、だが20代の若者にとっては、不本意な仕事の始まりだった。

「僕が継いだ当時の酒屋というのは、お酒から米、燃料まで何でも扱っていて、朝、御用聞きをして注文が入ったら配達して、週末集金するというのが仕事でした。酒屋の中でも腕のいい儲かる酒屋というのは、リベート率のいい大手ブランドの酒を置くんです。リベートというのは、『この酒を5箱仕入れたら、おまけの酒を付けます』とか、そういう商売です。酒をたくさん扱うと熱海の温泉旅行招待とか、そんな時代で、僕はそういう馬鹿げたことが嫌でね。当時の酒屋は問屋から酒を仕入れていて、その問屋の先には生産者がいるわけだけれど、自分たち酒屋には生産者の顔がみえない。そんな商品を取り扱うことに良心の呵責(かしゃく)を感じていました。1970年代に入ると地酒がぼつぼつ動きだしてきて、でも、その頃は越乃寒梅、雪中梅、八海山と新潟酒オンリーでしたね」。

酒質自体が評価される地酒の台頭に掛田さんは魅力と可能性を感じて、新潟の酒蔵を訪ねるようになる。月に一度、新潟通いを続けていた頃、新潟まで勉強に来ていた埼玉の酒蔵の跡継ぎと顔を合わせる。それが小川原センムだった。

「センムはもう純米酒を造っていたけれど、全量純米蔵になる前の時代です。訪ねていった蔵の中には、まだ本醸造がゴロゴロしていました」。

造る酒のすべてをいつかは純米酒に、と望みながら、売れ残った酒が山積みになっている神亀酒造。同時期、掛田商店でも、それと同じことが起こっていた。掛田さんが良いと見込んで仕入れた地酒は、すぐには消費者の支持を得られなかった。

「売れない地酒が山積みになっていく。その頃の僕は、同業者からも『あいつは、馬鹿だ』と言われてね。父には、これをどうするんだとブツブツ言われることの繰り返し。毎月、苦しくて、悔しくてたまりませんでした」。

けれども、苦しさのさなかだからこその出会いや気づきもあった。

「最初は、他の店との差別化ということで地酒を仕入れていましたが、各地を廻って生産者さんたちと出会っているうちに、素晴らしいものを造ろうとしている人たちは、時代に逆行しているということがわかってきたんですよね。お酒も味噌も醤油も、その逆行の中で廃れていってしまう。それでは、日本の文化はどうなってしまうんだと思って、うちの店で扱い続けようと思ったのが地酒と伝統食品です。センムは、造り手として純米酒を追求していた。僕は、酒販店として純米酒を選択していこうと思ったんです」

掛田さんは、小川原センムよりも6歳年上だったが、年下のセンムのことを師と仰ぎ、「神亀学校の一期生」と自称した。80年代中盤には、小川原センムと共に『銘酒会』という蔵元、酒販店、飲食店が手を携え、食中酒としての純米酒を啓蒙していくためのグループを結成。和食だけでなく、フランス料理と日本酒のマリアージュを愉しむ会などを時代に先駆けて開催している。酒だけではなく、日本の食文化全体を守ろうとする姿勢でも二人は共鳴しあっていた。

「ある時、センムと居酒屋で飲んでいた時に、おしんこが出たんです。それを食べたセンムがお店の人に『これ、全部洗ってくれ』と。化学調味料がかかっていたんですよね。お店の人も『はいはい』と本当に洗ってくれて。そんな些細なことからも、センムからは学びましたね。酒ばかり売るのではなく、酒だけを勉強するのでもなく、食品の伝統や環境や文化ごと学ばないといけないなと気づかされました。なにより、食べるということは、命の尊厳につながることですからね」。

さらには「経営が苦しい」という根本的な大問題を抱えながら、時流に逆らって自分の信じる道を貫こうと踏ん張る点でも、二人は同志だった。

「センムも大変だったけど、ほんとに苦しくて、どうしようと思ったギリギリのラインが僕にもあったんですよ。その時に、もういいや、うちという店を世間が認めてくれなかったらつぶれてもいいや、あとは何でも食えるかなと思って、このまま行こうと決心したんです。それでまた、いろいろと仕事を始めてみたら、そのうちにあっちからこっちからお客さんが来るじゃないですか。その時に、儲けとか雑念を捨てる時、本物をみんなが理解してくれるのかなと感じましたね。それが神亀学校の一期生ということです。自分たちが食えなくて商売してきているから、よけいにそういう苦しい生産者への理解が増したというところもあります。大手の酒蔵さんがどんなに立派な酒を造ったとしても、もちろん、それは認めますけれど、やっぱり家業としての小さな規模の生産者とのおつきあいがうちの店の等身大だな、と今でも思いますね」

センムとの交流は、二人の青年期から70代となるまでの長きにわたったが、「お互い、シャイになってしまう」というつきあいだったと掛田さんは言う。

「センムが飲んでる時に、『わかんねえのか』と怒って人におしぼり投げたとか、輪ゴム飛ばしたとかいう話をよく聞いたけれど、僕にはそういうことは一切しなかったの(笑)。関係としては、蔵元と酒屋だったけど、僕にとっては酒を造る人の良心とか、売る人の良心とか、酒以外の人間的なものも教わった相手ですね。センムが自分のことだけでなく、ほかの蔵や酒販店や飲食店の人たちと関わり、育てようとしている姿にも刺激を受けました」

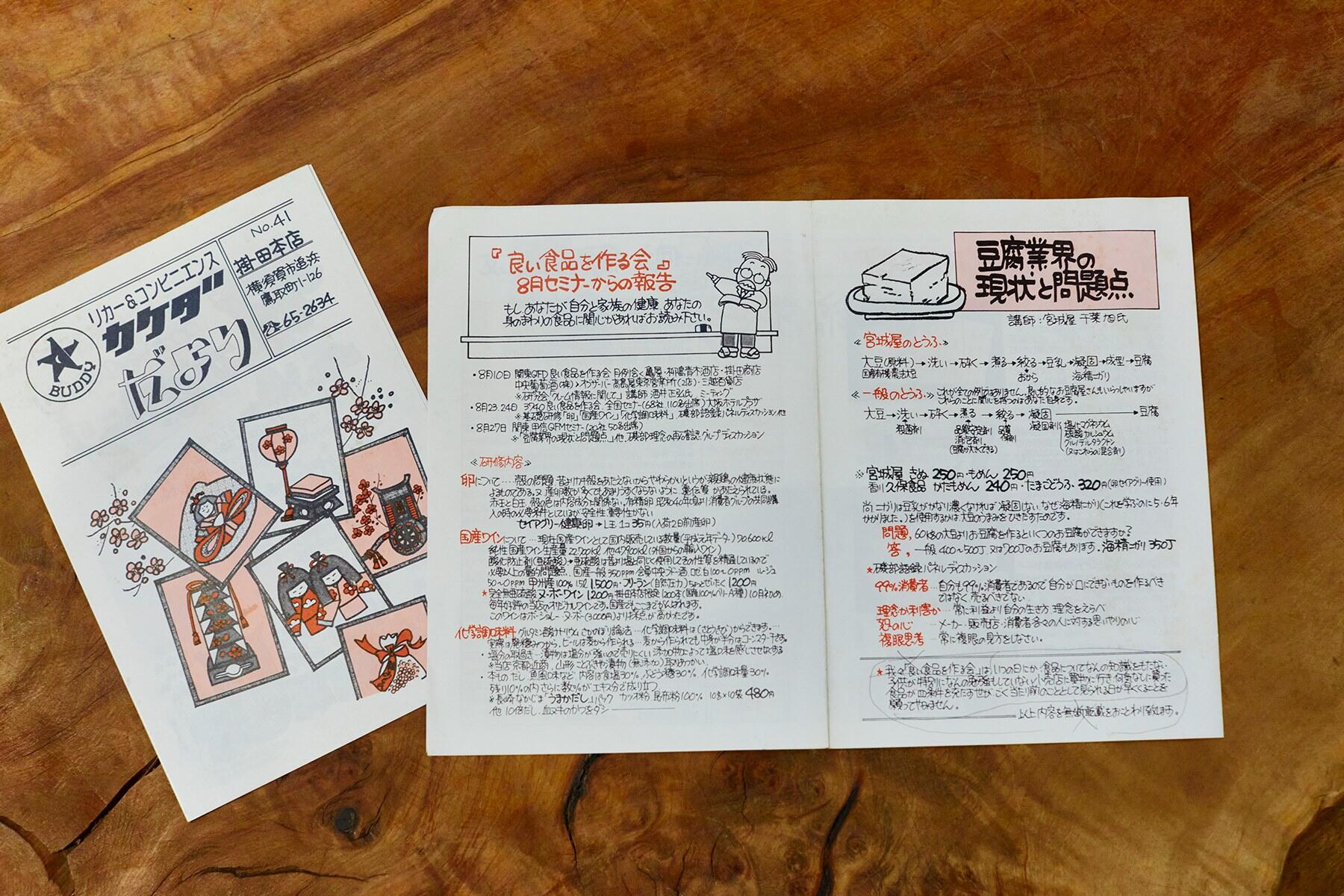

掛田さんは、純米酒啓蒙のための酒の会を35年間主宰し、並行して安全性の高い食品について学ぶ『良い食品を学ぶ会』(現・『良い食品づくりの会』)の活動にも40年以上関わってきた。

「良い食品の4条件、4原則というものがあるんですが、それを理解して、自分を無にして自分を育てて実践するまでに30年以上かかりました」。

その4条件とは、1安全で安心して食べられること。2ごまかしのないこと。3味の良いこと。4価格が品質に応じて妥当であること。4原則とは、1原料の厳選。2加工段階の純正。3時代環境に曲げられない企業姿勢。4消費者との関係重視。

これは、食品業界についてのことだけではないだろう。酒造・酒販業界においても同様のことはあてはまり、掛田商店の酒棚を見ればその姿勢を持つ蔵元たちと掛田さんが長年共に歩んできたことが伝わってくる。

現在、掛田さんは、酒販店主を引退、長女の薫さんがあとを継いでいる。薫さんの前職はカメラマンだったが、父の仕事や人との関わりを見続けていたこともあり、家業を継ぐことを決意した。「自分の口に入れられないものを人に売ってはいけない」という良心の在り方、蔵元、生産者との丁寧な交流、消費者目線を忘れない姿勢などは、代が変わっても保たれたままだ。

「70歳になった時、『明日からもう店には出ません』と薫に話したんです。突然で驚かれましたけど、でも、もう僕の意志を継げるようになったな、理念だけは崩さないなと感じたんですよね。この店は、みなさまに支えられてきましたが、僕が自分のことをラッキーだと思うのは、センムをはじめとして、理念を持ってものづくりをする人たちと巡り会えたことです。そして、そこに共鳴してくださる生活者の皆さんや次の世代と歩むことができた。それは僕の宝ですね」。

薫さんと小川原センムとの「衝撃の(笑)初対面」は、まだ学生時代のことだ。その時のことを薫さんは、こう回想する。

「自宅でコーヒーをお出ししたのですが、お話ししているうちに冷めてしまって。それで熱いコーヒーに取り換えようとしたら、センムがそれを取り返して『人間の膀胱ほど、環境に負荷なく浄化できるものはないんだ』とおっしゃったんです。何を言うんだ、この人は!とびっくりしたけれど、仰せのとおりで。面白い人だと思いましたね」。

その後、後継者として掛田商店に入り、四半世紀が過ぎた今。「私にとっては、センムさんは父のアイデンティティを支えてくれた大恩人だったと感じています。人を信じることを教えてくれた人でもありました」。

小川原さんが逝って5年。掛田さんは、「人は死んだ後に、はじめて、その人の人格とか、その人の思想、生き様が現れてくる」と感じるようになったという。

「僕が今、一人の人間として、酒屋を引退しても言えることは、井戸の水を飲むとき、その井戸を掘った人のことを忘れてはいけないということなんです。蓮田のセンムが純米酒を広めてくれた人だということは、忘れてはいけないと思いますね」。

文:藤田千恵子 撮影:伊藤菜々子