ありがたいのは、とにかく営業できること。お馴染みさんが戻ってきてくれたこと──横浜・野毛「大黒屋」

若者からベテランまで酒飲みが多く集まる、横浜・野毛。この街の、昔ながらの雰囲気を今に残す居酒屋「大黒屋」も、長い休みからようやく平常な営業形態に戻った──かつてない苦境に立たされる酒場の人たちは、どのような思いでこの日々を乗り越えてきたのか。さまざまな店への取材を通して、「酒場の良さってなんだろう?」とじっくり考えていくルポルタージュ連載。第十五回は、老舗酒場の名女将に、酒場のあり方、酒飲みのあり方を聞いてきました。

2021年10月25日。年初以来、継続して営業制限を受けてきた酒場への酒類提供自粛の協力要請が全面的に解除されました。ようやく、酒が全面解禁になったわけです。ひとまず、めでたい。酒好きたちは馴染みの店に顔を出し、しばらくぶりの挨拶をして、おいしい酒を飲む。元気でまた会えたありがたさを噛み締めながら飲む酒は、また、格別の味がするものです。

一方、店サイドは、まだ手放しでこの状態を喜んでいるわけではないようです。多くの酒場の主たちが休業中に口にしていたのは、昔のようにお客さんが帰ってくるかどうかということ。いったん距離のできたお客さんとの間を、何事もなかったかのように埋めることができるかどうか、という心配でした。

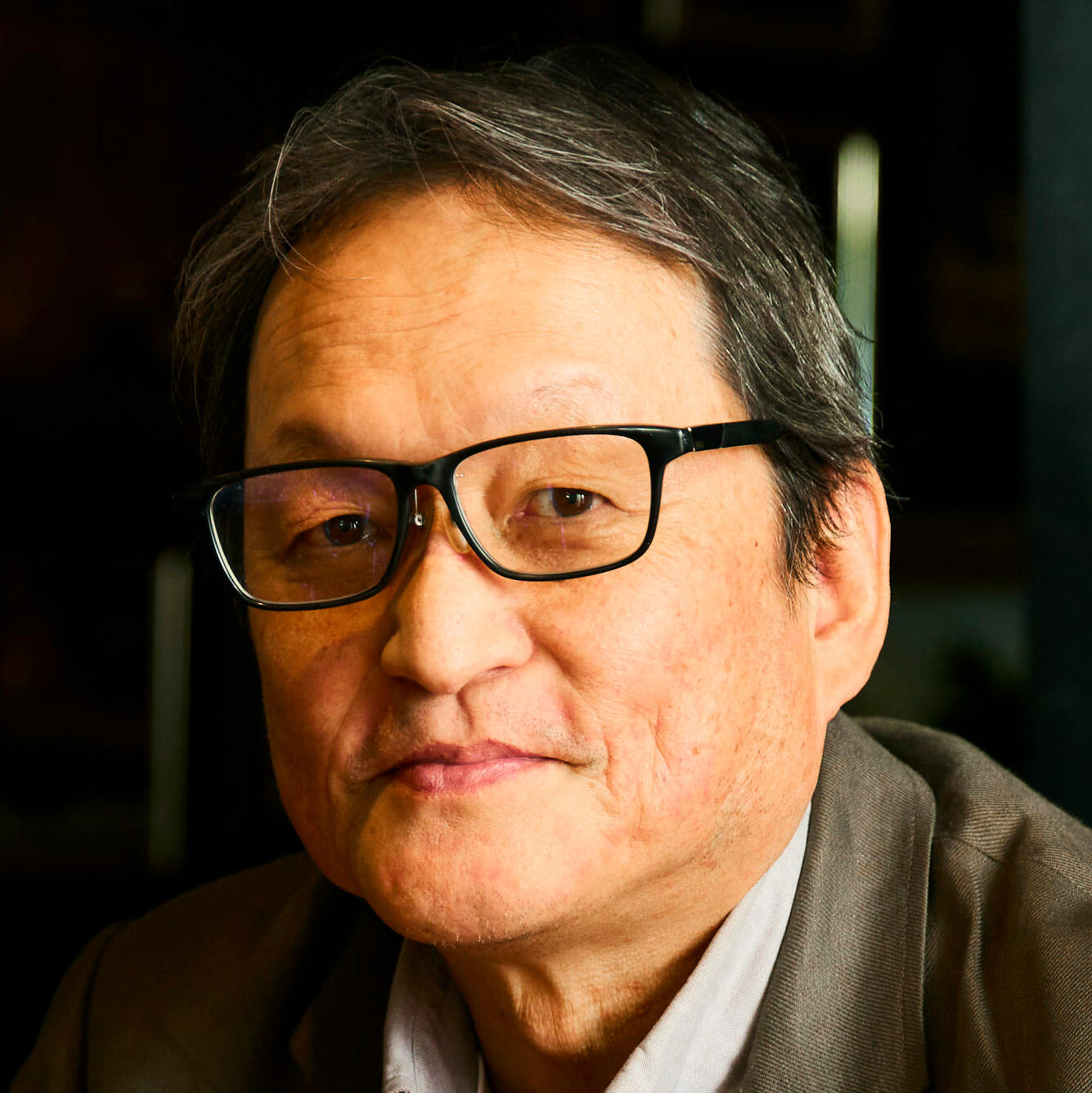

そこで今回は、横浜は野毛の地で、創業58年の歴史を誇る「大黒屋」さんをお訪ねし、創業者の奥様で、現在の女将さんの宮地ふじ枝さんにお話を伺いました。

何があっても、地べたは残る。そんな思いでおりました

群馬生まれのふじ枝さんが、野毛へ来たのは18歳のとき。昭和41年のことと言います。

「その頃、主人は今とは別の場所で6坪の小さな店をやっていました。それから結婚して子供が生まれたときに、古いお店を買って今に至るんですが、買ったときに2階の半分を宴会場に、半分を住居にしました。子供たちが寝ている部屋の奥が宴会場だったので、酔ったお客さんが間違えて戸を開けて、『あ、子供が寝てる!』って驚いたりね」

店は現在、1階から3階までフロアがあり、満席になると収容客数は100人を超える。ご主人が亡くなった後は女将さんが経営を引き継ぎ、三人の娘さんのうち、お二人が店に出て手伝っている。家族経営の老舗には、古い常連が多い。

コロナ禍の続く中、野毛の様子にも変化があったようだ。

「時短になったり、それが解除されて、また時短になったり、そういうことを繰り返してきた中で、現在では少し賑わいは戻ってきましたが、まだ本格的ではないですね。お客さんが、時短慣れしたのか、家飲み慣れしたのか、お帰りが早いんです。うちは通常は夜11時まで営業しているんですけど、そういうときでも、時短のように9時そこそこになると帰りはじめる。お客さんに伺ったら『これぐらいの時間に帰るのが、いちばんいいかもしれない』って。翌日のことも考えて9時、10時に帰るのがベストだね、とおっしゃってました。まあ、あんまり遅くまで飲んで、翌日に影響するよりはいいと思いますけど」

これと同じ話は、酒場の営業が時間も含めて全面解禁になった現在、さまざまなところで聞かれます。お客さんは来てくれるけれど、とにかく帰りが早い。たしかに酒好きの人々の健康にはいいことかもしないが、酒場としては、そうそう喜んでもいられない――。

「短時間で終わってくれれば、それはそれでいいんですけど。でも、ちょっと寂しい。以前は、他所の店で飲んでいた方が、二軒目、三軒目に寄ってくれることもありましたけど、今はみなさん、サッと帰られます」

それでも、10月1日に酒の提供が解禁になった直後には、大きな喜びがあったという。

「ありがたいのは、時短でも、とにかく営業できることです。そして、お客さんが戻ってきてくれたことです。お馴染みさんが戻ってきてくれて、『元気だったか?』って言ってくれるのが、本当に嬉しい!『生きてたか?』って言ってた人もいました(笑)」

コロナ禍に見舞われて、早いものですでに1年半を過ぎています。初期の頃、女将さんはどんなことを思っていたのでしょう。

「長く商売をしてきましたから、バブル崩壊もリーマンショックも経験しています。野毛の場合は特に、バブル崩壊後に東急東横線がみなとみらいに延伸したことで、それまで終点だった桜木町駅に東急が来なくなった、その影響が大きかったですね。この通りも閑古鳥が鳴いて、今回のコロナに匹敵するぐらいに暇でした。活気が戻るまでに、かなり長い年数がかかったんです。電車一つでこんなに人の流れが変わるのかと思いました。本当に怖いですよ。どん底を見たような感じがありました。で、また、このコロナでしょ。コロナは電車と違って世界的なものだから、致し方ないとは思いますが、厳しいのは厳しいですよ。ただ、ここは持ち家なんで、何があっても、地べたは残る。そんな思いでおりました(笑)」

女将さんはそう言って笑顔を見せるのだが、言うほど容易な事態でなかったのも事実のようです。

「今年の4月下旬にお酒の提供が禁止されたとき、最初はノンアル営業で店を開けたんですが、お客さんに見事にフラれましてね。最初の数日はランチもやったけど、昼時に12、3人は入ってくれても、そのためにスタッフに出勤してもらうと売り上げに見合わない。だからやめてしまって、従業員への支払いは雇用調整助成金を使って、他に営業自粛の協力金で、今は我慢しようと思いました。ただ、一番しびれたのが協力金の入金が非常に遅かったということです。その間に辛抱しきれないところが、結構、店を畳んでるんですよ。冷蔵庫回せば電気代はかかるし、月々の必要経費もかかります。うちの場合なら、従業員の社会保険料も支払うわけですから協力金が入ってこないと持ち堪えられない。自分の蓄えから負担していかなければならない。何ヶ月も先延ばしされるとちょっと無理というところもあります。あるお店のご主人も『ダメだよ、家賃が毎月出ていくんで、まかないきれない。だから営業せざるを得ない。うちは要請を無視してでもやるよ』って。でもね、それは、致し方ないことですよね。店ごとに事情が違うし、それを責めることはできないでしょう。だから、それはそれでいいんですけど、こういう状況だから、あんまりお店でワイワイ騒がせるのはどうかなって思います」

女将さんには、自分の店を守ろうという思いのほかに、もっと深いところで、野毛という街を守りたいという思いもあるようです。

「うちのお馴染みさんは年代的には40~50代ぐらいが多いですかね。みなさん、みなとみらい以前の、昔の野毛を知っている人たち。その時代に、先輩や上司に連れられて、野毛でお酒を飲むことを教わった人たちですよ。かつて野毛が賑やかな街になったのは、港があったからです。港湾労働者の人も、いろいろな会社のサラリーマンの人も、みんな野毛へ来てくれて、野毛がいい街になった。昔はね、桜木町駅のまわりに、まだ草が生えていて、貨物列車が走っていたんです。今の赤レンガに続く線路です。それが、三菱のドックがなくなって、みなとみらいに変わって、港のお客さんはいなくなってしまった。それから長い復興の時間があって、みなとみらいのイベントも盛んになって、野毛にはまた人が帰ってきた。でも、若い人が集まる店が増えてね。うちのお馴染みさんたちは、野毛は変わったっておっしゃいます。でも、だからこそ大黒屋さんには変わらないでいてほしいとも言われます」

客の言葉を全身で受け止めるかのように、大黒屋は昔のままの大黒屋であり続けようとしている。女将さんの口ぶりから、ふと、そんなことを思います。

「長いようで短かったですね。つい、こないだまでお店をバタバタ走り回っていたような気がするんですけど、今は走れない(笑)。昔は、長手っていう大きなお盆にお料理のせて2階まで駆け上ってたのね。お皿も結構重たいから、しっかり持ってね。当時は、結構腕っぷしが強かったですよ(笑)。メニューもいつの間にか増えましたね。焼き鳥と天ぷらで始めた店ですが、もともと和食の職人だった主人は刺身や茶碗蒸などをお出しして、そのうちに、お客さんの食べたいものを増やしていったら、こんな風になっちゃった」

お皿に盛られ、客の前に出された天ぷらからふわりと湯気が立つ。そんな、絶妙な揚げ加減の天ぷらは、亡きご主人の極め付きの一品だった。今も、昔からのご常連が、「親父の天ぷらは違ってたなあ」というひと言を漏らすという。

今の人たちは、“飲み道”みたいなものの教育を受けてない

飲み屋には、客を導く役割もある。女将さんは、常日頃、そういうことも思っているらしい。たとえば、コロナ禍にあって、野毛の賑わいがネガティブな感じでクローズアップして報じられたりしたことに触れて、こう言う。

「それはね、クローズアップされないように、店側が気をつけないといけないことなんです。騒いでたら『すいません、こんな時期なのでお静かに』って。あとは『マスクしてください』とか、『離れて座ってください』とか、店側が仕切ればいい。ただ、要請を守っている店と守っていない店があると、お酒を出す店にどうしても集まってしまう。そうすると店もどんどん詰め込んでしまう。ただね、儲けたいのはわかるけれども、やっぱりお客さんを、ちゃんと仕込んであげないとダメ。こんな時代なんだから店側でちゃんとそこをやらないといけないんじゃないかなって、思います」

これは、モラルの問題ではある。しかし、単純にマナーを守れと叫んでいるわけではない。人々が集って安心して楽しく酒を飲む場を守ろうという、いわば、街を愛する気持ちから出る気持ちの問題なのだ。

「あまり騒ぐお客さんがいると、うちでは注意します。すると、最初は静かになる。でも、またすぐに騒ぎ出す。あまりひどいときは、出てもらうこともありますよ。私が思うのは、今の人たちは、たぶん、上役の人に連れられて『ここは俺の店だから、ちゃんとしなさいよ』っていう教育を受けてないんじゃないか。昔なら、『ここは俺の店だよ、迷惑かけるなよ』って上役の人が言ったものですよね。だけど今の子たちって、自分たちだけでワイワイ飲んでいて、"飲み道"みたいなものの教育を受けてない。教育する人がいないんじゃないですか。しつこく飲みに誘うとパワハラになっちゃうらしいし(笑)」

あまり堅苦しいことは言いたくない。けれど、酒場には酒場の、ルールがある。それを、今、73歳の女将さんが、若い世代にも教えたいと思っている。これは、昔も今も変わらぬ、店が客を思う気持ちでしょう。そして今、客側に求められるのは、何かと気配りのたいへんな店側に積極的に協力することかもしれない。

「第6波は来ると思うんですよ。年末に人が増えて、来年の1月とか2月とか。コロナはわからないですからね。だから、店でマスクをしていただくことが大事だし、静かに飲むことも大事。ある意味、このコロナっていうのが、お酒を飲む人にとって、ちょっといい勉強になっているんじゃないか。若い人たちも、最初は自分たちには関係ないという人が多かったですけど、今は、少し自重する傾向があるんです。『少しうるさいわよ』って言うと『はい、ごめんなさい』って言って静かになる若者が増えてきました(笑)」

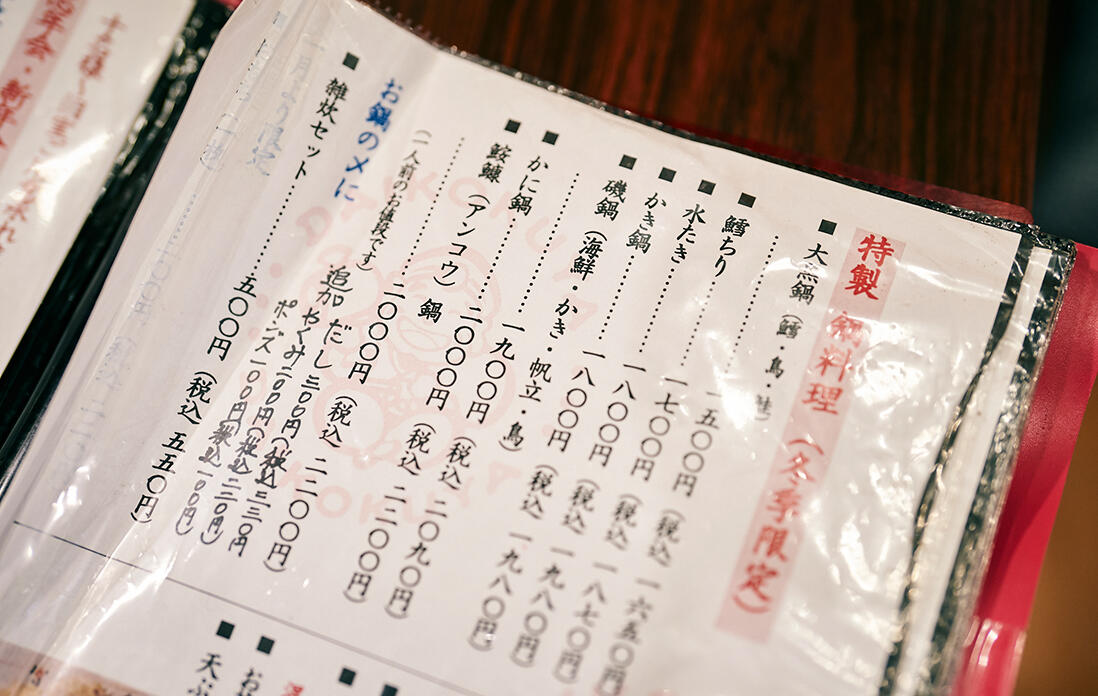

楽観しすぎず、かといっていたずらに悲観もしない。長く女将を続ける人のやさしさが、その言葉にこもっています。そんな女将さんの最近の悩みは、テーブル上を仕切るパーテーション問題。マスクについては、マスク飲食のモニターとして6ヶ月間は神奈川県の政策局からマスクを届けてくれるので、必要な顧客には飲食用マスクを配るという県独自の制度にも、当面の間は費用負担なしで対応できる目途が立った。が、テーブル上を仕切るパーテーションは、ちょっとばかり厄介なのだ。というのも、店では冬季、牡蠣、アンコウ、カニなど7種類の鍋料理を用意する。ひとり客用に一人前から提供する、店の名物料理なのだが、2人、3人で鍋を囲むとき、パーテーションがあっては、鍋が置けない。女将さんは今、思案しているのです。

酒場の主として、女将さんがいちばん大事にしていることは何ですか。最後に、こんなことを訊いてみました。

「お客様が、ケガをせずに、無事に帰っていただくことですよ。店を出て、ちゃんと歩いて帰られるまで見届ける。そこまでが、私たちの仕事だと思っていますよ」

酒好きにとって、これほどありがたい店があるだろうか。我ら酒好き、女将さんの言うことをよく聞いて、コロナ禍を生き抜く"飲み道"をもう一度、見つめなおしたいものです。

*最新の営業時間など、詳しくは電話で確認を。

店舗情報

店舗情報

- 大黒屋

-

- 【住所】神奈川県横浜市中区野毛町2‐71‐4

- 【電話番号】045‐231‐2598

- 【営業時間】15:30~22:10(L.O.) 日曜は~20:15(L.O.)

- 【定休日】不定休

- 【アクセス】JR・市営地下鉄「桜木町駅」より徒歩5分

文:大竹聡 写真:衛藤キヨコ