東北のおばあさんバーテンダーに会いに。

-

- 連載 : 知られざるバーへ。

山形県鶴岡で現存する現役最古のバーといわれる「南蛮居酒屋89(やぐ)」。ここには半世紀にわたってカウンターに立つ女性バーテンダーがいた。

こちらが扉を押し開ける前にギギギと引き開けられた。

いつか行ってみたいと手帳にしたためていたバーがある。山形県鶴岡で何十年も続く、女性バーテンダーの店である。年齢は70代か80代で、往年のカクテルが愉しめると。それを訊いただけでもう、秘宝のような魅惑に満ちていた。

鶴岡駅からタクシーで向かう。運転手に「南蛮居酒屋89(やぐ)」と伝えるとすぐに通じた。

暗い小さな路地に車が停まる。

着いた、と勇み足で降り立ち、視線を上げてしばし立ちすくんだ。

扉はそこから先に入る勇気を試すような、想像以上の迫力に満ちていたからだ。

初めての客でも受け入れてくれるだろうか。

気難しい店主だろうか。

向こう側の世界が想像できずにまごまごしていると、こちらが扉を押し開ける前にギギギと引き開けられた。

わ!

白髪の小柄の店主の顔が半分覗いた。

「……うちへおいでですか?どうぞ、おはいりください」

店の前に車の停まった音を聞いて、招き入れてくれたのだった。

年季の入った扉を開けて、日常から“結界”を越えた。カウンターは奥へ奥へと一直線に伸びていて、バックバーにはボトルが定められた場所に並び、白熱灯の光を受けて艶やかな輝きをまとっている。あちらこちらに飾られる洋酒メーカーのノベルティグッズも歴史あるオーセンティックバー然としている。

カクテルは“ひゃっこいの”と“あったかいの”。

店主の矢口孝子(こうこ)さんは、男性物のシャツに棒タイ、髪はひとつにまとめて束ね、すっきりとした男性的なバーテンダースタイルでまとめていた。

今日初めての客である私たちのために音楽をかける。

静寂、静寂、静寂。静けさに満ちたバーに流れた曲は、「亡き王女のためのパヴァーヌ」。

ああ、あっちの世界に来てしまったと思った。「あっちの世界」がどこなのかはわからないけど、この店に入る以前の世界とは明らかに違う世界にやって来てしまったのだ。

「いぜんはシェイカーもふっていたのですが、いまは手をけがしてしまって、カクテルはふたつだけなんです。ひゃっこいのとあったかいのがあります」

“ひゃっこいの”をお願いした。

孝子さんはカウンターの端に取り付けられた流し台の前に立ち、カクテルのための氷を割り始めた。

「……ちからが、はいらない」

空耳と思ったけれどすぐにもう一度、今度はもう少しはっきりした声で聞こえた。

「……ちからが、はいりませんん……」

孝子さんのつぶやきだった。

「3年前にじてんでゃでころんじゃって手も足もきずだらけ。いまはサポーターをしながらアイスピックで氷をわってなんとかやってます。けがをするまえは、シェイク用とロック用の氷もよういしていました」

注文をしたものの、申し訳ないような気持ちになってくる。

ほどなくして出てきたカクテルは、“スカイボール”だった。

“スカイボール”はウォッカをベースに、トニックウォーターを加えてレモンを搾った爽快なカクテルだ。人類初の月への有人宇宙飛行計画、アポロ計画で湧いた1960年代、宇宙開発に夢を抱いていたアメリカでつくられたカクテルである。“モスコミュール”を生み出したウォッカメーカーのスミノフ社が生んだもので、モスコミュール同様に銅製のマグカップで提供される。

急逝した夫の後を30年にわたって守っている。

時が止まっていた。

孝子さんが、ぽつりぽつりとこのバーのことを話し始める。

開店は50年以上も前の1965年頃。マスターだった夫が30年近く前に急逝して、ひとりでバーを守ることになったという。孝子さんは84歳。意図せずも、鶴岡で現存する現役のバーで最古の存在になった。

「とつぜんのことだったから泣いても泣ききれませんでした。でさきでたおれて、よなかにけいさつから電話がかかってきました。マスターがいないなら店をしめようかともおもいましたが、おきゃくさまからつづけてといわれてつづけました。バーの仕事はマスターがぜんぶ教えてくれたんです。いつかわたしにぜんぶうけつがせようと、なくなる数ヶ月からおしえはじめていたんです。店はひらいた当時のまま。シーディーもマスターが選んだものです」

サービスで煎餅を出してくれた。個包装の袋に、大豆を練り込んだ小さな醤油煎餅2枚入り。

ほのかに甘しょっぱい煎餅がスカイボールに妙に合った。

刹那、孝子さんが「ちゃんとたべなきらなきゃいけませんよ」と言う。

一瞬、「?」。

孝子さんは袋に残ったかけらのことを言っていたのだった。

「てをだして」

言われるままにすると、小袋をふんふんと振って手のひらに残らず煎餅のかけらを落とした。この暗さでちいさなかけらを認識できる視力のすばらしさよ。さっきの痛々しいけがの話とのギャップに、志村けん扮する「ひとみばあさん」がよぎった。「あんだって?」で笑いを誘うコントのように、けがの痛みも冗談だったらいいのに。

そして“あったかいの”もお願いした。

「ホットバタードラムといいます。あったまりますよ。これを飲むとかぜがなおるっていうおきゃくさまもいらっしゃいます」

「あたしがこんなじょうたいだから、知り合いがつくってくれるんです」

それはバターとスパイスなどを合わせたカクテルのもとのようなもので、それをグラスに落としてマイヤーズラムを加えて湯を注ぐと、おいしいホットバタードラムに仕上がるようになっている。

「きょうもがんばるからみててねっていうんです」

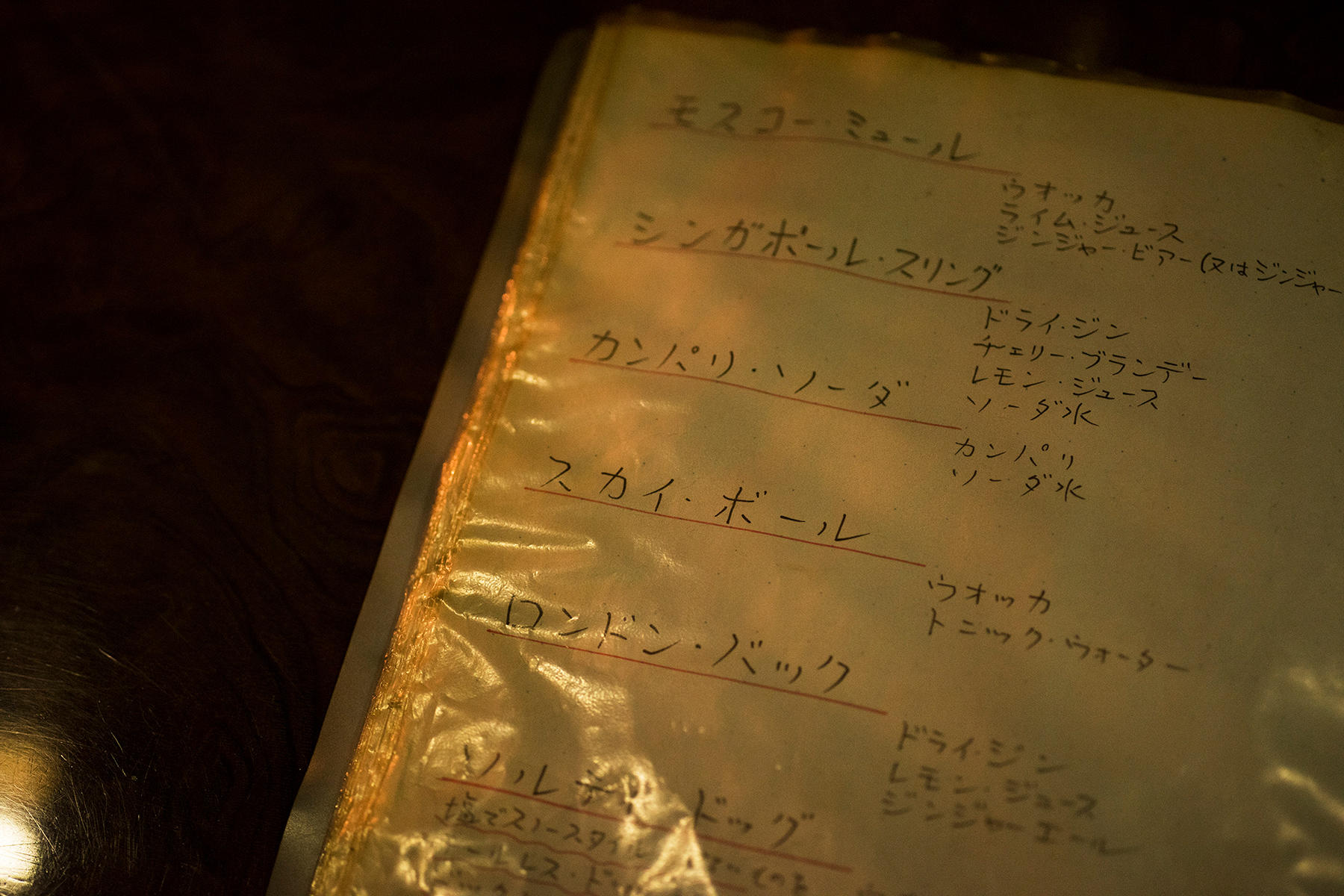

店内には、マスターが書いたユーモアのあるひとこと貼り紙があちこちに貼ってある。手書きのメニューには、定番のカクテルひとつずつにレシピも掲載されている。亡きマスターは、現在の日本バーテンダー協会の前身となる「JBA」の会員で、オリジナルウイスキーをつくりに蒸留所にも連れて行ってもらったというから、愉快で知識も豊富な人柄だったのではないだろうか。

カウンターには、そのマスターの法被姿の写真が飾られている。

「あたしもいぜんはウイスキーをよくのみました。マスターには、ホステスじゃあるまいしおきゃくさまにねだっちゃだめよ、っていわれてじぶんようのボトルがあります。でも4年前に、からだにきょひされてのめなくなったんです。たばこはやめられないけど、きゅうにおさけがのめなくなったのはふしぎです。マスターがあたしを見ていて、だめよっていってるんだとおもうんです。いまはお店にきたらマスターの写真に、きょうもがんばるからみててねっていうんです。店をでるときもみまもっていてね、といってかえります。家にかえれば仏壇に、きょうはおきゃくさんきてくれたわよ、あしたもがんばるからね、って声をかけるんです」

ぐすん。

泣かさないでよ。考子さん。

おもむろに営業許可証を見せてくれた。次の更新は、平成33年1月31日だという。

「店のなまえが89だから、みんなに89さいまでやればいいといわれます。ひまでも店にいると精神状態はいいです。やすみたいとはおもいません」

腕が痛い時は、湿布を張るとお客様に匂ってしまうのでぬり薬をぬっている、とも言っていた。

予期せずひとりでバーを守ることになったものの、孝子さんにはマスターの薫陶を受けたバーテンダー魂が生きている。

今夜の記念写真を撮らせてもらった。

カメラを向けると、これまでの苦労も体の痛みも微塵も感じさせないようなピースサインを決めてくれた。

扉を開けて“結界”をまたぎ、日常の世界に戻る。

冷たく湿った夜の空気が鼻の穴に、頬にしみてくる。外灯に照らされる商店街の一部を除けば黒く広い闇。ああ、ここは東北、鶴岡だったんだと思い返す。

急にお腹がすいてきた。通りの先に明かりが灯っている。「庄内郷土料理」と書かれた小料理屋の提灯を足早に目指した。

――おわり。

店舗情報

店舗情報

- 南蛮居酒屋89

-

- 【住所】山形県鶴岡市本町2‐15‐23

- 【電話番号】0235‐23‐6189

- 【営業時間】18:00~22:15

- 【定休日】不定休

- 【アクセス】JR「鶴岡駅」より、タクシー10分

文:沼由美子 写真:萬田康文