寿司屋飲みで大人の階段を昇る。|東京・浅草「紀文寿司」(前編)

寿司屋にひとりで、ふらりと入る度胸がついたのはいつごろか。作家・大竹聡さんによる「20代に教えたい」酒場案内。大人の階段を上った日のことを想いながら、暖簾をくぐると……そこには、叫びたいくらいにうまい肴とお酒が待っていました。

寿司屋に入ると硬くなる。緊張する。

寿司屋で飲みたい日が、たまにある。寿司屋は、蕎麦屋と同じで、あまり長居をする場所ではない。グダグダ飲みたいなら別の店があるよ――。そんなことも、言われかねない。

昔からそう思い込んでいるようなところがあって、寿司屋に入ると硬くなる。緊張する。ネタ箱の中ばかり見て、ちっとも落ち着かない。酒を飲みつけた年齢は若いけれど、こと寿司屋に関してはオクテ。今も、あまり変わらない。

ひとりで、ふらりと入る度胸がついたのはいつごろか。30代の半ばだったとして、もう20年以上前になるが、そうやって入ってみた店の1軒が、浅草の「紀文寿司」だ。

後で知ったことだが、この店の創業は明治36年。初めて入った当時、すでに、店は古色蒼然という印象を与えた。今回、訪ねて、現在のお店の建物は昭和30(西暦1955)年ごろの建築と聞いたから、私が初めて出かけたときを25年前の1995年として、当時すでに築40年だった計算になる。

だから、古色蒼然は、いささか大袈裟なのだ。でも、その当時すでに老舗感はとても強く、私はただ緊張し、いきなり酒と握りを頼んで、ひと言も発せず、黙々と、飲み、喰い、あっという間に店を出た記憶がある。

人が見ていなければ、叫びたいくらいに、うまいと思ったのだ。

その後、さらに1、2度、お訪ねしたことがあるのだが、ここしばらくはご無沙汰をした。久しぶりの店に入ってカウンターに座ると、やはりまた、軽く緊張する。ひとまずビールを頼み、お通しのナマコ酢に箸をつけつつ、絵描きの八っつぁん、よろず取り仕切りのお由美さんと乾杯。たちまち2本を空けて、常温の〆張鶴にした。

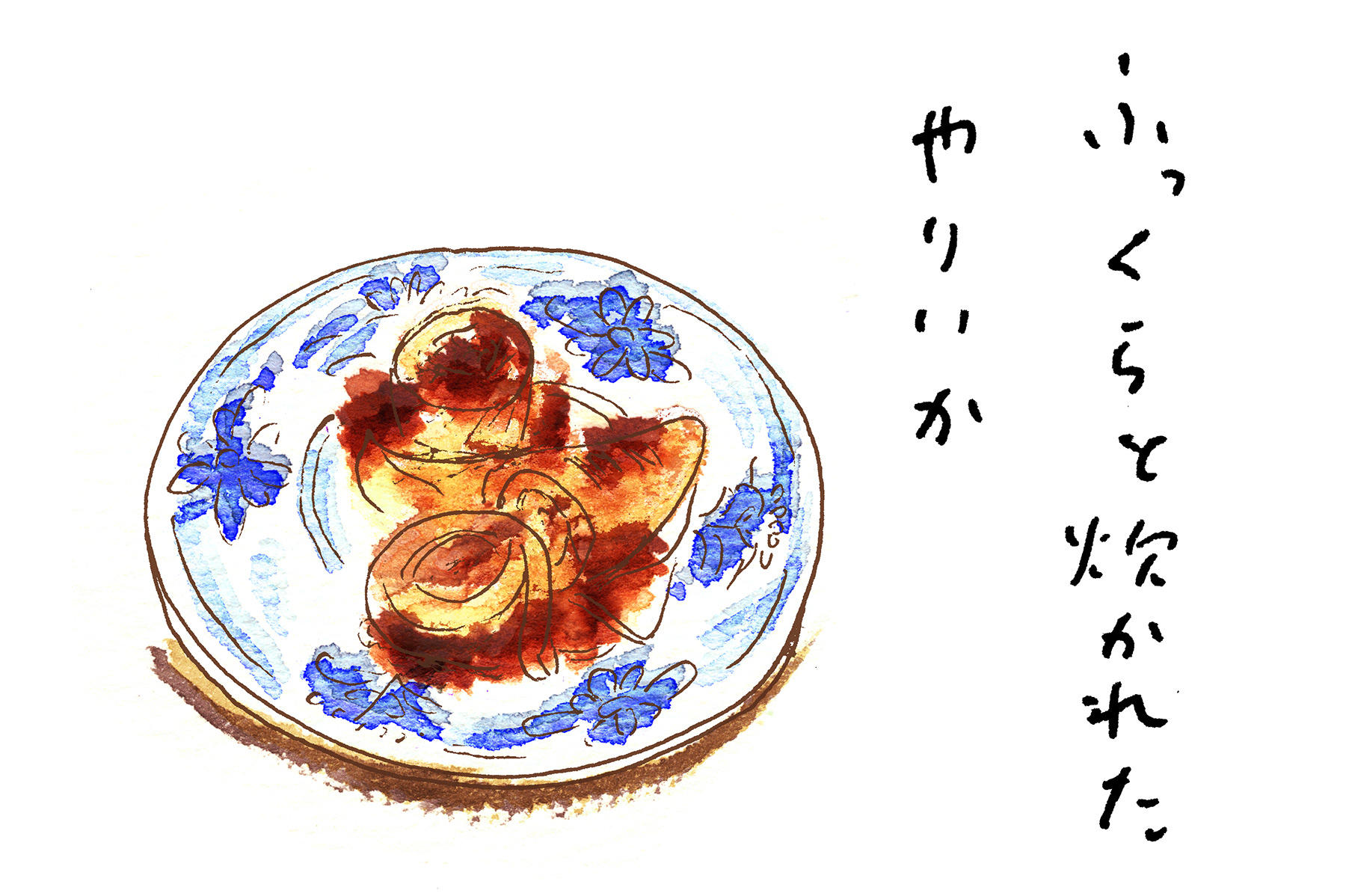

つまみの最初は煮イカ。旬のヤリイカ。卵が詰まった子持ちをさっと煮て、最後にツメをたらりとかけた一品。食べる前から、小ぶりなサイズ、ツメの垂れ具合、まことにそそるわけですが、口に入れるとしっかり歯ごたえがありながらも柔らかく、噛みしだいて呑み込んで、ほわっと香る。ツメがまた、甘く優しいのに、しつこくない。

「ツメがほんとうにおいしいですよねえ」

感に堪えない声色でひと言漏らすのはお由美さん。早くも悶えているようでありますが、無理もない。私も、人が見ていなければ、叫びたいくらいに、うまいと思ったのだ。

続きましてさりげなく出てきたのは、ヒラメですよ。ほどよい厚さの刺身は、ヒラメ本来の旨み、歯ごたえ、軽いねっとり感を楽しませる。たまりませんな、と、身を乗り出してしまう。

主は関谷吉紀さん。まだお若いけれど、この店の五代目。つまみが始まったばかりだというのに、私も八っつぁんもひと品食べるごとにウンウンと首肯する。その姿を穏やかな表情で見ているのです。

いいぞ、いいぞ。菊正の燗に、この時期の白魚。

カウンターには、他に、ひとり客がふたり。後から3人連れもやってきた。そうそう、やっぱり寿司屋はカウンターですよねえ、と笑顔を向けつつ、私は〆張鶴をクイッとやる。

3品目は、白魚だった。きれいな白魚で、おろした生姜がのせてある。見るからにうまそうだ。これを口に入れる前に燗酒を頼みたい。そんな気がして品書きを見ると、菊正宗がある。いいぞ、いいぞ。菊正の燗に、この時期の白魚。最高じゃないか……。

白魚はするりと喉を通ってしまう。味わう暇もない。淡く、端正な印象で申し分なしだ。燗の付け方もほどがよく、魚の風味を殺さず、酒の味をしっかり味わわせてくれます。

燗酒をさらに2本追加して、次のつまみを待つ。ここは寿司屋さんだけれど、焼き物も、煮魚もある。

――東京・浅草「紀文寿司」(後編)へつづく。

店舗情報

店舗情報

- 紀文寿司

-

- 【住所】東京都台東区浅草1-17-10

- 【電話番号】03-3841-0984

- 【営業時間】12:00~14:00、17:00~21:00、日曜・祝日12:00~19:00

- 【定休日】水曜

- 【アクセス】東京メトロ・都営地下鉄「浅草駅」より3分

文:大竹聡 イラスト:信濃八太郎