「大塚まるま」のカウンターで袖振り合うも多生の縁。

-

- 連載 : おんなふたりの「往復酒簡」。

大塚駅で待ち合わせて、向かった先は日本酒の店「大塚まるま」。おでんとつもる話を肴にお猪口を傾けます。カウンターで交わすのは、酒の話、器の話、モテる料理の話。

飲み歩くふたり

岡田カーヤ

東京都町田市生まれのライター、編集者、たまに音楽家。バンド「Double Famous」ではサックスとフルートを担当。旅と日常の間で、人の営み、土地に根ざした食や音楽の記事を執筆。 各国のワインとスープを飲み歩くのが好き。2002年の旅をきっかけにポルトガルの虜になり、 2005年〜2006年にはリスボン大学に留学。現在は杉並区で企画事務所「MONKEY WORKS」を営む。

野村恵子

神戸市生まれの写真家。上梓した写真集は11冊。2019年には『Otari Pristine Peaks 山霊の庭』(スーパーラボ)で林忠彦写真賞を受賞。女性の写真集やグラビア、旅と食にまつわる取材を撮影。夜の酒場では、大の日本酒好き。岡田カ-ヤとともに、ポルトガルの音楽と食も追いかけている。

横に座ったのは、輪島塗の蒔絵師さん。

ケイちゃんと私、ふたりに共通しているのは、昼間しっかり働いた後、酒を飲んでくてんくてんに酔っ払うこと。飲むときは愉しい時間であること。

酒を飲んで愚痴るのはときに仕方ないけれど、できればあまりしたくない。それをすると、酒を造った人に申し訳ない気がしてしまうので、しっかり向き合いたい。と思って、飲み始める。しばらくすると、記憶が朦朧とすることもあるけれど。

ふたりで飲んでいるときは、仕事の話、街の話、酒の話、旅の話、音楽の話など、想い浮かんだことをぽつり、ぽつりと話していく。

だからって、もちろんふたりだけで話すのではなく、カウンターで隣に座った人や店の人、その場にいる人たちと自然と話が始まり、交ざり合っていくことも多い。この日もそんな場になった。

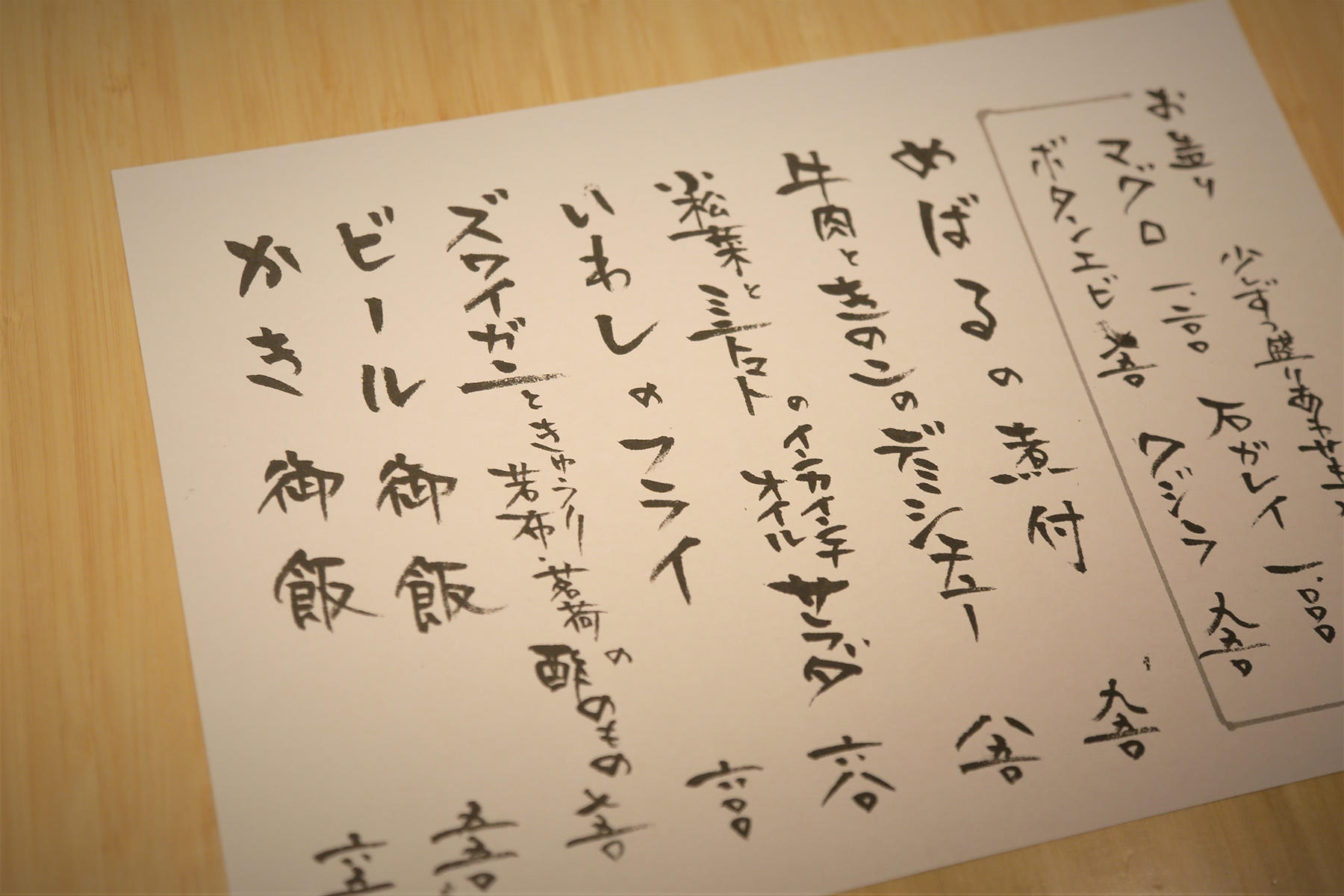

だしがしみしみのおでんを食べていると、女将が電話を受けた後に「もうしばらくしたら輪島塗りの蒔絵師さんがやってくるのよ」と言う。

「カウンターに花の絵が描いてあるでしょ。それね、うちでお気に入りの酒器に絵を描くワークショップをやってくれた蒔絵師さんが描いてくれたの。打ち上げでたくさんお酒を飲んだ後に、さささってね、1個1分もかからないくらいの早さで。すごいでしょ」

カウンターの縁を見てみると、きっかり20cm置きくらいに、黄色や桃色で野の花が描かれている。

ケイちゃんも私も、おおすごい、酒を飲みながらこんな絵が描けるとは、と嬉しそうにしていたからか、噂の彼がやって来ると、「こちらが、この絵を描いた甚松屋さん」と紹介してくれて、当たり前のように会話は始まった。

「東京で仕事終えて、大塚駅で降りて、終わったーて思うのが好きでね。まだ駅前がこんなにきれいじゃなかったときだよね。それがよくて、女将がいた前の店に10年通ったよ」と、甚松屋さんは喉を鳴らしてビールを飲みながら言う。

「ほっとしません?大塚の暗闇が」とケイちゃんが話を繋ぐと、「池袋では電車から人がいっぱい降りるんだけど、大塚だとあまり降りないのがいいんだよねぇ」と甚松屋さんが返す。

「場末感があるのに、どこか上品な感じもあるんだよね」と私も会話に加わっていく。

「昔は池袋より粋な町だったらしいですよ。三業通りのあたりとか」「ね、花柳界があって」「若い子がいないからうるさくなくていいんだけど、なにせ夜が早い」「もうちょっと飲みたいってときに困るねぇ」というように、すぐに場が和んでいった。

女将は、甚松屋さんに、割れてしまった器をどうやって修復するかの相談をしていた。

「そんなに高い器じゃないんだけど、きれいに割れたから継いで使いたいなぁと思って」と話す女将から器を受け取って、「そのまま継ぐのではおもしろくないから、なにか描こうか」と甚松屋さんは言う。

蒔絵師というのは、乾漆の構造を理解するために、漆器を分解して学んでいくらしい。当たり前のように、金継ぎができるということを初めて知った。もちろんエボキシ樹脂といった化学物質は使わず、漆を使って時間をかけて継いでいく。さらに、蒔絵師であるから、当然、文様だって描くこともできるのだ。

東日本大震災のときに欠けてしまい、甚松屋さんが継いだという、女将が大事にしていた輪島塗のぐい呑を見せてもらった。飲み口の部分には大小2ヶ所、金彩が施されていて、そこに美しい雲の文様が描かれている。なんと美しい。いい仕事を見せてもらった。

しろくまが溺れちゃわないうちに。

甚松屋さんは、ビールの次に焼酎の水割りを飲んでいる。

ケイちゃんと私は「高知で好みのお酒に出合ったことがない」「わかる、わかる、私も」と言いながらながらも、それを払拭したかったのか、高知の酔鯨酒造の特別本醸造「酔鯨」を頼んだ。

ひと口飲むと、なんともフレッシュでキレのある味わい。瞬間、ふたりとも顔を見合わせ、「やだ、おいしい」とさっさと意見をひっくり返した。こだわりはあるけど、それほど強い意地はない。その場その場を感じ取って、気持ちのままに楽しんでいくケイちゃんとの飲み方は、だから楽しい。

「大塚まるま」では、日本酒の種類を変えると、お猪口も新しくなる。それまでのものは、薄手の陶器だったけれども、今度のものは、底からしろくまの顔がのぞいている。

「しろくまが溺れちゃわないうちに早く飲んでね」とチャーミングな笑顔で渡してくれる女将の言葉にきゅんとしながら、ケイちゃんも私も気持ちよく杯をあける。

そんな女将に、前店「こなから」と「大塚まるま」の違いは何か、気になっていたことを聞いてみる。すると「私がホールにいるか、カウンターの中で料理をつくっているかね」という答え。

「大塚まるま」の料理はすべて女将がつくっているそうだ。「前のみせと変わらないクオリティだと思う」とケイちゃんが言う通り、料理にも、酒にも、空間にも女将の気が、あちこちに届いている。店の雰囲気も居心地もよくて、やわらかな泉質の温泉に浸かっているかのように気持ちいい。

せりのごまよごしと一緒にきただし巻きオムレツを食べて、「ああ、こんなだし巻きつくれたら絶対にモテる」とケイちゃんがため息まじりでつぶやく。

「女将、どうしたらこんな色気のあるだし巻きになるの?」と私が訊ねると、「うちは卵2個で、70mlくらいのだしをいれていますね。あとはうす口醤油で調整してるの」とモテテクを伝授してくれた。

実はこの日、女将の誕生日で、後から後から常連さんがプレゼントをもってきていた。「やっぱり胃袋つかむってこういうことだよね」とふたりで関心する。

隣の甚松屋さんは、焼酎の次は日本酒を飲んでいた。そして、出張に行くときはいつも持ち歩く「ゆねり」という冬の郷土料理のおすそわけをいただいた。柚子を蒸して、すり鉢ですって、砂糖と醤油と鷹の爪をいれて、3日間ストーブの上でことこと煮込む。凝縮した甘酸っぱさに鷹の爪がぴりりと効いて、酒の肴にも、ホテルの朝のクロワッサンにもいいらしい。

ーーつづく。

店舗情報

店舗情報

- 大塚まるま

-

- 【住所】東京都豊島区北大塚2-11-1 SKビル2階

- 【電話番号】03-5972-1400

- 【営業時間】17:30~23:00(L.O.)

- 【定休日】日曜

- 【アクセス】JR「大塚駅」・都電荒川線「大塚駅前停留所」より5分

文:岡田カーヤ 写真:野村恵子