102年の歴史を持つカツカレー丼|神林先生の浅草ランチ案内⑬

丼からあふれんばかりに盛られたカレー。そこに忍ばせてあるのは揚げたてのカツ……!東京都立浅草高校夜間部(正しくは、昼から夜の授業を担当する三部制B勤務)国語教師、神林桂一さんによる浅草エリアのランチ案内です。足を運んで、食べて選んだ自作ミニコミ「浅草ランチ・ベスト100」の「カレー」部門より、老舗トンカツ屋を紹介します。

われらが“国民食”、カレーのことを振り返ってみよう。

日本の「二大国民食」と言えばカレーとラーメンだ。両者ともルーツを海外に持ちながら日本で独自の発展を遂げ、国民に愛される料理の代表になってしまった点が共通していておもしろい。

今回から「浅草ランチ・ベスト100」の「カレー」部門に突入するが、僕は今までにカレーの店には423軒行っている。

まずはカレーの歴史を『カレーライスの誕生』(小菅桂子・講談社選書メチエ)などを参考に簡単にまとめよう。

① カレーの歴史はとても古く、その原型は紀元前2500年、インダス文明初期まで遡ると言われる(「無印良品・くらしの良品研究所」)。

② カレーの語源はタミル語の「カリ」(野菜・食事・おかず等の意味)だと言われるが、インドにはカレーと呼ばれる料理はない。「カレー」は英語で、インドではスパイスで煮込まれた料理ごとにサーグ(ほうれん草などの青菜)、コルマ(ヨーグルト、生クリーム、ナッツを用いるクリーミーなもの)、ダール(豆)など固有の名称がある。

③ カレーは、18世紀にインドを植民地にしていたイギリスに伝わり、19世紀にはイギリスで初めて「カレー粉」がつくられる(農林水産省「カレーはどこから来たの?」)。

④ 明治時代、イギリスから日本にカレー(小麦粉でとろみを付けたもの)が伝わる。そこに「カレーの三種の神器」であるニンジン、タマネギ、ジャガイモが加わり。大正時代には「日本独自のカレーライス」の原型が完成した。

⑤ また、明治時代には陸軍・海軍がひと皿ですむ便利なカレーライスを採用。その後、兵隊さんがレシピを持ち帰り、カレーは全国に広がる。

⑥ 大正12(1923)年にエスビー食品が国産カレー粉を発売。カレーが大衆化していく。

⑦ そして戦後になると「ベル カレールウ」(1950年)、「エスビー 即席モナカカレー」(1959年)、「グリコ ワンタッチカレー」(1960年)、「ハウス バーモントカレー」(1964年)などの「固形カレールウ」が大ヒット。カレーライスが家庭料理として定着する。

⑧ 世界初の画期的な「レトルトカレー」である大塚食品「ボンカレー」(1969年)、「ハウス ククレカレー」(1971年)などにより、カレーはより身近なものとなる。

⑨ 1976年から米飯給食が始まり、1982年に学校給食で「全国一斉カレーの日」を開始。実施された1月22日は「カレーの日」として記念日に制定された。

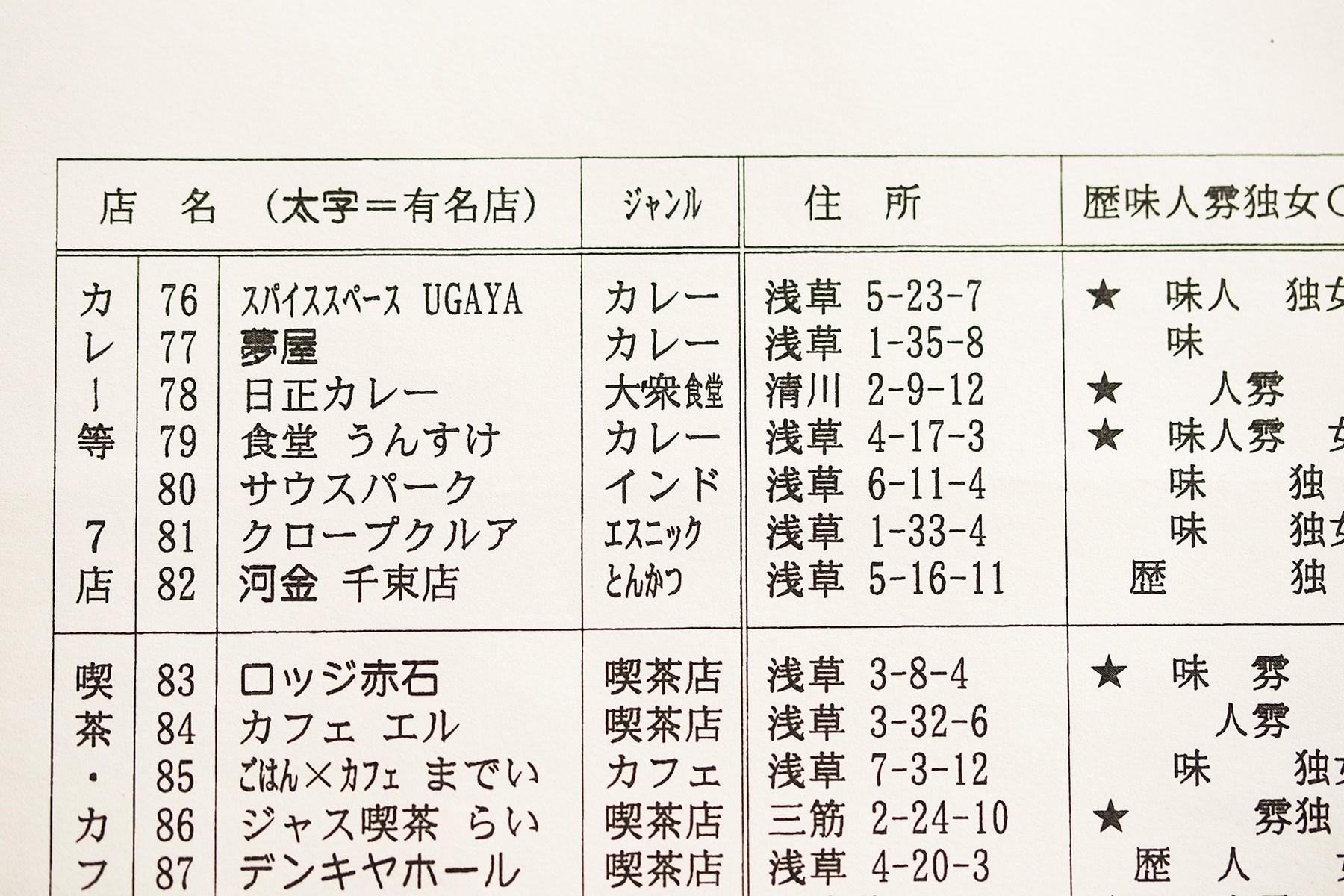

- 神林先生の「浅草ランチ・ベスト100」カレー部門より。

- (ランキングは、テーマや先生の独断で変動することも多分にあります)

▼79軒目「食堂うんすけ」

2014年開業。小鹿田焼(おんたやき)の器で供する。カレー中心。体にやさしいおばあちゃん定食あり。

▼80軒目「サウスパーク」

2016年開業。南インド・ケララ州家庭料理。ケララミールズ(チキンカレーセット)、ビリヤニなど。

▼81軒目「クロープクルア」

2001年開業。タイ・ベトナム料理。メニュー豊富。

▼82軒目「河金 千束店」

大正7(1918)年開業。河金丼(並)900円(元祖カツカレー)。

日本生まれの“カレーの子どもたち”。

カレーには日本で生まれた子どもたちがいる。有力な説を中心に書き出そう。

長~く信頼される長男・「カレーうどん」と、その双子の長女・優しく慎ましやかな「カレー丼」とは明治41(1908)年に大阪「朝松庵」で誕生し、後に中目黒に上京する。

次男は、大正7(1918)年に浅草「河金」で誕生した体育会系の「カツカレー」だ。

同じ年に従兄弟の「カツ丼」が早稲田「三朝庵」で生まれている(「浅草 とんかつ弥生」の巻を参照)。

昭和2(1927)年には、森下「カトレア」で年の離れた二女・「カレーパン」が産声をあげる。

昭和52(1977)年に「井村屋」経堂工場で生まれた孫娘の「カレーまん」は、最近はハーフの従姉妹「ピザまん」に押されて元気がない。

また、腹違いの兄弟として、明治43(1910年)頃、日本郵船「三島丸」食堂で「ドライカレー」が、新潟県三条市では昭和初期に「カレーラーメン」が生まれているという。

浅草が生んだ「日本の喜劇王・エノケン」シリーズの映画監督・山本嘉次郎(かじろう)氏は食通としても有名で、三つ折りという独特の体裁の『たべあるき 東京 横浜 鎌倉 地図』(1972年・昭文社)は、僕が食べ歩きに目覚めた本だ。

その嘉次郎監督に『日本三大洋食考』(昭文社)という名著があり、前述の「軍隊が日本中にカレーを広めた」という説は、この本のものだ。

その三大洋食とは、トンカツ、コロッケ、ライスカレー。

ライスカレーからカレーライスへと呼び名が変わるのは高度経済成長期だという(「NIKKEI STYLE」)。

カツカレー丼「河金丼」誕生物語。

今日紹介するのは、三大洋食のうちトンカツとライスカレーとが合体した最強の料理「カツカレー」だ。

カツカレーの元祖とされる店は3軒ある。

まず有名なのは「銀座スイス」。巨人軍の千葉茂氏が「別々に食べるのは面倒くさい」と、カレーライスにトンカツを乗せてほしいと要望し、1948年に誕生したという説だ(同店HP)。確かに皿盛りにした「カツカレー」という料理名の元祖は「銀座スイス」だ。

より古いのが大正10(1921)年創業の新宿「王ろじ」だ。「路地の王様」を自称するこの店の「とん丼」は、皿と丼が一体化した専用容器に入り、カレーライスの上には薄いロースを丸く巻いたカツが乗りソースがかけてある、という独特のものだ。「とんかつ」と呼んだ元祖とも言われるが、諸説ある。

そして、大正7(1918)年創業の「河金 本店」の「河金丼」が正真正銘の「元祖カツカレー」と言えるだろう。2018年、エスビー食品が「KATSU meets CURRY ~カツとカレーが、出会って100年!」というキャンペーンを行ったが、その小冊子の中でも「河金」がカツカレーの元祖として紹介されている。

創業者の河野(こうの)金太郎氏は、当時モダンだった洋食に目を付け、本人の名前を取った「河金」(かわきん)という日本最初の洋食屋台を出した。メニューは先に挙げた、トンカツ、コロッケ、ライスカレーの「三大洋食」である。

「河金丼」は、開店間もないある日、客のリクエストで「河金丼」が誕生した。

丼ご飯の上に千切りキャベツを敷き、トンカツを乗せてカレーをかけたもので、手狭な屋台で料理を盛り合わせて提供したことからごく自然に発祥したと言えよう。

その後、「河金」は、国際劇場のそばに店を構える。戦後、二代目が考案した「百匁(もんめ)とんかつ」(375g)が有名になり、美空ひばりが食べに来たり、国際劇場のルイ・アームストロングの楽屋に出前したり。中でも江利チエミは常連で、店主は高倉健との結婚式にも招待されたそうだ。

映画『男はつらいよ』21作目のロケ地にもなった。また、尺貫法復権を提唱して「匁の歌」をつくった永六輔とも親交があった。一時は店の裏手に別館もあったという。

「河金本店」は1987年に閉店したが、暖簾分けされた初代の次男の「河金 下谷店」、またその次男の「河金 千束店」(1983年開店)が味を守っている(僕は3店舗制覇しています)。

親族のみに配られた記録ビデオを拝見したが、屋台時代からの写真やTVで紹介された際の映像などの資料や解説が収められており、大変貴重な内容だった。

昔懐かしいカレーは、醤油が隠し味。

現在の千束店は、初代から数えて三代目の謙二氏が出前を担当し、四代目の貴和(よしかず)氏が調理を担当している。

出入りの業者も、調理方法も、昔からのものを大切に守っているという。

出前が8割、来店する客が2割と出前が多いのは、すぐ近くに吉原があるためだ。吉原で働く人々の健康とスタミナも、「河金」が守っているのである。

「河金丼」のカレーは、豚肉の切れ端や筋とタマネギを煮込んで、そこに小麦粉をラードで炒めたルー、カレー粉、醤油、砂糖などを加えて味を調えるという昔懐かしいもの。甘さは控えめで、豚の旨味とスパイスとがまろやかに調和している。

豚肉をハンマーで何度も叩き、細かい生パン粉をまぶし、100%ラードで揚げることで箸でも切れる柔らかさに仕上がる。

「特別なことをしているつもりはありませんが、“河金丼”の中でカツとカレーとキャベツが、おだやかに一体となっています。……子供からお年寄りまで、誰が食べてもほっとする味だと思います」と貴和氏がおっしゃる通りの味だ。

並が丼で、上(ロースかつ重・ヒレかつ重)はお重に入るというのが、うなぎと同じでおもしろい。

親から子、子から孫、孫からひ孫へと家族で守られてきた「河金丼」。

100年前から愛されてきたこの「元祖カツカレー」を、あなたもぜひお召し上がりください。

昨今は新しいものをありがたがりがちだが、今回は「守る」ということの価値を再認識させられたのでした。

- <本日のお会計>

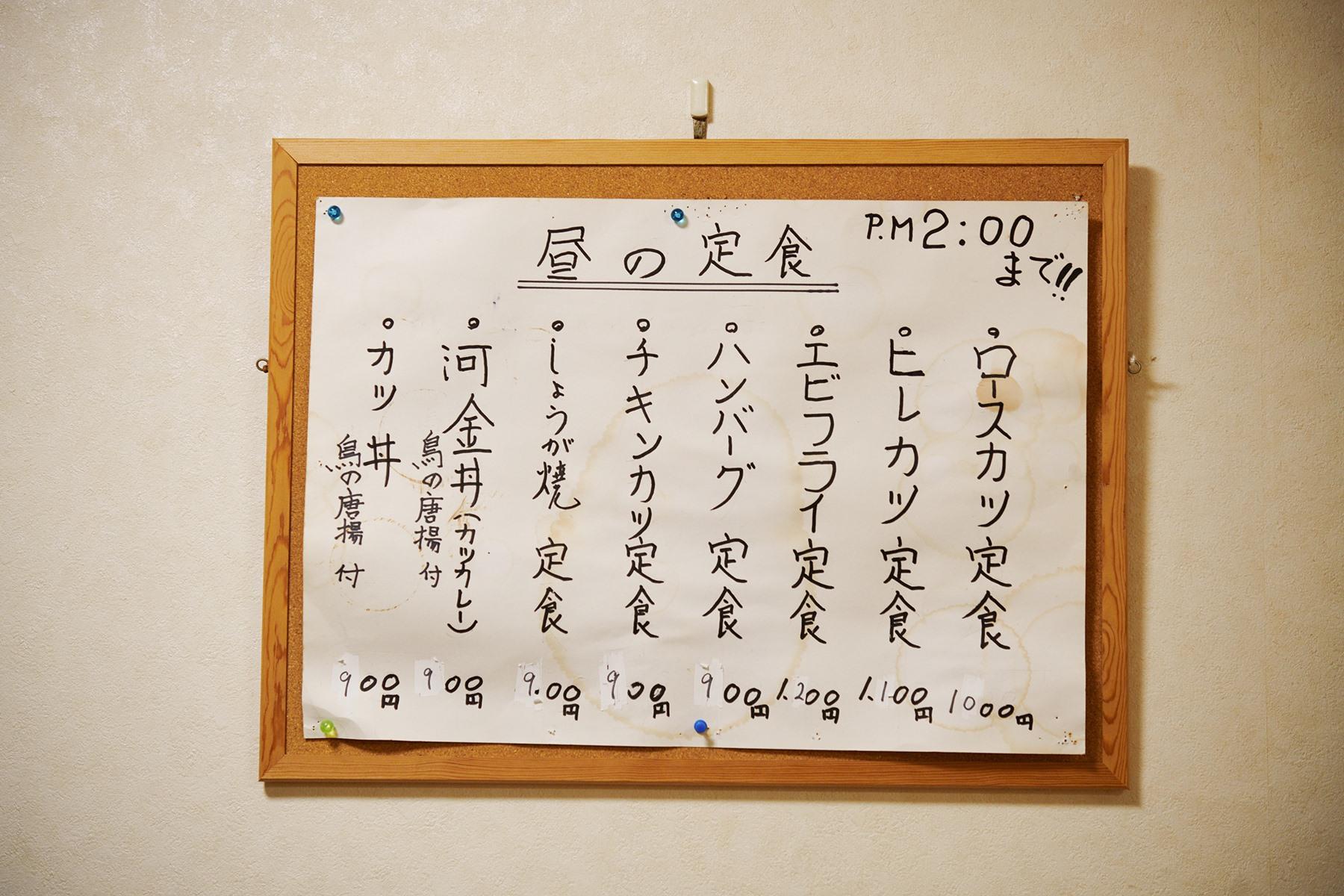

- 河金丼(カツカレー)900円。開店から14時までのランチタイムは鶏のから揚げが付く。

店舗情報

店舗情報

- 河金 千束店

-

- 【住所】東京都台東区浅草5‐16‐11

- 【電話番号】03‐3872‐0794

- 【営業時間】11:00~20:00

- 【定休日】土曜

- 【アクセス】つくばエクスプレス「浅草駅」より8分

文:神林桂一 写真:大沼ショージ/萬田康文