「Shinfula」とケーキ屋さんとレストランと。

-

- 連載 : 「Shinfula」10個のケーキ。

「Shinfula」が志木にオープンしたのは2013年。地元客はもちろん、遠方からの客も多く訪れる人気のケーキ屋さんだ。順風満帆で繁盛して見えるが「オープン当初は苦労したんです」と中野慎太郎シェフは笑う。「Shinfula」が町のケーキ屋さんになるまでの物語。

家族の笑顔がパティシエになるキッカケだった。

「料理人よ、故郷に帰れ」と言ったのは、フランス料理の神様、かのフェルナン・ポワン。言葉の通り、生まれ育った志木の町で念願の独立を果たした中野慎太郎シェフ。

もともと母親の料理を手伝うのが大好きな子供だったそうで「小、中学生の頃には、昆布巻きやおせち料理もつくっていた」というから、手先の器用さは持って生まれたものだったのだろう。

高校生のとき、初めて挑戦した菓子づくりがカスタードシュークリーム。けれども、これが大失敗。

「料理雑誌を見ながらつくったのですが、肝心の分量が適当でした。目分量でやっちゃったものだから、シュー生地がクッキーみたいになっちゃったんです」

それはそれで美味しかったそうだが、負けず嫌いの彼のこと。翌々日にリベンジ。今度はきちんと計ってつくったところ大成功。

「家族がみんな、美味しい美味しいって喜んでくれたんです」

このときの家族の笑顔が、中野青年を菓子の道へと進ませたのだ。

「誰もが笑顔になる菓子っていいなぁ。そう思ったんです」

余談だが、中野シェフが9年間在籍したレストラン「NARISAWA」の成澤由治シェフが料理の世界に入ったのも同じ理由だったことを思えば、中野シェフと成澤シェフの出会いは必然だったのかもしれない。

国立の「エコール・辻」からフランス校へ。卒業後は「『オーボンビュータン』に入る気満々だった」そうだが、ひょんな縁から恵比寿「タイユヴァン・ロブション(現Joel Robuchon)」に入社。

2003年、六本木ヒルズ「ラトリエ・ロブション」の立ち上げに携わった後、青山「レ・クレアシヨン・ナリサワ(現NARISAWA)」に。「ラトリエ・ロブション」のランチにたまたま来ていた成澤夫妻の目に止まり、スカウトされたのだ。2007年のことである。

町のケーキ屋さんになるということ。

成澤シェフの元で揉まれること9年。

父親が営んでいた部品工場の跡地に「Shinfula」をオープンしたのは、2013年11月のこと。決して足の便が良いとは言えない立地にあって「ここが目的地になるような店にしなければと思った」中野シェフだったが、いわゆる“町のケーキ屋さん”は初体験。

名だたるレストランで研鑽を積んできたとはいえ、開店当初は、決して順風満帆というわけではなかった。

というのも、レストランとケーキ屋さんでは、ケーキに対する感覚が微妙に異なるからだ。レストランでは持ち帰りを考えない分、ムースの柔らかさなどは形を保つギリギリの線を狙うわけで、ケーキ屋さんでの経験がなかった中野シェフにとってはまさに手探り状態。「水分量を間違えてゼリーが真っ直ぐ立たなかったこともありました」と笑う。

戸惑いもあった。

自分はここで、どんな菓子をつくっていけばいいのだろうか――。

その実態を明確に掴めぬまま、最初の1~2年は暗中模索の日々が続く。

行き着いた結果が“原点回帰”。

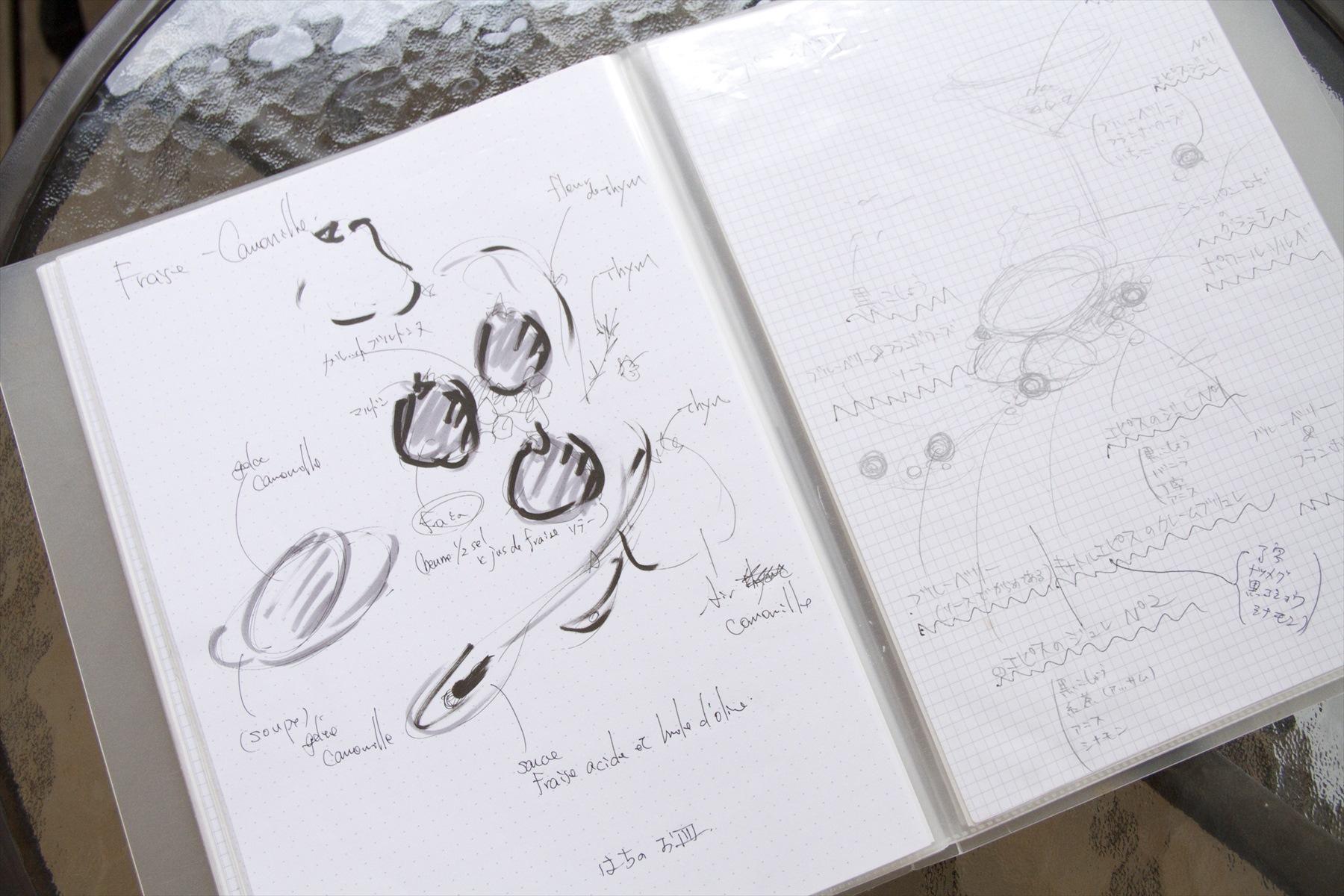

「今、思えば、開店したばかりの頃はこんなもんかなぁという感じで、ありきたりのケーキをつくっていたんですね。これといって特徴のないケーキでした。でも、考えてみれば、成澤シェフやロブションさんとデザートを試作していたときは、これでいいやでは絶対に許されなかった。めいっぱい、思いつくままの発想を打ち出し、ぶつけていたあの頃の初心に戻ろう。そう思ったんです」

自分がパティシエとして学んできたレストランのデセールを、いかにケーキに落とし込むか。中野シェフの命題はそこにあり、すべての発想は経験から湧き上がってくる。

これまで紹介してきた、バルサミコ酢のソースを添えたイチゴのミルフィーユやサバラン生地をリンゴのムースの中に入れたポムサバラン等々がいい例だろう。

確かな技術力に裏打ちされていればこその、枠を超えた発想の豊かさ、変幻自在さこそが中野シェフがつくる菓子の魅力にほかならない。

「定番の組み合わせも、僕らしくボーダレスに思いついた菓子をつくりたいと思っています。菓子の中に、日本人らしく“もの”を愛でる思いを込められたら最高ですね」

中野シェフの言葉には、食べ手を始め、生産者など多くの人々への感謝の思いと愛情が込められている。

「お客様に、美味しいと喜んでもらうことが大前提。それが、パティシエの道を選んだ一番最初の理由ですから」

ーーおわり。

店舗情報

店舗情報

- Shinfula

-

- 【住所】埼玉県志木市幸町3-4-50

- 【電話番号】048-485-9841

- 【営業時間】11:00~19:00

- 【定休日】月曜、不定休

- 【アクセス】東武東上線「志木駅」より16分

文:森脇慶子 写真:馬場敬子