「長三郎」新潟県佐渡市|第九貫(後篇)

-

- 連載 : みんなの町鮨

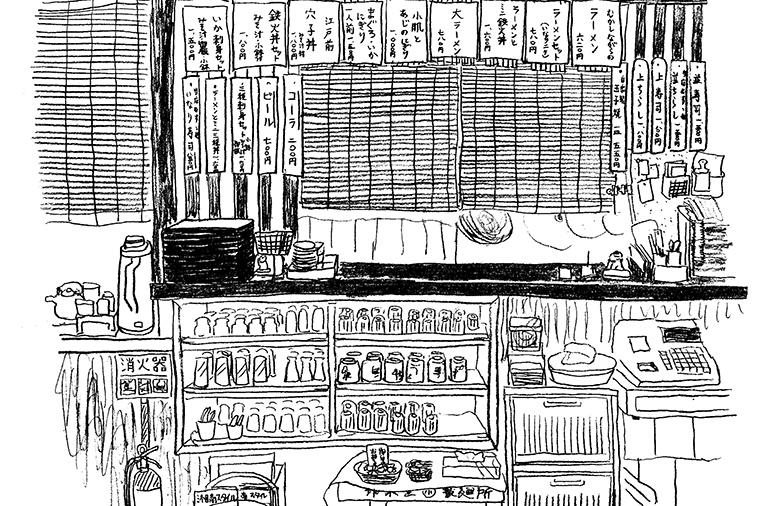

佐渡島の町鮨「長三郎(ちょうざぶろう)」は、お鮨屋なのにラーメンもカツカレーもある。それは初代から受け継がれてきた「地元の食堂であれ」というスピリット。小さな町の人々に、いろいろなメニューがあって、いつでも食べられて、喜んでもらえるように。間口は限りなく広く、しかし海から直行の魚介は鮮度も質も、銀座が羨む贅沢さ。

案内人

藤田千恵子

日本酒取材歴35年。1980年代の地酒ブームから日本酒の低迷期、そして復活の栄枯盛衰を見つめ、dancyuでは創刊4号から執筆をしている業界の重鎮。という錚々たるご経歴ながら、永遠の少女のごとくチャーミングな藤田さん。カラオケの十八番はちあきなおみの「夜間飛行」。何があったか知らないが、「何かが終わって、どこかへ旅立つ歌が好き」というその歌声、今度はぜひ町鮨の2軒目で!

烏賊の塩辛は、ピリ辛のセンスが新潟独特。

「真野鶴 純米吟醸」をつつーっと冷やで流し込んでいると、蛸の吸盤が現れた。吸盤ってこんなに大きいの?という叫びに、大将の息子の博之さんが答えた。

「佐渡はだいたい水蛸、大きい蛸だから吸盤も大きいですよね。まだそこ(板場)で生きていた蛸を、3秒だけ湯通ししてあります」

コリコリの輪っかに、中のゼラチンがみずみずしい。ああこれは大変、日本酒がみるみる減っていく。しかるべき時を待っていた藤田さんは、寸分狂わぬタイミングで手を挙げた。

「大将、烏賊の塩辛をお願いします」

前篇でうっとりと話していた、あの塩辛である。はたして、見た目は普通の塩辛だが、一口食べてうおお、と唸った。烏賊が、音がしそうなほどのパリッパリ。その後にほんのり辛味である。

「いろんなお店で塩辛を食べていますが、ここは烏賊がいいのと、わたのおいしさ、それとピリ辛のセンスがいい。新潟には南蛮神楽(山古志村、現長岡市の伝統野菜である唐辛子)とか、唐辛子の食文化がありますよね」

「長三郎」では佐渡の真烏賊(するめ烏賊)を使い、にんにく、生姜、胡椒、唐辛子、柚子が入って、塩は少なめ。どおりで、塩分の少なさが楽ちんだ。

佐渡島の人は、魚を大事にする。昔から塩漬けや粕漬けで魚をあますところなく食べ、現代では水資源管理も先進で、漁獲量や禁漁期間を設けている。地元で南蛮海老と呼ばれる甘海老は8月までで、ギリギリ間に合った。

そういえば、学校蔵のある小学校の廊下に、子どもたちが「私の好きな佐渡」というお題で書いた習字が貼ってあった。「とき」とか「海」とか「自然」という中に、「ぶり」という文字を発見。という笑い話をお店のみなさんに伝えると、あまりにも当然すぎて笑いも起きなかった。

「東京が鮪なら佐渡は鰤、鮪より鰤なんです」

真顔の大将曰く、佐渡の鰤は10~11月がいちばん旨い。日本海の荒波に阻まれて誰も来なくなる冬こそ、佐渡島の本領発揮。鰤とともにくるズワイガニ、11月は海の鮭から採れるいくら、12月は身を肥やした真鱈。

夏の佐渡は鮑にさざえの貝天国。

いやいや、東京在住者から見れば、夏の佐渡だって天国だ。活け造りの鯵の身はぶ厚く、強い海流に鍛えられるのかラガーマンのように引き締まり、キリッと立っている。ゴリッゴリのさざえは刺身か握りで。酢飯の上にのってなお、俺は生きているぞと反発しているかのごとき身の反り具合である。

「鮑も夏。これは6年くらいです」

大将の声に見上げると、ネタケースの上に信じがたい大きさの鮑がいた。私は目を見張り、何度も見ている藤田さんは「お、いよいよ大将の披露の儀です」と開幕を喜ぶ。

「ちょっと見ててね」と大将が塩をパラリパラリと鮑に落とす。すると黒くぬるりとした大きな鮑は、眠りから起こされた魔神が怒ったように、グネグネとくねり始める。

「鮑はこの黒いところの下に歯があるの、2本だけ。食べてみますか?」

差し出した手のひらに、乳歯のような小さな歯。生まれて初めて食べた鮑の歯は、思ったより儚くパリパリとした。この頼りない歯でワカメを食いちぎり、栄養分を蓄えるのか。佐渡のワカメはさぞワイルドなのだろう、軍艦巻で食べた肝は、香りも旨味も特濃である。

観光地じゃない、地元のための食堂。

こんなふうに大将は、飛魚のヒレを広げたり鮑を踊らせたり、のどぐろの口の中を「本当に真っ黒でしょ」と開けて見せたり。魚の皮をバーナーで炙るのも目の前で。毎晩、全力のサービスでお客を迎えている。

名を、鶴間光男さんという。令和元年の11月で、70歳を迎える3代目だ。昭和32年の開店当時、「長三郎」は祖父の豊吉(とよきち)さんが日本蕎麦、父の周作さんがラーメンやかつ丼などの料理を担当していた食堂だった。

「田舎で店も少ないですから、何でも食べられるように。地元の人のための食堂です」

だからか。「長三郎」はお鮨屋なのに、支那そば(ラーメン)もエビフライ定食も、カツカレーもメニューに載っていた理由は。大将は鮨を修業するため東京で10年働き、佐渡へ帰ってきた。息子の博之さんも鮨職人。だが、祖父と父の「地元の人のために」という、食堂としてのアイデンティティも大切に引き継いだ。

「島の人口が少ないのでね。お客さんに協力してもらって初めて成り立つ商売ですから、お客さんに喜んでもらえるように」

創業時からずっと通し営業なのも、お客さんが困らないように、という理由である。

披露の儀をノンストップで行いながら、大将は「そろそろ握りかな」というあっちの呟きも、「さて何から行こうか」というこっちのささやきも漏らさず拾う聖徳太子。博之さんと、20年勤める職人の佐々木剛(つよし)さんは張り切って握り、「長三郎」は佳境である。ひっきりなしにお客は訪れ、ホールを担当する博之さんの妻、祐希さんの「何名様ですか?」という明るい声が何度も響いた。

「私が地方のお鮨屋さんを好きなのは、人も食材も無理がないから。豊洲でこれだけのものを揃えましたっていうんじゃなく、地元でそのとき獲れるものが普通においしい」

もちろん、無理をしたおいしさで勝負するお鮨のよさもある、それを求める人もいる。けれど藤田さんには、無理というものが、自分の中からどんどん要らなくなってきたということだ。

大将はいい素材を仕入れ、職人の仕事もきっちり。しかしそれを誇示することはなく、披露の儀もお客を喜ばせるためのサービス精神ゆえだ。

「こうしたら楽しいだろうな、こんなこと知りたいだろうな、と」

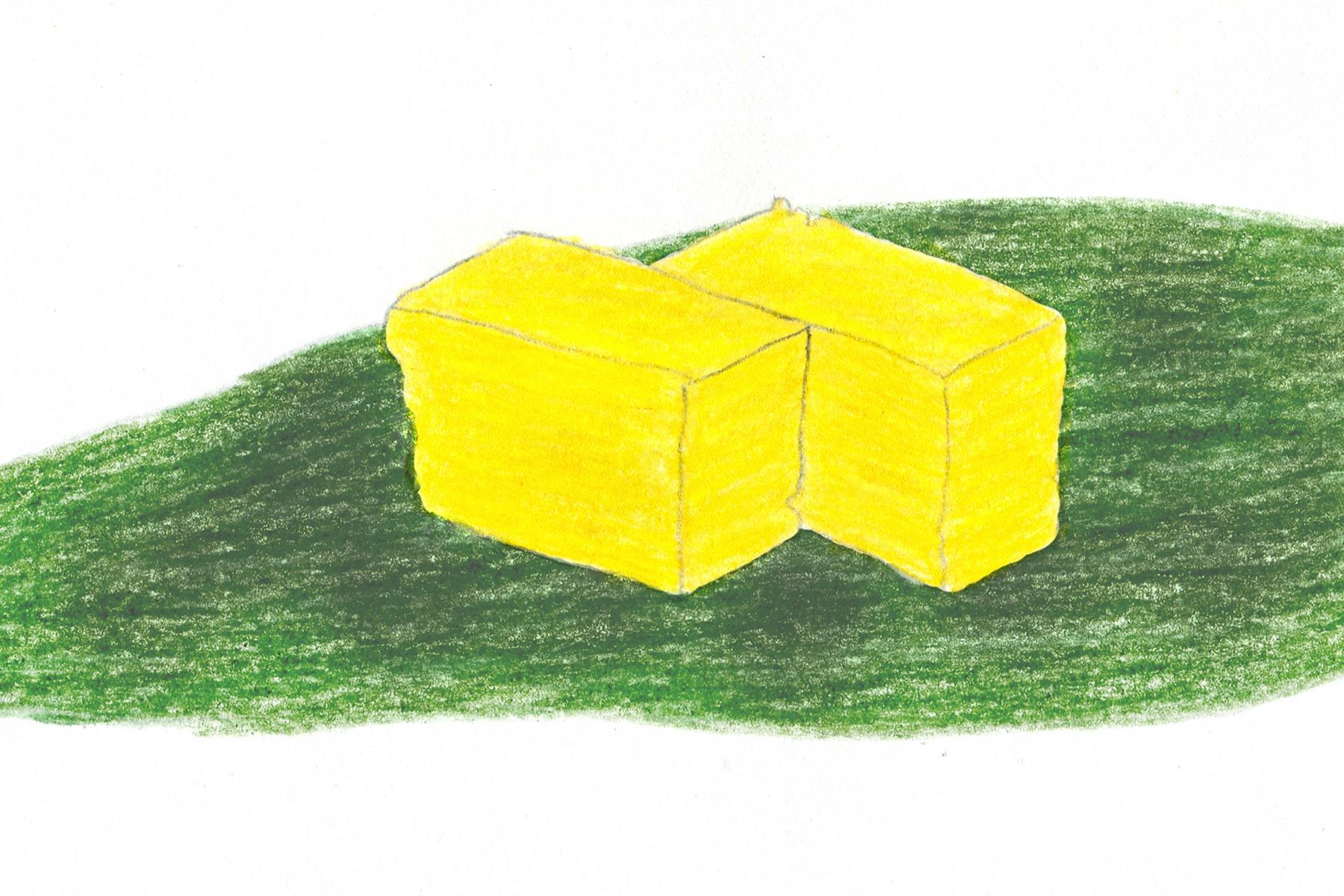

と会話する私たちの横を、押しすしが通り過ぎていった。鯖と鰯のハーフ&ハーフ。

「どっちも食べたいだろうな、っていうのもありましたね。食べる人の心情をわかってくれようとする、その心は日本酒にも通じるんです。私ね、あるとき気づいたんですよ。造り手はみんな、人を喜ばせようと思ってお酒を造っているということに」

人をしあわせにしたいという動機。そこから生まれるプロダクトだから、書けるならなんでもよかった女の子は、日本酒に夢中になれたのだろうか。大先輩の半生に想いを馳せていると、ぽっと灯りが点るような黄色の玉子焼きが現れた。ほんのりと甘く優しい玉子焼きは、大将の妻、真優美(まゆみ)さんの担当だそうだ。しあわせな色だなぁ、と思う。

ふと見れば藤田さんは、大将におみやげ用の烏賊の塩辛を注文して、「明後日また来ます」と予告していた。

第九貫 了

店舗情報

店舗情報

- 鮨 お食事 長三郎

-

- 【住所】新潟県佐渡市新穂81‐4

- 【電話番号】0259‐22‐2125

- 【営業時間】11:00~21:00 (L.O.)

- 【定休日】第1・3・5日曜、第2・4月曜

- 【アクセス】佐渡汽船「両津港」から車で20分

文:井川直子 イラスト:得地直美