「すし屋のだんらん」東京都世田谷区|第七貫(後篇)

-

- 連載 : みんなの町鮨

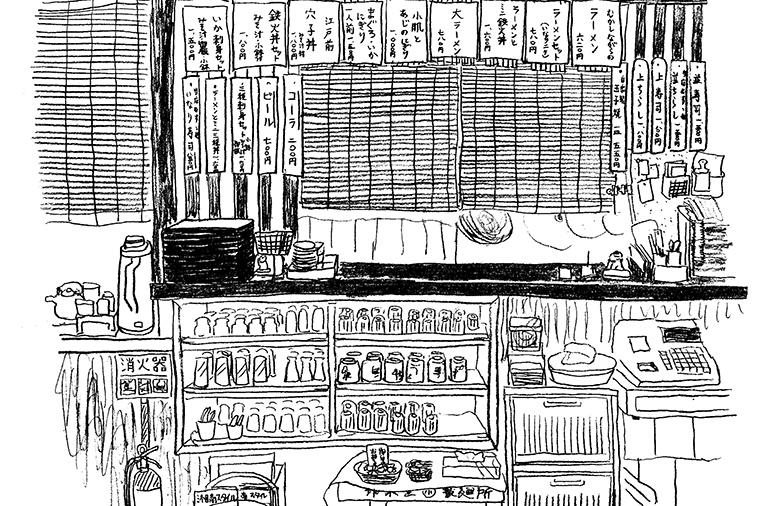

イベント企画制作に携わる比留間深雪さんが、自分が暮らす町でやっと見つけた、居心地のいいお店が「すし屋のだんらん」。お鮨屋だけれど、焼物、煮物、揚物が揃っていて、豆(?)もある。日常使いに、ハレの日のご褒美に、野球観戦の帰りに、比留間さんは大好きな日本酒とお鮨などなどで、ゆるっと和む。店を切り盛りする3人とのだんらんが待っていると思うと、桜上水という町に引っ越したことが嬉しい。

案内人

比留間深雪

雑誌『オレンジページ』の元編集者で、現在は同社のイベント企画部に所属。3年前、とある日本酒の席でお隣になった比留間さんは、ほんわりとした話し方とは裏腹なスピード感でクイックイッと盃を空けるブラボーな呑みっぷり。そして嬉しそうに言うのである。「引っ越した町に、やっと一軒行きつけができたんですよ。お鮨屋さんなんですけどね」。あれから3年経ったけれど、ちゃんと憶えてますからね。そこ、連れてってもらいます!

かつて、広い牧場があった町には天然温泉も。

昭和37年まで、桜上水にはなんと牧場があった。大正時代に三井家の自家用としてつくられ、戦後は一般にも乳製品を販売したという三井高井戸牧場は、約10万平米もの広大な敷地。

この跡地に昭和40年、桜上水団地が建つ。高度経済成長期の日本で団地と言えば憧れの的だったが、この団地はひときわモダンな造り。敷地内にいくつもの公園を配し、風の通り道を考えて設計された高級団地で、約400世帯が住んでいた。

今から4年前には、その団地もさらにマンションに変わっている。

「すし屋のだんらん」は昭和53年の創業。家族が多かったこの時代、家庭への出前の需要は多く、週末ともなれば猛烈な忙しさ。女将さんは我が子をおぶって、団地のあちこちへと配達に駆け回ったそうだ。

当時はまだ、魚屋や八百屋のほか布団屋、酒屋、氷屋も並ぶ大きな商店街があったけれど、今、それらの多くが駐輪場になっている。

でもね、と女将さん。

「桜上水には温泉があるんですよ」

天然温泉にマッサージ風呂、ジェット風呂と揃った「月見湯温泉」は、東京の一般銭湯と同じ460円。じつは大将、毎日のように、仕事が終わるとひとっ風呂浴びて帰っている。

「温泉とビールで一日が終わります」

銭湯代は月に1万円を超えるという、それが唯一の贅沢だ。

大将の平田正(ただし)さんは、岐阜県関市の出身。女手一つで育ててくれた母を安心させるため、手に職をと考えて、「鰻か鮨か」で鮨職人に決めた。なぜ二択だったかというと、地元で流行っている店がその2軒だったから。

「関市でお店を出すつもりでしたから、じゃあ母ちゃん、東京で5年修業したら戻って来るから。ちょっと行ってくるわって」

昭和41年。当時、地方の新卒はみんな、着の身着のままで汽車に乗ったそうだ。大将もまた、Yシャツの空き箱に、大事なものだけ詰め込んだ風呂敷包み1個を提げて上京。

どういうわけか5年のつもりが、52年も経ってしまった。

「いやぁ、悪い女に捕まっちゃって」

あははと笑いながら、またまたぁ、とお決まりの返しをする私たち。すると奥から悪い女、じゃなくて、女将さんの朗らかな声が響く。

「そうそう、この人いいかなって、一本釣り」

女将のあや子さんは、山形県寒河江市から上京。看護師をしていたある日、後楽園球場の隣にあったアイススケート場で大将と出会い、ピンときたのだそうだ。

「夢を語る人だったのね。俺は絶対一人前の職人になる、店を持つ。敷居の高いお鮨屋じゃなくて、普通の人が入れるお鮨屋をやるんだって」

大将21歳、女将さん19歳。2人は3年後に結婚した。

平田さんは神田の「銀寿司」で修業。朝から晩まで働いて、お給料は見習い鮨職人が月8,000円、学校を出たての看護師が6,000円ほどの時代だった。

「日給じゃなく、月給ですよ。若い人には信じられないでしょう、この50年で世の中、ばぁーっと変わったんですよ。日本人の所得がどんどん上がって、豊かなんて言われるようになったのはつい最近」

その後、大将は浜松町の「勘八」を経て、桜上水に「だんらん」を構えたのが30歳。

職人の深川純さんは、「勘八」の弟弟子にあたる。

昭和62年、深川さんが18歳のときに「自動車免許を取らせてあげるから」という平田夫妻の誘いに乗って入店。嫌だったら免許だけ取って辞めよう、なんてこっそり目論んでいた人が、もはや勤続32年だ。

「こんなに来てるのに、初めて訊く話ばかりだわ〜」

へ〜!と唸りつつ、比留間深雪さんは大好物だという鰹の刺身を注文した。私は平貝の磯辺焼きを。

あれれ、品書きの「小肌がり胡瓜巻のおつまみ」って何だろう。大将、巻物でおつまみですか?

「さあ、何でしょう」

大将がにやりと笑い、純さんが巻き簾でクルクルし、現れたのは酢飯のない海苔巻きだった。小肌とがりと胡瓜だけを巻いて、山葵醤油をちょんとつけて口へポン。つまには、大根の青首部分を使ってパリッとさせている。

これはさっぱり!

「私はお鮨にいきましょうかね。ヤリイカと〆鯖を握ってください」

比留間さんのひと声に、女将さんが、「じゃ、そろそろ野球のお話ですね」と合いの手を入れた。

ああそうか、きっとこれはいつもの流れ、いつものやりとり。心得られた楽ちんがそこにある。

「いいですか?」

比留間さんは遠慮がちに嬉しそうな、そして苦しそうな声で堰を切った。

「もうね、3位になっちゃって。おっと、今日は阪神とまだゼロゼロか。まずいですねぇ、8回でこの展開」

スマホ速報をちら見ながらの一喜一憂を、店主夫妻はうんうんと聞き受け止める。

その隙に新参者は、青柳のひも、小柱、とり貝という、心に決めた貝3種を純さんに頼むのである。

おお、酢飯がふわりとまとめられ、一粒一粒がきびきびしている!

心の声をそのまま発していた私に、ヤクルトに集中していたはずの比留間さんが「ね。どんどん食べられる危険なお鮨でしょう?」と反応した。

女将さんの故郷は山形だが、「東京で炊いても地元のおいしさにならない」と新潟県十日町市の農家から送ってもらっているそうだ。ガス釜で炊いたコシヒカリだった。

こぼれたお酒も無駄にせず。

握りをつまみに、比留間さんは「神亀」を燗酒で。すると、熱々のお酒を盃に注ぐ際、うっかりちょろっとこぼしてしまった。

しかし、彼女は慌てず騒がず。

「こういうのはね、ハンドクリームとして利用します」

え?ぽかんとする私を尻目に、こぼれたお酒を手の甲にすりすりするではないですか。思わずつられて、私もすりすり。

「お肌にいいからね。でもうちのおじいちゃんなら、きっとこれ吸ってます!」

明治生まれの祖父と孫の彼女は、お酒の量も呑み方も酔い方も瓜二つだったそうだ。山で言えば、常に頂上まで登り切る。

代わりに父は酔っぱらいを嫌って、どんなに呑んでも二合まで。最初の30分は努めてゆっくり呑みなさい、と口を酸っぱくして娘を諭した。

母は、法事でさえ楽しく呑み過ぎる娘を心配し、ときどき腕の内側をきゅっとつねってブレーキをかけてくれたという。なんという向田邦子の世界、お母さんは加藤治子に似ているのだろうか。

「私はお母さん子だったんです。父も母も、もう亡くなってしまってしまったけれど」

しんみりしながら、平目のえんがわと、赤貝のひもを追加する私たち。家族の話がいつの間にか、端っこって魅力よね、というテーマに変わっていた。

比留間さんには大好物が多い。というか、「だんらん」に大好物が多いのかもしれない。

トップ・オブ・大好物は蛸。これだけは「がっしり噛みたい」から、握りでなくぶつ切りで。子持ち昆布も見つけたら食べることにしているし、どうしても最後は中トロ、最後の最後はネギトロでなければならないと言う。

私は本日、山ごぼう巻で着地した。山ごぼうとは、本当はアザミの根っこ。ごぼうにそっくりの食感で、「だんらん」では食べやすいよう包丁を細かく入れ、酢飯には胡麻を混ぜている。

盃も、頃合いよく綺麗に空いた。

時を経て今ごろ父の教えが効いてきたのか、「だんらん」での比留間さんはグラスなら日本酒3杯、調子がよくても4杯までだそうだ。

でも、自宅には一升瓶が12本、四合瓶を合わせて20本も入る冷蔵庫があるらしい。

「私ね、夢があるんです。一度“お座敷鮨”をお願いしたいなって」

職人が、酢飯にタネ、まな板やら包丁やらの道具を一式持って出張し、出先で握ってくれる昭和のシステム。大将も桜上水団地などによく出張した。

「今は出前だけですが、道具は残してあるから、ご要望いただければやりますよ」

比留間さんの目が輝いた。「だんらん」がそのまま自宅に来てくれたら、ほんとうの、“うちのだんらん”だ。冷蔵庫にたくさんの日本酒も冷えている。お願いだから、そのときは呼んでね。

第七貫 了

店舗情報

店舗情報

- すし屋のだんらん

-

- 【住所】東京都世田谷区桜上水5‐14‐9 コート桜上水1階

- 【電話番号】03‐3304‐4554

- 【営業時間】17:00~23:00頃

- 【定休日】月曜(祝日の場合は火曜)

- 【アクセス】京王線「桜上水」駅より2分

文:井川直子 イラスト:得地直美