都城おでん「雨風」は、夏ノ暑サニモマケズ。

-

- 連載 : 南国のおでん

南国のような気候にして、通年、おでんを提供する店が集い、具やつゆも独特な都城おでん。発祥の店といわれる「おでん ジャングル」で、都城おでんを語るには外せないもう一軒の老舗のことを聞いた。その名も「雨風」。「ジャングル」に「雨風」?翌夜、暑さにへばりそうになりながら、「雨風」を目指した。

雨ニモ風ニモ夏ノ暑サニモマケヌおでん屋がある。

白い暖簾に、潔い墨文字。

今夜、目指すおでん屋は「雨風」という。

小雨が地面を打ち、ときおり吹く風がその潔い暖簾をはたはたと躍らせる。

じっとりとした暑さで額には汗がにじみっぱなしだけれど、この店の訪れるのには店名に最高にふさわしい天気に思えた。

引き戸を開けると、一直線に伸びる長いカウンターが目に飛び込んで来た。昨夜に訪ねた「ジャングル」とはまた違う雰囲気である。

エプロン姿の可愛らしい女将が、キンと冷えたおしぼりを差し出して笑顔で迎えてくれる。品のいい小料理屋という風情が漂っている。

カウンターに腰をかけると、目の前には、出番を待つおでん種たちが控える立派なおでん鍋が鎮座している。

そう、ここはおでん屋。

いくら気温が摂氏30度を超えようと、毎夜必ず、このおでん鍋からは静かに湯気が立ち上る。

雨ニモマケズ風ニモマケズ夏ノ暑サニモマケヌ丈夫なおでん鍋なのだ。

おやや?

こちらのおでん鍋、「鎮座」とは言ったけれど鍋そのものの姿は見えず。よく見れば「埋め込み式」である。しかも、ふたつ。これは珍しい。

あちらの鍋は目の前のつゆとまるで違う。どろどろとしたたれが、ごく小さな火で温められており、何が入っているのか容易に判断ができない。

同じ「都城おでん」といっても、風情も違えば、どうやら具の内容も昨夜の「ジャングル」とは違うようである。

やっぱり「おやし」と「ナンコツ」が花形だ。

「いらっしゃいませ!」

溌剌とした声とともに、店主の野村英樹さんが目の前に現れた。裏で炭火焼の火の面倒を見、一品料理の下準備をしていたのだった。

店の成り立ちのことを教えてもらった。

創業は昭和29(1954)年のこと。

英樹さんの祖父母は戦争から引き上げてくると、繁華街だったこの町で店を始めた。おでん屋を切り盛りしたのは祖母で、店名は知り合いたちがいくつもの案を出してくれたうちのひとつから選んだものだった。

英樹さんが言う。

「耳ざわりがいいことと、『雨風』という言葉には、甘いものと辛いものといった両極端という意味もあるんです。うちにはお酒もありますし、おでん以外の一品料理や時々はデザートも用意してますから、ちょうどいい名前だと思います」

つゆは、創業から注ぎ足している。

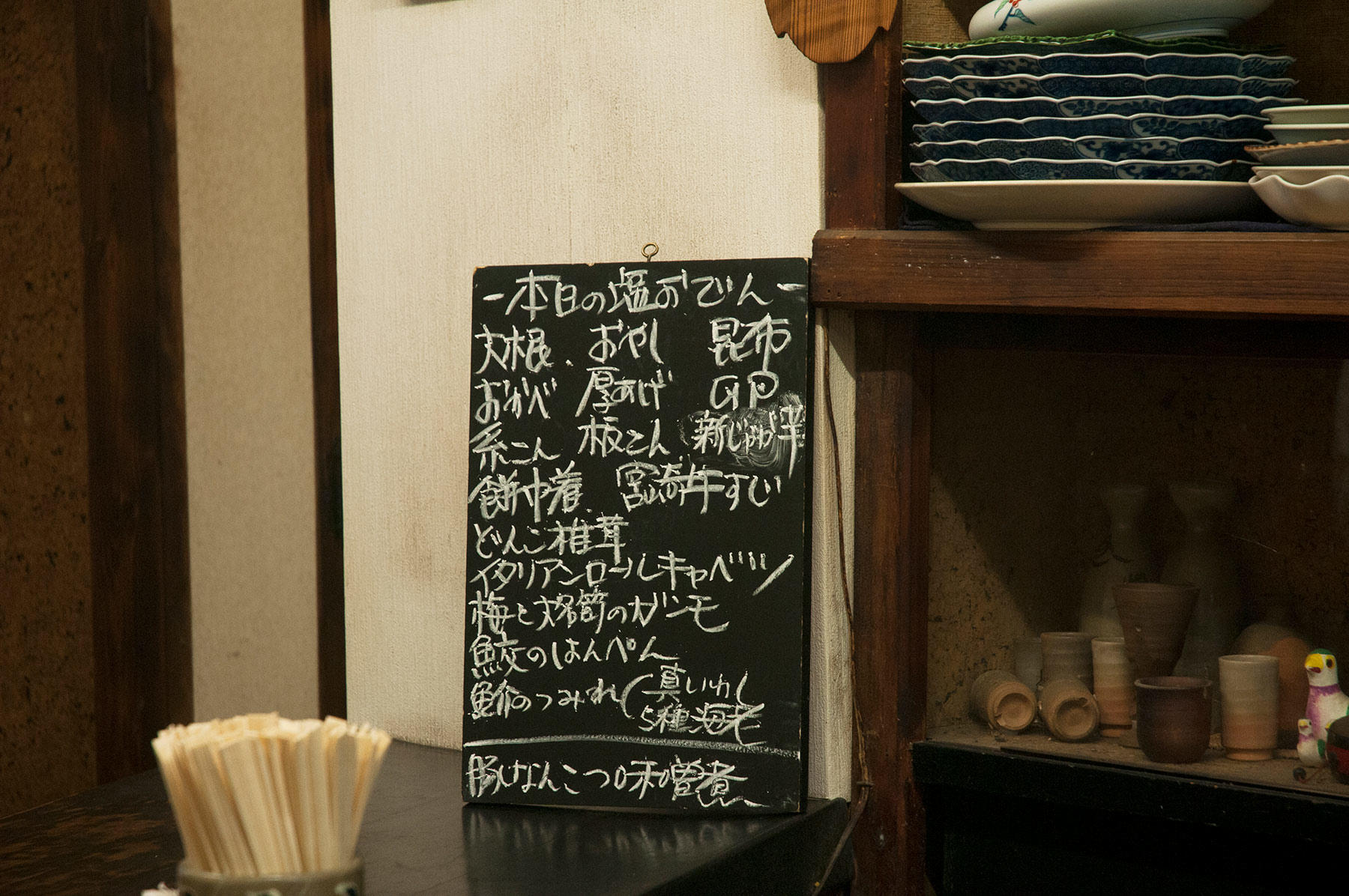

黒板に目をやると、都城おでんならではの「おやし」(大豆の豆もやし)、「豚なんこつ」の品書も見受けられる。でも「塩おでん」と表記しているところも気になるし、「イタリアンロールキャベツ」「梅と大名筍のがんも」といった見慣れぬ品書きもある。

聞けば、代々継いでいるものと、英樹さんの代になって試行錯誤して生まれたものとが融合されているのだという。

だしは昆布と鮪節。多彩なツマミにも目移りする。

まずは、都城でおでんを食べて初めて覚えた「おやし」と、餅巾着、豆腐をお願いする。

すると、どうだろう。

「まずはおだしをどうぞ」と、英樹さんから具のないスープが差し出された。

じんわりと上品でいて深みのある味わいが広がる。

「おだしは利尻の昆布と鮪節。醤油は使わずに、塩のみで調味しています」

続いて、頼んだおでん種が皿に盛られてきた。

おやしは、よく煮込んだ豆もやしがかんぴょうで束ねられており、気の利いた仕事が嬉しい。

餅巾着を噛みしめるとジュワリとしみ込んだつゆが溢れだす。飲めるほどの淡い塩味のつゆが、よくしみ込んでいる。

目の前に掲げられた黒板に目をやると、一品料理も実に多彩。

ポテサラや焼き鳥に並び、「辛子めんたい太麺カルボナーラ」や「特製ソースの太麺オムソバ」、それに「宮崎牛のシャトーブリアン炭焼き 200g」といったおでん屋らしからぬものまで見受けられる。

「こういった節操がないメニューが増えたのは僕の代になってからなんです」と英樹さんが言う。

「僕が店を継いだのは2005年。今から7年ほど前は、ランチをやっても、おでん種を変えてみても、なかなかお客様が入らないことがあって。夏場はなお落ち込むものです。それならできる範囲でもっと遊んでしまおうと、メニューをガラリと変えたんです」

そうか。歴史あるおでん屋でもさすがに夏は厳しいのか。と、話を聞いていると、引き戸がガラリ。ひとりの男性客がやってきた。

男性客は慣れた様子で、おでんとワインを楽しんでいる。

続いて、また引き戸がガラリ。

「こんばんはー!」「こんばんは!」「お邪魔しまーす!」と、どやどやと客がやってきた。今度はひとりじゃないぞ。

奥の座敷はその宴会客でみるみる埋まった。

乾杯の掛け声が聞こえたかと思うと、まさに夏の暑さにも負けず、座敷には次々とおでんが運ばれていくのだった。

――明日につづく。

店舗情報

店舗情報

- 雨風

-

- 【住所】宮崎県都城市上町5-14

- 【電話番号】0986-22-2398

- 【営業時間】18:00~23:00

- 【定休日】日曜、祝日

- 【アクセス】JR「西都城駅」より8分

文:沼由美子 写真:小原太平