「㐂寿司」の鰯は梅雨間の一瞬の光。

-

- 連載 : 「㐂寿司」の365日。

重い空模様が続く梅雨だって、気分が重くなることばかりではない。この季節は鰯(いわし)の味が格段に乗る時なのだ。曇天の合間から差し込む、一筋の光のごとき煌めきを放つ青背の魚。「㐂寿司」で供される、一瞬の旬を味わいたい。

鰯は梅雨の水を飲んで旨くなる。

夏に向かう手前。梅雨の合間にしか品書きに登場しない貴重な鮨種がある。

鰯だ。

「入梅鰯」という言葉があるほど、この時期のそれは目を見張る旨さである。

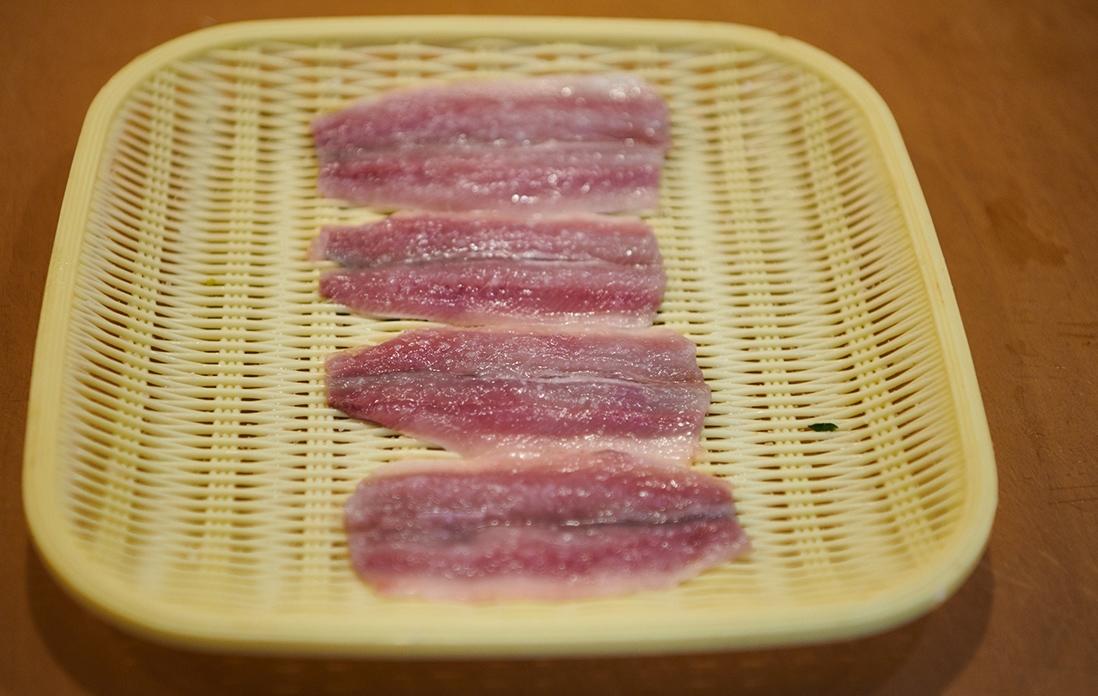

ぷっくりと太った白銀の腹を開くと、皮目に真っ白な脂がびっしり。身は柔らかく、微塵も生臭さを感じさせない。

皮を剥いだ鰯の身は、そのまま削いで、お造りにしても美味だが、ここは江戸前の鮨屋らしく、サッと酢にくぐらせた鰯に、生姜とあさつきなどの薬味を噛ませて握りで食べたい。

「㐂寿司」四代目の油井一浩さんも、この時期は目利きにかなった鰯があれば、できるだけ献立に載せたいと意気込んでいる。

「とにかく足が早い魚なので、どの魚よりも鮮度を大切にします。だから、鰯だけは、この店と決めないで、市場を歩きながら、いい品物を物色します。いわゆる拾い買いです。昔は梅雨になると選るのに困るほどの鰯が出回りましたが、今はそうはいきません。今シーズン、これは!と納得できる品物に出会えたのは、わずか数回。そもそも鰯が市場にも出回らないのです。鰯が大衆魚だった時代は遠い昔の話になりました」

使う鰯は「小羽」に限る。その理由とは。

仕入れるのはいずれも真鰯で、大きさによって呼び名が異なる。

25cm大のものを「大羽(おおば)」、手の平大から20cm前後のものを「中羽(ちゅうば)」、人差し指大から15cm前後のものを「小羽(しょうば)」と言う。

「㐂寿司」で鰯といえば「小羽」を握った「小鰯の握り」と決まっている。

理由は意外だった。

「ここだけの話、亡くなった父が大の鰯嫌いだったんです。とくに脂が乗った大きいものはしつこいと言って食べませんでした。だから、握る鰯も自然に脂が乗り過ぎない小鰯になり、うちのお客様はその味を好むようになったのです。実際は大きくても遜色なく使えると思います」

そもそも先代が、魚の味にどこまでもうるさい人であることは市場でも有名だった。

その先代が鰯嫌いだったとは。

親父の好みが店の個性として受け継がれる。何とも下町の鮨屋らしい話ではないか。

美しい握り。きれいな仕事。

「鰯は必ず、注文を受けてから腹を開きます。それまでは、氷を入れた塩水ごとタッパーで昔ながらの冷蔵庫で徹底的に冷やし込み、なるべく鮮度が落ちないようにします。それこそ、港の真ん前なら生で握ってもいいと思いますが、酢にくぐらせることで、より食べやすく、おいしくなると思います」

ただ難しいのは、「㐂寿司」で使う小鰯が市場に出回るのは一瞬。

なにしろ、梅雨の雨を食んだ鰯は、競うように成長するのだ。

だから、うかうかとしていたらありつくことはできない。この一瞬をめがけて、常連は暖簾をくぐる。

「鰯は数が減ったといっても鰯でしょ。苦労の割にはお金がとれる魚じゃないので、やりたがる鮨屋も少ない。だからこそ、うちはやろうって思うんですよ。ただ鮮度が優先です。今年は大阪湾で獲れた魚が、身の質といい脂の乗り具合といい最高でした」

煮切りを引いた鰯の握りはどこまでも美しく、きれいだ。

そもそも、日本人は「きれい」という言葉に、単に美しいだけではない「清潔」という意味を重ねた。「㐂寿司」の小鰯の握りは、正直で嘘偽りのない「きれいな仕事」の集大成なのだ。

先代の「鰯嫌い」の功名で誕生した小鰯の握り。この味を覚えると、より一層、江戸前鮨というものが愛おしい存在に感じるようになることは間違いない。

そしてもう一つ。忘れてはならないのが、鰯と並ぶ夏の「光もの」の代表格、鯵(あじ)だ――。

――つづく。

店舗情報

店舗情報

- 㐂寿司

-

- 【住所】東京都中央区日本橋人形町2-7-13

- 【電話番号】03-3666-1682

- 【営業時間】11:45〜14:30、17:00〜21:30

- 【定休日】日曜、祝日

- 【アクセス】東京メトロ「人形町駅」より2分

文:中原一歩 写真:岡本寿