もしかすると京都でいちばん小さな割烹かもしれない。

-

- 連載 : 京都で飲みたい

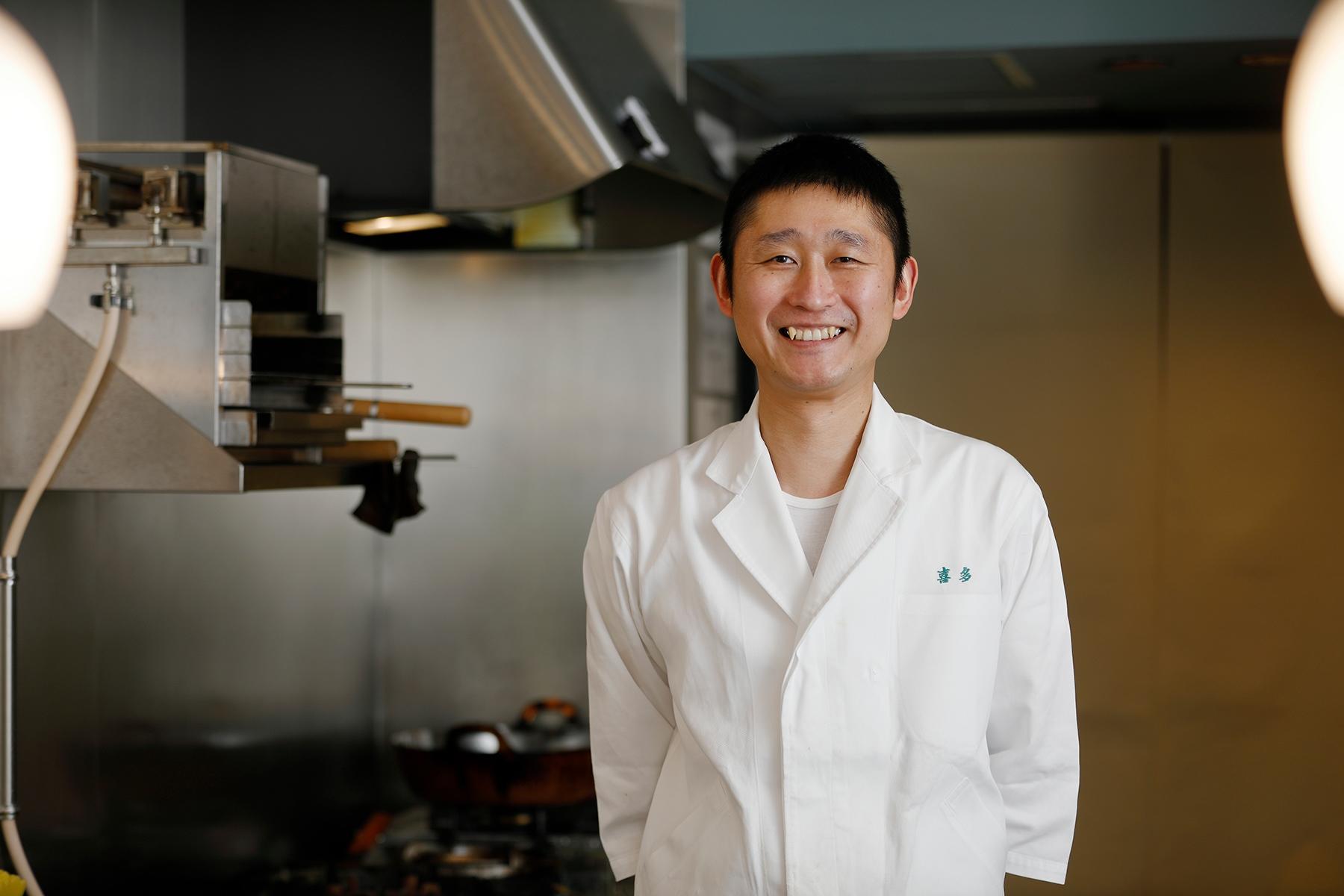

「天むす 喜多」はカウンターの店が多い京都の割烹のなかでも、最小ではないだろうか。昼は4席、夜は予約があれば7席まで増える。店主の北聡仁さんは、祇園の名割烹に長らく身を置いた料理人。この小さな店が繰り広げるシンプルだけど奥行きのある料理の世界を案内しよう。

不思議なバランスの店内が店主の人柄を語っている。

「天むす 喜多」に最初に来たのは、2019年の1月だった。友人が「いい店ができた」と連れて来てくれたのだ。最初に店に入ったときは少々驚いた。だって席が4つしかなかったから。

カウンターに腰をおろすと板場がすべて見える。客席よりずっと広い。ひょっとしたら倍ほどのスペースがあるかもしれない。料理を大切にするから、なんだろうか。

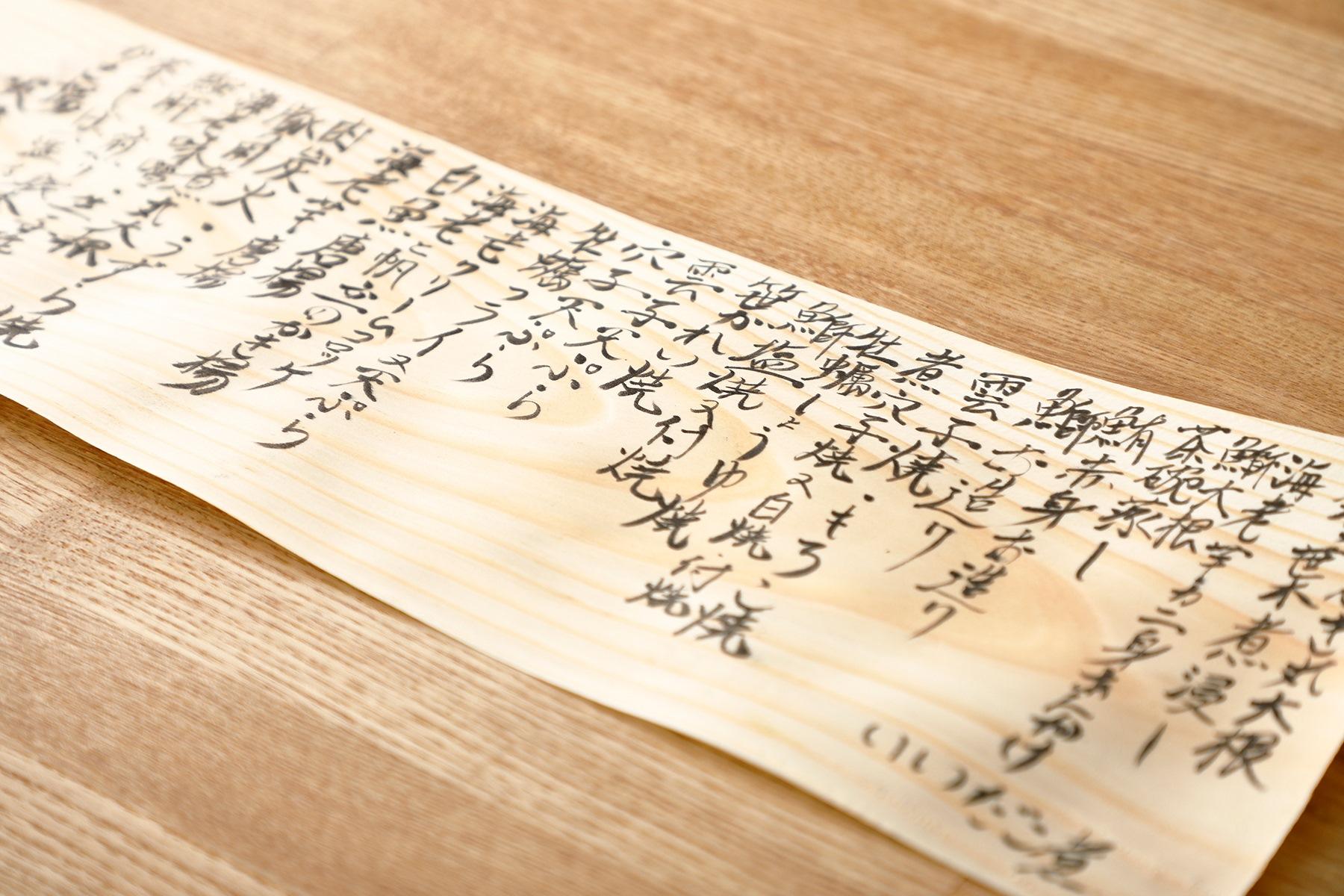

実際に、品書きを見ると、造りに和え物や酢の物、煮物、揚げ物、焼き物と季節感のある料理がずらり。祇園での修業時代から付き合いのある青果店や魚屋などから食材を仕入れ、それを料理にする。

独りでこれだけの料理をつくるとなると、動きやすくて使い勝手のいい調理場が必要だろう。そういう意味では、この空間配分は理にかなっているのかもしれない。

けれど、ここ数年で京都にオープンした割烹は、中の厨房は別として、客席はゆったり広め、客前の板場はその半分くらいのところが多い。ここは、その逆をいっている。

それだけで、きっとこの店の店主は質実を大切にする飾りのない人なんだろうと思った。

昼は天むす屋さん、夜は割烹。

野菜の和え物や焼き物など、何品かを注文して、瓶ビールを飲みながら、くるくると働く店主を見る。下ごしらえした食材が見事に整理整頓されている。冷蔵庫の中まで見えてしまうのだ。だが、美しく並んでいるそれらを見ているうちに、なんだか気持ちよくなってきた。

“おひたしサラダ”は、ひとつひとつの野菜の食感や風味が時間差でじんわり広がる一品。「野菜の玉手箱や~」と声に出して言いたくなる。野菜を和えるだしの味が透き通っていて、とにかく素直で心地いい。

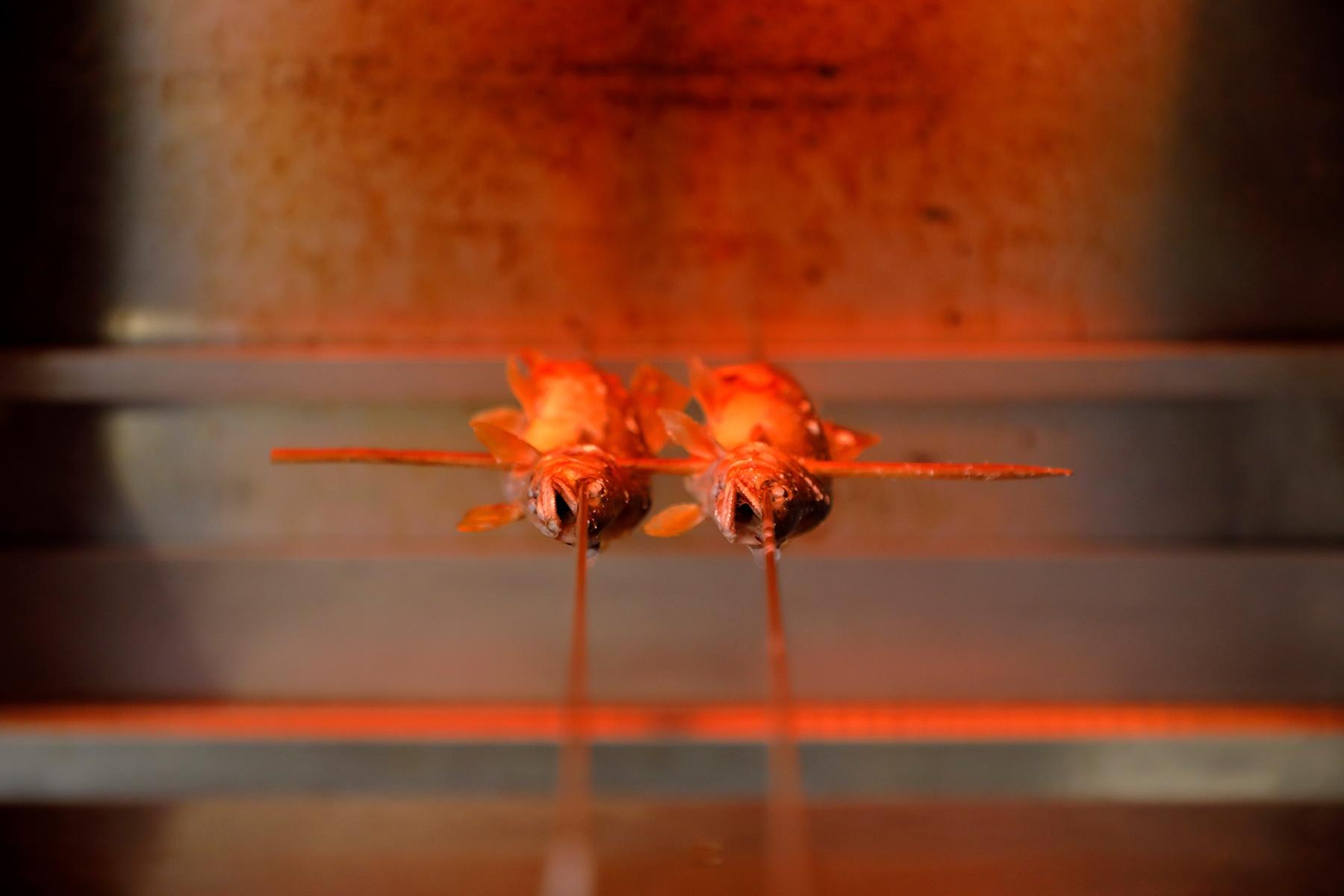

“鶉の塩焼き”は完璧な焼き加減、というか私の好きな焼き加減。ビールでも日本酒でも、いっそのこと両方で試したくなる。酢橘をキュッとしぼると香りがほとばしる。酸味をまとった鶉は、ワインにも合いそうだと心の中で、そっと想う。

“鮎の塩焼き”は、サクッと噛むと、独特の香りと苦味。この日、一緒だった友人は料理人で、ひと口頬張ると箸を止めた。「美味しい!なんかやられた感じ」。確かにやられる味だ。

その日の客は、最初は私たちだけだったから(後になってもう二人来店し、満席になった)、ぽつぽつと店主の話を聞いた。

京都の調理学校を卒業し、20代の頃はワーキングホリデーでニュージーランドに行きイタリア料理店で働いた経験もあるという。長野のペンションで料理をしていた時期もあるし、大阪のバーで働いたこともある。けれど、いつかはどこかでしっかりと日本料理を身に付けたいと思っていて、祇園の割烹に入った。それは本当にラッキーなことだったと話す。毎日が楽しくて夢中で料理を学んでいたら、あっという間に10年が過ぎていたという。

いよいよ独立となったが、繁華街から離れたひっそりとした場所だったこともあって、夜の割烹だけでやっていく自信がなかったそうだ。だから、昼は“天むす”のテイクアウト店をやろうと思った。店名が「天むす 喜多」なのは、そのためだ。お客さんがたくさん来たら、独りで天むすをつくりきれなくなると思い、何人かで仕事ができるよう厨房を広くしたのだという。「だけど今のところは独りでやっていけるくらいなんです」と、正直に打ち明ける。

なんとも不器用と言うか、素朴というか。朴訥な居酒屋のおやじのような人である。

――つづく。

店舗情報

店舗情報

- 天むす 喜多

-

- 【住所】京都府京都市下京区天神前町340

- 【電話番号】075‐365‐3636

- 【営業時間】10:00~14:00、16:00~21:00

- 【定休日】火曜

- 【アクセス】京都市営地下鉄「五条駅」より5分

文:中井シノブ 写真:伊藤信